Annie, la quarantaine, est ouvrière dans une petite ville du centre de la France. Mariée, mère de deux enfants, elle tombe enceinte d’un troisième. Son mari et elle sont d’accord pour avorter. Mais, en 1974, l’avortement est encore illégal. Annie doit pousser la porte d’une antenne du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Elle y est accueillie par des médecins et des infirmières qui vont vite la rallier à leur cause.

Annie, la quarantaine, est ouvrière dans une petite ville du centre de la France. Mariée, mère de deux enfants, elle tombe enceinte d’un troisième. Son mari et elle sont d’accord pour avorter. Mais, en 1974, l’avortement est encore illégal. Annie doit pousser la porte d’une antenne du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Elle y est accueillie par des médecins et des infirmières qui vont vite la rallier à leur cause.

Alors que les Etats-Unis nous rappellent que la conquête des droits des femmes est une lutte sans cesse recommencée, alors qu’en France l’Assemblée nationale accepte, le temps d’une séance, de faire taire ses divisions pour inscrire le droit à l’avortement dans notre Constitution, le sujet d’Annie colère est d’une actualité brûlante. Il aurait pu faire l’objet d’une grande fresque politique, mettant en scène les grandes figures de ce combat : les 343, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Simone Veil… Annie colère suit une autre voie.

Il met en scène une femme ordinaire interprétée par Laure Calamy. L’actrice est partout ces temps-ci, au risque de saturer l’espace public : Antoinette dans les Cévennes, Garçon chiffon, Une femme du monde, À plein temps, L’Origine du mal…. La question n’est plus de savoir si elle emportera le prochain César de la meilleure actrice, mais pour quel film ! Si cela ne tenait qu’à moi, je le lui décernerais pour À plein temps qui compte parmi mes films préférés de l’année.

Mais sa prestation dans Annie colère est tout aussi convaincante. Pourtant son personnage n’est pas d’une extraordinaire subtilité : il s’agit d’une femme simple, une femme du peuple, sans éducation, dont la conscience politique s’éveille lentement et qui s’engagera dans une cause. Cette évolution est progressive et sans surprise. Elle mettra bien entendu en péril son couple en révélant le machisme qui sommeille derrière les idées de gauche de son époux (Yannick Choirat). Mais Laure Calamy l’interprète avec une telle justesse qu’Annie devient extraordinairement émouvante. Il suffit pour s’en convaincre de regarder la bande annonce et d’entendre la façon dont Laure Calamy/Annie prononce les mots « avec une aiguille à tricoter ».

Annie colère est servi par un scénario écrit à quatre mains par la réalisatrice Blandine Lenoir – à laquelle on devait déjà un portrait émouvant de femme en pleine crise de la cinquantaine, Aurore – et par Axelle Roppert – qui vient de réaliser le portrait d’une pré-ado, La Petite Solange. Elles ont su s’entourer d’une palette d’acteurs épatants, parmi lesquels on reconnaît des visages familiers, India Hair, Zita Henrot, Eric Caravaca (bouleversant en médecin aidant) ou Louise Labèque (l’actrice fétiche de Bertrand Bonello) et parmi lesquels on découvre un talent inattendu : Rosemary Standley, la chanteuse du groupe Moriarty.

Un seul couac : un titre « colérique » qui n’est pas fidèle à l’apaisante sororité dans laquelle baigne ce film bienveillant.

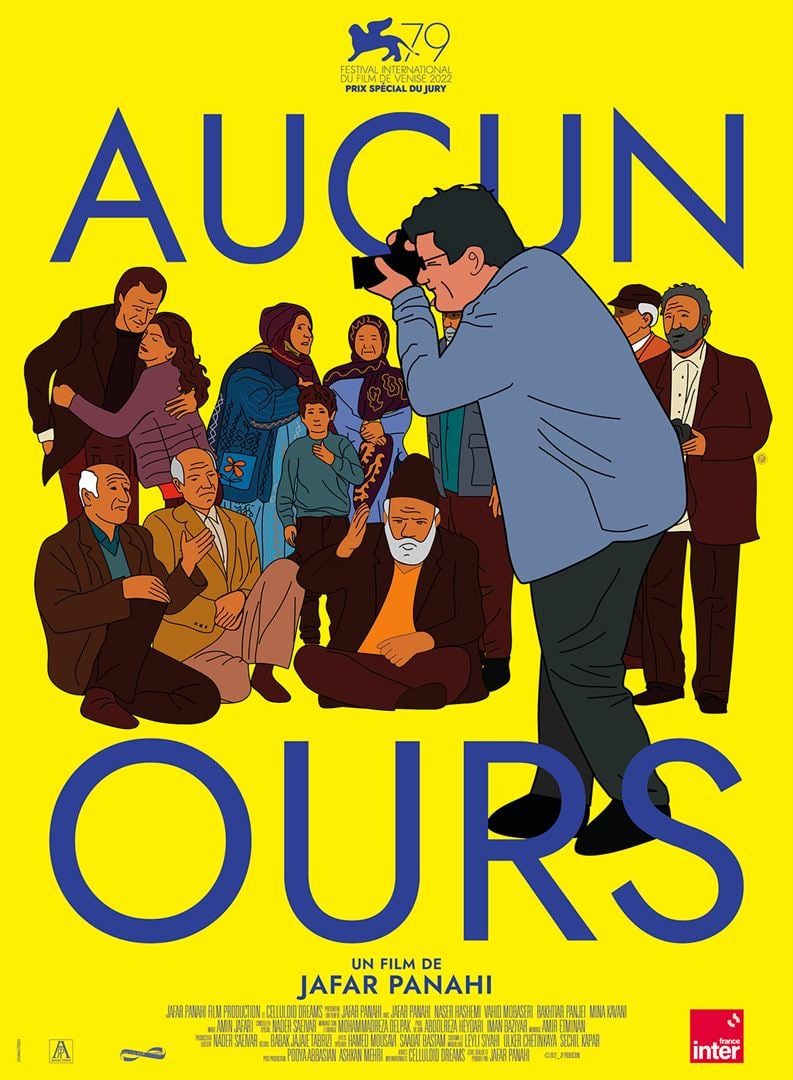

Le dernier film de Jafar Panahi multiplie les mises en abyme. Il commence par un long plan-séquence tourné dans les rues d’une ville d’un pays étranger (il ne peut pas s’agir de l’Iran car l’héroïne est en cheveux). Ses deux personnages se disputent : un homme apporte à une femme un passeport volé qui lui permettra de gagner la France mais la femme refuse de partir seule. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une séquence d’un film tourné à l’étranger par l’assistant de Jafar Panahi, qui a pris résidence dans un petit village situé de l’autre côté de la frontière et qui dirige le tournage via Internet en dépit d’une connexion hasardeuse. Ses deux personnages, acculés à l’exil, vivent le même drame que celui qu’ils sont en train de tourner. Quant à Jafar Panahi, il tue le temps en prenant des photos dans le village au risque de susciter la méfiance de ses habitants dont la mentalité est encore archaïque.

Le dernier film de Jafar Panahi multiplie les mises en abyme. Il commence par un long plan-séquence tourné dans les rues d’une ville d’un pays étranger (il ne peut pas s’agir de l’Iran car l’héroïne est en cheveux). Ses deux personnages se disputent : un homme apporte à une femme un passeport volé qui lui permettra de gagner la France mais la femme refuse de partir seule. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une séquence d’un film tourné à l’étranger par l’assistant de Jafar Panahi, qui a pris résidence dans un petit village situé de l’autre côté de la frontière et qui dirige le tournage via Internet en dépit d’une connexion hasardeuse. Ses deux personnages, acculés à l’exil, vivent le même drame que celui qu’ils sont en train de tourner. Quant à Jafar Panahi, il tue le temps en prenant des photos dans le village au risque de susciter la méfiance de ses habitants dont la mentalité est encore archaïque. Maren (Taylor Russell) a dix-sept ans. Elle a hérité de ses parents une tare encombrante : elle est cannibale. Quand son père la laisse à elle-même après une énième tentative de crime qu’il n’a pas réussi à prévenir, Maren n’a d’autre solution que de prendre la route pour retrouver sa mère au fond du Minnesota. En route, elle découvre qu’elle n’est pas la seule dans son cas. Un vieux « mangeur » (Mark Rylance) aimerait la prendre sous sa coupe. Mais Maren préfère se rapprocher de Lee (Timothée Chalamet), un garçon de son âge.

Maren (Taylor Russell) a dix-sept ans. Elle a hérité de ses parents une tare encombrante : elle est cannibale. Quand son père la laisse à elle-même après une énième tentative de crime qu’il n’a pas réussi à prévenir, Maren n’a d’autre solution que de prendre la route pour retrouver sa mère au fond du Minnesota. En route, elle découvre qu’elle n’est pas la seule dans son cas. Un vieux « mangeur » (Mark Rylance) aimerait la prendre sous sa coupe. Mais Maren préfère se rapprocher de Lee (Timothée Chalamet), un garçon de son âge. En 2017, les deux journalistes du New York Times, Judi Kantor (Zoe Kazan) et Megan Twohey (Carey Mulligan), après une longue enquête semée d’embûches, ont révélé les agressions sexuelles systématiquement perpétrées depuis un quart de siècle par Harvey Weinstein.

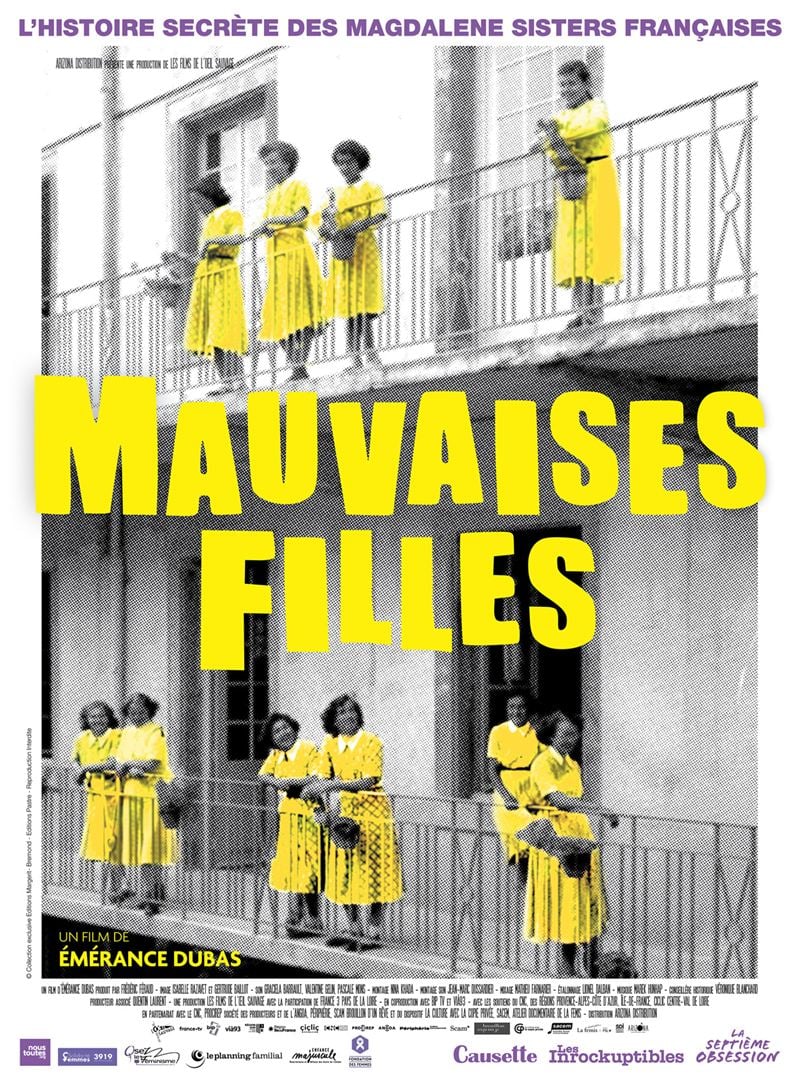

En 2017, les deux journalistes du New York Times, Judi Kantor (Zoe Kazan) et Megan Twohey (Carey Mulligan), après une longue enquête semée d’embûches, ont révélé les agressions sexuelles systématiquement perpétrées depuis un quart de siècle par Harvey Weinstein. La documentariste Emérance Dubas lève le voile sur un pan oublié de notre mémoire collective : les mauvais traitements subis en maisons de correction, notamment dans les internats religieux du Bon Pasteur, par les jeunes filles placées.

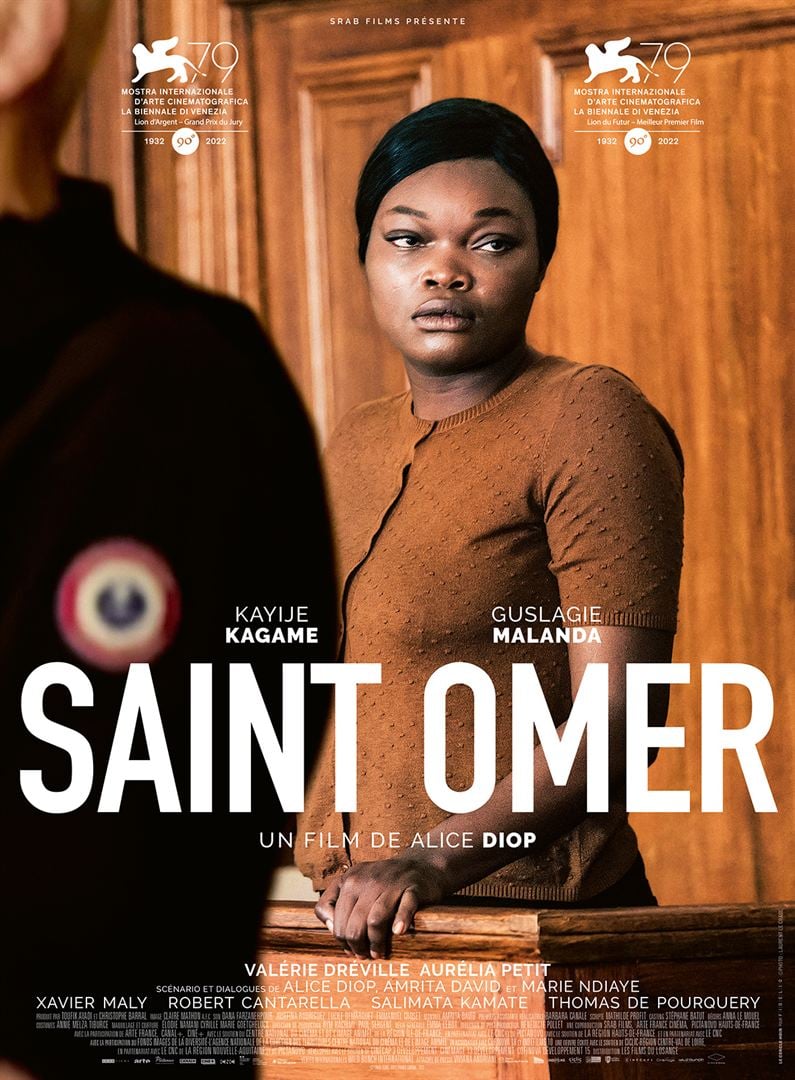

La documentariste Emérance Dubas lève le voile sur un pan oublié de notre mémoire collective : les mauvais traitements subis en maisons de correction, notamment dans les internats religieux du Bon Pasteur, par les jeunes filles placées. En juin 2016, la cour d’assises de Saint-Omer condamne à vingt ans de réclusion Fabienne Kabou pour la mort de sa petite fille, Adélaïde, âgée d’un an à peine, qu’elle avait déposée sur la grève, à Breck-plage avant que la marée montante ne l’emporte. La documentariste Alice Diop, impressionnée par le fait divers, avait assisté au procès. Elle a décidé de le reconstituer, en changeant le nom des protagonistes, mais en reconstituant à Saint-Omer la salle d’audience et en reprenant le verbatim du procès.

En juin 2016, la cour d’assises de Saint-Omer condamne à vingt ans de réclusion Fabienne Kabou pour la mort de sa petite fille, Adélaïde, âgée d’un an à peine, qu’elle avait déposée sur la grève, à Breck-plage avant que la marée montante ne l’emporte. La documentariste Alice Diop, impressionnée par le fait divers, avait assisté au procès. Elle a décidé de le reconstituer, en changeant le nom des protagonistes, mais en reconstituant à Saint-Omer la salle d’audience et en reprenant le verbatim du procès. Margot (Anya Taylor-Joy) et Tyler (Nicholas Hoult), un couple de jeunes amoureux, embarquent à bord d’un petit bateau de croisière pour une soirée exclusive. Avec dix autres convives, ils vont dîner dans le restaurant du chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) installé dans une île coupée du monde. Mais la soirée ne se déroulera pas comme prévu.

Margot (Anya Taylor-Joy) et Tyler (Nicholas Hoult), un couple de jeunes amoureux, embarquent à bord d’un petit bateau de croisière pour une soirée exclusive. Avec dix autres convives, ils vont dîner dans le restaurant du chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) installé dans une île coupée du monde. Mais la soirée ne se déroulera pas comme prévu. Immigré de la deuxième génération, Ryad (Roschdy Zem) s’est parfaitement intégré. Présentateur à succès d’une émission de sport sur une chaîne de télévision, il vit avec Emma (Maïwenn) dans un luxueux appartement dominant la Seine. Il forme avec ses trois frères, sa sœur et leurs enfants une bruyante et joyeuse famille. Mais quand son frère Moussa (Sami Bouajila), qui traverse un divorce difficile et frise le burn out au travail, a un grave accident neurologique qui libère sa parole, les non-dits refont surface.

Immigré de la deuxième génération, Ryad (Roschdy Zem) s’est parfaitement intégré. Présentateur à succès d’une émission de sport sur une chaîne de télévision, il vit avec Emma (Maïwenn) dans un luxueux appartement dominant la Seine. Il forme avec ses trois frères, sa sœur et leurs enfants une bruyante et joyeuse famille. Mais quand son frère Moussa (Sami Bouajila), qui traverse un divorce difficile et frise le burn out au travail, a un grave accident neurologique qui libère sa parole, les non-dits refont surface. L’action d’Ordet se déroule durant l’été 1925, dans le Jutland. Les Borgen y possèdent une vaste exploitation agricole. Le patriarche, Morten, dirige la ferme d’une main de fer. Il a trois fils. L’aîné, Mikkel, a perdu la foi. Sa femme est enceinte de leur troisième enfant. Le cadet, Johannes, est devenu fou après des études au séminaire, fugue et se prend pour Jésus-Christ. Le benjamin, Anders, est épris d’Anne, la fille du tailleur, et souhaite l’épouser ; mais une sotte querelle oppose les deux pères des amoureux et empêche le mariage.

L’action d’Ordet se déroule durant l’été 1925, dans le Jutland. Les Borgen y possèdent une vaste exploitation agricole. Le patriarche, Morten, dirige la ferme d’une main de fer. Il a trois fils. L’aîné, Mikkel, a perdu la foi. Sa femme est enceinte de leur troisième enfant. Le cadet, Johannes, est devenu fou après des études au séminaire, fugue et se prend pour Jésus-Christ. Le benjamin, Anders, est épris d’Anne, la fille du tailleur, et souhaite l’épouser ; mais une sotte querelle oppose les deux pères des amoureux et empêche le mariage. Six jeunes gens vont tourner un film X dans un corps de ferme loué à bas prix à un couple de paysans hors d’âge au fond du Texas en 1979. Ils ignorent que la nuit tombée, ils subiront un déchaînement de violence meurtrière qui les décimera.

Six jeunes gens vont tourner un film X dans un corps de ferme loué à bas prix à un couple de paysans hors d’âge au fond du Texas en 1979. Ils ignorent que la nuit tombée, ils subiront un déchaînement de violence meurtrière qui les décimera.