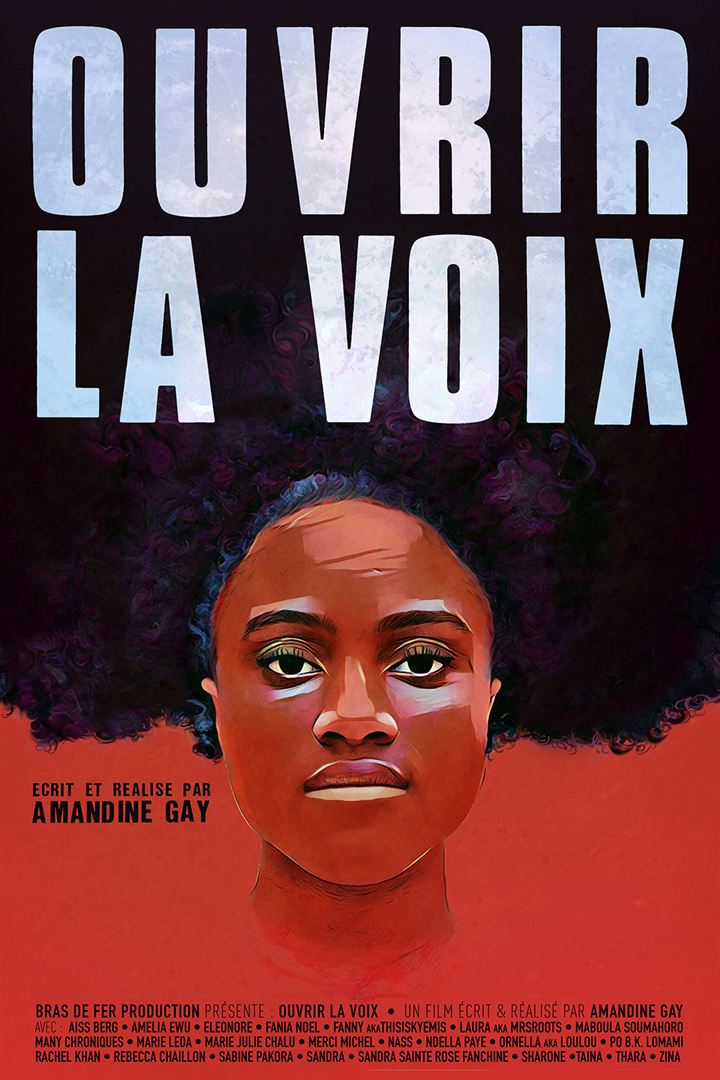

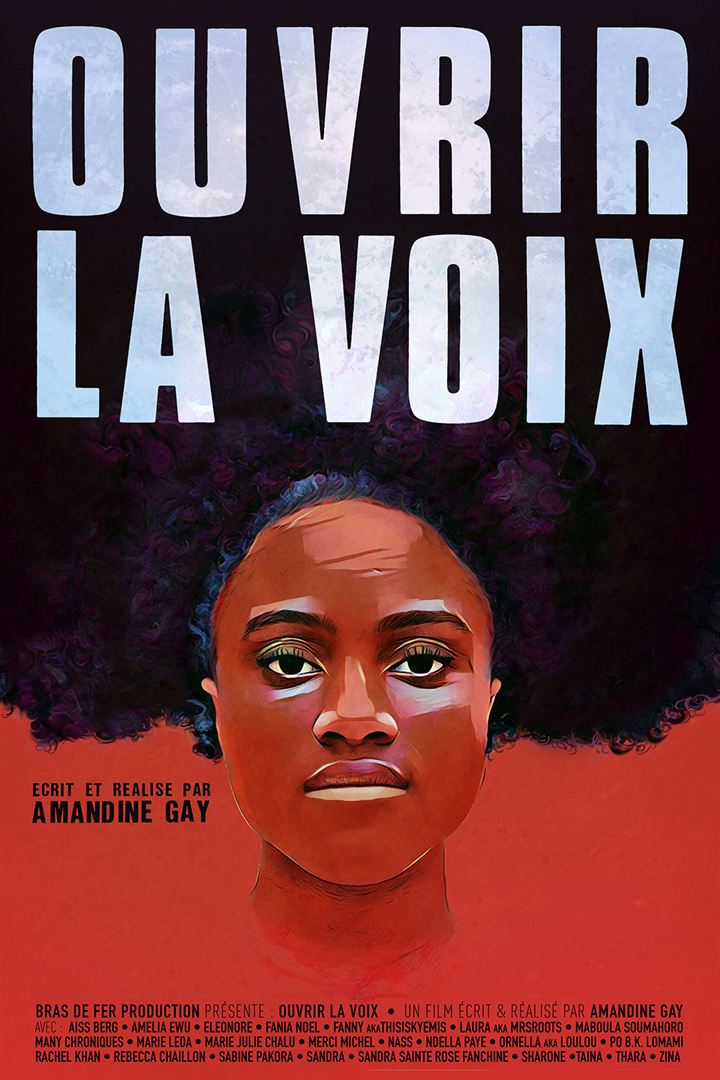

Ouvrir la voix filme en plan très serré vingt-quatre femmes noires. Il les interroge sur leur condition doublement minoritaire, les discriminations raciales et sexistes dont elles sont victimes.

Ouvrir la voix filme en plan très serré vingt-quatre femmes noires. Il les interroge sur leur condition doublement minoritaire, les discriminations raciales et sexistes dont elles sont victimes.

Réalisé par Amandine Gay, militante afro-féministe et LGBT, Ouvrir la voix est une œuvre engagée. Son titre sonne comme une double revendication. Il s’agit à la fois de libérer une parole trop longtemps bâillonnée et d’ouvrir une brèche pour inspirer d’autres femmes. Sa forme est austère et sa durée intimidante. Plus de deux heures d’interviews que ne viennent interrompre que de rares séquences où l’on suit ces femmes dans leur vie : l’une est actrice, l’autre se produit dans un cabaret burlesque, la troisième est filmée avec sa compagne dans les rues de Brooklyn.

Très classiquement, Amandine Gay pose une succession de questions auxquelles répondent tour à tour chacune des interviewées. Le procédé n’est pas très novateur. Il n’en est pas moins efficace. Elle interroge ses interlocutrices sur leur première expérience du racisme, qui sonne souvent comme un traumatisme chez des petites filles qui jusqu’alors n’avaient aucune conscience de leur « différence », sur leur parcours scolaire, où elles ont dû se battre contre les préjugés qui les orientaient vers les filières les moins prestigieuses, sur la découverte de leur sexualité face à des partenaires, Noir ou Blanc, qui les réduisaient à des stéréotypes, avant pour certaines d’assumer leur homosexualité, sur leur rapport à la religion, à la maternité.

Le panel convoqué par Amandine Gay est faussement hétérogène. On comprend – même si l’absence de tout indication ne nous facilite pas la tâche – que certaines interviewées sont hyper diplômées ou autodidactes, qu’elles travaillent dans les arts ou dans les services, qu’elles sont nées en Europe ou viennent seulement de s’y installer, qu’elles vivent en France ou en Belgique. Pour autant, elles ont toutes quasiment le même âge et le même discours militant. Leur convergence de vue est soulignée au détriment de tout ce qui pourrait révéler des divergences : conflits de mémoires et d’identités entre Noires d’origine africaine et Noires d’origine caribéennes, engagements politiques à gauche, à droite ou ailleurs – dont étrangement il n’est rien dit.

Le discours qu’elles tiennent est anti-raciste bien sûr mais il ne sous-estime pas les préjugés de race : si, évidemment, la race n’a aucun sens d’un point de vue biologique, elle existe hélas encore en tant que représentation sociale et sa réfutation, au nom d’un anti-racisme vertueux, hypothéquerait la lutte contre les discriminations.

Leur discours revendique à la fois l’invisibilité et la visibilité. Elles refusent d’être réduites aux stéréotypes racistes qui s’attachent à la couleur de leur peau et d’être victimes des discriminations qui en sont la conséquence. Elles revendiquent une place à part égale dans une société plurielle qui s’accepterait enfin dans sa diversité.

Utile complément au livre fondateur de Pap Ndiaye La Condition noire, Ouvrir la Voix documente avec intelligence l’un des volets les plus sensibles de notre vivre-ensemble.

La bande-annonce

Maria et Endre travaillent dans la même entreprise. Ils partagent chaque nuit le même rêve.

Maria et Endre travaillent dans la même entreprise. Ils partagent chaque nuit le même rêve.

L’avant-veille de l’armistice, Édouard Péricourt (Nahuel Perez Biscayart) et Albert Maillard (Albert Dupontel) manquent mourir au front lors d’un assaut suicidaire décidé par un lieutenant irresponsable (Laurent Lafitte). Le drame rapproche les deux troufions. Le premier, dessinateur et sculpteur de génie parti à la guerre pour fuir un père autoritaire, a tout le bas du visage emporté par une blessure d’obus. Le second, ex-comptable en rupture de ban, lui voue une indéfectible admiration et accepte de lui prêter main forte dans une escroquerie aux monuments aux morts.

L’avant-veille de l’armistice, Édouard Péricourt (Nahuel Perez Biscayart) et Albert Maillard (Albert Dupontel) manquent mourir au front lors d’un assaut suicidaire décidé par un lieutenant irresponsable (Laurent Lafitte). Le drame rapproche les deux troufions. Le premier, dessinateur et sculpteur de génie parti à la guerre pour fuir un père autoritaire, a tout le bas du visage emporté par une blessure d’obus. Le second, ex-comptable en rupture de ban, lui voue une indéfectible admiration et accepte de lui prêter main forte dans une escroquerie aux monuments aux morts. Pascal et Pauline sont frère et sœur. Lui vit à Mexico, elle à New York, loin du domaine familial dans l’Orléanais. Ils y reviennent pour le vendre. Un couple d’amis, Emmanuel et Laure, d’origine plus modeste, est sur les rangs.

Pascal et Pauline sont frère et sœur. Lui vit à Mexico, elle à New York, loin du domaine familial dans l’Orléanais. Ils y reviennent pour le vendre. Un couple d’amis, Emmanuel et Laure, d’origine plus modeste, est sur les rangs. En 1983, Bratislava dans l’ex-Tchécoslovaquie vit encore à l’heure soviétique. Maria Drazdechova utilise le pouvoir qu’elle tient de son emploi de professeure pour extorquer des parents d’élèves des faveurs.

En 1983, Bratislava dans l’ex-Tchécoslovaquie vit encore à l’heure soviétique. Maria Drazdechova utilise le pouvoir qu’elle tient de son emploi de professeure pour extorquer des parents d’élèves des faveurs. Les Logan ont la poisse. Jimmy l’aîné (Channing Tatum) aurait pu devenir pro au football américain si une mauvaise blessure au genou ne l’avait définitivement écarté des stades. Clyde le cadet (Adam Driver) a perdu une main en Irak. Mellie la sœur (Riley Keough) s’en sort le moins mal grâce à son emploi de coiffeuse. Pour chasser la malchance et sortir de la galère, le trio décide de réaliser un casse. Ils s’adjoignent les services de Joe Bang (Daniel Craig) un expert en explosif qui purge une peine en prison.

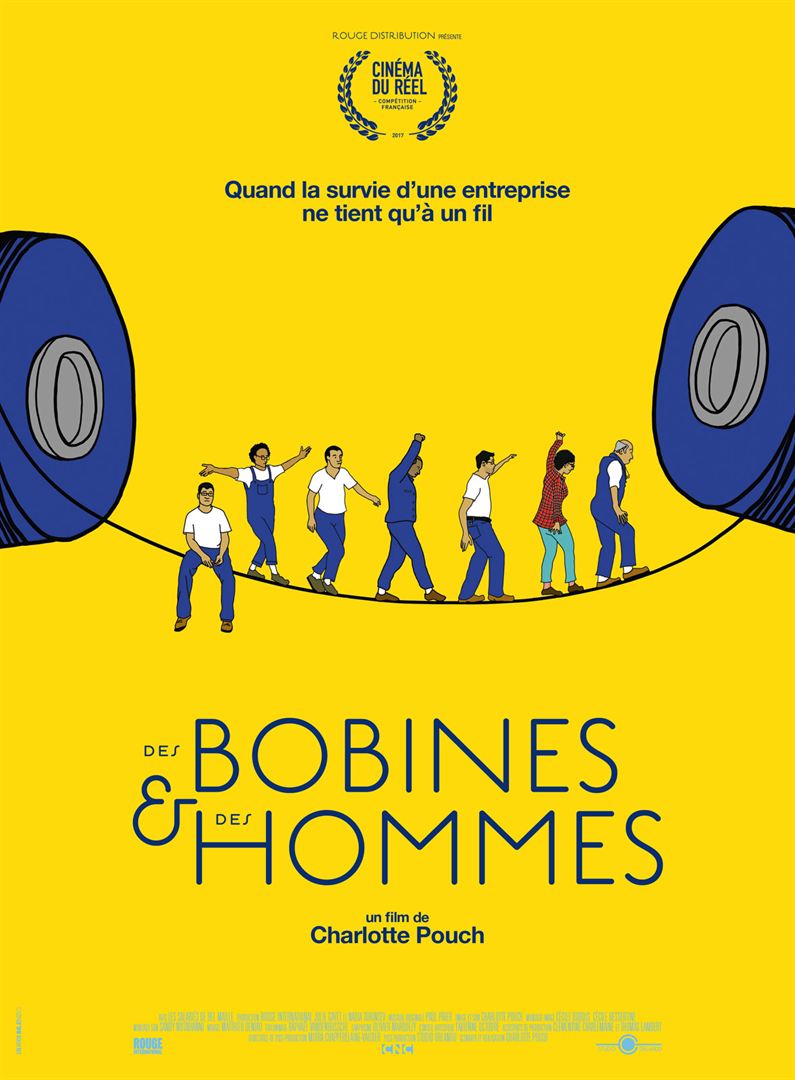

Les Logan ont la poisse. Jimmy l’aîné (Channing Tatum) aurait pu devenir pro au football américain si une mauvaise blessure au genou ne l’avait définitivement écarté des stades. Clyde le cadet (Adam Driver) a perdu une main en Irak. Mellie la sœur (Riley Keough) s’en sort le moins mal grâce à son emploi de coiffeuse. Pour chasser la malchance et sortir de la galère, le trio décide de réaliser un casse. Ils s’adjoignent les services de Joe Bang (Daniel Craig) un expert en explosif qui purge une peine en prison. L’usine Bel Maille est une PME textile installée depuis plus de cinquante ans à Roanne. En 2014, c’est dans ses murs que Olivier Loustau tournait

L’usine Bel Maille est une PME textile installée depuis plus de cinquante ans à Roanne. En 2014, c’est dans ses murs que Olivier Loustau tournait  Taxi Sofia aura probablement fait grincer les dents des employés de l’office de tourisme de la capitale bulgare. Car ce film, aux frontières du documentaire, donne de Sofia et de ses habitants une image peu amène. Déprimante. Presque sordide.

Taxi Sofia aura probablement fait grincer les dents des employés de l’office de tourisme de la capitale bulgare. Car ce film, aux frontières du documentaire, donne de Sofia et de ses habitants une image peu amène. Déprimante. Presque sordide. Mariam est une jeune étudiante venue faire ses études à Tunis. En marge d’une soirée festive, alors qu’elle vient de rencontrer Youssef et flirte avec lui sur la plage, elle est arrêtée par trois policiers et violée. Sûre de ses droits, elle entend déposer plainte. Mais comment espérer obtenir justice de ses propres bourreaux ?

Mariam est une jeune étudiante venue faire ses études à Tunis. En marge d’une soirée festive, alors qu’elle vient de rencontrer Youssef et flirte avec lui sur la plage, elle est arrêtée par trois policiers et violée. Sûre de ses droits, elle entend déposer plainte. Mais comment espérer obtenir justice de ses propres bourreaux ? L’action se déroule dans un village quasi-abandonné, perché au-dessus de la Méditerranée, au cœur de l’été corse. Un couple, qui héberge déjà un romancier alcoolique, a accepté de planquer trois brigands en cavale qui viennent de braquer un convoi et de dérober des lingots d’or. Mais tout se complique avec l’arrivée de l’épouse du romancier, accompagnée de son jeune fils et de sa nounou, puis avec celle de deux policiers en moto.

L’action se déroule dans un village quasi-abandonné, perché au-dessus de la Méditerranée, au cœur de l’été corse. Un couple, qui héberge déjà un romancier alcoolique, a accepté de planquer trois brigands en cavale qui viennent de braquer un convoi et de dérober des lingots d’or. Mais tout se complique avec l’arrivée de l’épouse du romancier, accompagnée de son jeune fils et de sa nounou, puis avec celle de deux policiers en moto. Ouvrir la voix filme en plan très serré vingt-quatre femmes noires. Il les interroge sur leur condition doublement minoritaire, les discriminations raciales et sexistes dont elles sont victimes.

Ouvrir la voix filme en plan très serré vingt-quatre femmes noires. Il les interroge sur leur condition doublement minoritaire, les discriminations raciales et sexistes dont elles sont victimes.