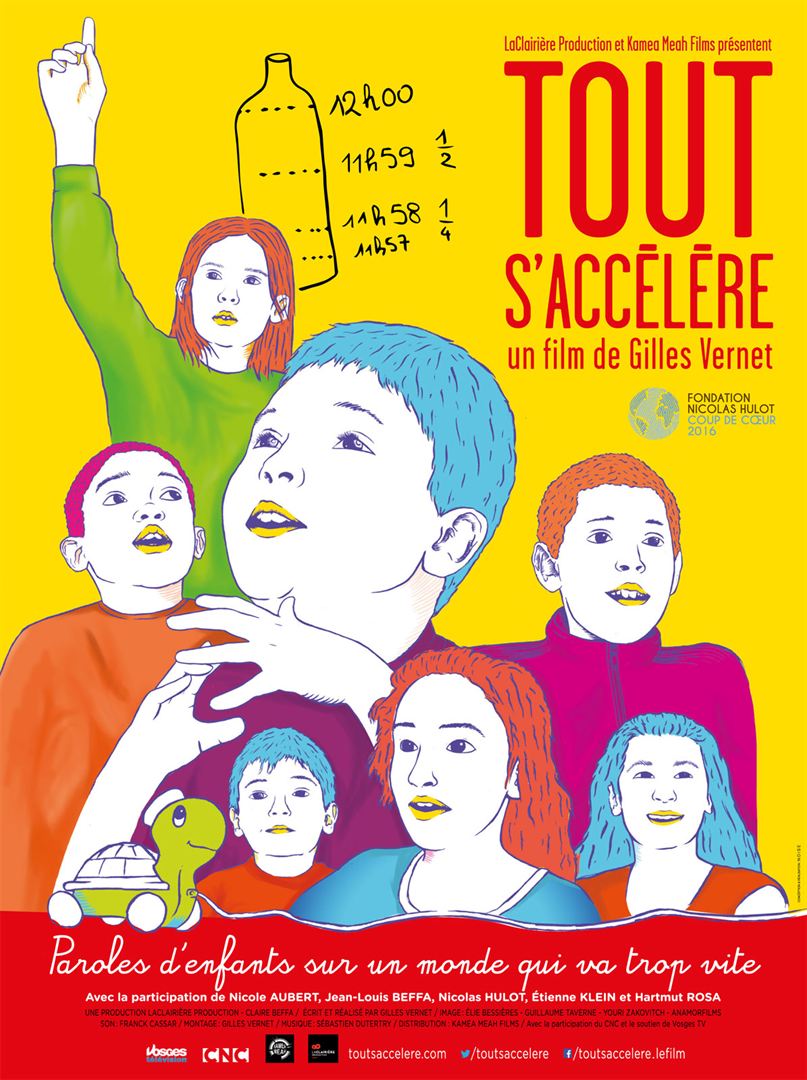

Un ancien trader, devenu instituteur, interroge ses élèves de CM2 sur l’accélération du monde.

Un ancien trader, devenu instituteur, interroge ses élèves de CM2 sur l’accélération du monde.

Demain vient de toucher une audience exceptionnelle en jouant sur la corde sensible de l’inquiétude de nos sociétés pour leur environnement et pour leur futur. Tout s’accélère creuse la même veine du docu écolo, citoyen et responsable.

Il le fait avec de jeunes enfants, créant un double malaise.

Le premier est d’entendre des enfants évoquer « le bon vieux temps » et dire « c’était mieux avant ». Ce genre de propos amers se comprend dans la bouche de vieillards nostalgiques de mon âge. Il n’a aucune authenticité dans celle d’enfants de dix ans, décrédibilisant du coup son propos. Que le monde aille trop vite est une chose ; qu’il accélère en est une autre.

Le second est leur instrumentalisation : sous couvert de recueillir de leurs bouches un témoignage (forcément) authentique, cet enseignant n’est-il pas en train de leur inculquer sa propre idéologie ? Une idéologie qui interroge à bon droit la vitesse, la croissance, la cupidité. Mais aussi une idéologie malthusienne du moins, du petit, du contentement, du renoncement qui n’est pas celle sur laquelle l’humanité s’est bâtie et dont je doute qu’elle lui permette de relever les défis auxquels elle est aujourd’hui confrontée.

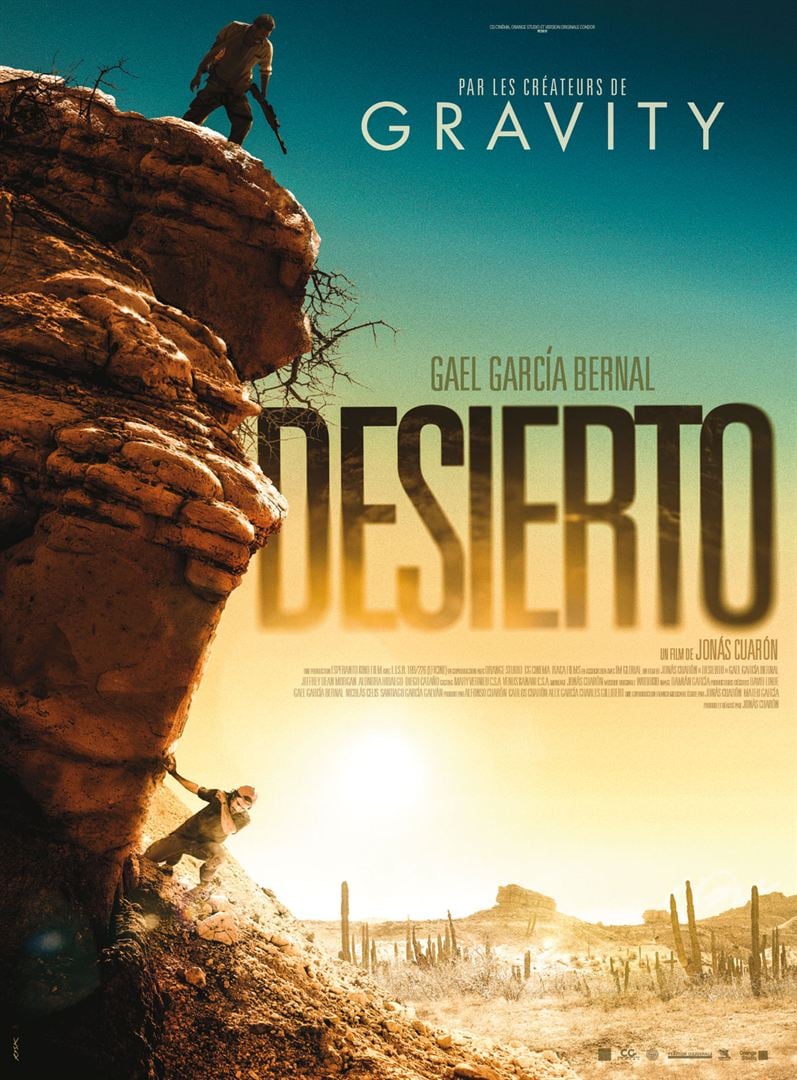

Unité de lieu, de temps, d’action : à la frontière mexicaine, un groupe d’immigrés illégaux est pris en chasse par un psychopathe xénophobe. Le scénario de Desierto a la subtilité d’un jeu vidéo. L’affiche frise la publicité mensongère qui évoque « les créateurs de Gravity » au seul motif que le fils Cuarón, réalisateur de Desierto, devait servir le café sur le plateau du film de son papa.

Unité de lieu, de temps, d’action : à la frontière mexicaine, un groupe d’immigrés illégaux est pris en chasse par un psychopathe xénophobe. Le scénario de Desierto a la subtilité d’un jeu vidéo. L’affiche frise la publicité mensongère qui évoque « les créateurs de Gravity » au seul motif que le fils Cuarón, réalisateur de Desierto, devait servir le café sur le plateau du film de son papa. Il y a une vingtaine d’années, j’ai vu L’Odeur de la papaye verte. C’était mon premier film vietnamien. En ce temps-là, les cinémas du monde peinaient à trouver un chemin jusqu’à nos écrans. Je me souviens de mon émerveillement devant des films aussi exotiques que le malien Yeelen ou le finlandais Ariel. Je me souviens aussi que j’avais somnolé la moitié du temps devant un film esthétiquement envoûtant… mais mortellement ennuyeux.

Il y a une vingtaine d’années, j’ai vu L’Odeur de la papaye verte. C’était mon premier film vietnamien. En ce temps-là, les cinémas du monde peinaient à trouver un chemin jusqu’à nos écrans. Je me souviens de mon émerveillement devant des films aussi exotiques que le malien Yeelen ou le finlandais Ariel. Je me souviens aussi que j’avais somnolé la moitié du temps devant un film esthétiquement envoûtant… mais mortellement ennuyeux. La documentariste Tamara Erde pose une question simple : comment les systèmes éducatifs israélien et palestinien enseignent-ils à leurs élèves l’histoire de l’autre ? Son enquête y donne une réponse tout aussi simple qui donne froid dans le dos : des générations de jeunes Israéliens et de jeunes Palestiniens sont éduqués au mieux dans l’ignorance de leurs voisins au pire dans leur haine.

La documentariste Tamara Erde pose une question simple : comment les systèmes éducatifs israélien et palestinien enseignent-ils à leurs élèves l’histoire de l’autre ? Son enquête y donne une réponse tout aussi simple qui donne froid dans le dos : des générations de jeunes Israéliens et de jeunes Palestiniens sont éduqués au mieux dans l’ignorance de leurs voisins au pire dans leur haine. Théo et Hugo ont le coup de foudre. Ils couchent sans préservatif. C’est ballot. D’autant que Hugo est séropo. Leur coup de foudre y survivra-t-il ?

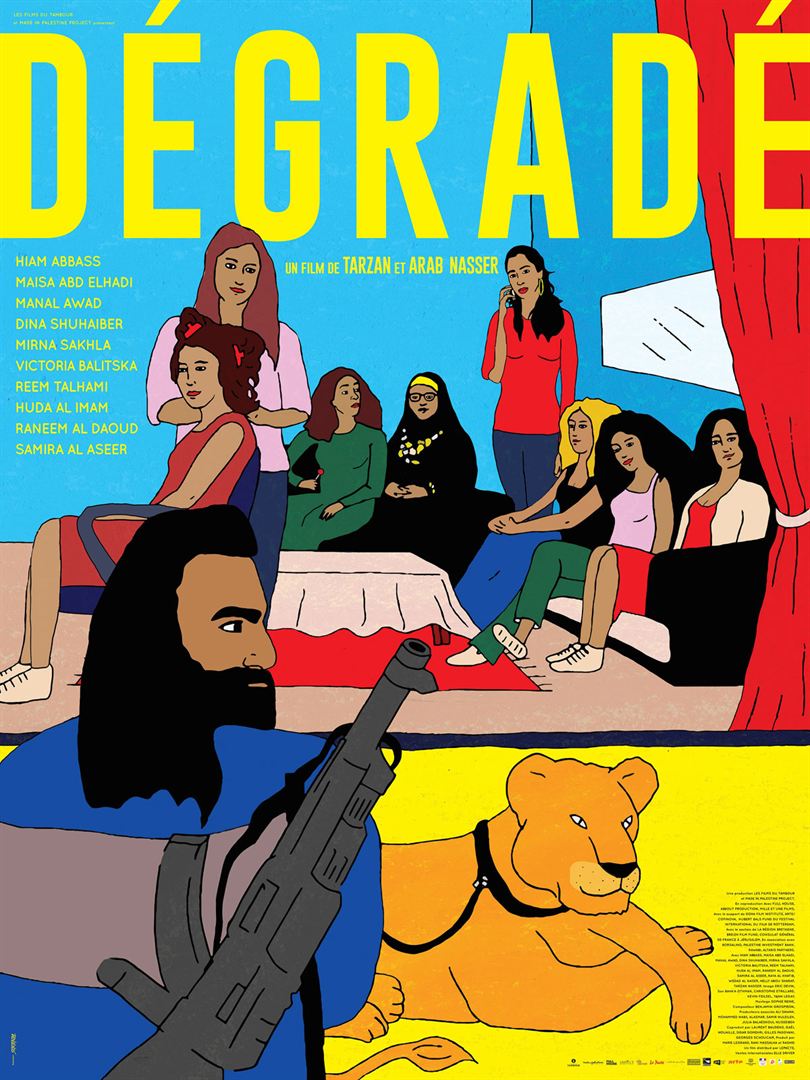

Théo et Hugo ont le coup de foudre. Ils couchent sans préservatif. C’est ballot. D’autant que Hugo est séropo. Leur coup de foudre y survivra-t-il ? Alors que les milices du Fatah et du Hamas se déchirent dans les rues de Gaza, une douzaine de femmes, de tous âges et conditions, patientent dans le salon de coiffure de Christine.

Alors que les milices du Fatah et du Hamas se déchirent dans les rues de Gaza, une douzaine de femmes, de tous âges et conditions, patientent dans le salon de coiffure de Christine. Eugène Green construit une œuvre à nulle autre pareille. Après La Sapienza qu’une moitié de mes amis porte aux nues, que l’autre n’a pas vu et dont la troisième n’a jamais entendu parler, voici Le Fils de Joseph. Il ne s’appelle pas Jésus, mais sa mère s’appelle bien Marie et il se cherche un père. Il finit par arracher à sa mère le nom de son père biologique ; mais celui-ci s’avère être un éditeur cynique, misogyne et prétentieux. À défaut d’être reconnu par son père, le fils s’en choisira un autre en la personne de son oncle, le bien nommé Joseph.

Eugène Green construit une œuvre à nulle autre pareille. Après La Sapienza qu’une moitié de mes amis porte aux nues, que l’autre n’a pas vu et dont la troisième n’a jamais entendu parler, voici Le Fils de Joseph. Il ne s’appelle pas Jésus, mais sa mère s’appelle bien Marie et il se cherche un père. Il finit par arracher à sa mère le nom de son père biologique ; mais celui-ci s’avère être un éditeur cynique, misogyne et prétentieux. À défaut d’être reconnu par son père, le fils s’en choisira un autre en la personne de son oncle, le bien nommé Joseph. La documentaliste Claire Simon a planté sa caméra dans le bois de Vincennes. Pas dans le bois de Boulogne dont il y aurait eu peut-être plus de choses à dire : Roland-Garros et les travelos, le Pré Catelan et les minets de la place Dauphine, la Fondation Louis Vuitton et l’hippodrome d’Auteuil.

La documentaliste Claire Simon a planté sa caméra dans le bois de Vincennes. Pas dans le bois de Boulogne dont il y aurait eu peut-être plus de choses à dire : Roland-Garros et les travelos, le Pré Catelan et les minets de la place Dauphine, la Fondation Louis Vuitton et l’hippodrome d’Auteuil. Nos souvenirs avait été hué à Cannes l’an passé. N’imaginant pas qu’un film de Gus Van Sant, le réalisateur multi-palmé de Elephant et Paranoid Park, puisse être tout à fait dépourvu d’intérêt, j’ai voulu me faire mon opinion. Bien mal m’en prit ! Car le dernier film de Gus Van Sant est un ratage complet.

Nos souvenirs avait été hué à Cannes l’an passé. N’imaginant pas qu’un film de Gus Van Sant, le réalisateur multi-palmé de Elephant et Paranoid Park, puisse être tout à fait dépourvu d’intérêt, j’ai voulu me faire mon opinion. Bien mal m’en prit ! Car le dernier film de Gus Van Sant est un ratage complet. Green Room est un survival. En français, on dit « film de survie » ; mais en anglais, ça sonne nettement mieux, n’est-ce pas ?

Green Room est un survival. En français, on dit « film de survie » ; mais en anglais, ça sonne nettement mieux, n’est-ce pas ?