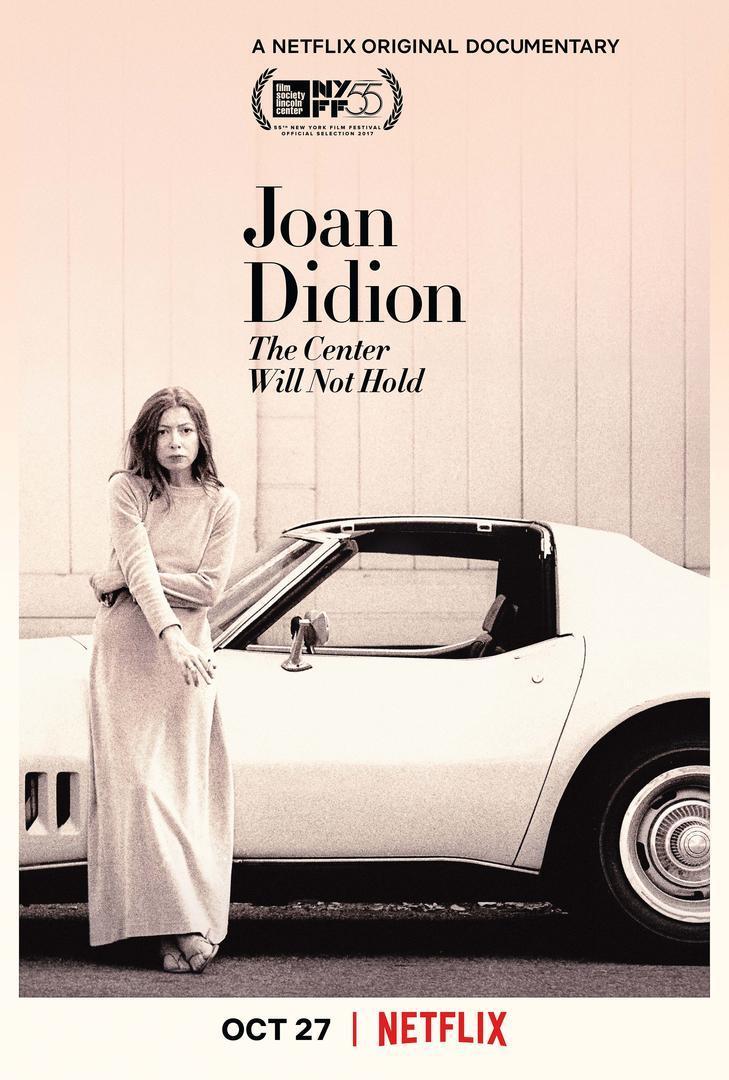

Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.

Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.

Le neveu de Joan, Griffin Dunne, un acteur de cinéma qui tourna dans les années quatre-vingts avec Scorsese et Madonna, l’interviewe et revient avec elle sur sa vie. À quatre-vingts ans passés, Joan Didion est méconnaissable. D’une maigreur maladive (elle pèse à peine trente-cinq kilos), elle n’a plus guère que la peau sur les os. Ses gestes sont compulsifs, sa diction parfois hésitante ; mais le feu qui brûle dans ses yeux n’est pas éteint et le regard qu’elle porte sur sa vie n’a rien perdu de son intelligence.

Joan Didion formait, avec son mari John Dunne, lui aussi homme de lettres, un couple fusionnel jusqu’à sa mort brutale d’un arrêt cardiaque en décembre 2003. Le couple était symbiotique. John et Joan travaillaient ensemble sur des projets communs ou des livres séparés. La renommée de l’un ne fut jamais un obstacle à celle de l’autre. Mais on sent néanmoins un déséquilibre (c’est John qui finissait les phrases de Joan) qui ferait tiquer plus féministe que moi.

Le couple avait adopté en 1966 une fille qui décéda deux ans après la mort de son père. Joan Didion fit de ses deux disparitions quasi-simultanées la substance de ses deux livres les plus poignants, L’Année de la pensée magique et Le Bleu de la nuit. Elle y trouve les mots justes et forts pour décrire le deuil. Un must-read pour tous ceux qui ont traversé la même épreuve ou qui appréhendent de la traverser un jour – ce qui fait, tout bien réfléchi, beaucoup de monde.

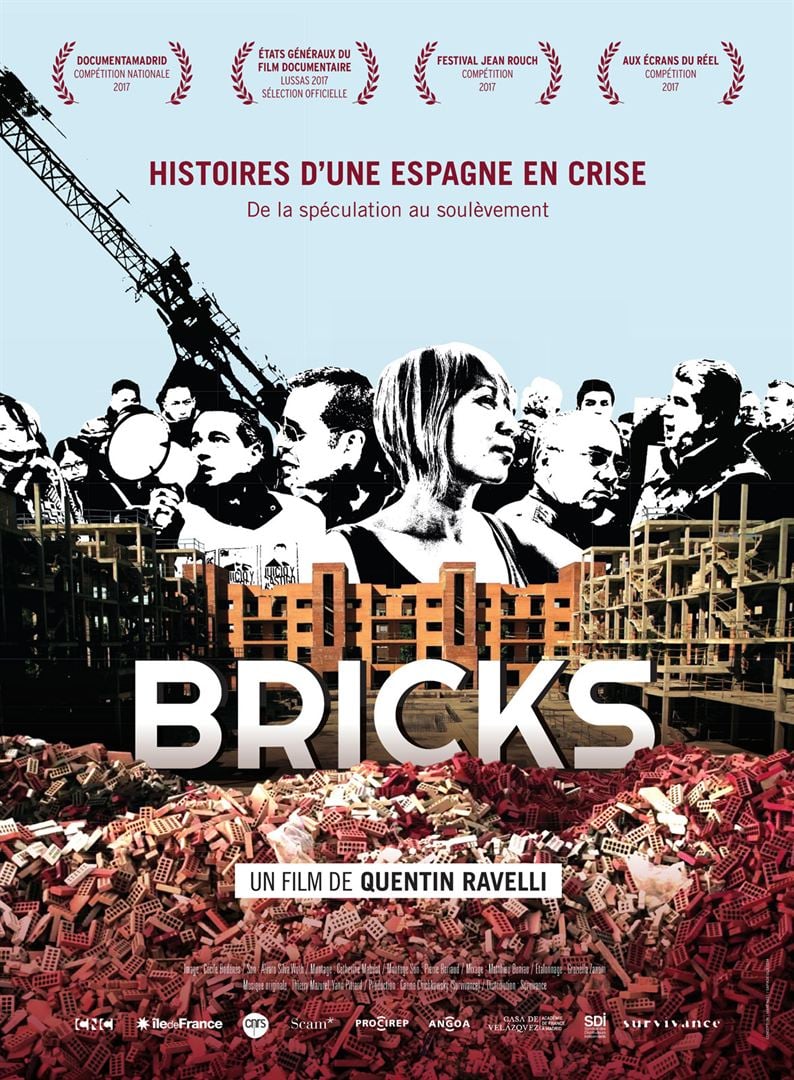

La crise des subprimes en Espagne filmée de trois points de vue. Une usine de briques condamnée à détruire sa production faute de réussir à l’écouler. Une Équatorienne et sa fille menacée d’expulsion qui réussit, grâce à la solidarité des membres de la Plateforme des victimes du crédit, à obtenir l’annulation de sa dette immobilière. Les tentatives désespérées du maire d’une nouvelle ville, construite en plein boom économique mais quasi désaffectée suite à la crise, de lui donner un semblant de vie.

La crise des subprimes en Espagne filmée de trois points de vue. Une usine de briques condamnée à détruire sa production faute de réussir à l’écouler. Une Équatorienne et sa fille menacée d’expulsion qui réussit, grâce à la solidarité des membres de la Plateforme des victimes du crédit, à obtenir l’annulation de sa dette immobilière. Les tentatives désespérées du maire d’une nouvelle ville, construite en plein boom économique mais quasi désaffectée suite à la crise, de lui donner un semblant de vie. Dans la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, Menashe vient de perdre sa femme. Il ne peut conserver la garde de son fils, Ruben, confié à la famille de son beau-frère, tant qu’il ne s’est pas remarié. Il s’insurge contre cette loi inique et obtient du rabbin le droit de passer une semaine avec son fils.

Dans la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, Menashe vient de perdre sa femme. Il ne peut conserver la garde de son fils, Ruben, confié à la famille de son beau-frère, tant qu’il ne s’est pas remarié. Il s’insurge contre cette loi inique et obtient du rabbin le droit de passer une semaine avec son fils. Eggsy (Taron Eggerton), le jeune Londonien sorti du ruisseau par l’élégant Harry Hart (Colin Forth), lui a succédé au sein de Kingsman, un club britannique très secret chargé de défendre la paix dans le monde.

Eggsy (Taron Eggerton), le jeune Londonien sorti du ruisseau par l’élégant Harry Hart (Colin Forth), lui a succédé au sein de Kingsman, un club britannique très secret chargé de défendre la paix dans le monde. Pamela a vingt ans. Et, avec Paul Nizan, elle pense certainement que ce n’est pas le plus bel âge de la vie. Elle vient de rater pour la seconde fois son baccalauréat. Elle échoue à l’examen du permis de conduire. Et sa vie sentimentale est un désert.

Pamela a vingt ans. Et, avec Paul Nizan, elle pense certainement que ce n’est pas le plus bel âge de la vie. Elle vient de rater pour la seconde fois son baccalauréat. Elle échoue à l’examen du permis de conduire. Et sa vie sentimentale est un désert. Dans les monts du Forez dont il est originaire, le photographe Christophe Agou, décédé en 2015, avait filmé quelques paysans dans l’intention d’en faire un film. La monteuse Virginie Danglades a achevé son œuvre.

Dans les monts du Forez dont il est originaire, le photographe Christophe Agou, décédé en 2015, avait filmé quelques paysans dans l’intention d’en faire un film. La monteuse Virginie Danglades a achevé son œuvre. Max est traiteur. Sa spécialité : l’organisation des mariages. Mais les années passant, la lassitude s’est installée. Et le mariage de Pierre et Héléna, organisé dans un splendide château du XVIIème siècle, pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Max est traiteur. Sa spécialité : l’organisation des mariages. Mais les années passant, la lassitude s’est installée. Et le mariage de Pierre et Héléna, organisé dans un splendide château du XVIIème siècle, pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Maria et Endre travaillent dans la même entreprise. Ils partagent chaque nuit le même rêve.

Maria et Endre travaillent dans la même entreprise. Ils partagent chaque nuit le même rêve. L’avant-veille de l’armistice, Édouard Péricourt (Nahuel Perez Biscayart) et Albert Maillard (Albert Dupontel) manquent mourir au front lors d’un assaut suicidaire décidé par un lieutenant irresponsable (Laurent Lafitte). Le drame rapproche les deux troufions. Le premier, dessinateur et sculpteur de génie parti à la guerre pour fuir un père autoritaire, a tout le bas du visage emporté par une blessure d’obus. Le second, ex-comptable en rupture de ban, lui voue une indéfectible admiration et accepte de lui prêter main forte dans une escroquerie aux monuments aux morts.

L’avant-veille de l’armistice, Édouard Péricourt (Nahuel Perez Biscayart) et Albert Maillard (Albert Dupontel) manquent mourir au front lors d’un assaut suicidaire décidé par un lieutenant irresponsable (Laurent Lafitte). Le drame rapproche les deux troufions. Le premier, dessinateur et sculpteur de génie parti à la guerre pour fuir un père autoritaire, a tout le bas du visage emporté par une blessure d’obus. Le second, ex-comptable en rupture de ban, lui voue une indéfectible admiration et accepte de lui prêter main forte dans une escroquerie aux monuments aux morts. Pascal et Pauline sont frère et sœur. Lui vit à Mexico, elle à New York, loin du domaine familial dans l’Orléanais. Ils y reviennent pour le vendre. Un couple d’amis, Emmanuel et Laure, d’origine plus modeste, est sur les rangs.

Pascal et Pauline sont frère et sœur. Lui vit à Mexico, elle à New York, loin du domaine familial dans l’Orléanais. Ils y reviennent pour le vendre. Un couple d’amis, Emmanuel et Laure, d’origine plus modeste, est sur les rangs.