« Le Fondateur » est un biopic : l’histoire de Ray Kroc, le PDG de McDonald’s. Sauf que…

« Le Fondateur » est un biopic : l’histoire de Ray Kroc, le PDG de McDonald’s. Sauf que…

Sauf que Ray Kroc n’a pas fondé McDonald’s qui, comme son nom l’indique, fut le nom donné à leur restaurant par les frères Mac et Dick McDonald à San Bernardino en Californie.

Et c’est précisément ce qui fait le sel de ce film qui peut se lire à trois niveaux avec autant de plaisir.

Le premier est une success story américaine : comment un VRP vieillissant, vendeur de machines à milk-shake, réussit à force de persévérance à construire le géant de la restauration rapide.

Le deuxième est une magistrale leçon de management qu’on pourrait telle quelle diffuser dans les meilleures écoles de commerce. Comment d’une part les frères McDonald inventent (sur un court de tennis !) l’organisation la plus rationnelle d’un espace de restauration pour y cuisiner en trente secondes un appétissant hamburger. Comment d’autre part Ray Kroc réussit à faire croître son entreprise en en franchisant les procédures et en investissant dans l’immobilier.

Le troisième est le portrait d’un homme dénué de scrupules. Comme le président Underwood de « House of Cards », Ray Kroc est un arriviste séduisant prêt à tout pour parvenir à ses fins. On le voit lentement tisser sa toile autour des frères McDonald dont on sait par avance qu’il les dépouillera de leur concept. Il le fait avec un tel bagout, avec une telle efficacité qu’on ne peut pas ne pas tomber sous son charme.

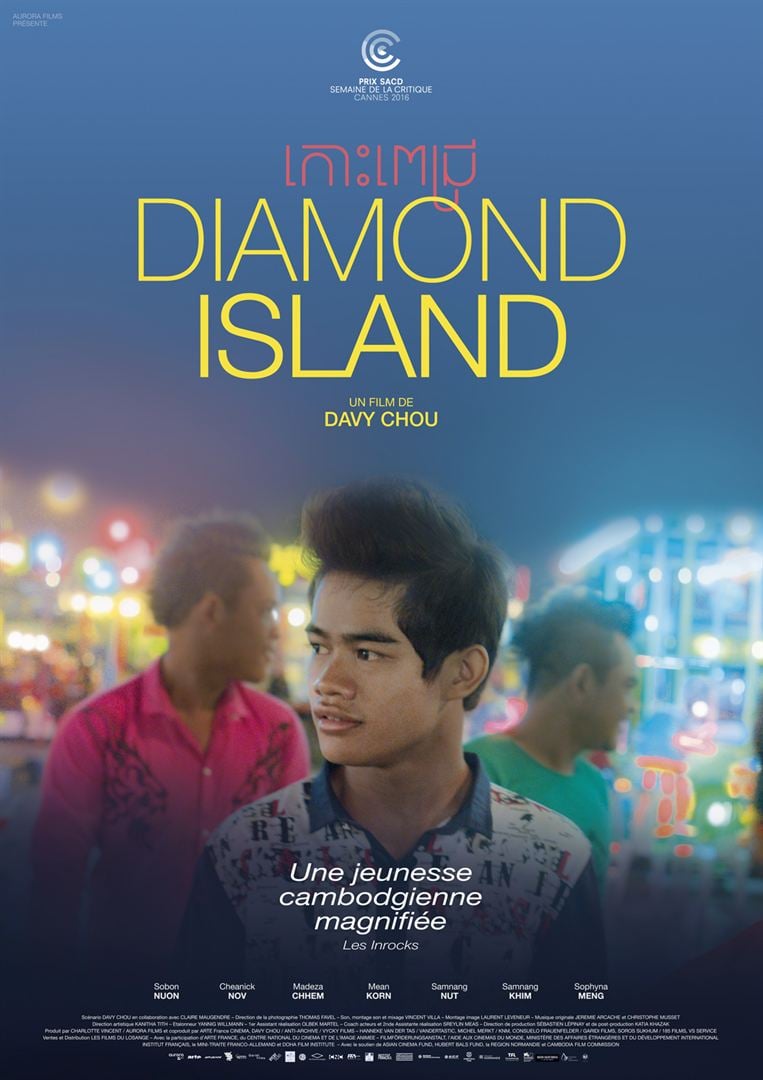

Diamond Island est un nouveau quartier en plein essor de Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Bora, âgé de dix huit ans à peine, arrive de la campagne pour être embauché sur un chantier de construction. Il travaille toute la journée et sort le soir avec ses amis pour draguer les filles.

Diamond Island est un nouveau quartier en plein essor de Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Bora, âgé de dix huit ans à peine, arrive de la campagne pour être embauché sur un chantier de construction. Il travaille toute la journée et sort le soir avec ses amis pour draguer les filles. Dans l’Amérique des années 60, tout semblait sourire à Seymour « Suède » Levov. Ancienne gloire de son lycée, héritier de l’usine de peausserie de son père, il a épousé Miss New Jersey. Mais sa vie se dérègle lorsque sa fille unique entre en crise ouverte contre ses parents.

Dans l’Amérique des années 60, tout semblait sourire à Seymour « Suède » Levov. Ancienne gloire de son lycée, héritier de l’usine de peausserie de son père, il a épousé Miss New Jersey. Mais sa vie se dérègle lorsque sa fille unique entre en crise ouverte contre ses parents. C’est l’histoire d’un meunier tenté par le diable. Contre de l’or, il lui cède le pommier situé derrière son moulin. Mal lui en prend : le diable réclame aussi la fille du meunier qui était juchée dans l’arbre au moment où le pacte a été conclu. La jeune fille ne peut opposer au démon qui menace de s’emparer d’elle que sa pureté virginale. Elle y perdra ses mains.

C’est l’histoire d’un meunier tenté par le diable. Contre de l’or, il lui cède le pommier situé derrière son moulin. Mal lui en prend : le diable réclame aussi la fille du meunier qui était juchée dans l’arbre au moment où le pacte a été conclu. La jeune fille ne peut opposer au démon qui menace de s’emparer d’elle que sa pureté virginale. Elle y perdra ses mains. Bertrand Tavernier nous fait voyager à travers le cinéma français des années 30 à 70 : ses réalisateurs (Becker, Renoir, Carné, Melville, Sautet), ses acteurs (Gabin) mais aussi ses compositeurs (Jaubert, Kosma).

Bertrand Tavernier nous fait voyager à travers le cinéma français des années 30 à 70 : ses réalisateurs (Becker, Renoir, Carné, Melville, Sautet), ses acteurs (Gabin) mais aussi ses compositeurs (Jaubert, Kosma). Au nord de la Russie. Tout au nord. Près du cercle polaire et de ses nuits blanches.

Au nord de la Russie. Tout au nord. Près du cercle polaire et de ses nuits blanches. Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams.

Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams. Star de la chanson à vingt ans, Laura en a aujourd’hui cinquante. Cabossée par la vie, elle travaille dans une usine agro-alimentaire. C’est là que sa route croise celle de Jean, un jeune chien fou passionné de boxe dont Laura avait été l’idole de son père. Le jeune homme se met en tête de relancer la carrière de la star déchue.

Star de la chanson à vingt ans, Laura en a aujourd’hui cinquante. Cabossée par la vie, elle travaille dans une usine agro-alimentaire. C’est là que sa route croise celle de Jean, un jeune chien fou passionné de boxe dont Laura avait été l’idole de son père. Le jeune homme se met en tête de relancer la carrière de la star déchue. Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers.

Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers. Le Parlement européen comme vous ne l’avez jamais vu. « Democracy » est le titre (anglais) d’un documentaire (allemand) d’un réalisateur (suisse) sur le fonctionnement du Parlement européen. Ou plutôt sur le laborieux travail d’un eurodéputé chargé de défendre le projet de nouveau règlement général sur la protection des données personnelles.

Le Parlement européen comme vous ne l’avez jamais vu. « Democracy » est le titre (anglais) d’un documentaire (allemand) d’un réalisateur (suisse) sur le fonctionnement du Parlement européen. Ou plutôt sur le laborieux travail d’un eurodéputé chargé de défendre le projet de nouveau règlement général sur la protection des données personnelles.