Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident.

Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident.

Mais ce n’est pas par le biais attendu de ces questions ultra-contemporaines que Pascal Vasselin et Franck Cuveillier abordent le sujet de la désinformation scientifique. C’est par celui, plus classique, des dévoiements du Grand Capital qui, pour défendre ses intérêts, a retourné la science contre elle-même.

Les faits sont désormais bien connus, ce qui prive d’ailleurs ce documentaire d’une partie de son intérêt. Mais la façon dont ils sont présentés est particulièrement intéressante dans le contexte actuel. Dans les années cinquante, alors que les études médicales se multipliaient pour dénoncer les méfaits du tabac, Big Tobacco a développé une stratégie particulièrement vicieuse pour y faire pièce. Il n’a pas contesté ces études. Au contraire : il en a financé d’autres pour faire diversion en essayant de démontrer que les cancers du poumon imputés à la cigarette pouvaient avoir d’autres causes (des antécédents génétiques, la pollution de l’air…). La même stratégie a été déployée dans les années 2000 quand les dangers du tabagisme passif allaient conduire à l’interdiction de la cigarette dans les lieux publics.

Mêmes contre-feux pour les néonicotinoïdes ou pour les perturbateurs endocriniens ou pour le réchauffement climatique. Il s’agit à chaque fois de répondre à la science par la science en utilisant un levier diablement efficace et consubstantiel à la démarche scientifique : le doute. Si la nocivité d’un produit est révélée par une étude, il s’agit de semer le doute sur cette annonce en suggérant que sa toxicité a été surestimée ou que ses effets secondaires ont d’autres causes. Si le contre-feu, à long terme, finit par céder face à la vérité scientifique, il aura permis aux industriels et à leurs armées d’avocats de gagner quelques années.

Cette bataille entre bonne et mauvaise science (sound science vs. junk science) a été amplifiée par les réseaux sociaux. C’est une dimension que le documentaire ne fait qu’effleurer. Avec les réseaux sociaux, l’information circule mieux, le débat est plus vif, la réfutation scientifique plus aisée. Mais, hélas, cette démocratisation de la science s’accompagne de son nivellement par le bas. Sont mis sur le même plan l’avis éclairé d’un prix Nobel de médecine, un article de Nature ou n’importe quel preprint mis en ligne sur un site Internet moldo-slovaque. Comment espérer établir une vérité scientifique si n’importe qui, n’importe où, n’importe comment peut, de bonne ou mauvaise foi, la questionner ?

La sérénité du débat est polluée par nos biais cognitifs. Nous sommes tous lourdement influencés par nos a priori. Selon nos convictions, nous accueillerons différemment les études scientifiques qui les valident et celles qui les infirment. Je n’évoquerai pas ici le débat, aujourd’hui dépassé, autour de l’hydroxychloroquine qui continue à enflammer les ayatollahs des deux bords : les uns renvoyant aux autres l’absence d’une étude définitive qui démontrerait sans réfutation possible l’efficacité ou l’inefficacité de ce remède-miracle (les termes que j’utilise laissent peut-être augurer mon propre biais cognitif). J’en évoquerai un autre : l’électrohypersensibilité. Connaissant les stratégies déployées par les lobbies industriels pour cacher la toxicité du tabac, des insecticides, des plastiques, faut-il augurer qu’ils déploient les mêmes pour cacher la nocivité de la 5G ? Il y a fort à craindre que la réponse que vous, moi, nous tous, donnons à cette question dépende hélas moins de l’état objectif de la science que de nos propres préjugés.

La bande-annonce

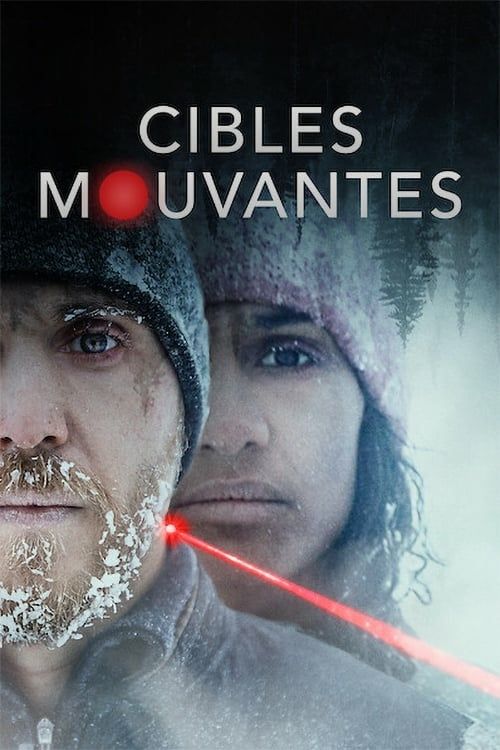

Einar et Nadja forment un jeune couple suédois aimant. Lui a passé son diplôme d’ingénieur ; elle, d’origine somalienne, étudie la médecine. Alors que Nadja vient d’apprendre qu’elle est enceinte mais ne l’a pas encore dit à son mari, Einar lui offre un week-end d’oxygénation, loin de Stockholm, dans les plaines enneigées et désertiques du nord de la Suède. Mais le couple croise en chemin une bande de jeunes chasseurs racistes…

Einar et Nadja forment un jeune couple suédois aimant. Lui a passé son diplôme d’ingénieur ; elle, d’origine somalienne, étudie la médecine. Alors que Nadja vient d’apprendre qu’elle est enceinte mais ne l’a pas encore dit à son mari, Einar lui offre un week-end d’oxygénation, loin de Stockholm, dans les plaines enneigées et désertiques du nord de la Suède. Mais le couple croise en chemin une bande de jeunes chasseurs racistes…

Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident.

Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident. Marla Grayson (Rosamund Pike) a développé un business aussi immoral que juteux : avec la complicité d’un médecin véreux et d’un juge crédule, elle obtient la tutelle de personnes âgées qu’elle place en EHPAD et en siphonne les économies. Jennifer Peterson (Dianne Wiest) est sa dernière proie. Mais Marla va vite apprendre à ses dépens qu’un dangereux baron du crime est prêt à tout pour reprendre la main sur la fragile septuagénaire.

Marla Grayson (Rosamund Pike) a développé un business aussi immoral que juteux : avec la complicité d’un médecin véreux et d’un juge crédule, elle obtient la tutelle de personnes âgées qu’elle place en EHPAD et en siphonne les économies. Jennifer Peterson (Dianne Wiest) est sa dernière proie. Mais Marla va vite apprendre à ses dépens qu’un dangereux baron du crime est prêt à tout pour reprendre la main sur la fragile septuagénaire. Le roi Pelé a longtemps été considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Le titre lui est disputé par Maradona – dont étonnamment il ne sera pas question dans ce documentaire hagiographique mis en ligne depuis hier sur Netflix.

Le roi Pelé a longtemps été considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Le titre lui est disputé par Maradona – dont étonnamment il ne sera pas question dans ce documentaire hagiographique mis en ligne depuis hier sur Netflix. Réformé de l’armée sudiste, le capitaine Kidd sillonne le Texas et lit, au gré de ses haltes, à des pionniers pour la plupart analphabètes les nouvelles du jour (le titre original du film et du livre de Paulette Jiles dont il est tiré est d’ailleurs News of the World). Entre deux étapes, il recueille une fillette égarée, habillée d’une tunique indienne, incapable de parler anglais. Un document officiel le renseigne : il s’agit de Johanna Leonberger dont les parents, immigrés d’Allemagne, ont été tués par les Indiens et qui a été élevée par une tribu kiowa. Après avoir vainement tenté de la remettre aux autorités, le capitaine Kidd décide de la ramener lui-même à sa famille en traversant le Texas. Bien des obstacles entraveront l’exécution de sa mission.

Réformé de l’armée sudiste, le capitaine Kidd sillonne le Texas et lit, au gré de ses haltes, à des pionniers pour la plupart analphabètes les nouvelles du jour (le titre original du film et du livre de Paulette Jiles dont il est tiré est d’ailleurs News of the World). Entre deux étapes, il recueille une fillette égarée, habillée d’une tunique indienne, incapable de parler anglais. Un document officiel le renseigne : il s’agit de Johanna Leonberger dont les parents, immigrés d’Allemagne, ont été tués par les Indiens et qui a été élevée par une tribu kiowa. Après avoir vainement tenté de la remettre aux autorités, le capitaine Kidd décide de la ramener lui-même à sa famille en traversant le Texas. Bien des obstacles entraveront l’exécution de sa mission. Après l’avant-première de son film, Malcom rentre à minuit passé dans la superbe villa que la production a louée pour lui à Malibu avec sa petite amie Marie. La soirée s’est bien passée. L’avant-première a été un triomphe. Malcolm jubile. Mais Marie lui en veut pour l’avoir oubliée dans son discours de remerciement. Une violente dispute éclate entre les deux amoureux.

Après l’avant-première de son film, Malcom rentre à minuit passé dans la superbe villa que la production a louée pour lui à Malibu avec sa petite amie Marie. La soirée s’est bien passée. L’avant-première a été un triomphe. Malcolm jubile. Mais Marie lui en veut pour l’avoir oubliée dans son discours de remerciement. Une violente dispute éclate entre les deux amoureux. Edith Pretty (Carey Mulligan) est une jeune veuve qui élève seule son fils unique dans le vaste domaine que lui a légué son mari. Pour faire des fouilles sur son terrain, elle embauche Basil Brown (Ralph Fiennes), un vieil archéologue autodidacte qui y fait bientôt une découverte étonnante : un immense tumulus funéraire renfermant une tombe saxonne et son trésor. La découverte suscite l’intérêt immédiat des experts du British Museum qui entendent se l’approprier.

Edith Pretty (Carey Mulligan) est une jeune veuve qui élève seule son fils unique dans le vaste domaine que lui a légué son mari. Pour faire des fouilles sur son terrain, elle embauche Basil Brown (Ralph Fiennes), un vieil archéologue autodidacte qui y fait bientôt une découverte étonnante : un immense tumulus funéraire renfermant une tombe saxonne et son trésor. La découverte suscite l’intérêt immédiat des experts du British Museum qui entendent se l’approprier.