Stan (William Lebghil), Hugo (Bastien Bouillon) et Bérénice (Izïa Higelin) ont grandi ensemble dans un petit village au fond des Alpes. Perdus de vue, ils se retrouvent quinze ans plus tard, la trentaine bientôt entamée à l’occasion de l’enterrement de Pierre (Jérémie Elkaïm), le frère aîné de Hugo.

Stan (William Lebghil), Hugo (Bastien Bouillon) et Bérénice (Izïa Higelin) ont grandi ensemble dans un petit village au fond des Alpes. Perdus de vue, ils se retrouvent quinze ans plus tard, la trentaine bientôt entamée à l’occasion de l’enterrement de Pierre (Jérémie Elkaïm), le frère aîné de Hugo.

Les trois trentenaires sont couturés d’incertitudes. Schizophrène à tendance paranoïaque, Stan doit être interné en service psychiatrique. Hugo vient de démissionner de l’Education nationale pour se lancer dans la stand-up comedy malgré son manque criant d’humour. Bérénice entretient une relation compliquée avec les hommes.

Sébastien Betbeder creuse un sillon rafraichissant dans le jeune cinéma français. Sans budget mirobolant, sans têtes d’affiche, il trousse des comédies attachantes, légères, fantaisistes, frisant parfois avec l’absurde : Marie et les naufragés (2016), Le Voyage au Groenland (2016), Ulysse & Mona (2018). De film en film, on retrouve quelques têtes familières : Bastien Bouillon jouait déjà dans 2 automnes, 3 hivers en 2013, André Wilms (qui interprète ici le rôle d’un curé fan de films d’horreur) dans Marie et les naufragés, François Chattot dans Le Voyage au Groenland. Il accueille deux nouveaux venus dans sa galerie d’acteurs : William Lebghil, qui sait être tendre sans cesser d’être drôle, et Izïa Higelin dont la confession au prêtre joué par André Wilms est aussi troublante que juste.

Debout sur la montagne est sans doute sa réalisation la plus maîtrisée. Les retrouvailles de Stan, Hugo et Bérénice sont le prétexte pour eux de revisiter leur enfance, ses joies et ses traumatismes plus ou moins bien surmontés. Mais c’est surtout pour eux l’occasion de s’interroger sur le « reste de [leur] vie » – pour paraphraser le titre d’un film joliment troussé de Rémi Bezançon.

Il y a quelques mois Rêves de jeunesse évoquait le retour dans son village d’une jeune femme en quête d’équilibre. Le thème a manifestement un écho puissant. Rares sont les personnes qui n’ont pas connu l’épreuve du dépaysement, conduites à quitter le lieu de leur enfance pour des études et pour un métier. Le retour est toujours doux-amer. Originaires du Var ou du Bas-Rhin, on a tous en nous un Sanary-sur-mer…

Yoko (l’excellente Atsuko Maeda) est présentatrice de télévision. Avec une équipe légère de quatre hommes – un réalisateur, un chef opérateur, un régisseur et un traducteur – elle tourne en Ouzbékistan un reportage.

Yoko (l’excellente Atsuko Maeda) est présentatrice de télévision. Avec une équipe légère de quatre hommes – un réalisateur, un chef opérateur, un régisseur et un traducteur – elle tourne en Ouzbékistan un reportage. Un ménestrel et son assistante, pris par l’hiver, se réfugient dans une grotte. Ils y réveillent un vieil ours. Pour l’amadouer, ils lui racontent la fameuse invasion des ours en Sicile.

Un ménestrel et son assistante, pris par l’hiver, se réfugient dans une grotte. Ils y réveillent un vieil ours. Pour l’amadouer, ils lui racontent la fameuse invasion des ours en Sicile. Sofia (Ilse Salas) mène une vie de grande bourgeoise. Les confortables revenus de son mari Fernando l’ont tenue à l’abri du besoin. Thé entre amies, parties de tennis, shopping dans les meilleures boutiques, son quotidien est oisif.

Sofia (Ilse Salas) mène une vie de grande bourgeoise. Les confortables revenus de son mari Fernando l’ont tenue à l’abri du besoin. Thé entre amies, parties de tennis, shopping dans les meilleures boutiques, son quotidien est oisif. Shaun le mouton vit paisiblement avec ses congénères dans la ferme de Mossy Bottom. Les tours facétieux qu’il joue à Bitzer, le chien de berger, égaient un quotidien sans histoires.

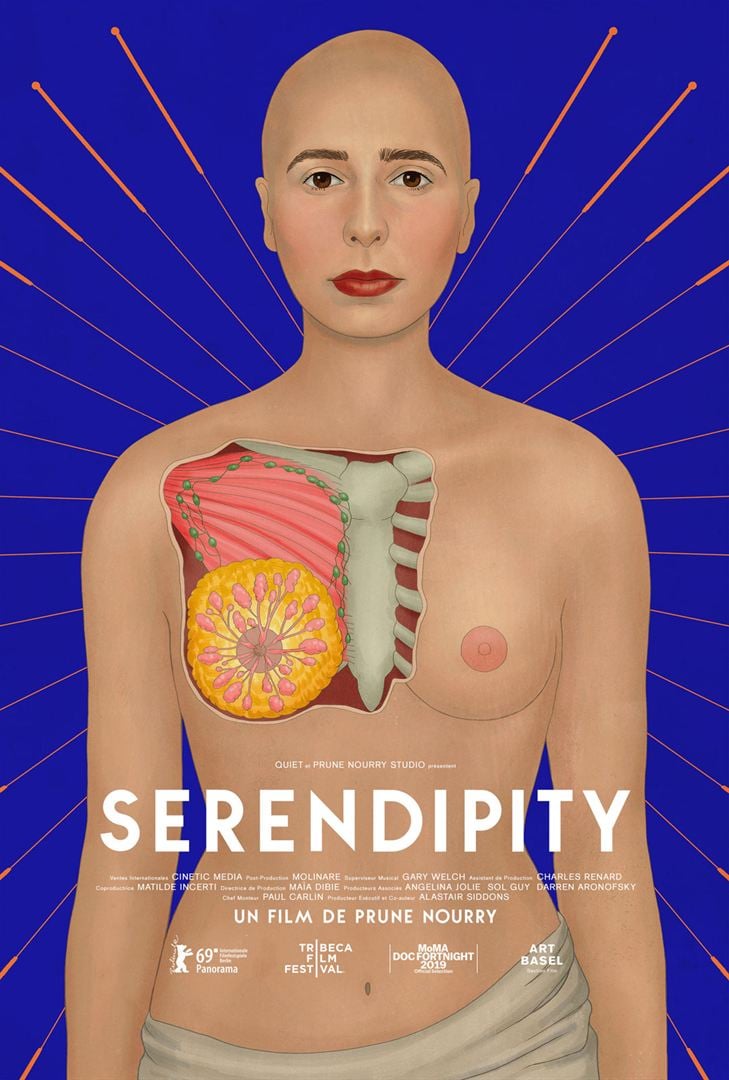

Shaun le mouton vit paisiblement avec ses congénères dans la ferme de Mossy Bottom. Les tours facétieux qu’il joue à Bitzer, le chien de berger, égaient un quotidien sans histoires. La plasticienne Prune Nourry, Française établie à New York où elle a commencé à se faire un nom dans le monde de l’art contemporain, a trente ans à peine quand on lui diagnostique un cancer du sein.

La plasticienne Prune Nourry, Française établie à New York où elle a commencé à se faire un nom dans le monde de l’art contemporain, a trente ans à peine quand on lui diagnostique un cancer du sein. Jean-Pierre Thorn est un vieux militant gauchiste et ne s’en cache pas. Il a filmé en mai 68 Oser lutter, Oser vaincre dans l’usine Renault de Flins occupée. Puis il a travaillé dix ans comme OS chez Alsthom à Saint-Ouen avant de revenir à la réalisation et filmer ses camarades en grève dans Le Dos au mur.

Jean-Pierre Thorn est un vieux militant gauchiste et ne s’en cache pas. Il a filmé en mai 68 Oser lutter, Oser vaincre dans l’usine Renault de Flins occupée. Puis il a travaillé dix ans comme OS chez Alsthom à Saint-Ouen avant de revenir à la réalisation et filmer ses camarades en grève dans Le Dos au mur. Ricky et Abby vivent à Newcastle dans un logement dont ils n’ont pas les moyens de devenir propriétaires. Ils ont deux enfants. Si leur fille est encore jeune, leur garçon , en pleine crise d’adolescence, leur donne bien du souci. Working poors, Ricky et Abby travaillent du matin au soir. Abby est aide à domicile. Ricky, après avoir enchaîné les petits emplois, veut se mettre à son compte. Il décide de vendre la voiture d’Abby, d’acheter un camion à crédit et de travailler pour une société de livraison.

Ricky et Abby vivent à Newcastle dans un logement dont ils n’ont pas les moyens de devenir propriétaires. Ils ont deux enfants. Si leur fille est encore jeune, leur garçon , en pleine crise d’adolescence, leur donne bien du souci. Working poors, Ricky et Abby travaillent du matin au soir. Abby est aide à domicile. Ricky, après avoir enchaîné les petits emplois, veut se mettre à son compte. Il décide de vendre la voiture d’Abby, d’acheter un camion à crédit et de travailler pour une société de livraison. La Voix des justes est une association qui accueille des enfants et des adolescents autistes, des « cas complexes » que les autres institutions ne peuvent plus ou ne veulent plus prendre en charge. L’Escale forme des jeunes défavorisés à encadrer ces autistes.

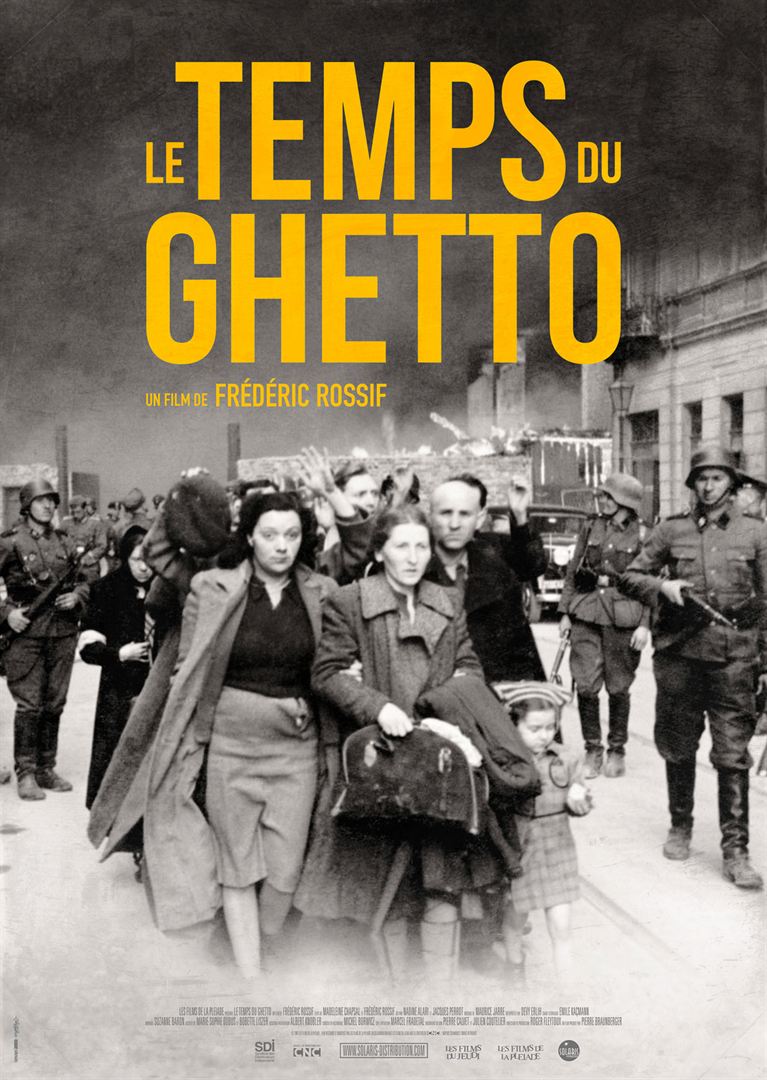

La Voix des justes est une association qui accueille des enfants et des adolescents autistes, des « cas complexes » que les autres institutions ne peuvent plus ou ne veulent plus prendre en charge. L’Escale forme des jeunes défavorisés à encadrer ces autistes. Le Temps du ghetto documente l’histoire du ghetto de Varsovie, de sa création en 1940, dans la Pologne occupée par les Nazis, à sa destruction en mai 1943.

Le Temps du ghetto documente l’histoire du ghetto de Varsovie, de sa création en 1940, dans la Pologne occupée par les Nazis, à sa destruction en mai 1943.