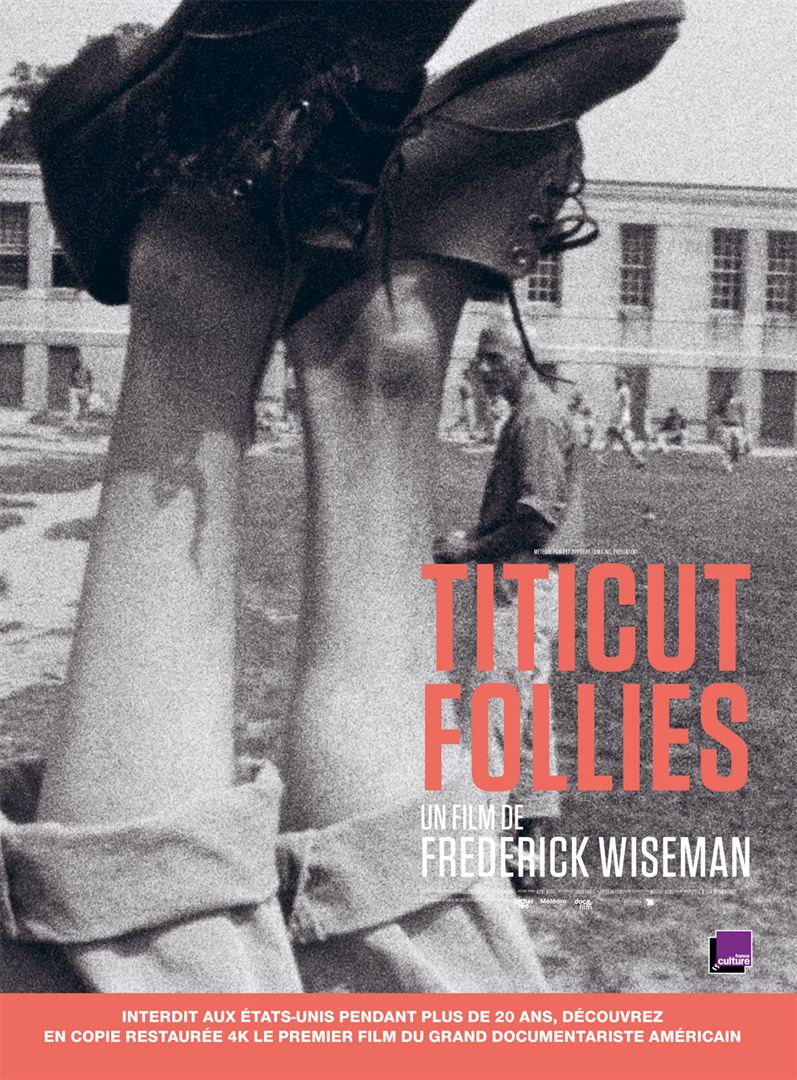

Frederick Wiseman tourne en 1967 son tout premier documentaire, dans un noir et blanc granuleux, avec un son inaudible, dans le service psychiatrique d’un hôpital militaire. Il n’est pas encore le « pape du documentaire » mondialement reconnu, consacré en 2017 par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Mais, déjà, il a posé les règles dont il ne s’éloignera guère et auquel le documentaire contemporain a l’obligation de se conformer : montrer plus que démontrer en filmant sans commentaire, sans voix off, sans sous-titres.

Frederick Wiseman tourne en 1967 son tout premier documentaire, dans un noir et blanc granuleux, avec un son inaudible, dans le service psychiatrique d’un hôpital militaire. Il n’est pas encore le « pape du documentaire » mondialement reconnu, consacré en 2017 par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Mais, déjà, il a posé les règles dont il ne s’éloignera guère et auquel le documentaire contemporain a l’obligation de se conformer : montrer plus que démontrer en filmant sans commentaire, sans voix off, sans sous-titres.

Pour ces raisons, Titicut Follies impressionne par sa modernité. C’est un documentaire marquant de l’histoire du documentaire. Mais c’est aussi un documentaire inscrit dans son époque : un temps où les Noirs étaient minoritaires dans les établissements pénitentiaires, un temps où les gardiens et même les médecins avaient la clope vissés au bec, un temps où la guerre du Vietnam constituait l’arrière-plan politique de la vie en prison.

Mais, au-delà de ces considérations historiographiques, Titicut Follies impressionne voire traumatise par le portrait sans concession qu’il fait de la vie en prison. On est loin de l’artificialité des séries américaines (Prison Break, Orange Is the New Black) qui donnent au spectateur une fallacieuse impression de familiarité. Wiseman filme des prisons sales, bruyantes, incroyablement dures aux hommes.

Au vu de ce portrait à charge de l’institution pénitentiaire, on se demande comment Wiseman a pu obtenir l’autorisation de filmer. D’ailleurs, on n’est qu’à moitié surpris par le jugement rendu par la Cour du Massachusetts qui en a interdit la diffusion (Wiseman s’était pourvu devant la Cour suprême mais sa requête n’a pas été examinée) non pas pour maintenir le secret sur les pratiques répréhensibles des services pénitentiaires mais par respect pour la vie privée des patients livrés nus à l’œil inquisiteur d’une caméra.

Car Wiseman filme les patients de la prison de Bridgewater dans leur traumatisante nudité. Il montre un fou qui déblatère sans queue ni tête, un autre qui est intubé pour être nourri de force, un troisième (le même ?) dont on fait la toilette mortuaire avant de sceller son cercueil, un autre encore qui essaie vainement de convaincre une commission de révision qu’il est sain d’esprit et n’a pas sa place ici. Les images sont crues, brutales. Sans doute cette vérité sert-elle à nourrir un procès. Le procès d’une psychiatrie d’un autre âge – comme Vol au-dessus d’un nid de coucou allait la dépeindre huit ans plus tard. Soigner et punir pour paraphraser Foucault – dont les travaux sur le bio-pouvoir sont contemporains. Mais ces images sont aussi celles d’humains souffrants qu’on en peut regarder sans souffrir à son tour.