Bamako. 1962. Le Mali vient d’accéder à l’indépendance et d’instaurer le socialisme pour tourner la page de la colonisation. Mais le nouveau régime se heurte à bien des obstacles.

Bamako. 1962. Le Mali vient d’accéder à l’indépendance et d’instaurer le socialisme pour tourner la page de la colonisation. Mais le nouveau régime se heurte à bien des obstacles.

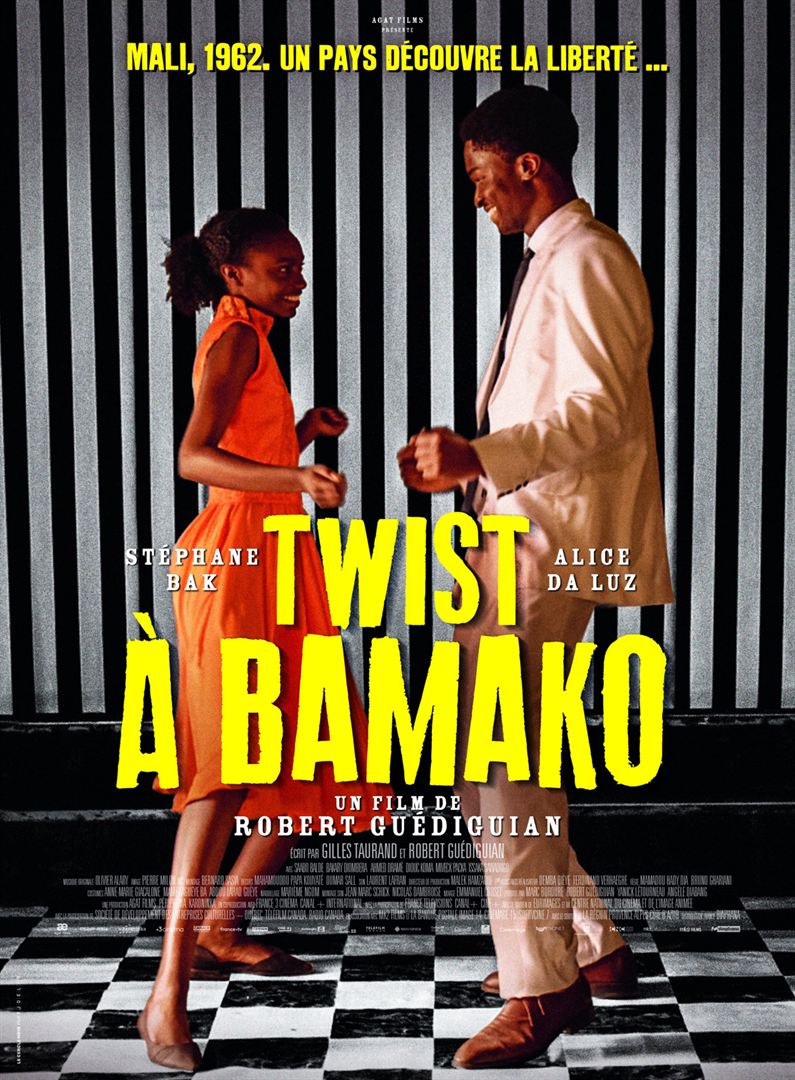

Samba (Stéphane Bak) est le fils d’un riche commerçant de textile qui renâcle contre le contrôle des prix et l’instauration d’un Code du travail garantissant aux employés qu’il exploite des conditions décentes d’emploi. Ardent militant socialiste, protégé par le ministre de la Jeunesse en personne, Samba mène avec deux de ses camarades des actions de propagande dans les provinces. C’est là qu’il rencontre Lara (Alicia Da Luz) qui a été mariée de force au petit-fils alcoolique d’un chef de village hostile aux idées du nouveau régime. Avec la complicité de Samba, Lara s’enfuie à Bamako. Entre les deux jeunes gens, qui fréquentent les clubs de la capitale, une idylle se noue.

Robert Guédiguian nous a habitués à filmer à Marseille, sa ville, depuis bientôt quarante ans, avec une réussite jamais démentie, la même troupe d’acteurs : Ariane Ascaride Jean-Pierre Darroussin, Jean-Pierre Meylan, Jacques Boudet… De temps en temps, il s’autorise quelques échappées loin de la cité phocéenne : dans l’Arménie de ses racines (Le Voyage en Arménie), à Paris pendant la Résistance (L’Armée du crime). Juste avant l’épidémie du Covid, qui interrompit le tournage en plein milieu,, il était parti au Sénégal y reconstituer à grands frais le Mali des 60ies, juste après l’indépendance. Qui y a voyagé ou vécu reconnaîtra peut-être le centre de Thiès (où mon père servit en 1951-1952), les berges du fleuve Sénégal à Podor (où ma sœur aînée naquit en septembre 1951) et le pont Faidherbe de Saint-Louis…. Mais arrêtons d’égrener les souvenirs familiaux pour saluer la qualité de cette reconstitution (inspirée des photographies de Malick Sidibé que Guédiguian découvrit – comme moi – à la Fondation Cartier en 2017), les décors, les costumes et la musique.

Twist à Bamako souffre à mes yeux de deux défauts majeurs.

Le premier, comme souvent dans les films de Guédiguian, est son didactisme un peu guindé. Ce reproche mérite des explications. Le cinéma de Guédiguian a d’immenses qualités : son naturalisme, sa sensibilité, son humanisme, l’émotion qu’il sait faire naître (Les Neiges du Kilimandjaro compte parmi les films les plus émouvants que j’aie vus) ; mais il manque à mes yeux de second degré, de légèreté, d’ironie sur lui-même. Pour le dire méchamment, Guédiguian, bien qu’il sache être drôle, se prend au sérieux. Et cela se voit parfois. Cela éclate dans les « grandes » scènes du film, celles où Samba débarque dans une réunion de commissaires politiques, où il va chercher son père en prison, où il échange avec le ministre de la Jeunesse. Jusqu’à la scène finale censée nous arracher des sanglots, mais trop prévisible, trop artificielle pour nous surprendre et nous toucher.

Second défaut plus substantiel : le choix de ce sujet. Militant toujours aussi engagé, Robert Guédiguian dit avoir voulu filmer un « moment communiste » : « Nous voulions raconter une belle et tragique histoire d’amour pour incarner ce que j’appelle ce « moment communiste », de construction, de fête révolutionnaire où les possibles se heurtent à la contre révolution mais aussi à la tradition et aux coutumes ancestrales ». Or, Guédiguian choisit de montrer non pas le printemps de ce socialisme en construction mais au contraire son automne, le moment où il se fracasse contre ses contradictions (l’interdiction du twist et des clubs) et ses résistances (les intérêts mercantiles des grands commerçants, le conservatisme des religieux). Son film prend une teinte crépusculaire et est cohérent avec sa conclusion dramatique. C’est un choix. Mais c’est un choix en contradiction avec la tonalité optimiste promise par le titre du film et par son affiche, le choix de filmer non pas la révolution en marche, mais ses lendemains qui déchantent.