À l’occasion des cinquante ans de la mort de Marcel Pagnol (1895-1974) est donnée une rétrospective de ses films en version restaurée. C’est l’occasion de les voir ou de les revoir en salles et de ranimer le souvenir lointain que leur diffusion à la télévision avait fait naître.

À l’occasion des cinquante ans de la mort de Marcel Pagnol (1895-1974) est donnée une rétrospective de ses films en version restaurée. C’est l’occasion de les voir ou de les revoir en salles et de ranimer le souvenir lointain que leur diffusion à la télévision avait fait naître.

Tout gamin, parce que mes parents m’avaient offert La Gloire de mon père et que j’en avais aimé la lecture, je me suis mis à acheter compulsivement et à lire toute l’oeuvre de Pagnol, jusqu’à ses titres les moins connus et les plus dispensables : Les Marchands de gloire, Jazz, Judas, Fabien…. Je l’ai encore, sur une étagère de ma bibliothèque, dans de vieilles éditions de poche jaunies d’une collection Presses Pocket aujourd’hui disparue.

Je crois avoir vu certains de ses films enfant à la télévision. Je me souviens nettement de la trilogie marseillaise (Marius, Fanny, César) et de sa célèbre partie de cartes, de La Femme du boulanger et de la non moins célèbre tirade de Raimu (« Ah ! la revoilà la Pomponette ! »). N’étant plus très sûr d’avoir vu les six autres films de cette rétrospective (Jofroi, Angèle, Regain, Le Schpountz, La Fille du puisatier, Topaze), j’ai profité de la pause estivale, et de la climatisation en surrégime de la salle 1 du Champo, pour les enquiller – et m’y enrhumer ce qui est un comble en cette saison. Sacré gageure, chaque film durant plus de deux heures, à l’exception de Jofroi, un moyen métrage de cinquante-deux minutes à peine, aux airs de nouvelle.

J’y ai retrouvé, telle une madeleine de Proust, une langue. L’accent méridional auquel Pagnol a donné ses lettres de noblesse. Mais aussi un français incroyablement châtié qui, loin d’être dialectal ou vulgaire, frise la préciosité. Et des punchlines, comme on dit aujourd’hui, qui font mouche (« Tu n’es pas un bon à rien ; tu es un mauvais en tout ! »). Car la langue est le moteur de ce théâtre filmé. C’est par elle que l’action progresse.

Le cinéma de Pagnol, c’est aussi une troupe d’acteurs inoubliables. Raimu et Fernandel viennent en tête. Ils font tellement partie de notre imaginaire collectif qu’on a oublié de les regarder pour ce qu’ils sont : des acteurs à la présence magnétique. La scène où Fernandel récite sur tous les tons « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » dans Le Schpountz est mythique. Il suffit qu’ils entrent en scène pour aimanter le regard. Mais ils ne sont pas seuls. Les entourent une bande de comédiens que Pagnol a su fidéliser et avec lesquels on se plaît à imaginer de film en film les joyeuses retrouvailles : Charpin (le Panisse de la Trilogie), Blavette, Poupon, Maupi, Delmont… sans oublier les actrices qu’il a fait jouer – après les avoir mises dans son lit ou avant de les y mettre – Orane Demazis, Josette Day, Jacqueline Pagnol…

L’oeuvre de Pagnol, d’une grande cohérence, a-t-elle pour autant bien vieilli ? Elle prête doublement le flanc à la critique.

D’une part, volontiers maurrassienne sinon pétainiste, elle fait l’éloge de la terre – qui, on le sait, ne ment pas, elle. La ruralité, ses vraies valeurs, le dur labeur nécessaire à son travail nourricier sont constamment opposés à la ville et à ses artifices.

D’autre part, le cinéma de Pagnol est patriarcal. L’homme y est le chef de famille derrière lequel la femme doit se taire et s’effacer – même si ce machisme est parfois tourné en dérision. La « fille perdue », prompte à céder aux manoeuvres séductrices du premier bellâtre venu qui l’engrossera avant de la mettre sur le trottoir, ternissant à jamais son honneur, est une figure récurrente dans l’oeuvre de Pagnol. On la trouve sous différentes variantes dans Fanny, dans Angèle et dans La Femme du puisatier.

Il est étonnant que les wokes ne se soient pas encore emparés de ces arguments et n’aient pas décoché à Marcel Pagnol quelques flèches anachroniques.

La bande-annonce

Dans un monde où les zombies se multiplient mais ne constituent aucune menace pour les humains, une geek, ex-employée de Coleman, la multinationale chargée du contrôle des zombies, son frère et leur meilleur ami, vivotent grâce au trafic de corps. Mais quand leur grand-mère est kidnappée par deux employés de Coleman, dont le nouveau responsable fourbit un plan diabolique, ces trois sympathiques bras-cassés doivent faire preuve d’imagination pour rassembler la rançon exigée.

Dans un monde où les zombies se multiplient mais ne constituent aucune menace pour les humains, une geek, ex-employée de Coleman, la multinationale chargée du contrôle des zombies, son frère et leur meilleur ami, vivotent grâce au trafic de corps. Mais quand leur grand-mère est kidnappée par deux employés de Coleman, dont le nouveau responsable fourbit un plan diabolique, ces trois sympathiques bras-cassés doivent faire preuve d’imagination pour rassembler la rançon exigée.

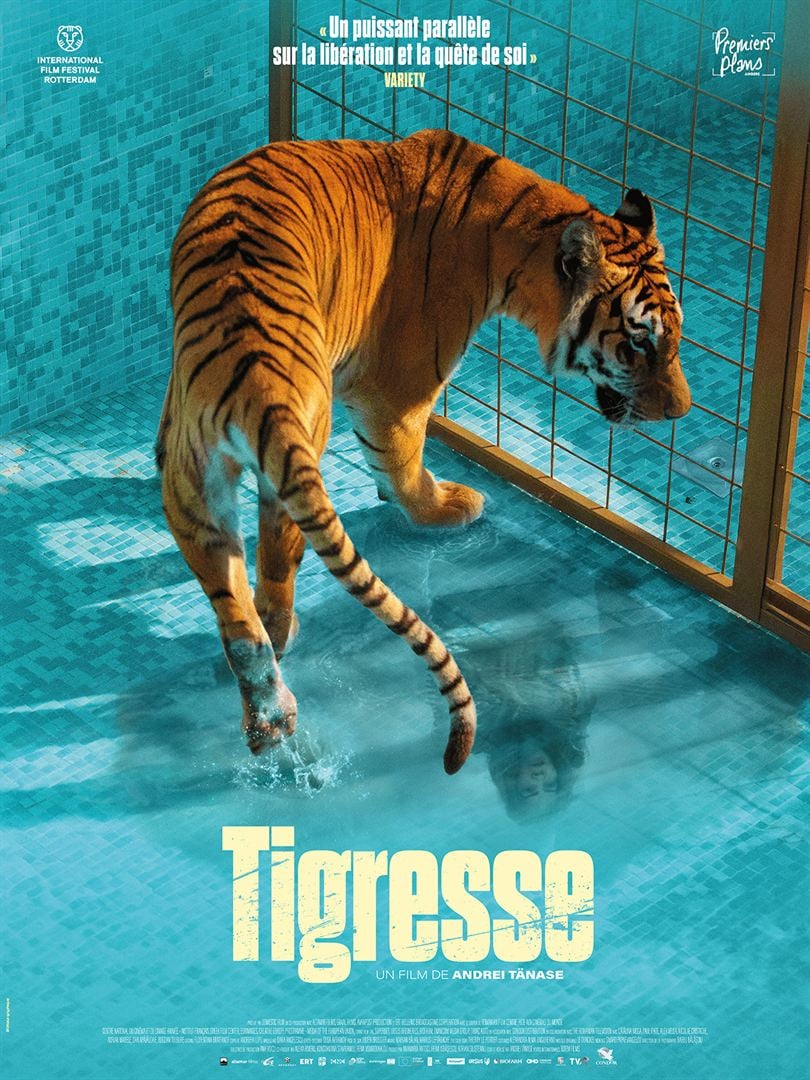

Vera est vétérinaire dans une petite ville des Carpates. Elle vient de perdre son fils à la naissance et ferraille avec le clergé orthodoxe pour lui donner une sépulture chrétienne. Elle découvre que son mari la trompe avec une jeune lycéenne. Enfin, son zoo a récupéré une tigresse dont Vera, troublée par les drames qui viennent de s’abattre sur elle, laisse par inadvertance ouverte la porte de sa cage.

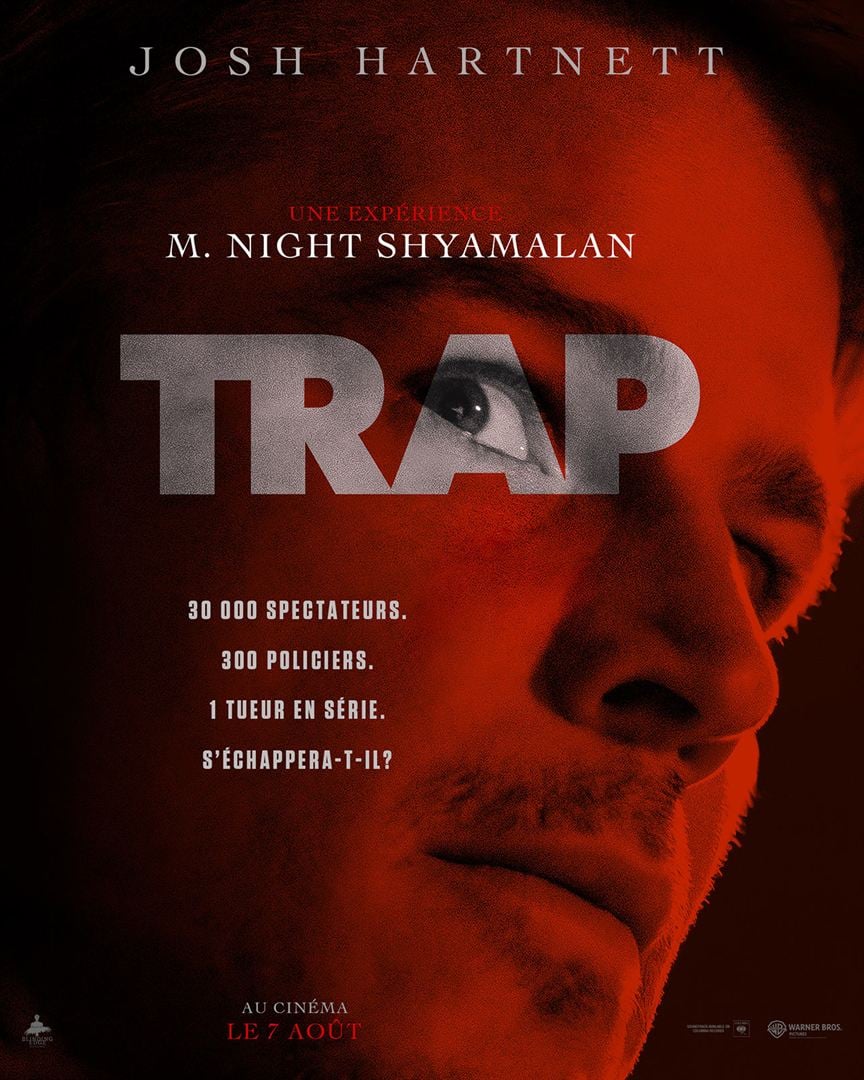

Vera est vétérinaire dans une petite ville des Carpates. Elle vient de perdre son fils à la naissance et ferraille avec le clergé orthodoxe pour lui donner une sépulture chrétienne. Elle découvre que son mari la trompe avec une jeune lycéenne. Enfin, son zoo a récupéré une tigresse dont Vera, troublée par les drames qui viennent de s’abattre sur elle, laisse par inadvertance ouverte la porte de sa cage. Pour la féliciter de ses bons résultats scolaires, Cooper (Josh Hartnett), un honnête père de famille de la banlieue de Philadelphie, offre à sa fille deux billets pour le méga-concert de sa star préférée Lady Raven et, le jour venu, l’y accompagne. Il y comprend bientôt que la police, informée de la présence parmi les spectateurs d’un dangereux tueur en série, a déployé un impressionnant dispositif de sécurité pour l’y piéger.

Pour la féliciter de ses bons résultats scolaires, Cooper (Josh Hartnett), un honnête père de famille de la banlieue de Philadelphie, offre à sa fille deux billets pour le méga-concert de sa star préférée Lady Raven et, le jour venu, l’y accompagne. Il y comprend bientôt que la police, informée de la présence parmi les spectateurs d’un dangereux tueur en série, a déployé un impressionnant dispositif de sécurité pour l’y piéger. Daphna est inspectrice de police. Elle vient d’être mutée à Afoula, une petite ville de province, loin de Tel Aviv et s’y morfond. Elle s’émeut de la disparition d’Orly, une ancienne reine de beauté, veuve d’un soldat tombé au front, et suspecte un crime sur fond d’adultère.

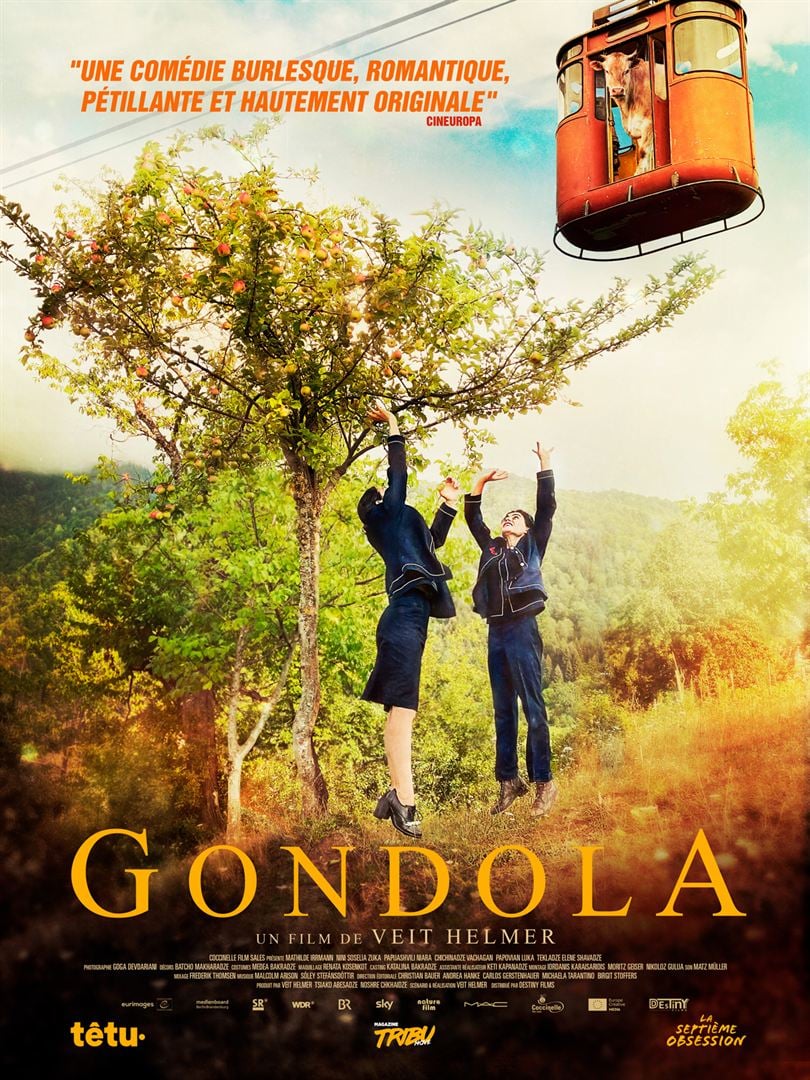

Daphna est inspectrice de police. Elle vient d’être mutée à Afoula, une petite ville de province, loin de Tel Aviv et s’y morfond. Elle s’émeut de la disparition d’Orly, une ancienne reine de beauté, veuve d’un soldat tombé au front, et suspecte un crime sur fond d’adultère. Dans des montagnes reculées de Géorgie, un téléphérique hors d’âge traverse la vallée pour relier deux villages isolés. Lorsque son conducteur trépasse, une jeune femme est embauchée pour le remplacer par le superviseur autoritaire et libidineux. Elle fait la rencontre de l’autre cabinière qu’elle croisera désormais en plein ciel à chaque rotation. Entre les deux femmes qui partagent la même créativité et le même humour, l’attirance est immédiate.

Dans des montagnes reculées de Géorgie, un téléphérique hors d’âge traverse la vallée pour relier deux villages isolés. Lorsque son conducteur trépasse, une jeune femme est embauchée pour le remplacer par le superviseur autoritaire et libidineux. Elle fait la rencontre de l’autre cabinière qu’elle croisera désormais en plein ciel à chaque rotation. Entre les deux femmes qui partagent la même créativité et le même humour, l’attirance est immédiate. Blake (Arieh Worthalter), un riche réalisateur, invite son vieil ami Albert (Paul Ahmarani) à passer quelques jours dans un chalet qu’il possède au cœur de la forêt québécoise. Albert fut longtemps le scénariste des films de Blake avant que les deux hommes prennent des chemins différents. Albert est accompagné de sa fille, Aliocha et de son fils, Max, et du meilleur ami de celui-ci, Jeff, qui se consume d’amour pour Aliocha.

Blake (Arieh Worthalter), un riche réalisateur, invite son vieil ami Albert (Paul Ahmarani) à passer quelques jours dans un chalet qu’il possède au cœur de la forêt québécoise. Albert fut longtemps le scénariste des films de Blake avant que les deux hommes prennent des chemins différents. Albert est accompagné de sa fille, Aliocha et de son fils, Max, et du meilleur ami de celui-ci, Jeff, qui se consume d’amour pour Aliocha. Vera (Lola Duenas) est sténotypiste à Madrid. Vingt ans plus tôt, son fils lui a été arraché à la naissance. Elle a décidé de le retrouver par tous les moyens.

Vera (Lola Duenas) est sténotypiste à Madrid. Vingt ans plus tôt, son fils lui a été arraché à la naissance. Elle a décidé de le retrouver par tous les moyens. À l’occasion des cinquante ans de la mort de Marcel Pagnol (1895-1974) est donnée une rétrospective de ses films en version restaurée. C’est l’occasion de les voir ou de les revoir en salles et de ranimer le souvenir lointain que leur diffusion à la télévision avait fait naître.

À l’occasion des cinquante ans de la mort de Marcel Pagnol (1895-1974) est donnée une rétrospective de ses films en version restaurée. C’est l’occasion de les voir ou de les revoir en salles et de ranimer le souvenir lointain que leur diffusion à la télévision avait fait naître. Ebba a dix-huit ans à peine. La jeune femme solitaire et mythomane vient de quitter sa mère et sa sœur pour prendre son autonomie. Premier boulot pour une société d’entretien sur le port d’Oslo, première voiture, premier appartement dans le sous-sol d’une grande demeure d’un quartier huppé, dont les propriétaires lui confient les clés pendant leurs vacances. Quand, une nuit, son chemin croise celui d’un Bulgare, blessé et amnésique, elle le ramène chez elle en lui faisant croire qu’elle est sa petite amie.

Ebba a dix-huit ans à peine. La jeune femme solitaire et mythomane vient de quitter sa mère et sa sœur pour prendre son autonomie. Premier boulot pour une société d’entretien sur le port d’Oslo, première voiture, premier appartement dans le sous-sol d’une grande demeure d’un quartier huppé, dont les propriétaires lui confient les clés pendant leurs vacances. Quand, une nuit, son chemin croise celui d’un Bulgare, blessé et amnésique, elle le ramène chez elle en lui faisant croire qu’elle est sa petite amie. En 1918, au Texas, Pearl est une jeune fille en fleurs dont le mari parti à la guerre ne donne plus de nouvelles. Pearl étouffe à la ferme entre une mère tyrannique et un père paralysé par une attaque cérébrale. Une audition se tient dans quelques jours où elle compte concourir qui lui permettrait de réaliser son rêve : monter sur scène, quitter cette bourgade et devenir enfin une star.

En 1918, au Texas, Pearl est une jeune fille en fleurs dont le mari parti à la guerre ne donne plus de nouvelles. Pearl étouffe à la ferme entre une mère tyrannique et un père paralysé par une attaque cérébrale. Une audition se tient dans quelques jours où elle compte concourir qui lui permettrait de réaliser son rêve : monter sur scène, quitter cette bourgade et devenir enfin une star.