Narvel Roth (Joel Edgerton) veille jalousement sur le domaine de la riche Mrs Haverhill (Sigourney Weaver). Son passé enfoui refait surface quand la douairière lui demande de prendre sous sa coupe sa petite-nièce.

Narvel Roth (Joel Edgerton) veille jalousement sur le domaine de la riche Mrs Haverhill (Sigourney Weaver). Son passé enfoui refait surface quand la douairière lui demande de prendre sous sa coupe sa petite-nièce.

Paul Schrader écrivit le scénario de Taxi Driver il y a près de cinquante ans et réalisa plus d’une vingtaine de films. Les trois derniers – Sur le chemin de la rédemption, que je n’ai pas vu, The Card Counter et ce Master Gardener – ont pour héros un lointain cousin de Travis Bickle, ce conducteur de taxi névrotique immortalisé par Robert De Niro.

Comme on l’apprendra vite, le personnage tout en muscles interprété par le taiseux Joel Edgerton est en quête d’une rédemption impossible pour les crimes qu’il a commis, des années plus tôt, alors qu’il était le membre fanatisé d’un groupuscule néonazi. Son corps en porte encore la trace, couvert d’impressionnants tatouages. Mathieu Macheret dans Le Monde le décrit mieux que je ne saurais le faire : « un personnage volontairement absorbé par une routine afin d’étouffer la brûlure encore vive d’un passé maudit qui reflue par bribes ».

Ce personnage est fascinant. Et le duo qu’il forme avec la veuve (mais Mrs Haverhill a-t-elle jamais été mariée ?) qui l’emploie et à laquelle il est dévoué corps (!) et âme, est plus fascinant encore.

Le problème de Master Gardener est qu’il ne peut pas se borner à présenter ce duo, comme le fait sa première demi-heure, qui constitue sa partie la plus intéressante. Il lui faut raconter une histoire. Et c’est là que les choses se gâtent avec l’entrée en scène de Maya, cette petite-nièce aux mauvaises fréquentations. Le scénario de Master Gardener s’affadit alors brutalement. Le vénéneux huis clos façon Tennessee Williams vire au thriller sans âme façon Luc Besson.

Hassan est un ex-taulard toujours prêt à se vendre au plus offrant pour effectuer des mauvais coups et en retirer un maigre bénéfice. Son fils Issam a pour l’instant réussi à ne pas suivre la voie de son père, quitte à effectuer les boulots les plus ingrats pour un salaire de misère. Les deux acceptent une tâche qui ne devrait leur demander guère d’efforts : pour le compte de Dib, kidnapper et donner une leçon à l’homme qui, la veille, l’a roué de coups, après un combat de chiens perdu.

Hassan est un ex-taulard toujours prêt à se vendre au plus offrant pour effectuer des mauvais coups et en retirer un maigre bénéfice. Son fils Issam a pour l’instant réussi à ne pas suivre la voie de son père, quitte à effectuer les boulots les plus ingrats pour un salaire de misère. Les deux acceptent une tâche qui ne devrait leur demander guère d’efforts : pour le compte de Dib, kidnapper et donner une leçon à l’homme qui, la veille, l’a roué de coups, après un combat de chiens perdu. Quinze ans après l’avoir quittée dans la précipitation, Khédidja (Aïssatou Diallo Sagna, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour

Quinze ans après l’avoir quittée dans la précipitation, Khédidja (Aïssatou Diallo Sagna, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour  Née en 1989, rejetonne de la classe moyenne moscovite, Marusya est une adolescente dépressive que sauve du suicide la rencontre en 2005 d’un adolescent à peine plus vieux qu’elle et qui partage ses obsessions et ses addictions. Il mourra en 2016, comme nous l’apprend ce documentaire filmé à partir des centaines d’heures de vidéos enregistrées par Marusya pendant toute leur vie commune et même après leur séparation en 2013.

Née en 1989, rejetonne de la classe moyenne moscovite, Marusya est une adolescente dépressive que sauve du suicide la rencontre en 2005 d’un adolescent à peine plus vieux qu’elle et qui partage ses obsessions et ses addictions. Il mourra en 2016, comme nous l’apprend ce documentaire filmé à partir des centaines d’heures de vidéos enregistrées par Marusya pendant toute leur vie commune et même après leur séparation en 2013. Tomas (Franz Rogowski) est un réalisateur allemand qui achève à Paris le tournage de son dernier film. En couple avec Martin (Ben Whishaw), un imprimeur d’art, il a une liaison avec Agathe (Adèle Exarchopoulos), une – bien improbable – enseignante. Va-t-il quitter Martin pour Agathe ou former avec Agathe, qui leur donnera peut-être un enfant, et Martin, un trouple à l’équilibre toujours instable ?

Tomas (Franz Rogowski) est un réalisateur allemand qui achève à Paris le tournage de son dernier film. En couple avec Martin (Ben Whishaw), un imprimeur d’art, il a une liaison avec Agathe (Adèle Exarchopoulos), une – bien improbable – enseignante. Va-t-il quitter Martin pour Agathe ou former avec Agathe, qui leur donnera peut-être un enfant, et Martin, un trouple à l’équilibre toujours instable ? Sur le paquebot transatlantique qui la ramène en Europe, Liza, une femme allemande, accompagnée de son mari américain Walter, croit reconnaître parmi les passagères Marta, détenue à Auschwitz. Cette brutale rencontre l’oblige à confesser à son mari la vérité qu’il ignore : Liza n’était pas détenue à Auschwitz, comme elle le lui avait prétendu, mais surveillante SS.

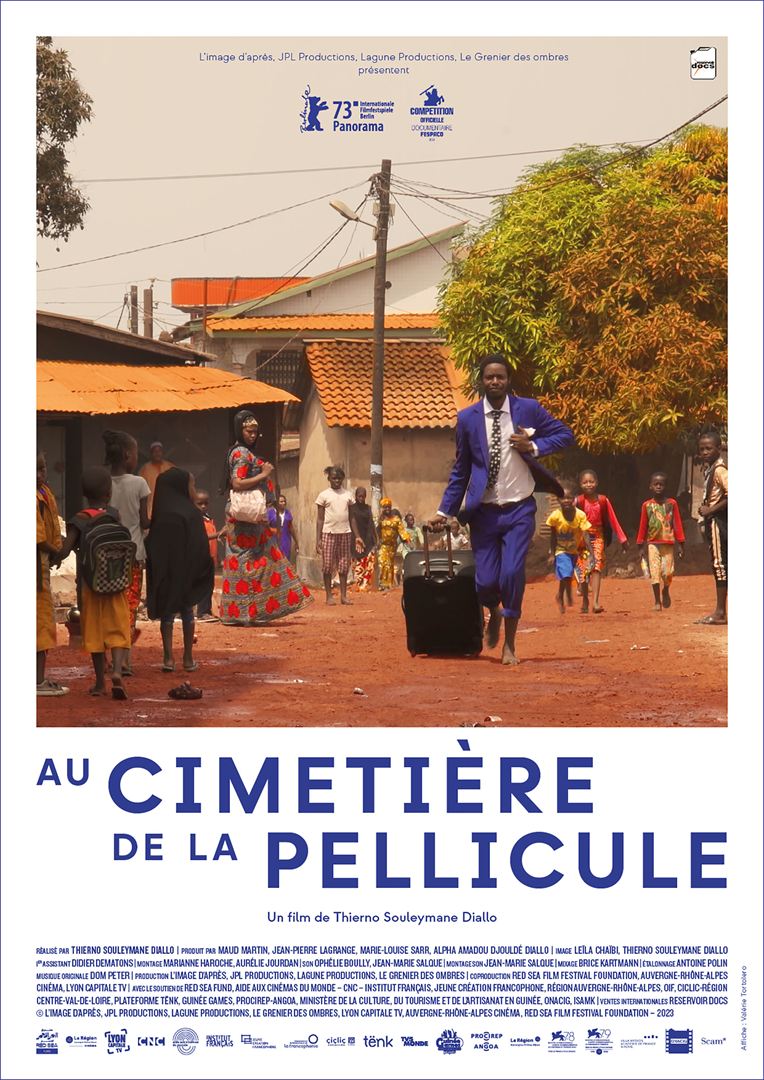

Sur le paquebot transatlantique qui la ramène en Europe, Liza, une femme allemande, accompagnée de son mari américain Walter, croit reconnaître parmi les passagères Marta, détenue à Auschwitz. Cette brutale rencontre l’oblige à confesser à son mari la vérité qu’il ignore : Liza n’était pas détenue à Auschwitz, comme elle le lui avait prétendu, mais surveillante SS. Un jeune cinéaste guinéen, Thierno Souleymane Diallo, part, avec la bénédiction de sa mère, à la recherche d’un film disparu : Mouramani, un court-métrage de vingt-trois minutes, tourné en France en 1953 par Mamadou Touré et qui passe pour être le premier film africain. Sa quête est l’occasion d’un voyage à travers la Guinée, en brousse puis à Conakry, et jusqu’en France. Il y montre que le cinéma guinéen, qui fut jadis prospère, n’est plus qu’un champ de ruines : concurrencées par les cassettes vidéo et les DVD, les salles de cinéma sont désaffectées et, privés de toute subvention publique, les jeunes cinéastes guinéens en sont réduits à se former avec des caméras en papier.

Un jeune cinéaste guinéen, Thierno Souleymane Diallo, part, avec la bénédiction de sa mère, à la recherche d’un film disparu : Mouramani, un court-métrage de vingt-trois minutes, tourné en France en 1953 par Mamadou Touré et qui passe pour être le premier film africain. Sa quête est l’occasion d’un voyage à travers la Guinée, en brousse puis à Conakry, et jusqu’en France. Il y montre que le cinéma guinéen, qui fut jadis prospère, n’est plus qu’un champ de ruines : concurrencées par les cassettes vidéo et les DVD, les salles de cinéma sont désaffectées et, privés de toute subvention publique, les jeunes cinéastes guinéens en sont réduits à se former avec des caméras en papier. La cinquantaine bien entamée, Arnaud Viard a passé le confinement à Paris, avec Cléo et Melvil, ses deux enfants. Il partage leur garde avec leur mère (Romane Bohringer) dont il est depuis peu séparé. Dans le sixième arrondissement désert, il rencontre Marianne, une séduisante pharmacienne.

La cinquantaine bien entamée, Arnaud Viard a passé le confinement à Paris, avec Cléo et Melvil, ses deux enfants. Il partage leur garde avec leur mère (Romane Bohringer) dont il est depuis peu séparé. Dans le sixième arrondissement désert, il rencontre Marianne, une séduisante pharmacienne. Deux documentaristes polonais ont voulu consacrer un film à Roman Polanski. En accord avec lui, ils ont opté pour un format original. Ils l’ont filmé arpentant les rues de Cracovie, la ville où il a passé son enfance. Et ils ne l’ont pas filmé seul, mais en compagnie de Ryszard Horowitz, un ami d’enfance qui est devenu un photographe américain célèbre.

Deux documentaristes polonais ont voulu consacrer un film à Roman Polanski. En accord avec lui, ils ont opté pour un format original. Ils l’ont filmé arpentant les rues de Cracovie, la ville où il a passé son enfance. Et ils ne l’ont pas filmé seul, mais en compagnie de Ryszard Horowitz, un ami d’enfance qui est devenu un photographe américain célèbre. Un soir, dans la ligne 6 bondée du métro parisien, une altercation éclate entre un homme et une femme projetés l’un contre l’autre. Quelques instants plus tard, les voici dans un photomaton le pantalon aux chevilles, sauvagement enlacés.

Un soir, dans la ligne 6 bondée du métro parisien, une altercation éclate entre un homme et une femme projetés l’un contre l’autre. Quelques instants plus tard, les voici dans un photomaton le pantalon aux chevilles, sauvagement enlacés.