Ai Weiwei, le célèbre plasticien chinois, aujourd’hui exilé en Allemagne, est allé filmer les réfugiés partout autour du monde. En Europe d’abord, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique. À partir de mille heures de rush, il a tiré une œuvre fleuve de deux heures vingt.

Ai Weiwei, le célèbre plasticien chinois, aujourd’hui exilé en Allemagne, est allé filmer les réfugiés partout autour du monde. En Europe d’abord, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique. À partir de mille heures de rush, il a tiré une œuvre fleuve de deux heures vingt.

Le sujet est poignant. Il est d’une brûlante actualité. Aujourd’hui le monde compte soixante-cinq millions de réfugiés. Chassés par la guerre, la répression politique, la misère, ils affluent aux frontières de l’Occident qui lui oppose souvent barbelés et xénophobie.

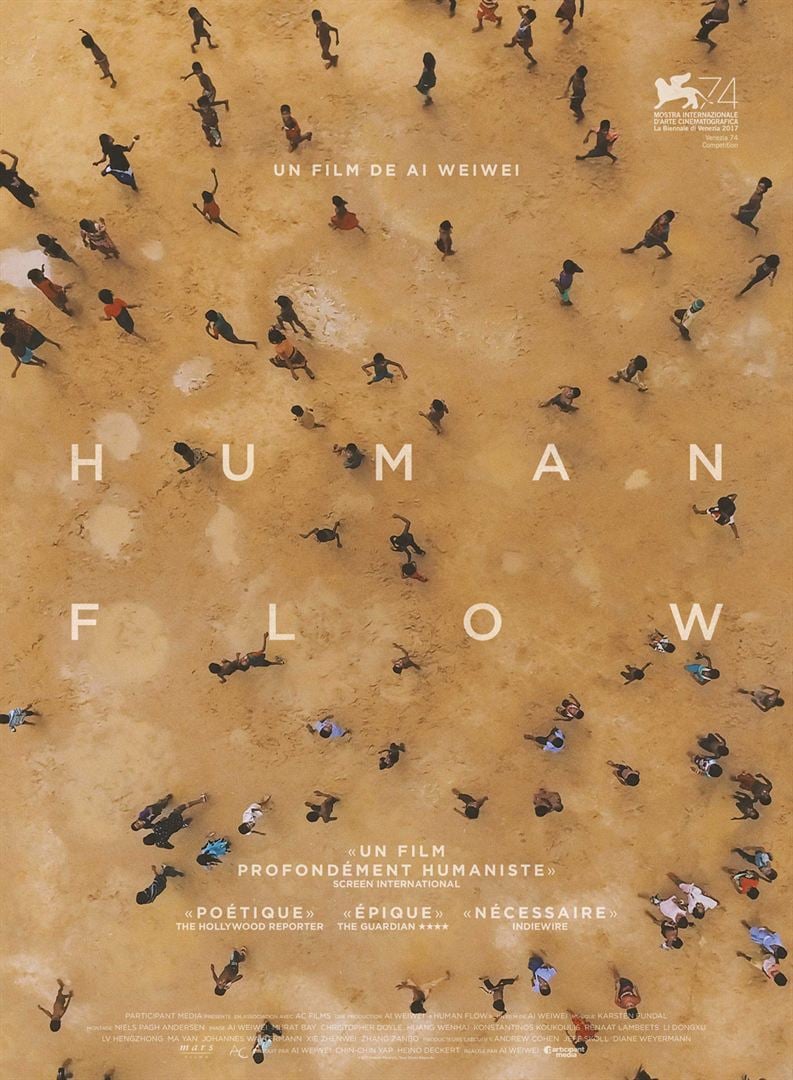

Les images glanées par Ai Weiwei et ses équipes sont impressionnantes. Il réussit tout à la fois à filmer le « macro » (les foules, filmées du ciel, qui se pressent aux frontières de la Grèce ou dans les camps de Jordanie) et le « micro » (un Africain transi de froid qui débarque en Italie, une jeune Kurde qui se morfond d’ennui dans un centre en Allemagne)

Hélas, la démarche de Ai Weiwei n’est pas exempte de défauts.

Le premier est son penchant un peu trop marqué à se mettre en scène dont on comprend mal la valeur ajoutée.

Le deuxième est l’ambiguïté d’une démarche qui hésite entre le documentaire pédagogique – illustré de nombreux sous-titres informatifs – et l’œuvre d’art aux images trop calculées, trop léchées.

Le troisième est le plus grave. C’est le manque de subtilité d’un documentaire qui aurait pu s’en donner les moyens. La question des migrations est complexe. Elle se présente différemment d’une région à l’autre – là où les belles images d’Ai Weiwei montrent un « monde plat ». La situation des Érythréens qui arrivent en Italie n’est pas celle des Syriens qui affluent en Grèce ou des Rohingyas chassés de Thaïlande.

À trop vouloir esthétiser la détresse des réfugiés, Ai Weiwei échoue à la rendre humaine. À vouloir à tout prix parler à notre cœur, il oublie que le spectateur a un cerveau.