Après le départ de sa famille en vacances en Bretagne, Henri Plantin (Charles Aznavour), un modeste employé à la Samaritaine, reste seul à Paris au mois d’août, avec pour seule compagnie quelques voisins, habitués du troquet du coin. Il rencontre à la sortie de son travail, sur le quai de la Mégisserie, Patricia Seagrave (Susan Hampshire) une Anglaise venue à Paris poser pour des photos de mode. Entre les deux cœurs solitaires, une brève idylle se noue.

Après le départ de sa famille en vacances en Bretagne, Henri Plantin (Charles Aznavour), un modeste employé à la Samaritaine, reste seul à Paris au mois d’août, avec pour seule compagnie quelques voisins, habitués du troquet du coin. Il rencontre à la sortie de son travail, sur le quai de la Mégisserie, Patricia Seagrave (Susan Hampshire) une Anglaise venue à Paris poser pour des photos de mode. Entre les deux cœurs solitaires, une brève idylle se noue.

Paris au mois d’août affichait complet à la séance de la Filmothèque du Quartier latin où je suis allé le voir. Il faisait partie d’un cycle « Paris au cinéma » opportunément programmé par ce cinéma minuscule d’art et essai de la rue Champollion qui enregistre, quel que soit le film à l’affiche, des taux d’affluence records.

Sans doute y a-t-il un effet de miroir amusant à aller voir Paris au mois d’août à Paris, au mois d’août. D’autant que ce film se plaît à montrer les rues parisiennes, telles qu’on les connaît bien, mais telles aussi qu’elles ont considérablement changé en soixante ans. Henri et Pat traversent le Pont-Neuf, remontent la rue Dauphine, contournent le jardin du Luxembourg avant d’arriver au Panthéon. Le lendemain, ils vont visiter les Invalides. Pat pose pour un photographe sur le toit du CNIT à La Défense et au pied de la Tour Montparnasse qui est en train de sortir de terre [PS : Il ne s’agirait pas de la Tour Montparnasse dont les travaux ont commencé en 1969 seulement].

Mois vide, août est à Paris le mois des célibataires pour ceux qui y travaillent pendant que leur famille est partie en vacances. Dans les quartiers chauds de l’Afrique coloniale avait cours pendant ce mois-là une expression qui ne laissait pas la moindre ambiguïté : le mois du Blanc. Bon mari, bon père de famille, mais étouffant dans une vie trop étroite pour lui, Henri Plantin ne peut pas ne pas céder au charme et à la pétulance de Pat. C’est un tourbillon qui l’emporte, une nouvelle jeunesse qui s’offre à lui et la promesse d’un nouveau départ.

Revoir Paris en noir et blanc au mois d’août est une joie. Partager avec ces vieux amants leur ivresse est un bonheur. Mais Paris au mois d’août souffre d’un handicap rédhibitoire : Charles Aznavour. Il n’est pas crédible un instant. Bob Lemon l’était un peu plus dans Sept ans de réflexion (1955), un film au scénario très proche. Quant à Marilyn Monroe, inutile de dire que son sex appeal était autrement plus atomique que celui de la bien fade Susan Hampshire

Ramona, la quarantaine, vit dans une petite ville côtière de Galice entre un mari alcoolique et infidèle et une fille bientôt majeure en mal d’émancipation. Pour assurer leur subsistance, elle cumule plusieurs emplois, dans une poissonnerie, dont elle démissionne après que la nouvelle direction a décidé de rogner son salaire, à bord d’un bateau de pêche et auprès d’un veuf taiseux.

Ramona, la quarantaine, vit dans une petite ville côtière de Galice entre un mari alcoolique et infidèle et une fille bientôt majeure en mal d’émancipation. Pour assurer leur subsistance, elle cumule plusieurs emplois, dans une poissonnerie, dont elle démissionne après que la nouvelle direction a décidé de rogner son salaire, à bord d’un bateau de pêche et auprès d’un veuf taiseux.

John McCabe (Warren Beatty) est un joueur de poker nonchalant et solitaire qui décide de se poser dans une petite ville du nord-est des Etats-Unis. Il y emploie quelques filles jusqu’à ce que l’arrivée de l’une d’elles, Constance Miller (Julie Christie), ne l’incite à se développer. Sa réussite suscite la convoitise. Une offre de rachat lui est soumise. Mais suite à un malentendu, elle est rejetée et McCabe doit se préparer à combattre les hommes de main chargés de l’éliminer.

John McCabe (Warren Beatty) est un joueur de poker nonchalant et solitaire qui décide de se poser dans une petite ville du nord-est des Etats-Unis. Il y emploie quelques filles jusqu’à ce que l’arrivée de l’une d’elles, Constance Miller (Julie Christie), ne l’incite à se développer. Sa réussite suscite la convoitise. Une offre de rachat lui est soumise. Mais suite à un malentendu, elle est rejetée et McCabe doit se préparer à combattre les hommes de main chargés de l’éliminer. Malheureuse dans son couple, Watako a un amant. Elle réussit à ménager avec lui quelques parenthèses privilégiées jusqu’à sa mort brutale quasiment sous ses yeux. Le chagrin de Watako est d’autant plus poignant qu’elle est dans l’obligation de l’étouffer.

Malheureuse dans son couple, Watako a un amant. Elle réussit à ménager avec lui quelques parenthèses privilégiées jusqu’à sa mort brutale quasiment sous ses yeux. Le chagrin de Watako est d’autant plus poignant qu’elle est dans l’obligation de l’étouffer. Avec une grande fidélité aux faits historiques, Ludwig raconte le règne tourmenté du roi de Bavière de 1845 à 1886.

Avec une grande fidélité aux faits historiques, Ludwig raconte le règne tourmenté du roi de Bavière de 1845 à 1886. Le sauvage assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016, dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, où il disait la messe, a durablement frappé l’opinion.

Le sauvage assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016, dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, où il disait la messe, a durablement frappé l’opinion. Au XIIème siècle, un meurtre a été commis à la Cour impériale. Une missive de la plus haute importance a été dérobée. L’enquête est confiée à un soldat sans grade qui comprend vite qu’il est le jouet de forces qui le dépassent.

Au XIIème siècle, un meurtre a été commis à la Cour impériale. Une missive de la plus haute importance a été dérobée. L’enquête est confiée à un soldat sans grade qui comprend vite qu’il est le jouet de forces qui le dépassent. Aymeric (Karim Leklou) est un gentil garçon. Après un passage en prison, pour un cambriolage auquel de mauvaises fréquentations l’avaient associé, il tombe amoureux de Florence (Laetitia Dosch) et élève Jim, l’enfant qu’elle a eu avec Christophe, comme si c’était le sien. Les années passent, heureuses, dans une ferme retirée du Haut-Jura. Mais l’usure du couple et le retour de Christophe provoquent la rupture. Florence, Christophe et Jim partent au Canada laissant Aymeric seul et détruit. Il se reconstruira auprès d’Olivia (Sara Giraudeau).

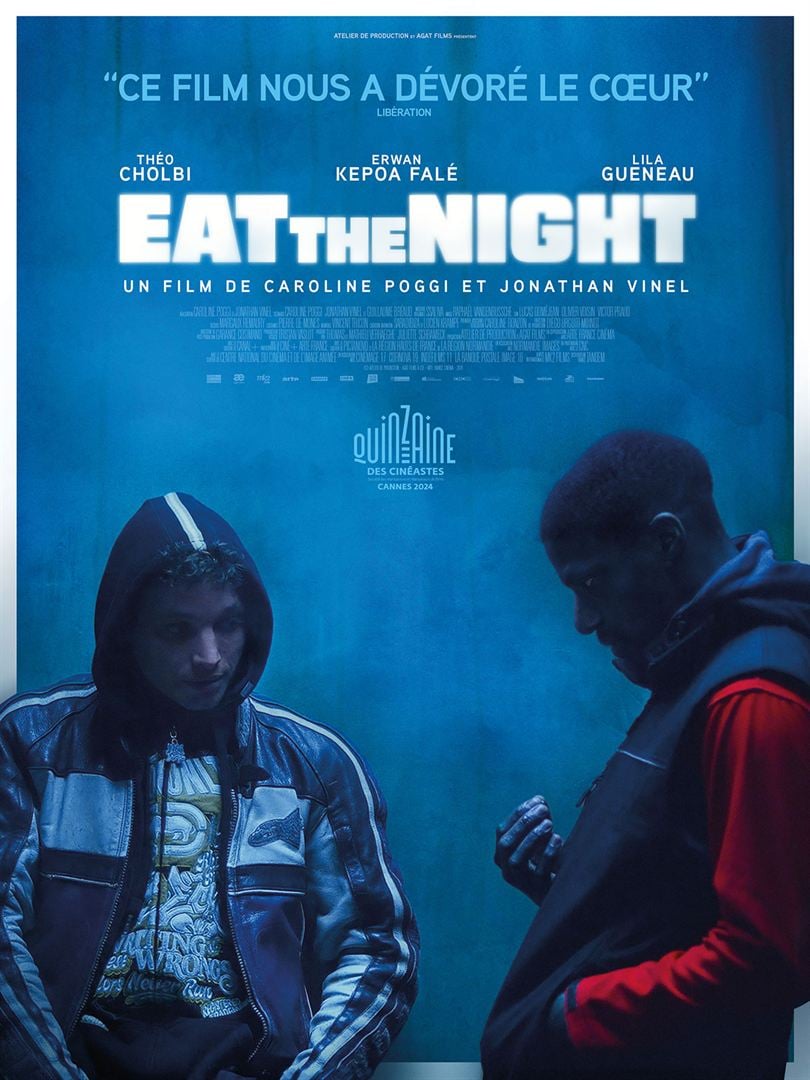

Aymeric (Karim Leklou) est un gentil garçon. Après un passage en prison, pour un cambriolage auquel de mauvaises fréquentations l’avaient associé, il tombe amoureux de Florence (Laetitia Dosch) et élève Jim, l’enfant qu’elle a eu avec Christophe, comme si c’était le sien. Les années passent, heureuses, dans une ferme retirée du Haut-Jura. Mais l’usure du couple et le retour de Christophe provoquent la rupture. Florence, Christophe et Jim partent au Canada laissant Aymeric seul et détruit. Il se reconstruira auprès d’Olivia (Sara Giraudeau). Pablo (Théo Cholbi qui avait déjà promené sa tête de mauvais garçon dans

Pablo (Théo Cholbi qui avait déjà promené sa tête de mauvais garçon dans  Emily (Marine Bohin), la vingtaine, a mis de la distance avec ses deux sœurs et sa mère, Rosalyne (Marisa Berenson), une femme artiste et bohême. Emily reproche à sa mère de ne s’être pas assez consacrée à elles. Atteinte d’un cancer incurable, Rosalyne a annoncé par une video qu’elle a mise en ligne son désir de mettre fin à ses jours. La décision et le procédé révoltent sa fille. Seul un subterfuge la conduit à rejoindre ses sœurs, sa mère et son oncle (Albert Delpy) pour une ultime réunion familiale. En chemin, à Gênes, son chemin croise celui de Gabin (Baptiste Lecaplain).

Emily (Marine Bohin), la vingtaine, a mis de la distance avec ses deux sœurs et sa mère, Rosalyne (Marisa Berenson), une femme artiste et bohême. Emily reproche à sa mère de ne s’être pas assez consacrée à elles. Atteinte d’un cancer incurable, Rosalyne a annoncé par une video qu’elle a mise en ligne son désir de mettre fin à ses jours. La décision et le procédé révoltent sa fille. Seul un subterfuge la conduit à rejoindre ses sœurs, sa mère et son oncle (Albert Delpy) pour une ultime réunion familiale. En chemin, à Gênes, son chemin croise celui de Gabin (Baptiste Lecaplain).