Francesco Galvan est un richissime propriétaire terrien. Encore célibataire quoique dans la force de l’âge, il rencontre à l’office du Jeudi Saint la belle Gloria Milalta. Qu’elle soit déjà fiancée à un ami de longue date de Francesco, le jeune ingénieur Raul Conde, n’empêchera pas Francesco de faire la cour à Gloria et de lui demander sa main.

Francesco Galvan est un richissime propriétaire terrien. Encore célibataire quoique dans la force de l’âge, il rencontre à l’office du Jeudi Saint la belle Gloria Milalta. Qu’elle soit déjà fiancée à un ami de longue date de Francesco, le jeune ingénieur Raul Conde, n’empêchera pas Francesco de faire la cour à Gloria et de lui demander sa main.

Quelques mois plus tard, Raul retrouve par hasard Gloria. Elle est dévastée. Elle raconte comment Francesco, dévoré par une jalousie maladive, a ruiné son mariage.

Luis Bunuel, on le sait, a vécu une quinzaine d’années en exil au Mexique. Il y réalisa quelques uns de ses chefs d’oeuvre : Los Olvidados, La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz, Nazarin… El – sorti en France à l’époque sous le titre Tourments – n’est pas le plus connu. Il vient de ressortir en salles dans une version restaurée.

C’est un film d’un grand classicisme qui n’a ni le génie ni les outrances du reste de la filmographie du surprenant réalisateur espagnol. Il ressemble aux films noirs qui se tournaient à la fin des années 40 à Hollywood. On y retrouve les mêmes personnages si élégants, les mêmes décors luxueux. On y retrouve aussi l’intérêt si vif de Hollywood pour la psychanalyse qui caractérise les films de Lang ou de Hitchcock. Adapté d’un court récit de Mercedes Pinto qui s’était fait expulser de l’Espagne phalangiste pour avoir revendiqué le droit au divorce pour les femmes victimes de maris violents, El constitue une analyse presque clinique d’un cas d’école de paranoïa. D’ailleurs Jacques Lacan l’évoquera dans son séminaire de Sainte-Anne.

On y voit la malheureuse Gloria devenir la victime des lubies de plus en plus délirantes de l’infernal Francesco. Tout nourrit sa paranoïa, du souvenir de Raul, l’ancien fiancé de Gloria, à la rencontre inopinée, durant leur voyage de noces, d’un ancien ami de Gloria. Pour la punir de fautes imaginaires, il menace de la jeter du haut du clocher d’une église (la scène annonce celle qui clôt Vertigo sorti cinq ans plus tard), lui tire dessus avec des balles à blanc. S’imaginant la risée des croyants qui assistent à une messe, Francesco saute à la gorge de l’officiant et manque l’étrangler. Il sera finalement soigné et finira ses jours dans un couvent. Mais l’ultime scène, qui le voit serpenter dangereusement dans le jardin, comme il le faisait jadis en proie à une crise, laisse planer le doute : est-il ou non guéri de sa paranoïa ?

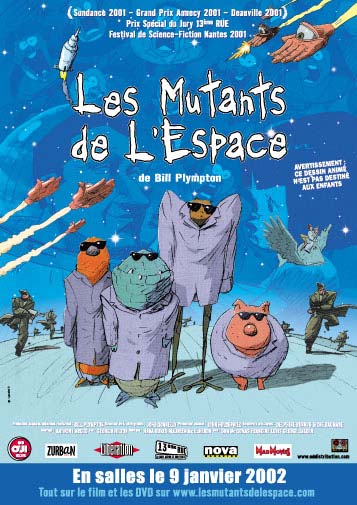

Un astronaute, lâché dans l’espace par un savant fou, en revient vingt ans plus tard. Il n’est pas seul

Un astronaute, lâché dans l’espace par un savant fou, en revient vingt ans plus tard. Il n’est pas seul Sois belle et tais-toi ! est construit à partir de vingt-trois interviews données à Delphine Seyrig par des actrices françaises et américaines en 1976 et 1977. Elles témoignent du sexisme dont elles sont victimes dans leur métier, de l’omnipotence des hommes à tous les postes d’influence (réalisateurs, producteurs, agents…), de la pauvreté et du formatage des rôles « de mère ou de putain » qui leur sont proposés, du jeunisme qui les condamne, passé un certain âge, à l’invisibilité…

Sois belle et tais-toi ! est construit à partir de vingt-trois interviews données à Delphine Seyrig par des actrices françaises et américaines en 1976 et 1977. Elles témoignent du sexisme dont elles sont victimes dans leur métier, de l’omnipotence des hommes à tous les postes d’influence (réalisateurs, producteurs, agents…), de la pauvreté et du formatage des rôles « de mère ou de putain » qui leur sont proposés, du jeunisme qui les condamne, passé un certain âge, à l’invisibilité… Tendres Passions raconte tout au long de leurs vies pleines de vicissitudes l’amour d’une mère et de sa fille. Jeune veuve, Aurora Greenway (Shirley MacLaine) s’est vouée à l’éducation de sa fille unique, Emma (Debra Winger), qui quitte Houston et le nid familial pour se marier et suivre son mari, professeur d’université, dans l’Iowa puis dans le Nebraska. Elle y a trois enfants mais son mariage, fragilisé par les infidélités de son mari puis les siennes, bat vite de l’aile. Aurora en revanche trouve l’amour auprès de son voisin, un astronaute retraité (Jack Nicholson).

Tendres Passions raconte tout au long de leurs vies pleines de vicissitudes l’amour d’une mère et de sa fille. Jeune veuve, Aurora Greenway (Shirley MacLaine) s’est vouée à l’éducation de sa fille unique, Emma (Debra Winger), qui quitte Houston et le nid familial pour se marier et suivre son mari, professeur d’université, dans l’Iowa puis dans le Nebraska. Elle y a trois enfants mais son mariage, fragilisé par les infidélités de son mari puis les siennes, bat vite de l’aile. Aurora en revanche trouve l’amour auprès de son voisin, un astronaute retraité (Jack Nicholson). Le docteur Noah Praetorius (Cary Grant) semble mener une vie réussie. Il enseigne à l’université à des étudiants qui le vénèrent et dirige une clinique en faisant du respect des malades sa priorité. Mais certains de ses confrères le jalousent pour son succès, à commencer par le professeur Ellwell qui a décidé de creuser dans son passé pour le discréditer. Pour toucher le docteur Praetorius, Ellwell va s’en prendre au mystérieux Shunderson qui ne quitte jamais Praetorius d’une semelle.

Le docteur Noah Praetorius (Cary Grant) semble mener une vie réussie. Il enseigne à l’université à des étudiants qui le vénèrent et dirige une clinique en faisant du respect des malades sa priorité. Mais certains de ses confrères le jalousent pour son succès, à commencer par le professeur Ellwell qui a décidé de creuser dans son passé pour le discréditer. Pour toucher le docteur Praetorius, Ellwell va s’en prendre au mystérieux Shunderson qui ne quitte jamais Praetorius d’une semelle. Journaliste brillante, formée à la dure par le rédacteur en chef du Morning Post, Walter Burns (Cary Grant), qu’elle a épousé avant de s’en séparer, Hildy Johnson (Rosalind Russell) a décidé de quitter le métier pour se marier à un modeste employé de bureau d’Albany. Apprenant la nouvelle, Walter Burns, qui brûle de reconquérir son ancienne épouse, cherche à la retenir en lui demandant de couvrir les dernières heures d’un condamné à mort dont il est persuadé de l’innocence. Hildy, que la passion du journalisme n’a jamais quittée, accepte cette mission et va se retrouver impliquée dans la rocambolesque évasion du prisonnier.

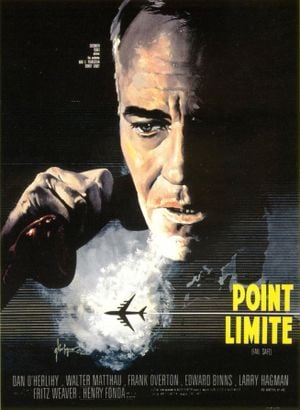

Journaliste brillante, formée à la dure par le rédacteur en chef du Morning Post, Walter Burns (Cary Grant), qu’elle a épousé avant de s’en séparer, Hildy Johnson (Rosalind Russell) a décidé de quitter le métier pour se marier à un modeste employé de bureau d’Albany. Apprenant la nouvelle, Walter Burns, qui brûle de reconquérir son ancienne épouse, cherche à la retenir en lui demandant de couvrir les dernières heures d’un condamné à mort dont il est persuadé de l’innocence. Hildy, que la passion du journalisme n’a jamais quittée, accepte cette mission et va se retrouver impliquée dans la rocambolesque évasion du prisonnier. En pleine guerre froide, un dysfonctionnement technique envoie un groupe de bombardiers stratégiques américains vers Moscou. Le président des Etats-Unis (Henry Fonda), son secrétaire d’Etat à la défense et toute la hiérarchie militaire tentent de convaincre les pilotes de faire demi-tour alors que la procédure leur interdit de recevoir tout contrordre verbal après que l’ordre de mission a été lancé. Faute d’y parvenir, ils contactent leurs homologues à Moscou pour les persuader de leur bonne foi et éviter un Armageddon nucléaire.

En pleine guerre froide, un dysfonctionnement technique envoie un groupe de bombardiers stratégiques américains vers Moscou. Le président des Etats-Unis (Henry Fonda), son secrétaire d’Etat à la défense et toute la hiérarchie militaire tentent de convaincre les pilotes de faire demi-tour alors que la procédure leur interdit de recevoir tout contrordre verbal après que l’ordre de mission a été lancé. Faute d’y parvenir, ils contactent leurs homologues à Moscou pour les persuader de leur bonne foi et éviter un Armageddon nucléaire. Cinq lycéens sont collés. Ils doivent passer tout leur samedi dans la bibliothèque déserte de leur lycée sous la surveillance de leur principal.

Cinq lycéens sont collés. Ils doivent passer tout leur samedi dans la bibliothèque déserte de leur lycée sous la surveillance de leur principal. L’action d’Ordet se déroule durant l’été 1925, dans le Jutland. Les Borgen y possèdent une vaste exploitation agricole. Le patriarche, Morten, dirige la ferme d’une main de fer. Il a trois fils. L’aîné, Mikkel, a perdu la foi. Sa femme est enceinte de leur troisième enfant. Le cadet, Johannes, est devenu fou après des études au séminaire, fugue et se prend pour Jésus-Christ. Le benjamin, Anders, est épris d’Anne, la fille du tailleur, et souhaite l’épouser ; mais une sotte querelle oppose les deux pères des amoureux et empêche le mariage.

L’action d’Ordet se déroule durant l’été 1925, dans le Jutland. Les Borgen y possèdent une vaste exploitation agricole. Le patriarche, Morten, dirige la ferme d’une main de fer. Il a trois fils. L’aîné, Mikkel, a perdu la foi. Sa femme est enceinte de leur troisième enfant. Le cadet, Johannes, est devenu fou après des études au séminaire, fugue et se prend pour Jésus-Christ. Le benjamin, Anders, est épris d’Anne, la fille du tailleur, et souhaite l’épouser ; mais une sotte querelle oppose les deux pères des amoureux et empêche le mariage. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) a grandi sans amour entre un père qui finit à l’asile et une mère qui sombre dans la toxicomanie. Après de brillantes études, il adhère au parti fasciste et rejoint ses services secrets. Par conformisme, il se marie avec Giulia (Stefania Sandrelli) une femme superficielle et frivole pour laquelle il n’a aucun sentiment.

Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) a grandi sans amour entre un père qui finit à l’asile et une mère qui sombre dans la toxicomanie. Après de brillantes études, il adhère au parti fasciste et rejoint ses services secrets. Par conformisme, il se marie avec Giulia (Stefania Sandrelli) une femme superficielle et frivole pour laquelle il n’a aucun sentiment.