David Locke (Jack Nicholson) est grand reporter pour la télévision. Mais las de sa vie, il décide de disparaître en prenant l’identité de David Robertson, le voisin de chambre brutalement décédé d’un arrêt cardiaque de l’hôtel qu’il occupe dans une bourgade isolée du Tchad.

David Locke (Jack Nicholson) est grand reporter pour la télévision. Mais las de sa vie, il décide de disparaître en prenant l’identité de David Robertson, le voisin de chambre brutalement décédé d’un arrêt cardiaque de l’hôtel qu’il occupe dans une bourgade isolée du Tchad.

Robertson se révèle être un marchand d’armes qui approvisionne un mouvement rebelle. Pour ce motif, Locke/Robertson est poursuivi par la police tchadienne. Nancy, la femme de Locke, qui veut éclaircir les circonstances du décès de son mari, est aussi à ses trousses. De Munich à Almeria, en passant par Barcelone où il fait la connaissance d’une jeune femme anonyme (Maria Schneider), Locke/Robertson doit fuir.

Profession : reporter marque un point d’orgue dans la carrière d’Antonioni, quinze ans après L’Avventura, cinq ans après Zabriskie Point. Le film est enseigné dans toutes les écoles de cinéma pour le plan-séquence qui le conclut. D’une durée de sept minutes, il part de la chambre où Locke/Robertson a enfin trouvé le repos et, dans un lent travelling avant, en franchit la fenêtre pour rassembler dans un long mouvement circulaire tous les protagonistes de l’histoire avant de revenir sur son héros.

Comme dans tout le cinéma d’Antonioni, Profession : reporter – bizarrement traduit en anglais The Passenger alors que son titre italien est bien Professione : reporter) est un drame de l’incommunicabilité et de l’identité. Son héros est à ce point dégoûté de sa propre existence qu’il décide de l’abandonner pour en prendre une autre. Mais ce stratagème rencontre vite ses limites. Locke (le choix du nom du célèbre philosophe anglais de la liberté ne doit bien sûr rien au hasard) découvre vite à ses propres dépens qu’on ne peut jamais se fuir totalement : on est rattrapé par sa propre histoire, comme Locke est rattrapé par sa femme, et l’on doit porter l’histoire de celui dont on a usurpé la vie.

La vénération qu’on voue à Antonioni est si respectueuse (j’en parlais déjà dans mes critiques très mitigées du Désert rouge et du Cri) que c’est du bout des lèvres que je m’autorise toutefois une note dissidente sur ce film unanimement porté aux nues. Je trouve que le choix de Jack Nicholson dans le rôle principal est malheureux. La star hollywoodienne – qui accumulait les nominations aux Oscars pour Easy Rider, Five Easy Pieces et Chinatown avant de tourner quelques mois plus tard Vol au-dessus d’un nid de coucou – a le sourcil trop sardonique, l’œil qui frise trop, l’ironie trop à fleur de peau, pour se cooler dans un personnage si mélancoliquement antonionien.

Tarkovski fait partie de ces immenses cinéastes qui, avec Bergman, Dreyer, Antonioni et Bresson, plongent dans une vénération admirative tous les cinéphiles du monde entier. L’évocation de son seul nom suffit à les faire se pâmer et à remplir les salles des ciné-clubs.

Tarkovski fait partie de ces immenses cinéastes qui, avec Bergman, Dreyer, Antonioni et Bresson, plongent dans une vénération admirative tous les cinéphiles du monde entier. L’évocation de son seul nom suffit à les faire se pâmer et à remplir les salles des ciné-clubs. La légende veut qu’en 1889, à Turin, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche ait été ému aux larmes par le spectacle d’un cheval violemment fouetté par son cocher et que ce spectacle l’ait traumatisé si durablement qu’il se mura pendant les dix dernières années de sa vie dans le silence.

La légende veut qu’en 1889, à Turin, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche ait été ému aux larmes par le spectacle d’un cheval violemment fouetté par son cocher et que ce spectacle l’ait traumatisé si durablement qu’il se mura pendant les dix dernières années de sa vie dans le silence. Dixon Steele (Humphrey Bogart) est un célèbre scénariste hollywoodien en panne d’inspiration. Il est suspecté d’avoir tué l’employée d’un restaurant revenue un soir chez lui à son bras pour l’aider à écrire l’adaptation d’un livre médiocre qu’il n’avait pas eu le courage de lire. Mais le témoignage d’une voisine, Laurel Gray (Gloria Grahame), le disculpe. Bientôt se noue une idylle avec elle, qui lui redonne le goût de l’écriture. Mais Dixon cache un fond anxieux et paranoïaque qui resurgit à chaque occasion et hypothèque le bonheur du jeune couple.

Dixon Steele (Humphrey Bogart) est un célèbre scénariste hollywoodien en panne d’inspiration. Il est suspecté d’avoir tué l’employée d’un restaurant revenue un soir chez lui à son bras pour l’aider à écrire l’adaptation d’un livre médiocre qu’il n’avait pas eu le courage de lire. Mais le témoignage d’une voisine, Laurel Gray (Gloria Grahame), le disculpe. Bientôt se noue une idylle avec elle, qui lui redonne le goût de l’écriture. Mais Dixon cache un fond anxieux et paranoïaque qui resurgit à chaque occasion et hypothèque le bonheur du jeune couple. Une bande d’amis romains vit d’arnaques qu’ils commettent sur le dos des paysans crédules du Latium en se faisant passer pour des hommes d’Église ou des fonctionnaires. Leur rouerie trompe les plus pauvres mais pas l’aristocratie de la pègre qui les considère comme des moins que rien et leur manifeste son mépris. Augusto, le plus âgé de la bande, rattrapé par son passé familial, est lassé de ces escroqueries à la petite semaine et songe à se ranger.

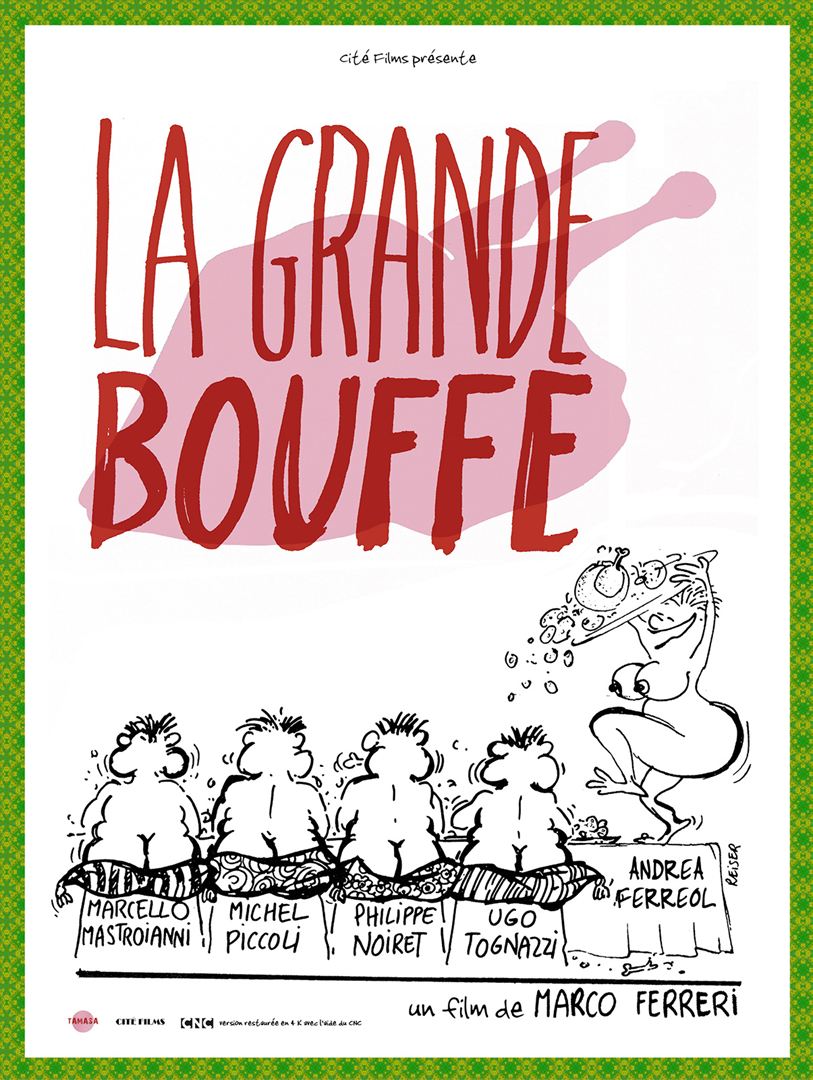

Une bande d’amis romains vit d’arnaques qu’ils commettent sur le dos des paysans crédules du Latium en se faisant passer pour des hommes d’Église ou des fonctionnaires. Leur rouerie trompe les plus pauvres mais pas l’aristocratie de la pègre qui les considère comme des moins que rien et leur manifeste son mépris. Augusto, le plus âgé de la bande, rattrapé par son passé familial, est lassé de ces escroqueries à la petite semaine et songe à se ranger. Ugo est restaurateur, Marcello pilote de ligne sur Alitalia, Michel présentateur de télévision et Philippe magistrat. Ces quatre hommes décident au beau milieu de l’hiver de s’enfermer dans une villa pour un « séminaire gastronomique ». Mais très vite, leur projet se révèle : ces quinquagénaires, las de la vie, ont décidé de manger jusqu’à ce que mort s’ensuive. En bon libertin, incapable de vivre sans femmes, Marcello convainc ses amis d’accueillir trois prostituées. Andréa, une maîtresse d’école, qui avait accompagné ses élèves visiter le tilleul de Boileau au fond du jardin de la propriété, décide de rester avec les quatre hommes.

Ugo est restaurateur, Marcello pilote de ligne sur Alitalia, Michel présentateur de télévision et Philippe magistrat. Ces quatre hommes décident au beau milieu de l’hiver de s’enfermer dans une villa pour un « séminaire gastronomique ». Mais très vite, leur projet se révèle : ces quinquagénaires, las de la vie, ont décidé de manger jusqu’à ce que mort s’ensuive. En bon libertin, incapable de vivre sans femmes, Marcello convainc ses amis d’accueillir trois prostituées. Andréa, une maîtresse d’école, qui avait accompagné ses élèves visiter le tilleul de Boileau au fond du jardin de la propriété, décide de rester avec les quatre hommes. Pendant l’été 1963, alors qu’il travaille aux repérages de

Pendant l’été 1963, alors qu’il travaille aux repérages de  Dave Burke (Ed Bigley), un ancien policier corrompu, cherche deux acolytes pour braquer une banque dans le nord de l’Etat de New York. Il convainc Earle Slater (Robert Ryan), un ancien soldat, et Johnny Ingram (Harry Belafonte), un chanteur noir criblé de dettes. Mais la rivalité entre les deux hommes compromet vite la réussite du hold-up.

Dave Burke (Ed Bigley), un ancien policier corrompu, cherche deux acolytes pour braquer une banque dans le nord de l’Etat de New York. Il convainc Earle Slater (Robert Ryan), un ancien soldat, et Johnny Ingram (Harry Belafonte), un chanteur noir criblé de dettes. Mais la rivalité entre les deux hommes compromet vite la réussite du hold-up. Dans l’Espagne des Années Vingt, Tristana (Catherine Deneuve) est une jeune pianiste recueillie par son oncle à la mort de sa mère. Vieux sexagénaire libidineux, Don Lope (Fernado Rey) professe des idées avant-gardistes sur le mariage et l’Église et exerce sur sa nièce une emprise étouffante au point de faire d’elle sa maîtresse. La jeune Tristana parvient à lui échapper avec Horacio (Franco Nero), un peintre sans talent, qui l’emmène vivre à Madrid. Mais, deux ans plus tard, atteinte d’une tumeur au genou qui conduira à son amputation, elle revient vivre auprès de Don Lope et finira par l’épouser.

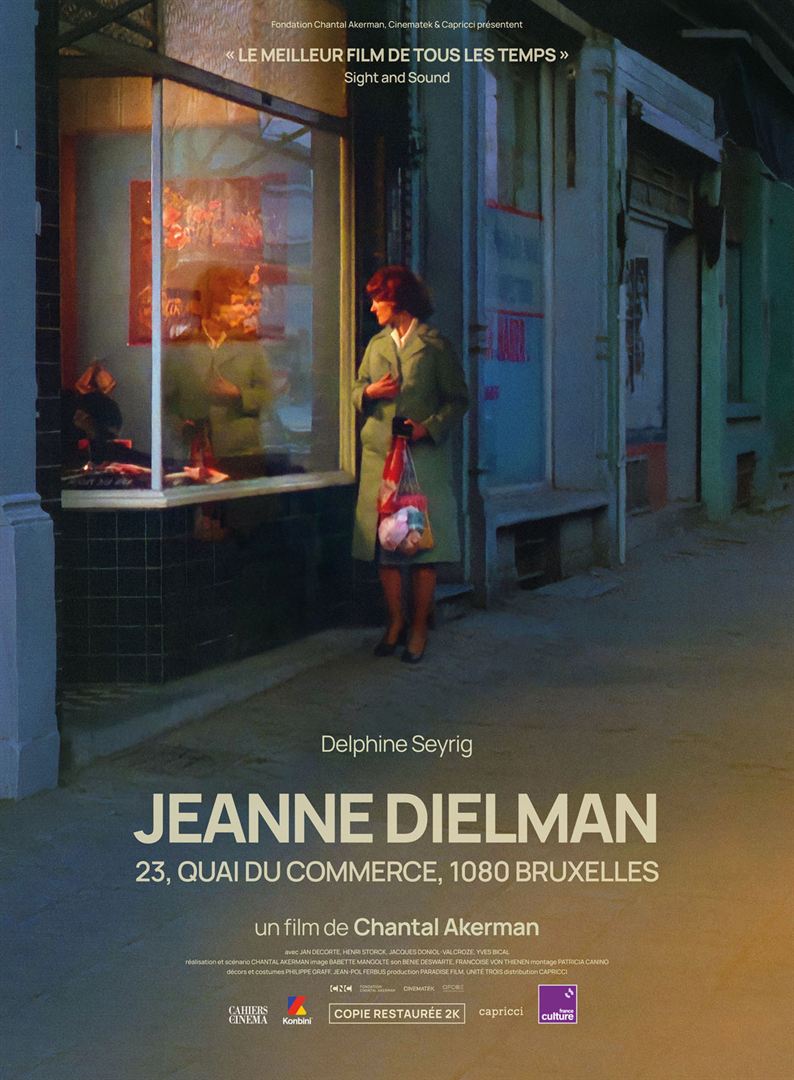

Dans l’Espagne des Années Vingt, Tristana (Catherine Deneuve) est une jeune pianiste recueillie par son oncle à la mort de sa mère. Vieux sexagénaire libidineux, Don Lope (Fernado Rey) professe des idées avant-gardistes sur le mariage et l’Église et exerce sur sa nièce une emprise étouffante au point de faire d’elle sa maîtresse. La jeune Tristana parvient à lui échapper avec Horacio (Franco Nero), un peintre sans talent, qui l’emmène vivre à Madrid. Mais, deux ans plus tard, atteinte d’une tumeur au genou qui conduira à son amputation, elle revient vivre auprès de Don Lope et finira par l’épouser. Jeanne Dielman a été élu l’an passé par la prestigieuse revue professionnelle Sight & Sound meilleur film de tous les temps, juste devant Vertigo et Citizen Kane. Auréolé de ce prestigieux trophée, il ressort dans quelques salles d’art et d’essai et y attire un public nombreux, de cinéphiles et de curieux masochistes. C’est que le film est précédé d’une pesante réputation : il dure 3h21 et dissèque la morne répétition des gestes quotidiens d’une jeune veuve sans histoires qui vit seule avec son fils, dans un appartement bourgeois de Bruxelles.

Jeanne Dielman a été élu l’an passé par la prestigieuse revue professionnelle Sight & Sound meilleur film de tous les temps, juste devant Vertigo et Citizen Kane. Auréolé de ce prestigieux trophée, il ressort dans quelques salles d’art et d’essai et y attire un public nombreux, de cinéphiles et de curieux masochistes. C’est que le film est précédé d’une pesante réputation : il dure 3h21 et dissèque la morne répétition des gestes quotidiens d’une jeune veuve sans histoires qui vit seule avec son fils, dans un appartement bourgeois de Bruxelles.