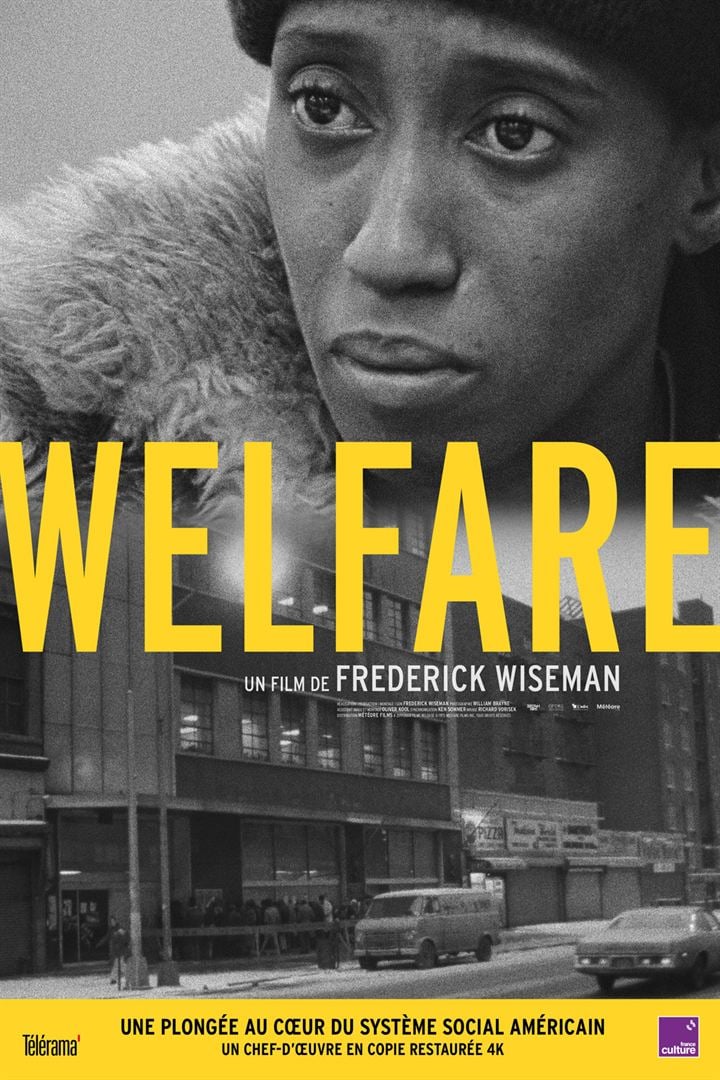

Né en 1930, Frederick Wiseman, après avoir étudié le droit et l’avoir même un temps enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines (Boston, Brandeis, Harvard…), décide de réaliser, de produire et de monter ses propres documentaires. Titicut Follies est le tout premier en 1967. Tout le cinéma de Wiseman, le « pape du documentaire » y est déjà en filigrane. Le sujet : une institution, ici, un hôpital psychiatrique, plus tard une école, un commissariat de police, un tribunal, une caserne… Un dispositif minimal pour le filmer : Wiseman prend lui-même le son et n’est assisté que d’un seul cadreur qu’il dirige. Et une méthode originale qui fera école : aucune interview, aucun sous-titre, aucune voix off, mais des heures et des heures de rushes filmés jusqu’à ce que la caméra réussisse à se faire oublier et soigneusement triés durant un long montage qui en fera ressortir la vérité.

Né en 1930, Frederick Wiseman, après avoir étudié le droit et l’avoir même un temps enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines (Boston, Brandeis, Harvard…), décide de réaliser, de produire et de monter ses propres documentaires. Titicut Follies est le tout premier en 1967. Tout le cinéma de Wiseman, le « pape du documentaire » y est déjà en filigrane. Le sujet : une institution, ici, un hôpital psychiatrique, plus tard une école, un commissariat de police, un tribunal, une caserne… Un dispositif minimal pour le filmer : Wiseman prend lui-même le son et n’est assisté que d’un seul cadreur qu’il dirige. Et une méthode originale qui fera école : aucune interview, aucun sous-titre, aucune voix off, mais des heures et des heures de rushes filmés jusqu’à ce que la caméra réussisse à se faire oublier et soigneusement triés durant un long montage qui en fera ressortir la vérité.

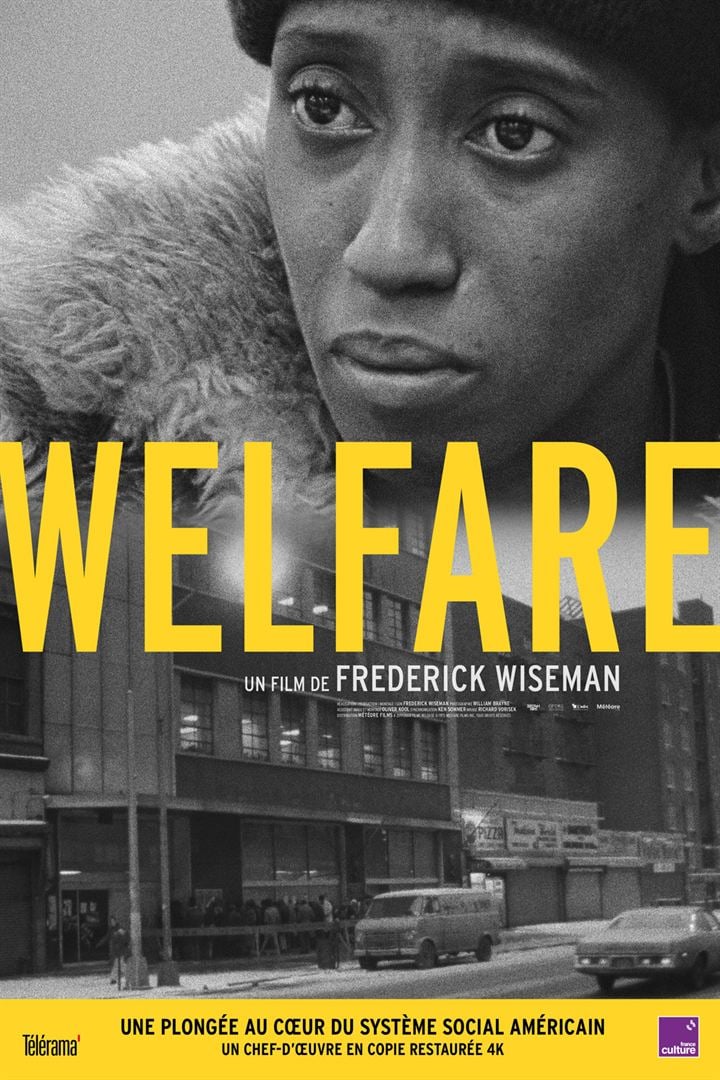

Au fur et à mesure, les documentaires de Wiseman prennent plus d’ampleur. Titicut Follies durait 87 minutes à peine, Welfare, resté étrangement inédit en salles, en dure déjà 167. Near Death, tourné dans un service de soins intensifs explosera tous les records avec 358 minutes, soit près de 7 heures ! Pourquoi une durée si obèse ? Peut-être pour nous immerger corps et âme dans cette institution que Wiseman veut nous faire reconnaître, au risque de nous épuiser (je me souviens avoir beaucoup souffert devant At Berkeley – 244 min – ou City Hall – 272 min).

Welfare se déroule dans les murs – dont jamais la caméra ne sortira – d’un centre d’assistance sociale de Manhattan. Toute la misère du monde semble s’y être donné rendez-vous : des jeunes toxicos, des vieux clodos, quelques Blancs, beaucoup de Noirs ou de Latinos, l’esprit embrumé par l’alcool, les drogues ou des troubles psychiatriques, qui, pour certains sinon pour la plupart, relèvent plus de la médecine que de l’aide sociale. Que cherchent-ils pendant les longues heures où ils patientent dans ces salles enfumées et bruyantes, ballottés d’un bureau à l’autre ? À résoudre des problèmes administratifs kafkaïens et, tout simplement, à trouver un toit pour dormir la nuit prochaine et un peu de nourriture pour manger.

Face à eux, des fonctionnaires débordés et souvent impuissants essaient de comprendre leurs requêtes. Ils dressent devant les demandeurs des obstacles souvent infranchissables : il manque un papier, leur demande relève d’un autre service, il faut revenir demain…. Au point qu’on pourrait presque se demander si Wiseman n’instruit pas le procès de l’administration à charge en la peignant sous les traits inhumainement caricaturaux d’une machine à dire non.

Pour autant, il serait injuste de l’accuser de manichéisme. Les fonctionnaires ne sont pas tous des bureaucrates butés mais bien des hommes et des femmes qui, avec une patience qui force l’admiration, essaient, dans la mesure de leurs moyens et de ce que la réglementation autorise, d’apporter une réponse aux situations douloureuses qui leur sont exposées. Deux cas en particulier sont longuement filmés. Il s’agit de deux femmes noires – indice éloquent des difficultés sociales rencontrées par la minorité noire et par les femmes. La première, rachitique, sort d’hôpital et semble à bout de souffle. Elle a dû quitter son appartement dont elle ne pouvait plus payer le loyer. L’assistance sociale l’a temporairement relogée à l’hôtel ; mais le chèque qu’on lui a fait miroiter pour régler sa note ne lui est pas parvenu à cause de son changement d’adresse. La seconde vient de Caroline soigner à New York son diabète. L’aide sociale est au nom de son mari qui refuse de lui donner sa part. Dans un cas comme dans l’autre, de longues palabres ne permettront pas de régler la situation des deux indigentes.

Si l’on sent bien sûr de quel côté son cœur penche, vers les plus fragiles, Wiseman ne se départ pas de toute objectivité et n’idéalise pas les usagers. Il consacre une longue séquence à un vieil homme, manifestement dérangé, qui vient de subir une trépanation dont la moitié de son crâne rasé garde la trace et qui vomit sa bile et ses délires racistes sur un jeune vigile noir qui conserve un flegme inébranlable.

Welfare constitue un témoignage passionnant de la « sociologie du guichet » – une expression empruntée au sociologue français Alexis Spire – et aussi de son histoire. Dire qu’il a gardé toute son actualité serait avoir la dent bien dure à l’encontre de l’administration. L’informatisation – dont Wiseman a l’intuition de filmer les premières manifestations – a largement accéléré les procédures : en regardant Welfare, on mesure le temps que perdaient les employés à retrouver un dossier qu’un simple clic suffit aujourd’hui à retrouver. On mesure aussi les progrès effectués dans l’accueil du public, dans l’aménagement des bureaux, dans la manière de conduire les entretiens : les conditions de travail des fonctionnaires que montre Welfare seraient inacceptables aujourd’hui comme le sont les conditions d’accueil des demandeurs. Certains diront hélas que si la forme a changé, le fond reste le même : aujourd’hui comme hier, l’aide sociale, aux Etats-Unis comme en France, sous-staffée, sans budget, ne sait pas traiter les situations les plus urgentes. Ont-ils tort ?

La bande-annonce

Théorie raciste, système politique, l’apartheid en Afrique du Sud était aussi un régime juridique qui classait la population en trois catégories : les Blancs, les métis et les Noirs. Né en 1896, fils d’un père métis et d’une mère blanche d’origine suédoise, Robert a combattu en France pendant la Première Guerre mondiale. Il en est revenu avec une Française dont il a eu plusieurs enfants. En 1948, lorsque l’apartheid est instauré, sa femme et ses enfants sont considérés comme Blancs, mais Robert est « déclassé ». Son nouveau statut social le marginalise. Relégué dans un ghetto noir, renié par sa propre famille, il trouve auprès de Doris, une femme noire, un nouveau foyer.

Théorie raciste, système politique, l’apartheid en Afrique du Sud était aussi un régime juridique qui classait la population en trois catégories : les Blancs, les métis et les Noirs. Né en 1896, fils d’un père métis et d’une mère blanche d’origine suédoise, Robert a combattu en France pendant la Première Guerre mondiale. Il en est revenu avec une Française dont il a eu plusieurs enfants. En 1948, lorsque l’apartheid est instauré, sa femme et ses enfants sont considérés comme Blancs, mais Robert est « déclassé ». Son nouveau statut social le marginalise. Relégué dans un ghetto noir, renié par sa propre famille, il trouve auprès de Doris, une femme noire, un nouveau foyer.

Le sociologue Edgar Morin et l’ethnologue Jean Rouch se sont rencontrés dans le jury d’un festival dont ils étaient tous les deux membres et ont décidé, malgré leurs divergences qui ont empoisonné sa réalisation, son montage et jusqu’à sa diffusion, de réaliser un documentaire ensemble. Leur objectif était de filmer la jeunesse française telle qu’elle était, dans son intimité et dans son environnement social et politique. L’ambition était titanesque et Chronique d’un été n’y parvient pas. Mais le film invente une méthode – un mot cher à Morin : le cinéma-vérité.

Le sociologue Edgar Morin et l’ethnologue Jean Rouch se sont rencontrés dans le jury d’un festival dont ils étaient tous les deux membres et ont décidé, malgré leurs divergences qui ont empoisonné sa réalisation, son montage et jusqu’à sa diffusion, de réaliser un documentaire ensemble. Leur objectif était de filmer la jeunesse française telle qu’elle était, dans son intimité et dans son environnement social et politique. L’ambition était titanesque et Chronique d’un été n’y parvient pas. Mais le film invente une méthode – un mot cher à Morin : le cinéma-vérité.

À l’occasion de la sortie du

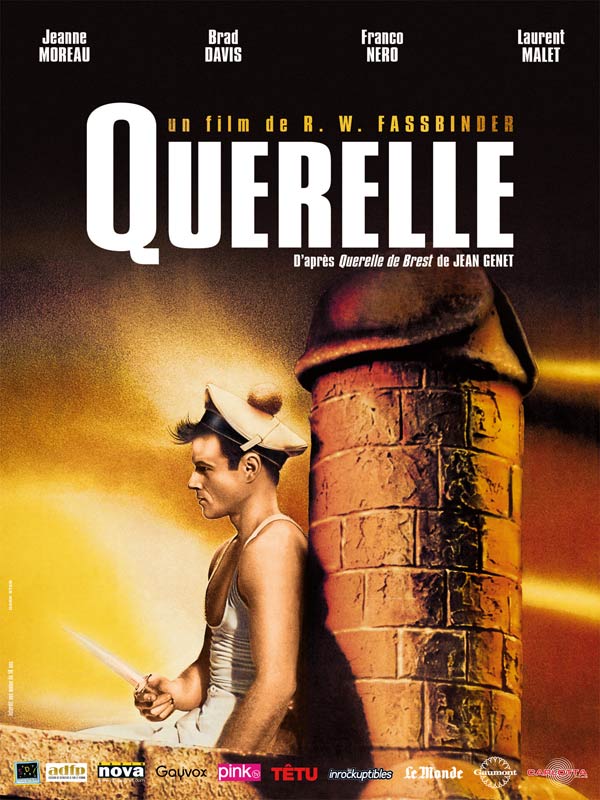

À l’occasion de la sortie du  Querelle (l’acteur américain Brad Davis auréolé du succès de Midnight Express et des Chariots de feu) est un matelot embarqué à bord du Vengeur, un aviso commandé par le lieutenant (sic) Seblon (l’Italien Franco Nero, grand héros de westerns spaghettis). Querelle fait escale à Brest où il retrouve son frère Robert (l’Autrichien Hanno Pöschl). Robert est l’amant de Lysiane (la Française Jeanne Moreau) qui tient un bar, la Feria, avec son mari Nono (l’Allemand Günther Kaufmann).

Querelle (l’acteur américain Brad Davis auréolé du succès de Midnight Express et des Chariots de feu) est un matelot embarqué à bord du Vengeur, un aviso commandé par le lieutenant (sic) Seblon (l’Italien Franco Nero, grand héros de westerns spaghettis). Querelle fait escale à Brest où il retrouve son frère Robert (l’Autrichien Hanno Pöschl). Robert est l’amant de Lysiane (la Française Jeanne Moreau) qui tient un bar, la Feria, avec son mari Nono (l’Allemand Günther Kaufmann). Né en 1930, Frederick Wiseman, après avoir étudié le droit et l’avoir même un temps enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines (Boston, Brandeis, Harvard…), décide de réaliser, de produire et de monter ses propres documentaires.

Né en 1930, Frederick Wiseman, après avoir étudié le droit et l’avoir même un temps enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines (Boston, Brandeis, Harvard…), décide de réaliser, de produire et de monter ses propres documentaires.  Deux mendiants, Pierre (Paul Frankeur) et Jean (Laurent Terzieff), marchent de Paris à Compostelle, moins par dévotion religieuse, même si en chemin Pierre s’avère croyant, que pour demander l’aumône des pèlerins. En chemin, ils font une série de rencontres, délicieusement anachroniques, avec tout ce que le catholicisme a connu, pendant deux millénaires, d’hérétiques et de dogmatiques.

Deux mendiants, Pierre (Paul Frankeur) et Jean (Laurent Terzieff), marchent de Paris à Compostelle, moins par dévotion religieuse, même si en chemin Pierre s’avère croyant, que pour demander l’aumône des pèlerins. En chemin, ils font une série de rencontres, délicieusement anachroniques, avec tout ce que le catholicisme a connu, pendant deux millénaires, d’hérétiques et de dogmatiques. Au Moyen Âge, Violaine, la fille d’un riche fermier, est fiancé à Jacques. Elle se laisse embrasser par Pierre de Craon qui en est amoureux mais qui vient de contracter la lèpre. Mara, la sœur de Violaine, qui est secrètement amoureuse de Jacques, lui révèle l’infidélité de sa fiancée. Elle est aussitôt répudiée et ostracisée tandis que Jacques épouse Mara et a bientôt un enfant avec elle. L’enfant décède. Mara rejoint Violaine et l’implore d’accomplir un miracle et de ressusciter l’enfant. Violaine exauce son vœu.

Au Moyen Âge, Violaine, la fille d’un riche fermier, est fiancé à Jacques. Elle se laisse embrasser par Pierre de Craon qui en est amoureux mais qui vient de contracter la lèpre. Mara, la sœur de Violaine, qui est secrètement amoureuse de Jacques, lui révèle l’infidélité de sa fiancée. Elle est aussitôt répudiée et ostracisée tandis que Jacques épouse Mara et a bientôt un enfant avec elle. L’enfant décède. Mara rejoint Violaine et l’implore d’accomplir un miracle et de ressusciter l’enfant. Violaine exauce son vœu.

Sur le paquebot transatlantique qui la ramène en Europe, Liza, une femme allemande, accompagnée de son mari américain Walter, croit reconnaître parmi les passagères Marta, détenue à Auschwitz. Cette brutale rencontre l’oblige à confesser à son mari la vérité qu’il ignore : Liza n’était pas détenue à Auschwitz, comme elle le lui avait prétendu, mais surveillante SS.

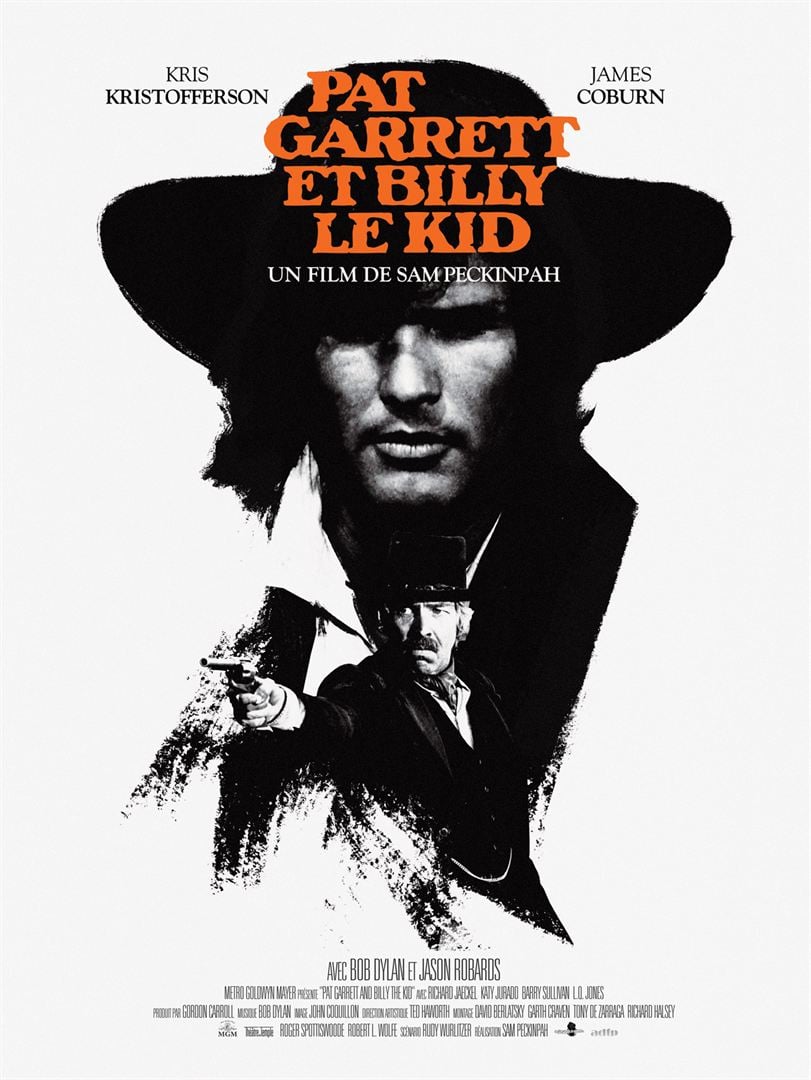

Sur le paquebot transatlantique qui la ramène en Europe, Liza, une femme allemande, accompagnée de son mari américain Walter, croit reconnaître parmi les passagères Marta, détenue à Auschwitz. Cette brutale rencontre l’oblige à confesser à son mari la vérité qu’il ignore : Liza n’était pas détenue à Auschwitz, comme elle le lui avait prétendu, mais surveillante SS. Pat Garrett (James Coburn) et Billy le Kid (Kris Kristofferson) ont longtemps été hors-la-loi. Mais Pat Garrett a décidé de se ranger. Il se voit confier la tâche d’arrêter son ancien ami, qui reste sourd à ses avertissements. Une première fois, Billy est appréhendé. La veille de sa pendaison, il réussit à s’évader. Mais Pat Garrett sait qu’il devra mener sa tâche à bien.

Pat Garrett (James Coburn) et Billy le Kid (Kris Kristofferson) ont longtemps été hors-la-loi. Mais Pat Garrett a décidé de se ranger. Il se voit confier la tâche d’arrêter son ancien ami, qui reste sourd à ses avertissements. Une première fois, Billy est appréhendé. La veille de sa pendaison, il réussit à s’évader. Mais Pat Garrett sait qu’il devra mener sa tâche à bien.