L’entrée dans la vie adulte constitue, à elle seule, un style cinématographique : le coming-of-age movie. On dirait en français : film d’apprentissage ou d’éducation sentimentale. Des exemples ? Dirty dancing, Juno, La Vie d’Adèle, Le Labyrinthe de Pan… et mon préféré, celui que je conseille à toutes les jeunes filles : Une éducation.

L’entrée dans la vie adulte constitue, à elle seule, un style cinématographique : le coming-of-age movie. On dirait en français : film d’apprentissage ou d’éducation sentimentale. Des exemples ? Dirty dancing, Juno, La Vie d’Adèle, Le Labyrinthe de Pan… et mon préféré, celui que je conseille à toutes les jeunes filles : Une éducation.

Peur de rien raconte le coming of age d’une jeune Libanaise fraîchement débarquée à Paris. Lina a dix-huit ans. Ses parents l’ont envoyée chez une tante installée en France. Mais elle prend vite la porte pour faire pièce aux avances d’un oncle trop insistant. À la rue, elle est hébergée par une copine de fac. Elle enchaîne les rencontres, amicales et amoureuses, les coups de cœur et les coups durs.

Portée par son héroïne, l’inconnue Manal Issa, charmante et touchante, Peur de Rien est la chronique enjouée d’une intégration à la française. Il nous replonge dans les années 90 sans portable ni Facebook, mais avec une play-list sacrément décapante : Franck Black, Niagara, Carte de séjour, Siouxsie and the Banshees… Le film se cherche un peu, dure une demi-heure de trop, fait un détour inutile par Beyrouth, avant de se terminer par un happy end juridiquement approximatif mais joliment optimiste.

Noyé parmi les dix-neuf autres films sortis cette semaine, programmé dans deux salles parisiennes seulement, éreinté par la critique, Alaska risque de passer inaperçu. Ce serait dommage.

Noyé parmi les dix-neuf autres films sortis cette semaine, programmé dans deux salles parisiennes seulement, éreinté par la critique, Alaska risque de passer inaperçu. Ce serait dommage. La filmographie de Anne Fontaine est aussi éclectique que revigorante. Nettoyage à sec (1997) racontait la vie d’un couple de provinciaux bouleversée par l’arrivée d’un jeune garçon séduisant. Entre ses mains (2005) décrivait l’attraction d’une femme pour un homme qu’elle suspectait d’être tueur en série. Perfect Mothers (2013) exposait la relation quasi incestueuse de deux amies quarantenaires avec leurs fils respectifs. Chacun de ces films a en commun d’ausculter une rencontre inattendue et bouleversante.

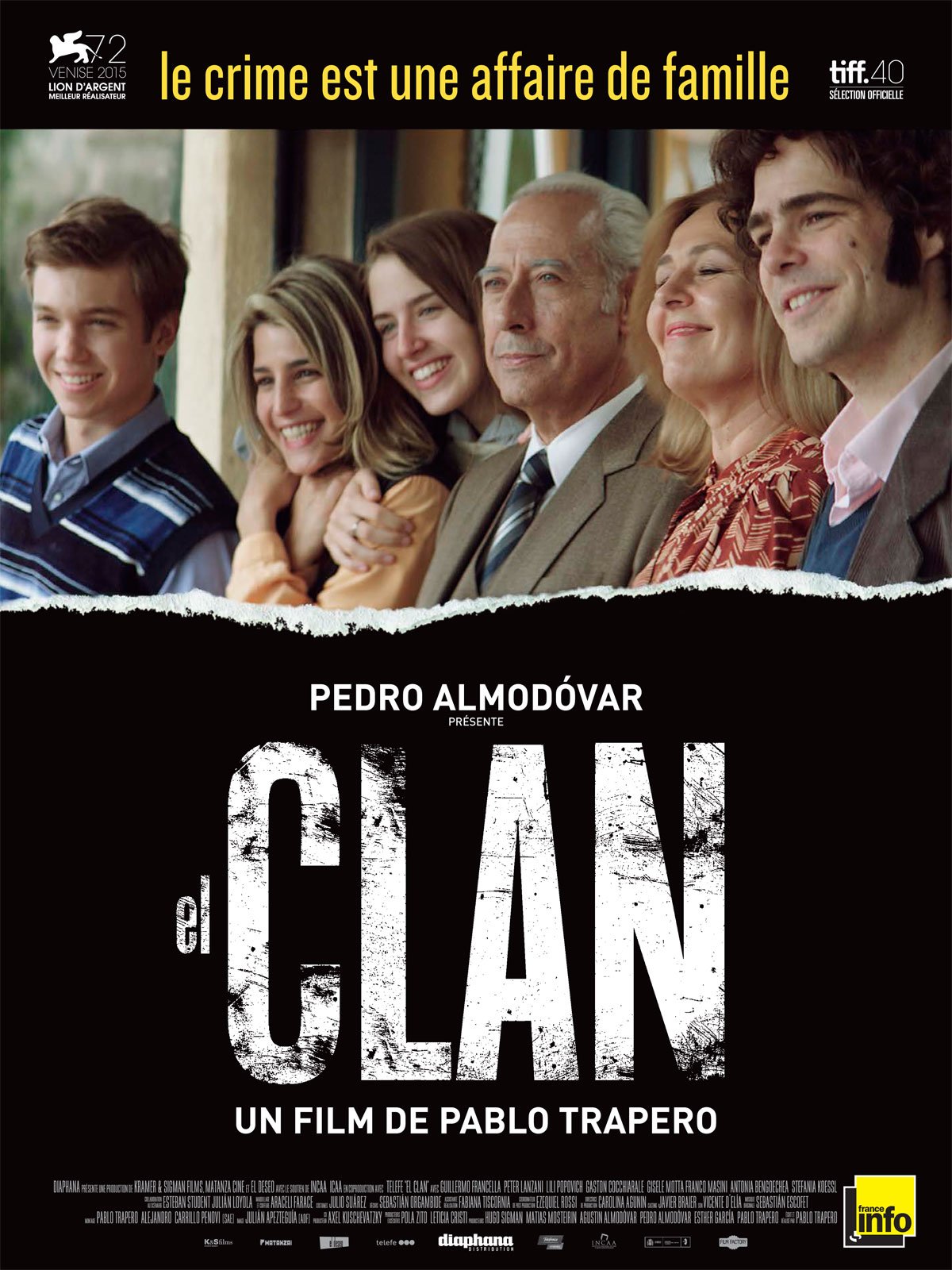

La filmographie de Anne Fontaine est aussi éclectique que revigorante. Nettoyage à sec (1997) racontait la vie d’un couple de provinciaux bouleversée par l’arrivée d’un jeune garçon séduisant. Entre ses mains (2005) décrivait l’attraction d’une femme pour un homme qu’elle suspectait d’être tueur en série. Perfect Mothers (2013) exposait la relation quasi incestueuse de deux amies quarantenaires avec leurs fils respectifs. Chacun de ces films a en commun d’ausculter une rencontre inattendue et bouleversante. Comme son voisin chilien, le cinéma argentin est obsédé par le passé. Kamchatka (2002), L’Œil invisible (2010), Enfance clandestine (2011) plongent dans les souvenirs de réalisateurs qui étaient enfants ou adolescents à l’époque de la dictature. C’est le cas de Pablo Trapero, né en 1971, qui porte à l’écran un fait divers ayant défrayé la chronique en 1985. le clan des Puccio s’était rendu coupable d’une série d’enlèvements crapuleux. Le père était un ancien agent des services militaires de renseignement, mis sur la touche à la fin de la dictature. Le fils était une star de l’équipe nationale de rugby.

Comme son voisin chilien, le cinéma argentin est obsédé par le passé. Kamchatka (2002), L’Œil invisible (2010), Enfance clandestine (2011) plongent dans les souvenirs de réalisateurs qui étaient enfants ou adolescents à l’époque de la dictature. C’est le cas de Pablo Trapero, né en 1971, qui porte à l’écran un fait divers ayant défrayé la chronique en 1985. le clan des Puccio s’était rendu coupable d’une série d’enlèvements crapuleux. Le père était un ancien agent des services militaires de renseignement, mis sur la touche à la fin de la dictature. Le fils était une star de l’équipe nationale de rugby. Le cinéma roumain est décidément surprenant. Sans doute n’a-t-il plus atteint les sommets de 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d’or à Cannes en 2007. Mais il nous réserve régulièrement de jolies surprises. Mère et Fils de Calin Peter Netzer ou Le Voyage de Monsieur Crulic de Anca Damian figurent parmi les meilleurs films que j’ai vus ces dernières années.

Le cinéma roumain est décidément surprenant. Sans doute n’a-t-il plus atteint les sommets de 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d’or à Cannes en 2007. Mais il nous réserve régulièrement de jolies surprises. Mère et Fils de Calin Peter Netzer ou Le Voyage de Monsieur Crulic de Anca Damian figurent parmi les meilleurs films que j’ai vus ces dernières années. Charlie Kaufman is back! Il avait signé au tournant du siècle les scénarios les plus déjantés, les plus étonnants de Spike Jonze (Dans la peau de John Malkovich, Adaptation) et de Michel Gondry (Human Nature, Eternal Sunshine of the Spotless Mind) avant de sombrer dans l’oubli, englué dans une succession de travaux inaboutis.

Charlie Kaufman is back! Il avait signé au tournant du siècle les scénarios les plus déjantés, les plus étonnants de Spike Jonze (Dans la peau de John Malkovich, Adaptation) et de Michel Gondry (Human Nature, Eternal Sunshine of the Spotless Mind) avant de sombrer dans l’oubli, englué dans une succession de travaux inaboutis. Autant le dire sans détour : j’ai détesté Steve Jobs. J’ai même réussi à m’y endormir. Pourtant, sur le papier, le dernier film de Danny Boyle (dont le méconnu Millions compte parmi mes films préférés pas très loin devant Slumdog Millionaire ou 28 jours plus tard) écrit par Aaron Sorkin (The Social Network, les sept saisons de West Wing) avait tout pour me séduire.

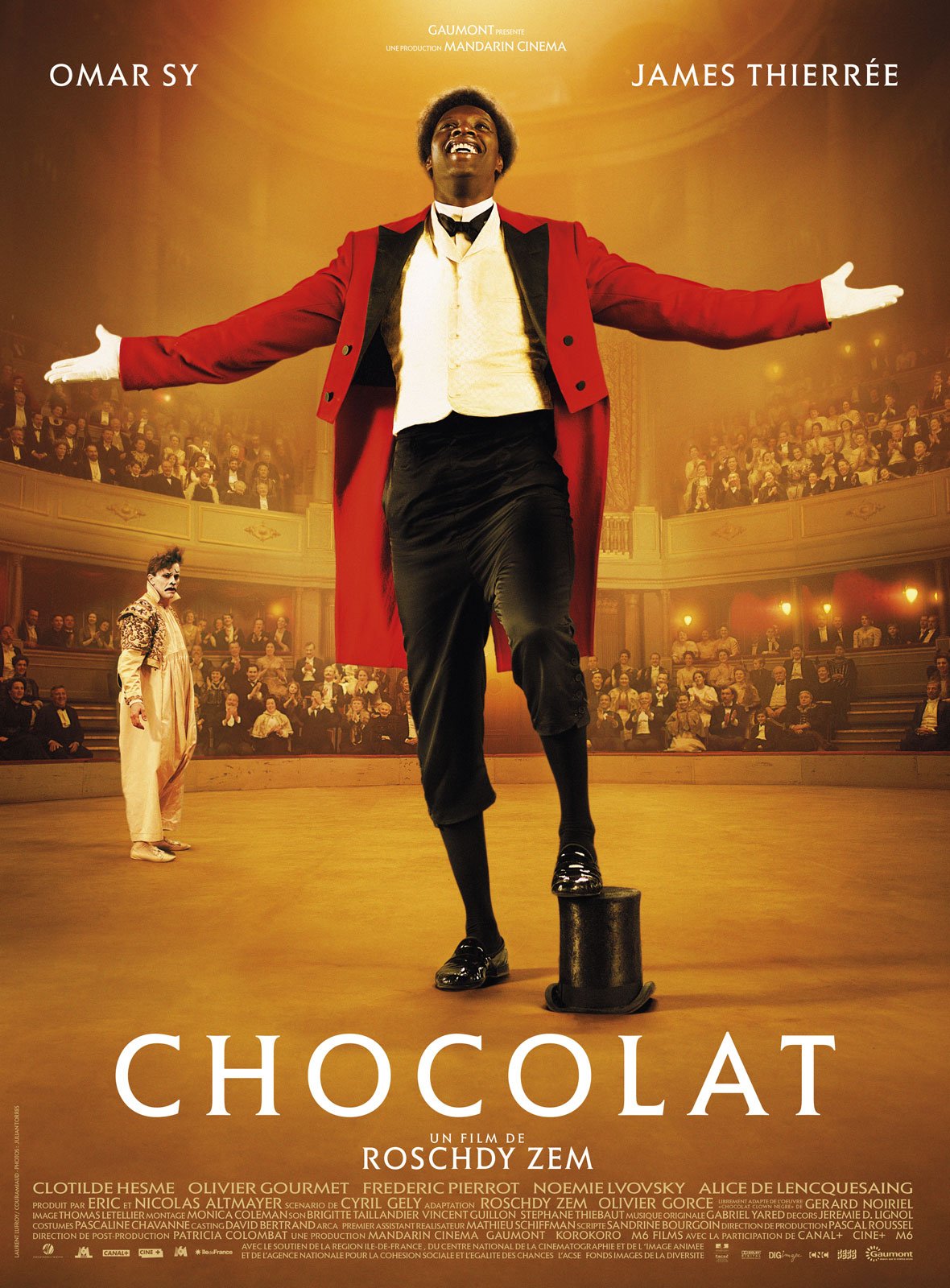

Autant le dire sans détour : j’ai détesté Steve Jobs. J’ai même réussi à m’y endormir. Pourtant, sur le papier, le dernier film de Danny Boyle (dont le méconnu Millions compte parmi mes films préférés pas très loin devant Slumdog Millionaire ou 28 jours plus tard) écrit par Aaron Sorkin (The Social Network, les sept saisons de West Wing) avait tout pour me séduire. Au début du XXe siècle un clown afro-cubain a connu le succès à Paris. Roschdy Zem raconte son histoire.

Au début du XXe siècle un clown afro-cubain a connu le succès à Paris. Roschdy Zem raconte son histoire.