Bertrand Tavernier nous fait voyager à travers le cinéma français des années 30 à 70 : ses réalisateurs (Becker, Renoir, Carné, Melville, Sautet), ses acteurs (Gabin) mais aussi ses compositeurs (Jaubert, Kosma).

Bertrand Tavernier nous fait voyager à travers le cinéma français des années 30 à 70 : ses réalisateurs (Becker, Renoir, Carné, Melville, Sautet), ses acteurs (Gabin) mais aussi ses compositeurs (Jaubert, Kosma).

Il y a deux manières d’accueillir ce documentaire fleuve de plus de trois heures – qui devrait trouver son prolongement dans une série télévisée de neuf heures.

La première est l’admiration et l’enthousiasme. Ce sont les sentiments qui m’ont dominé pendant la projection. Admiration devant la cinéphilie encyclopédique de ce monstre sacré du cinéma français et enthousiasme devant la jubilation avec laquelle il nous fait partager sa passion, toujours bienveillante. On sort de ce voyage groggy par tant d’érudition, frustré de n’avoir pas noté chaque référence et impatient d’aller voir ou revoir tel ou tel film mentionné.

La seconde, moins enthousiaste, vient plus tard, à la réflexion. Face à un documentaire qui hésite, sans jamais prendre son parti, entre le récit autobiographique et l’encyclopédie raisonnée. Face à un voyage qui laisse dans l’ombre quelques uns des plus grands réalisateurs de cette époque (pas un mot sur Clouzot, Bresson, Ophuls, Tati) et ne dit pas un mot des actrices. Face surtout à une approche très hexagonale du cinéma qui ne définit pas un seul instant en quoi ce cinéma là se distinguait de ceux des autres pays d’Europe et d’outre-Atlantique.

Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams.

Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams. Star de la chanson à vingt ans, Laura en a aujourd’hui cinquante. Cabossée par la vie, elle travaille dans une usine agro-alimentaire. C’est là que sa route croise celle de Jean, un jeune chien fou passionné de boxe dont Laura avait été l’idole de son père. Le jeune homme se met en tête de relancer la carrière de la star déchue.

Star de la chanson à vingt ans, Laura en a aujourd’hui cinquante. Cabossée par la vie, elle travaille dans une usine agro-alimentaire. C’est là que sa route croise celle de Jean, un jeune chien fou passionné de boxe dont Laura avait été l’idole de son père. Le jeune homme se met en tête de relancer la carrière de la star déchue. Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers.

Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers. Le Parlement européen comme vous ne l’avez jamais vu. « Democracy » est le titre (anglais) d’un documentaire (allemand) d’un réalisateur (suisse) sur le fonctionnement du Parlement européen. Ou plutôt sur le laborieux travail d’un eurodéputé chargé de défendre le projet de nouveau règlement général sur la protection des données personnelles.

Le Parlement européen comme vous ne l’avez jamais vu. « Democracy » est le titre (anglais) d’un documentaire (allemand) d’un réalisateur (suisse) sur le fonctionnement du Parlement européen. Ou plutôt sur le laborieux travail d’un eurodéputé chargé de défendre le projet de nouveau règlement général sur la protection des données personnelles. Chacun sait que Star Wars IV (Un nouvel espoir) raconte comment Luke Skylwaker détruit l’Étoile de la mort. Personne n’ignore que Star Wars III (La revanche des Sith) se termine avec la mise en construction, sous le regard de Palpatine et de Dark Vador, de cette arme absolue. D’où la question qui immanquablement tenait en haleine des milliards de spectateurs depuis plusieurs années : que se passe-t-il entre la fin du III et le début du IV ?

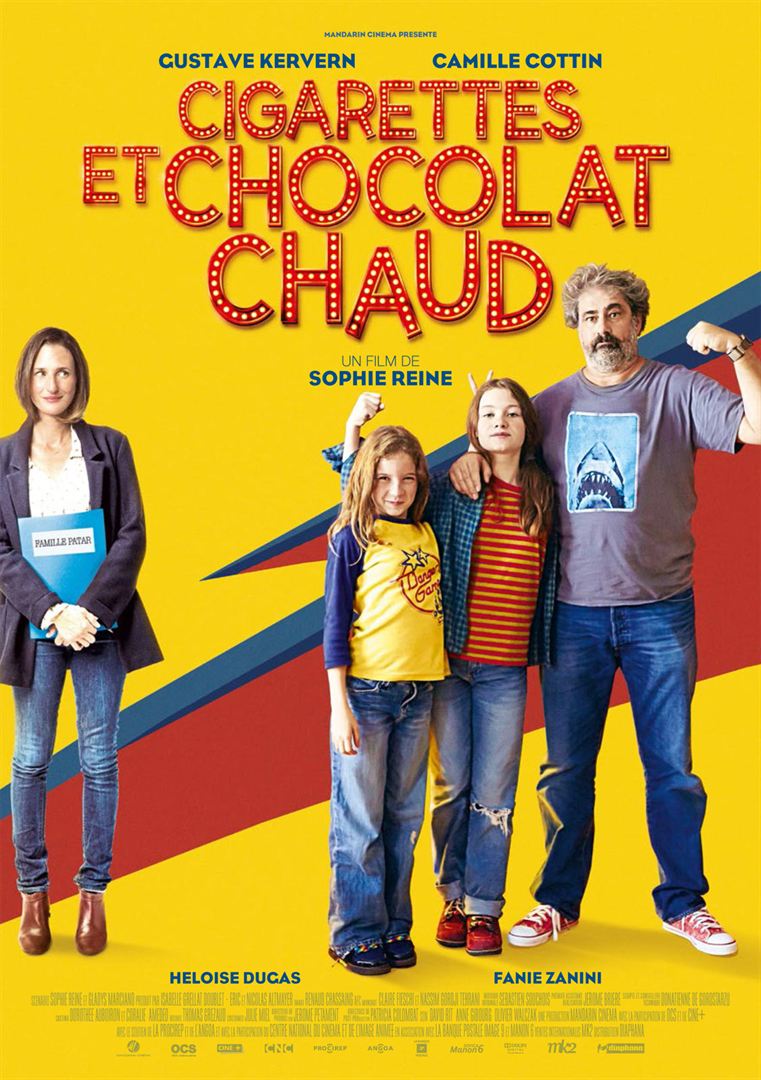

Chacun sait que Star Wars IV (Un nouvel espoir) raconte comment Luke Skylwaker détruit l’Étoile de la mort. Personne n’ignore que Star Wars III (La revanche des Sith) se termine avec la mise en construction, sous le regard de Palpatine et de Dark Vador, de cette arme absolue. D’où la question qui immanquablement tenait en haleine des milliards de spectateurs depuis plusieurs années : que se passe-t-il entre la fin du III et le début du IV ? Denis Patar élève seul ses deux filles, Janin et Mercredi, depuis le décès de leur mère. Bohême, mais vraiment pas bourgeois, il doit exercer deux boulots, le jour dans une jardinerie, la nuit dans un sex-shop, pour joindre les deux bouts. Lorsqu’il oublie une fois de trop ses enfants à l’école, la police transmet son dossier à la protection de l’enfance. Il est convoqué à un stage d’apprentissage parentale. S’il ne le suit pas avec succès, ses filles seront placées en famille d’accueil.

Denis Patar élève seul ses deux filles, Janin et Mercredi, depuis le décès de leur mère. Bohême, mais vraiment pas bourgeois, il doit exercer deux boulots, le jour dans une jardinerie, la nuit dans un sex-shop, pour joindre les deux bouts. Lorsqu’il oublie une fois de trop ses enfants à l’école, la police transmet son dossier à la protection de l’enfance. Il est convoqué à un stage d’apprentissage parentale. S’il ne le suit pas avec succès, ses filles seront placées en famille d’accueil.

Lee Chandler (Casey Affleck) est rappelé à son passé quand son frère, Joe, décède. Il doit revenir à Manchester où il vivait jadis avec sa femme et ses deux enfants. La tutelle de son neveu, Patrick, seize ans, lui est confiée.

Lee Chandler (Casey Affleck) est rappelé à son passé quand son frère, Joe, décède. Il doit revenir à Manchester où il vivait jadis avec sa femme et ses deux enfants. La tutelle de son neveu, Patrick, seize ans, lui est confiée. Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt.

Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt.