Le Mediator était un coupe-faim destiné aux diabétiques en surpoids. Commercialisé en France par les laboratoires Servier depuis 1976, il provoque des complications cardiaques susceptibles d’entraîner la mort. Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, est la première à avoir dénoncé les dangers de ce médicament. Adapté de son autobiographie, ce film raconte son histoire.

Le Mediator était un coupe-faim destiné aux diabétiques en surpoids. Commercialisé en France par les laboratoires Servier depuis 1976, il provoque des complications cardiaques susceptibles d’entraîner la mort. Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, est la première à avoir dénoncé les dangers de ce médicament. Adapté de son autobiographie, ce film raconte son histoire.

« La Fille de Brest » ne s’intitule pas « Le Scandale du Mediator ». Et c’est bien le problème du film d’Emmanuelle Bercot qu’on avait connue plus inspirée dans « La tTte haute » (avec Benoît Magimel déjà et Catherine Deneuve). Ce titre annonce un déplacement de focale.

C’est à Irène Frachon qu’on va s’attacher, à cette « fille de Brest » qui n’est ni une chercheuse, ni une cardiologue et pas même une parisienne et qui, tel David contre Goliath, va démontrer aux instances de pharmacovigilance leur myopie et aux laboratoires leur cynisme. Et pas au scandale du Mediator proprement dit, dont la présentation détaillée des arcanes médicales, administratives et judiciaires auraient sans doute été trop démonstrative.

Mais le problème est que le film reste entre deux eaux. L’image donnée de Irène Franchon, interprétée avec une communicative énergie par la danoise Sidse Babett Knudsen (lumineuse dans « L’Hermine ») est caricaturale : une passionaria qui réussit, à force de volonté, à déplacer des montagnes. À de trop rares moments, notamment dans sa confrontation avec un collègue (joué par Benoît Magimel en surcharge pondérale) pointent les failles du personnage, son obsession, son narcissisme.

Quant au scandale du Mediator, on n’en apprend guère plus qu’on en savait déjà … et pas assez pour être capable de rédiger cette chronique sans être allé au préalable faire un tour sur Wikipedia.

J’ai lu et entendu tant de mal de « Alliés » que j’ai bien failli me laisser décourager d’aller le voir. Sans doute si on le compare à l’incomparable « Casablanca » – avec lequel il a la maladresse de vouloir se frotter – sera-t-on nécessairement déçu. Mais si on le prend pour ce qu’il est, soit un honnête film à grand spectacle hollywoodien, pourra-t-on le goûter sans déplaisir.

J’ai lu et entendu tant de mal de « Alliés » que j’ai bien failli me laisser décourager d’aller le voir. Sans doute si on le compare à l’incomparable « Casablanca » – avec lequel il a la maladresse de vouloir se frotter – sera-t-on nécessairement déçu. Mais si on le prend pour ce qu’il est, soit un honnête film à grand spectacle hollywoodien, pourra-t-on le goûter sans déplaisir. « Objets inanimés avez-vous donc une âme. Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? ». Pas sûr que les gais lurons qui ont concocté « Sausage party » et donné la parole aux aliments d’un supermarché soient des admirateurs de Lamartine. Mais bon… ce n’est pas ce qu’on leur demande. Et j’avais envie d’étaler ma culture !

« Objets inanimés avez-vous donc une âme. Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? ». Pas sûr que les gais lurons qui ont concocté « Sausage party » et donné la parole aux aliments d’un supermarché soient des admirateurs de Lamartine. Mais bon… ce n’est pas ce qu’on leur demande. Et j’avais envie d’étaler ma culture ! Le 15 janvier 2009, le capitaine Sullenberger fait amerrir sur l’Hudson le vol 11549 de la US Airways dont les deux réacteurs venaient d’être détruits à basse altitude par un vol de bernaches. Les cent cinquante passagers immédiatement sauvés de la noyade sont tous sains et saufs.

Le 15 janvier 2009, le capitaine Sullenberger fait amerrir sur l’Hudson le vol 11549 de la US Airways dont les deux réacteurs venaient d’être détruits à basse altitude par un vol de bernaches. Les cent cinquante passagers immédiatement sauvés de la noyade sont tous sains et saufs. Eliza fait la fierté de Romeo, son père. Elle se prépare à quitter la Roumanie pour aller suivre des études supérieures à Londres. Mais à la veille de passer le baccalauréat, elle est victime d’une agression. Si elle ne se présente pas à son examen, si elle n’y obtient pas de notes suffisantes, ce sont tous ses espoirs et ceux de son père qui s’effondrent. Une solution existe toutefois. Mais elle suppose que Romeo et Eliza fassent taire leurs scrupules.

Eliza fait la fierté de Romeo, son père. Elle se prépare à quitter la Roumanie pour aller suivre des études supérieures à Londres. Mais à la veille de passer le baccalauréat, elle est victime d’une agression. Si elle ne se présente pas à son examen, si elle n’y obtient pas de notes suffisantes, ce sont tous ses espoirs et ceux de son père qui s’effondrent. Une solution existe toutefois. Mais elle suppose que Romeo et Eliza fassent taire leurs scrupules. Quand douze mystérieux vaisseaux extra-terrestres pénètrent notre atmosphère et surplombent notre planète, la linguiste Louise Banks est réquisitionnée par l’US Army pour établir un premier contact.

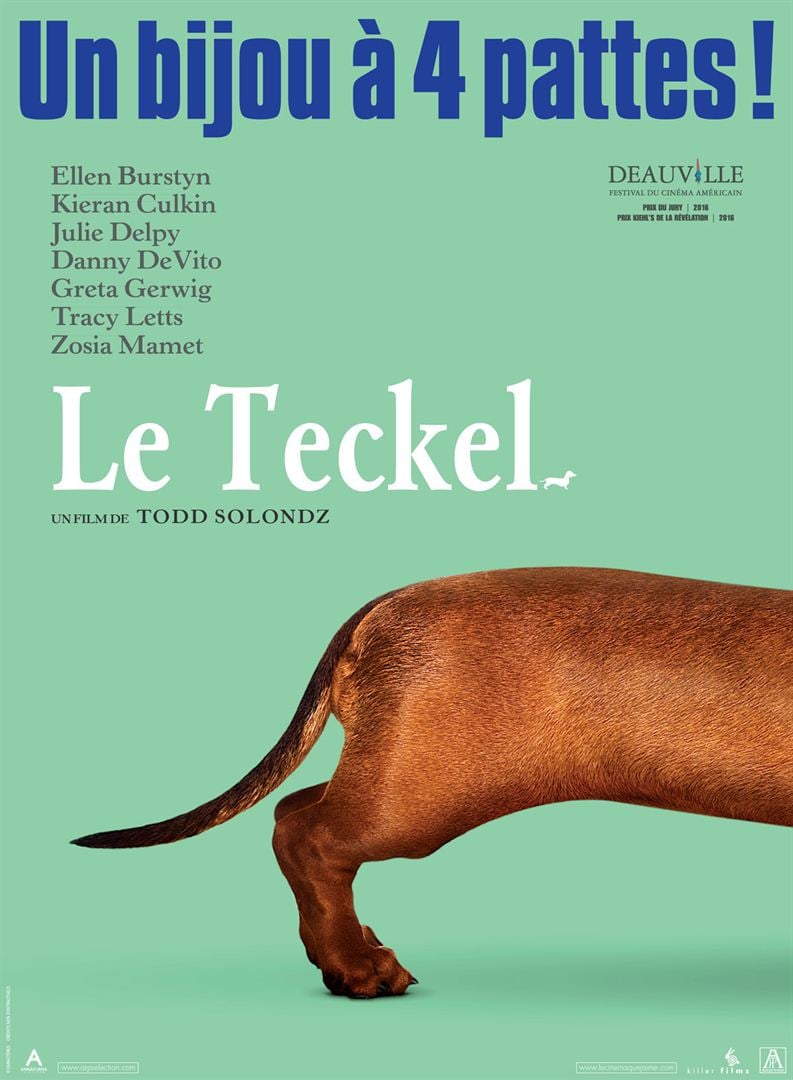

Quand douze mystérieux vaisseaux extra-terrestres pénètrent notre atmosphère et surplombent notre planète, la linguiste Louise Banks est réquisitionnée par l’US Army pour établir un premier contact. Un teckel passe de maître en maître : un enfant qui récupère d’une leucémie, une jeune célibataire en week-end chez un couple trisomique, un professeur de cinéma désabusé, une vieille femme au crépuscule de sa vie.

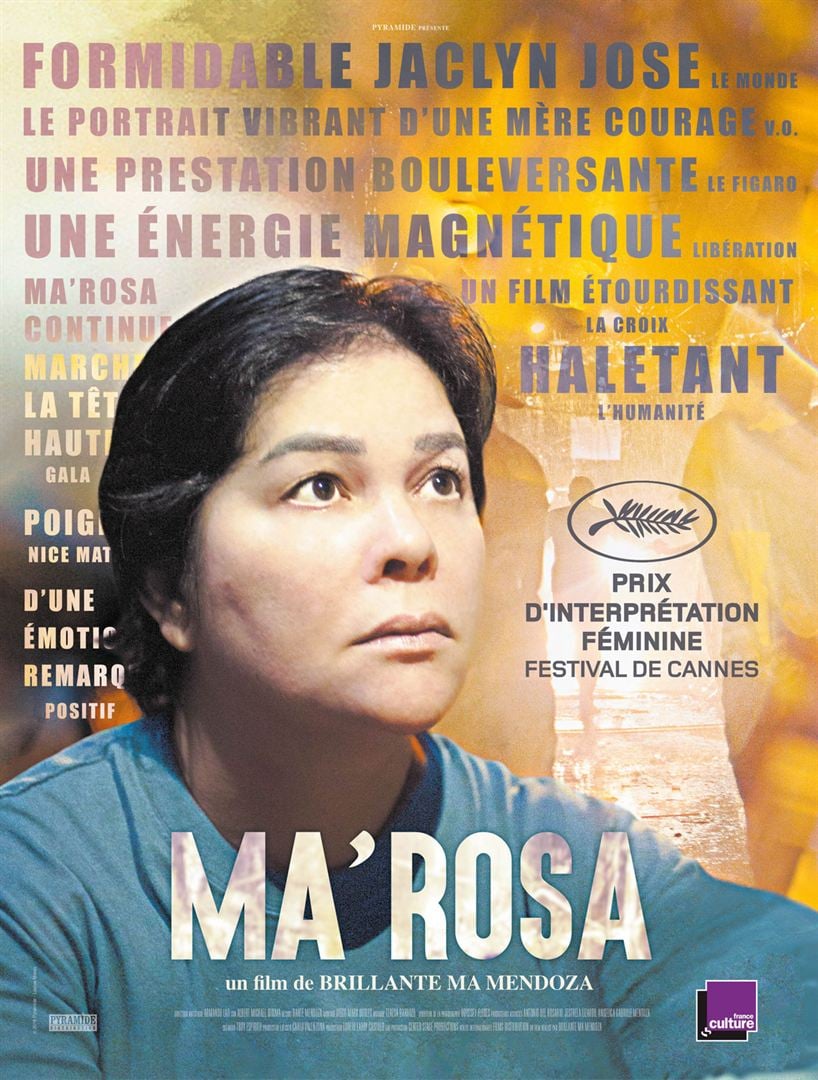

Un teckel passe de maître en maître : un enfant qui récupère d’une leucémie, une jeune célibataire en week-end chez un couple trisomique, un professeur de cinéma désabusé, une vieille femme au crépuscule de sa vie. Rosa et Nestor tiennent un petit commerce dans un bidonville de Manille. Ils y vendent des bonbons, des stylos… et, pour arrondir leurs revenus bien modestes, le crystal que leur vend un dealer. La veille de l’anniversaire de Nestor, la police débarque, les arrête devant leurs enfants éplorés, les traînent au poste. Les charges qui pèsent contre eux sont écrasantes. Pour éviter une lourde peine de prison, ils doivent dénoncer leur dealer. Mais les policiers leur mettent un autre marché en main : leur libération contre un gros pot-de-vin.

Rosa et Nestor tiennent un petit commerce dans un bidonville de Manille. Ils y vendent des bonbons, des stylos… et, pour arrondir leurs revenus bien modestes, le crystal que leur vend un dealer. La veille de l’anniversaire de Nestor, la police débarque, les arrête devant leurs enfants éplorés, les traînent au poste. Les charges qui pèsent contre eux sont écrasantes. Pour éviter une lourde peine de prison, ils doivent dénoncer leur dealer. Mais les policiers leur mettent un autre marché en main : leur libération contre un gros pot-de-vin. Coup de cœur pour ce dessin animé français qu’un excellent bouche à oreille m’a convaincu d’aller voir et que j’aurais ignoré sinon, couturé d’a priori sur les dessins animés que je continue à cantonner à un public enfantin.

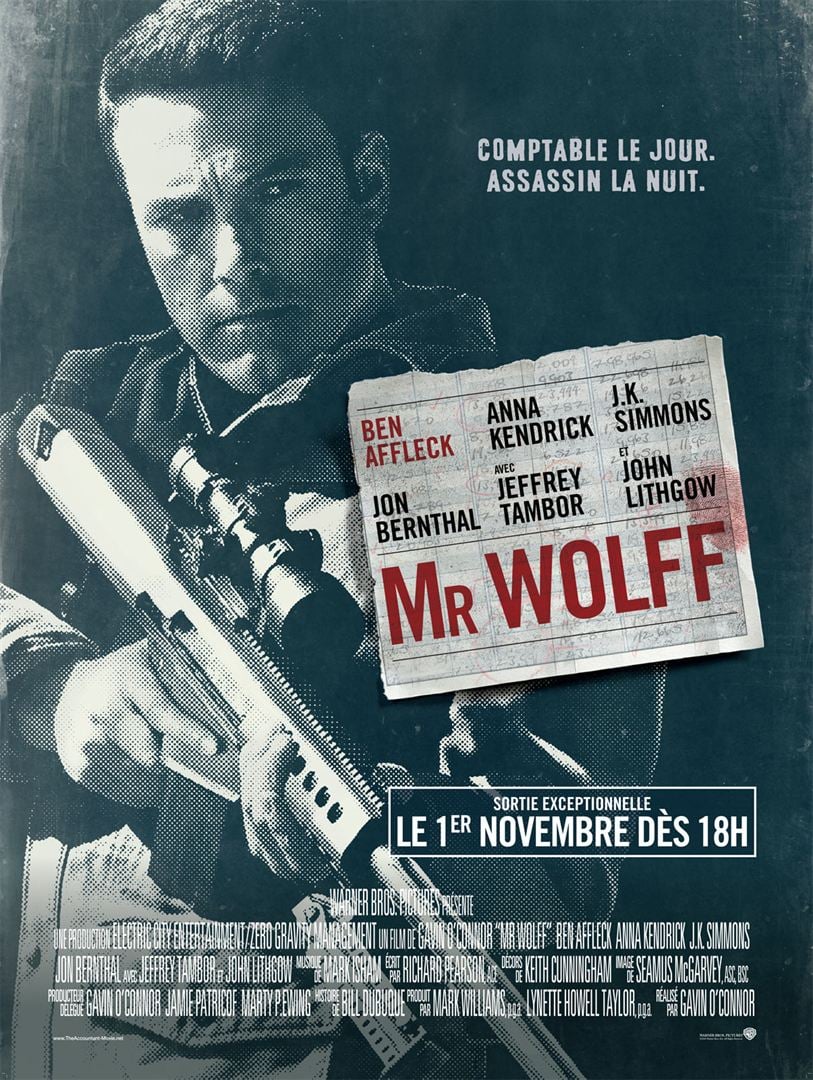

Coup de cœur pour ce dessin animé français qu’un excellent bouche à oreille m’a convaincu d’aller voir et que j’aurais ignoré sinon, couturé d’a priori sur les dessins animés que je continue à cantonner à un public enfantin. Mon Dieu cette affiche ! La photo qui tue : Ben Affleck le regard noir brandissant un fusil à lunettes. Et le slogan qui claque et fait penser à un film X « Bourgeoise le jour, p… la nuit ».

Mon Dieu cette affiche ! La photo qui tue : Ben Affleck le regard noir brandissant un fusil à lunettes. Et le slogan qui claque et fait penser à un film X « Bourgeoise le jour, p… la nuit ».