Quand « Le Cocu », une médiocre pièce de boulevard jouée sans conviction par trois acteurs cabotins (Pio Marmaï, Blanche Gardin et Sébastien Chassaigne) lui sort des yeux, Yannick (Raphaël Quénard), gardien de nuit sur un parking du 7.7 qui a posé une journée de congé pour venir se divertir au théâtre, ose faire ce qu’aucun spectateur n’ose jamais faire : se lever et crier aux acteurs sa colère. Gentiment prié de se rasseoir et de se taire, l’importun se fâche, dégaine un revolver et prend le théâtre en otage. Il écrit au débotté quelques dialogues et demande aux trois acteurs sidérés de les jouer.

Quand « Le Cocu », une médiocre pièce de boulevard jouée sans conviction par trois acteurs cabotins (Pio Marmaï, Blanche Gardin et Sébastien Chassaigne) lui sort des yeux, Yannick (Raphaël Quénard), gardien de nuit sur un parking du 7.7 qui a posé une journée de congé pour venir se divertir au théâtre, ose faire ce qu’aucun spectateur n’ose jamais faire : se lever et crier aux acteurs sa colère. Gentiment prié de se rasseoir et de se taire, l’importun se fâche, dégaine un revolver et prend le théâtre en otage. Il écrit au débotté quelques dialogues et demande aux trois acteurs sidérés de les jouer.

On aime – ou pas – le cinéma absurde de Quentin Dupieux. J’avoue avoir moi-même être passé par tous les stades du sentiment amoureux avec son cinéma, oscillant entre pas du tout (Mandibules), un peu (Au poste !, Fumer fait tousser) beaucoup (Le Daim) et passionnément (Incroyable mais vrai).

J’ai beaucoup aimé le pitch de Yannick que sa bande-annonce nous a ressassé ad nauseam pendant tout le mois de juillet : que se passerait-il si un jour un spectateur brisait le « quatrième mur », rompait le pacte implicite mais inviolable sur lequel est basée la convention théâtrale : la passivité, la soumission des spectateurs, pris en otage par la pièce à laquelle ils assistent, interdits avant le rideau final de la moindre manifestation – sinon celle de quitter la salle en silence en cours de représentation ?

Les deux ou trois phrases avec lesquelles Yannick prend la parole et opère cette transgression jouissive sont dans la bande-annonce. La regarder – si vous ne l’avez pas déjà vue le mois dernier (cf. supra) – vous fera gagner une heure et le prix d’une place.

Parce qu’une fois cette prise de pouvoir effectuée, Yannick, comme un moteur sans essence, tombe en panne sèche. La prise d’otages proprement dite, l’écriture par Yannick de ses lignes puis leur interprétation sont d’un ennui total et ne révèlent aucune surprise – sinon celle [attention spoiler] d’un trop bref retournement de pouvoir durant lequel Pio Marmaï personnifie les dérives violentes mises en lumière par la fameuse expérience de Palo Alto et le film allemand La Vague.

Tout bien considéré, à quoi se résume Yannick ? À tourner en dérision le théâtre de boulevard médiocre et répétitif qui attire encore quelques provinciaux égarés dans des théâtres désuets du neuvième arrondissement. Les acteurs finiront d’ailleurs par le reconnaître eux-mêmes, le public au contraire restant étonnamment silencieux.

Yannick mène cette entreprise par la bouche de son héros. Il serait injuste de ne pas saluer la performance de Raphaël Quenard. Il a déjà joué deux fois chez Quentin Dupieux. Son talent a explosé cette année avec Chien de la casse et Sur la branche. Il est la révélation cinéma de l’année 2023.

Que penser de ce personnage ? Je lis dans Télérama que « cet escogriffe à la diction bizarre » (formule parfaite que je suis jaloux de ne pas avoir trouvée moi-même) est un « gars de la France périurbaine » qui exprime « le ressentiment (…) d’être mal représenté, de ne pas être reconnu » et que « dans le monde du faux et du morne » Yannick « réinjecte de l’émotion, en roi de l’impro, en showman illuminé ».

Je comprends ce point de vue, brillamment exprimé. Mais je ne le partage pas. Je peine à voir dans Yannick le porte-drapeau de la France périphérique, écrasé par la snobinarderie sans âme d’un parisianisme formaté. La faute à ma bonne éducation et à mon goût des convenances : sa vulgarité, ses fautes de français, son manque de respect aux autres m’ont horripilé.

Yannick est définitivement un film beaucoup trop transgressif pour moi. C’est affaire de subjectivité. Ce qui m’a mis mal à l’aise ne vous dérangera peut-être pas.

La bande-annonce

Elena et Ivan, deux architectes barcelonais, décident de s’installer dans la vieille bicoque que la tante d’Elena leur a laissée à sa mort et d’exploiter le liège des cinq cents hectares qui l’entourent. Mais à ces néoruraux, pétris de bonnes intentions, la vie à la ferme réservera bien des surprises.

Elena et Ivan, deux architectes barcelonais, décident de s’installer dans la vieille bicoque que la tante d’Elena leur a laissée à sa mort et d’exploiter le liège des cinq cents hectares qui l’entourent. Mais à ces néoruraux, pétris de bonnes intentions, la vie à la ferme réservera bien des surprises.

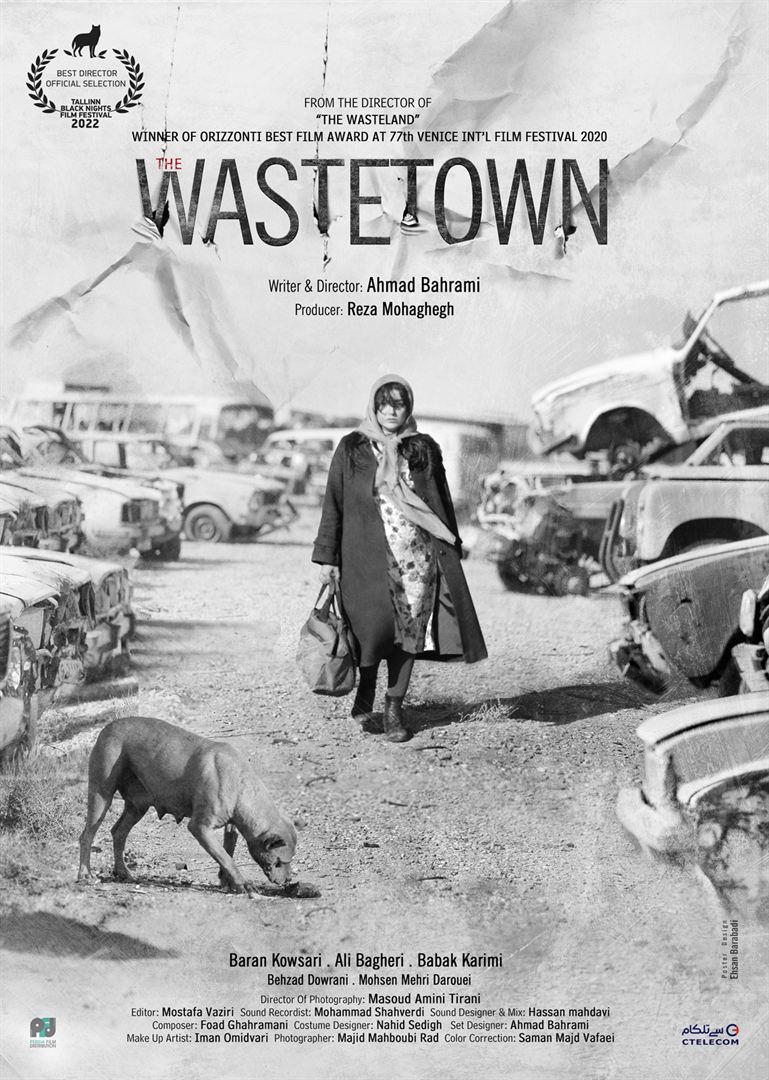

Bermani, la trentaine, se présente à l’entrée d’une casse automobile, perdue au milieu d’une plaine déserte battue par le vent. Elle sort de prison où elle vient de passer dix années pour le meurtre de son mari. Elle cherche son fils dont elle a accouché en prison. Dans les trois jours que durent le film, elle tentera d’obtenir sur lui des informations du gardien de la casse, de son directeur et de son beau-frère, qui fut avant son mariage amoureux d’elle et qui est suspecté de l’avoir aidée à tuer son mari.

Bermani, la trentaine, se présente à l’entrée d’une casse automobile, perdue au milieu d’une plaine déserte battue par le vent. Elle sort de prison où elle vient de passer dix années pour le meurtre de son mari. Elle cherche son fils dont elle a accouché en prison. Dans les trois jours que durent le film, elle tentera d’obtenir sur lui des informations du gardien de la casse, de son directeur et de son beau-frère, qui fut avant son mariage amoureux d’elle et qui est suspecté de l’avoir aidée à tuer son mari. Julia a vingt-deux ans et deux jeunes enfants qu’elle couve de toute la tendresse maternelle dont elle est capable. Elle poursuit des études pour devenir infirmière mais fait pour le moment le ménage dans un grand hôtel. Elle peut compter sur son père et sur sa sœur pour l’aider. Mais, éternelle amoureuse, elle ne peut pas vivre sans compagnon.

Julia a vingt-deux ans et deux jeunes enfants qu’elle couve de toute la tendresse maternelle dont elle est capable. Elle poursuit des études pour devenir infirmière mais fait pour le moment le ménage dans un grand hôtel. Elle peut compter sur son père et sur sa sœur pour l’aider. Mais, éternelle amoureuse, elle ne peut pas vivre sans compagnon. Quand « Le Cocu », une médiocre pièce de boulevard jouée sans conviction par trois acteurs cabotins (Pio Marmaï, Blanche Gardin et Sébastien Chassaigne) lui sort des yeux, Yannick (Raphaël Quénard), gardien de nuit sur un parking du 7.7 qui a posé une journée de congé pour venir se divertir au théâtre, ose faire ce qu’aucun spectateur n’ose jamais faire : se lever et crier aux acteurs sa colère. Gentiment prié de se rasseoir et de se taire, l’importun se fâche, dégaine un revolver et prend le théâtre en otage. Il écrit au débotté quelques dialogues et demande aux trois acteurs sidérés de les jouer.

Quand « Le Cocu », une médiocre pièce de boulevard jouée sans conviction par trois acteurs cabotins (Pio Marmaï, Blanche Gardin et Sébastien Chassaigne) lui sort des yeux, Yannick (Raphaël Quénard), gardien de nuit sur un parking du 7.7 qui a posé une journée de congé pour venir se divertir au théâtre, ose faire ce qu’aucun spectateur n’ose jamais faire : se lever et crier aux acteurs sa colère. Gentiment prié de se rasseoir et de se taire, l’importun se fâche, dégaine un revolver et prend le théâtre en otage. Il écrit au débotté quelques dialogues et demande aux trois acteurs sidérés de les jouer. Artiste peintre, Francesca Llopis se retrouve bien esseulée quand sa fille décide de quitter le nid familial pour aller faire du surf au Brésil puis de la chanson en Allemagne. Que faire de sa vie quand on est une sexagénaire pleine d’énergie et de charme ? Comment rencontrer un compagnon ?

Artiste peintre, Francesca Llopis se retrouve bien esseulée quand sa fille décide de quitter le nid familial pour aller faire du surf au Brésil puis de la chanson en Allemagne. Que faire de sa vie quand on est une sexagénaire pleine d’énergie et de charme ? Comment rencontrer un compagnon ? Marco Carrera est né en 1959. Ses deux parents appartiennent à la classe aisée italienne et sont tous deux architectes. Marco a une sœur aînée, Irene, gravement dépressive, et un frère cadet, Giacomo, qui partira plus tard vivre aux Etats-Unis. Chaque été, les Carrera vont en vacances dans la maison familiale lovée au fond d’une crique reculée de la mer Tyrrhénienne. Leurs voisins, un couple franco-italien, les Lattes, ont une fille, Luisa, dont Marco est amoureux depuis l’enfance.

Marco Carrera est né en 1959. Ses deux parents appartiennent à la classe aisée italienne et sont tous deux architectes. Marco a une sœur aînée, Irene, gravement dépressive, et un frère cadet, Giacomo, qui partira plus tard vivre aux Etats-Unis. Chaque été, les Carrera vont en vacances dans la maison familiale lovée au fond d’une crique reculée de la mer Tyrrhénienne. Leurs voisins, un couple franco-italien, les Lattes, ont une fille, Luisa, dont Marco est amoureux depuis l’enfance.