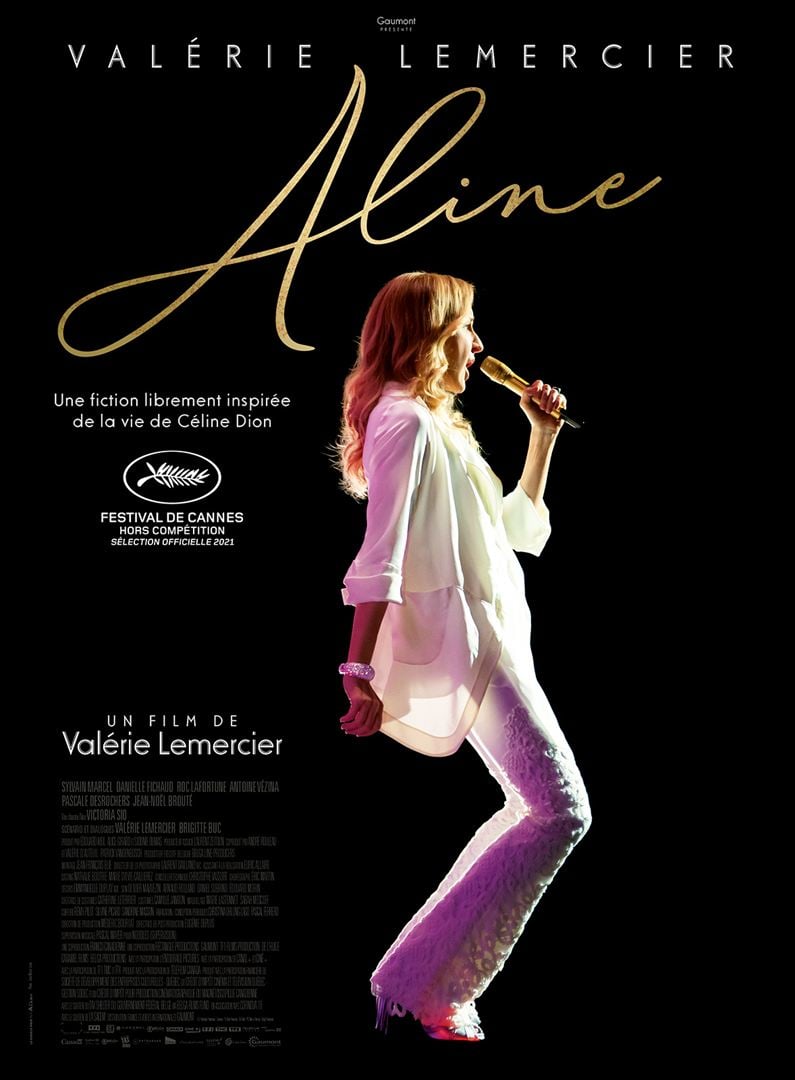

Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé ne serait pas purement fortuite. Aline Dieu, c’est Céline Dion. Une Céline Dion qui ne prétendrait pas à la parfaite authenticité, pour permettre à Valérie Lemercier quelques libertés avec la réalité – et lui éviter aussi des tracas juridiques.

Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé ne serait pas purement fortuite. Aline Dieu, c’est Céline Dion. Une Céline Dion qui ne prétendrait pas à la parfaite authenticité, pour permettre à Valérie Lemercier quelques libertés avec la réalité – et lui éviter aussi des tracas juridiques.

Ce vrai-faux biopic était attendu depuis de nombreux mois. Sa sortie prévue en novembre 2020 a été repoussée une première fois en février 2021 puis en novembre.

Valérie Lemercier a joué dans tellement de comédies, elle a un tel potentiel comique, qu’on pourrait croire que Aline est une parodie. Ce serait faire un grave contresens. Loin de se moquer de la chanteuse québécoise, Valérie Lemercier signe un biopic bienveillant, dépourvu de toute ironie.

Il y aurait eu pourtant matière à moquerie dans la carrière de la chanteuse, dans son goût pour le kitsch et le bling-bling, dans son répertoire désespérément sirupeux. Et il y aurait eu de quoi médire aussi sur sa relation avec son manager, René Angélil, de vingt-six ans son aîné, qui la découvrit quand elle n’était encore qu’une enfant, l’épousa en 1994 et eut avec elle trois enfants en 2001 et 2010 avant de mourir en 2016 d’un cancer de la gorge. Mais ce n’est pas le parti pris retenu par Aline qui raconte au contraire une histoire d’amour au premier degré.

Le film repose sur les épaules de Valérie Lemercier qui en assure la réalisation, en a co-écrit le scénario et en interprète le rôle principal. Seul aspect qu’elle a accepté de déléguer : ce n’est pas elle mais une chanteuse nommée Victoria Sio qui interprète les titres de Céline/Aline.

Valérie Lemercier est époustouflante de charisme, de présence, de justesse. Elle administre avec éclat la preuve qu’aucune Camille Cottin ne saura jamais la détrôner. On voit mal comment le César de la meilleure actrice pourrait lui échapper en mars prochain (elle a déjà obtenu deux fois celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Visiteurs en 1994 et Fauteuils d’orchestre en 2007).

Pour autant, Aline souffre d’une tare congénitale. Sa bienveillance à l’égard de son sujet, son refus de toute dramatisation (il n’y a pas de « méchant » dans le film) le privent de tout enjeu. Tout se déroule selon une lente et interminable chronologie (le film dure deux heures mais j’ai eu l’impression qu’il en durait le double) : l’enfance d’Aline auprès de ses treize frères et sœurs (la partie peut-être la plus réjouissante du film qui m’a rappelé le tempo effréné d’Amélie Poulain), la révélation de son talent, la gloire soudaine et l’histoire d’amour qui se noue avec son manager.

Il ne manque pas un bouton de guêtre – ni un stiletto – à cette émouvante biographie. On ne peut qu’être emporté par la communicative énergie qui s’en dégage. Mais c’est précisément son absence de faiblesse, de défaut qui fait de cet objet trop lisse, trop parfait, un film qu’on admirera mais qu’on n’aimera pas nécessairement.

Des dizaines de patients attendent, une nuit de décembre 2018, au service des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris, après une manifestation des Gilets Jaunes. Parmi eux, Raf (Valeria Bruni-Tedeschi), la quarantaine, une dessinatrice en pleine crise conjugale avec son épouse Julie (Marina Foïs) qui tremble pour son fils Kevin, parti manifester et dont elle est sans nouvelles. Yann (Pio Marmaï), un routier nîmois en colère, monté à Paris pour manifester, dont la jambe a été blessée par une grenade de désencerclement. Et Kim (Aïssatou Diallo Sagna) qui enchaîne sa sixième nuit de garde, alors même que sa fille est malade, et qui tente avec toute la bonne volonté du monde et des moyens cruellement insuffisants, d’accueillir et de soulager la douleur des patients.

Des dizaines de patients attendent, une nuit de décembre 2018, au service des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris, après une manifestation des Gilets Jaunes. Parmi eux, Raf (Valeria Bruni-Tedeschi), la quarantaine, une dessinatrice en pleine crise conjugale avec son épouse Julie (Marina Foïs) qui tremble pour son fils Kevin, parti manifester et dont elle est sans nouvelles. Yann (Pio Marmaï), un routier nîmois en colère, monté à Paris pour manifester, dont la jambe a été blessée par une grenade de désencerclement. Et Kim (Aïssatou Diallo Sagna) qui enchaîne sa sixième nuit de garde, alors même que sa fille est malade, et qui tente avec toute la bonne volonté du monde et des moyens cruellement insuffisants, d’accueillir et de soulager la douleur des patients. Laura (Seidi Haarla) est une jeune Finlandaise venue en Russie dans les années 90 pour y étudier et en apprendre la langue. Elle y est devenue l’amante de Laura (Dinara Drukarova), une archéologue russe, qui, à la veille de leur départ pour Mourmansk, où les deux archéologues avaient l’intention d’aller voir des peintures rupestres, lui fait faux bond.

Laura (Seidi Haarla) est une jeune Finlandaise venue en Russie dans les années 90 pour y étudier et en apprendre la langue. Elle y est devenue l’amante de Laura (Dinara Drukarova), une archéologue russe, qui, à la veille de leur départ pour Mourmansk, où les deux archéologues avaient l’intention d’aller voir des peintures rupestres, lui fait faux bond. Laurent (Jérémie Rénier) est sous-officier de gendarmerie. Il commande une petit brigade en Seine-maritime, sur les bords de la Manche où il aime naviguer sur le bateau qu’il a acheté avec son meilleur ami. Il vient de demander la main de sa compagne, Marie, dont il partage la vie depuis dix ans et avec qui il a eu un enfant (interprétée par la propre fille du réalisateur et auquel elle ressemble étonnamment). La vie de la brigade et de ses militaires est ponctuée de petits drames ordinaires : un suicide du haut des falaises d’Etretat, un jeune qui circule sans casque et sous emprise, un poivrot qu’il faut raccompagner chez sa mère (Xavier Beauvois en caméo), un agriculteur qui part en vrille…

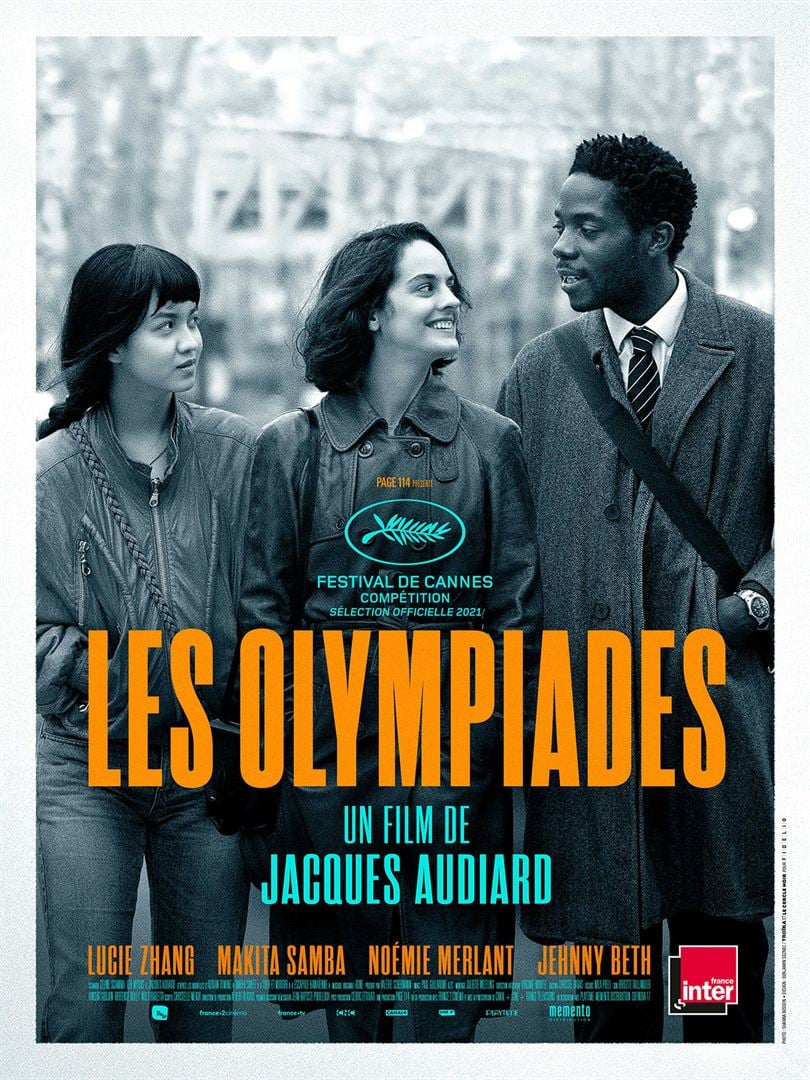

Laurent (Jérémie Rénier) est sous-officier de gendarmerie. Il commande une petit brigade en Seine-maritime, sur les bords de la Manche où il aime naviguer sur le bateau qu’il a acheté avec son meilleur ami. Il vient de demander la main de sa compagne, Marie, dont il partage la vie depuis dix ans et avec qui il a eu un enfant (interprétée par la propre fille du réalisateur et auquel elle ressemble étonnamment). La vie de la brigade et de ses militaires est ponctuée de petits drames ordinaires : un suicide du haut des falaises d’Etretat, un jeune qui circule sans casque et sous emprise, un poivrot qu’il faut raccompagner chez sa mère (Xavier Beauvois en caméo), un agriculteur qui part en vrille… De nos jours, dans le quartier des Olympiades, à Paris 13ème, quatre jeunes gens se croisent, se séduisent, s’aiment, se quittent, se retrouvent….

De nos jours, dans le quartier des Olympiades, à Paris 13ème, quatre jeunes gens se croisent, se séduisent, s’aiment, se quittent, se retrouvent…. Vincent (Fabrice Éboué) et Sophie (Marina Foïs) tiennent une petite boucherie dans le centre d’une ville de province. Leur couple bat de l’aile et leur commerce périclite qui, un beau matin, est la cible d’un coup de main d’une bande de vegans. Vincent a reconnu l’un d’eux et, quelques jours plus tard, veut lui donner une leçon et l’écrase par mégarde. Son cadavre, débité en morceaux, se retrouve bientôt dans l’étal de sa boucherie et remporte un succès inespéré auprès de la clientèle. Pour répondre à la demande, Vincent et Sophie se transforment en tueurs en série.

Vincent (Fabrice Éboué) et Sophie (Marina Foïs) tiennent une petite boucherie dans le centre d’une ville de province. Leur couple bat de l’aile et leur commerce périclite qui, un beau matin, est la cible d’un coup de main d’une bande de vegans. Vincent a reconnu l’un d’eux et, quelques jours plus tard, veut lui donner une leçon et l’écrase par mégarde. Son cadavre, débité en morceaux, se retrouve bientôt dans l’étal de sa boucherie et remporte un succès inespéré auprès de la clientèle. Pour répondre à la demande, Vincent et Sophie se transforment en tueurs en série. À la mort de leur rédacteur en chef, Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray), tous les journalistes de The French Dispatch, l’antenne française d’un quotidien américain, se réunissent pour publier un ultime numéro. Il comprendra une rubrique nécrologique et trois articles écrits par les trois meilleures plumes du journal. Le premier sera centré sur un artiste peintre emprisonné dans un établissement pénitentiaire psychiatrique ; le deuxième évoquera la révolte étudiante qui a semé le chaos dans la petite ville d’Ennui-sur-Blasé ; le troisième racontera le kidnapping du fils de la police locale, libéré grâce au courage d’un grand chef.

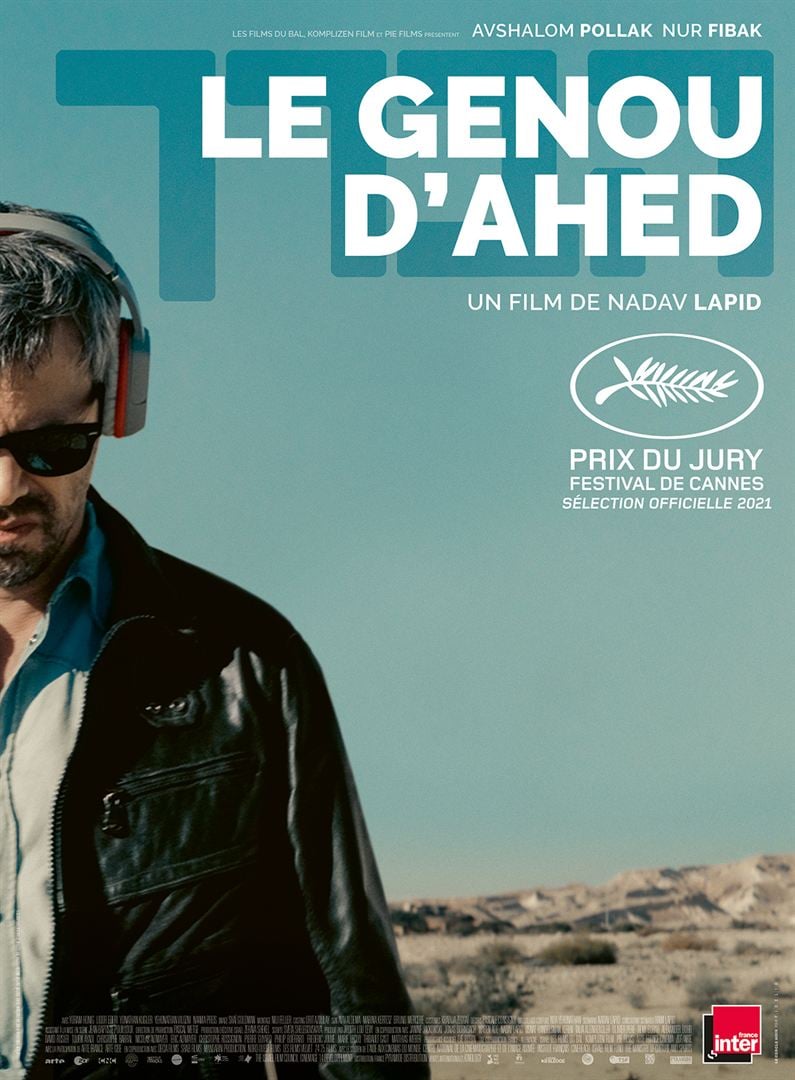

À la mort de leur rédacteur en chef, Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray), tous les journalistes de The French Dispatch, l’antenne française d’un quotidien américain, se réunissent pour publier un ultime numéro. Il comprendra une rubrique nécrologique et trois articles écrits par les trois meilleures plumes du journal. Le premier sera centré sur un artiste peintre emprisonné dans un établissement pénitentiaire psychiatrique ; le deuxième évoquera la révolte étudiante qui a semé le chaos dans la petite ville d’Ennui-sur-Blasé ; le troisième racontera le kidnapping du fils de la police locale, libéré grâce au courage d’un grand chef. Y. est un réalisateur israélien en colère. Il est en plein casting de son premier film, Le Genou d’Ahed, qui aura comme figures principales Ahed Tamimi, une jeune Palestinienne condamnée à huit mois de prison pour avoir giflé un soldat de Tsahal, et Bezadel Smotrich, un député d’extrême-droite qui a affirmé qu’il aurait fallu lui tirer dessus « ne fût-ce que dans le genou ».

Y. est un réalisateur israélien en colère. Il est en plein casting de son premier film, Le Genou d’Ahed, qui aura comme figures principales Ahed Tamimi, une jeune Palestinienne condamnée à huit mois de prison pour avoir giflé un soldat de Tsahal, et Bezadel Smotrich, un député d’extrême-droite qui a affirmé qu’il aurait fallu lui tirer dessus « ne fût-ce que dans le genou ». Chez les Pianelli, on est kiosquière de mère en fille. Alexandra, la petite dernière, a eu beau aller faire une école d’art à Strasbourg, son destin l’a rattrapée : pour joindre les deux bouts, elle donne un coup de mains à sa mère dans le kiosque que tenaient avant elle sa grand-mère et son arrière grand-mère, place Victor-Hugo dans le cossu seizième arrondissement de Paris. Elle y filme avec son téléphone portable les clients qui passent et la vie qui va.

Chez les Pianelli, on est kiosquière de mère en fille. Alexandra, la petite dernière, a eu beau aller faire une école d’art à Strasbourg, son destin l’a rattrapée : pour joindre les deux bouts, elle donne un coup de mains à sa mère dans le kiosque que tenaient avant elle sa grand-mère et son arrière grand-mère, place Victor-Hugo dans le cossu seizième arrondissement de Paris. Elle y filme avec son téléphone portable les clients qui passent et la vie qui va. Selma (Zoé Adjani, nièce de) a dix-huit ans. Elle a grandi à Neuilly dans une famille aisée originaire d’Algérie. Son père (Lyes Salem) est architecte, sa mère (Amira Casar) était gynécologue avant d’arrêter son travail pour se consacrer à l’éducation de sa fille. On est en 1993 et l’Algérie est en train de basculer dans la guerre civile. Aussi libéraux soient-ils, les parents de Selma entendent contrôler son éducation, lui interdire de fréquenter les garçons qui lui tournent autour dans l’école de commerce qu’elle vient d’intégrer et l’encourager à leur préférer ceux, bien nés, qu’ils lui présentent.

Selma (Zoé Adjani, nièce de) a dix-huit ans. Elle a grandi à Neuilly dans une famille aisée originaire d’Algérie. Son père (Lyes Salem) est architecte, sa mère (Amira Casar) était gynécologue avant d’arrêter son travail pour se consacrer à l’éducation de sa fille. On est en 1993 et l’Algérie est en train de basculer dans la guerre civile. Aussi libéraux soient-ils, les parents de Selma entendent contrôler son éducation, lui interdire de fréquenter les garçons qui lui tournent autour dans l’école de commerce qu’elle vient d’intégrer et l’encourager à leur préférer ceux, bien nés, qu’ils lui présentent.