Ulzii est un brillant élève que son professeur de physique encourage à se présenter aux Olympiades scientifiques. S’il l’emporte, il pourra décrocher une bourse pour une meilleure école et, qui sait, pour une université à l’étranger. Mais Ulzii est d’un milieu modeste. Sa famille a quitté la campagne pour s’installer en périphérie de la ville, dans une yourte que, depuis la mort de son père, sa mère, qui a sombré dans l’alcoolisme, peine à chauffer. Face à cette mère démissionnaire, c’est à Ulzii qu’incombe la responsabilité de trouver l’argent pour nourrir ses trois cadets.

Ulzii est un brillant élève que son professeur de physique encourage à se présenter aux Olympiades scientifiques. S’il l’emporte, il pourra décrocher une bourse pour une meilleure école et, qui sait, pour une université à l’étranger. Mais Ulzii est d’un milieu modeste. Sa famille a quitté la campagne pour s’installer en périphérie de la ville, dans une yourte que, depuis la mort de son père, sa mère, qui a sombré dans l’alcoolisme, peine à chauffer. Face à cette mère démissionnaire, c’est à Ulzii qu’incombe la responsabilité de trouver l’argent pour nourrir ses trois cadets.

La Mongolie et ses steppes intimidantes battues par un vent glacial n’ont fait qu’une entrée récente sur la scène cinématographique mondiale. Je me souviens de mon étonnement et de mon émerveillement en 2004 à la sortie de L’Histoire du chameau qui pleure. Et puis il y a eu Le Chien jaune de Mongolie en 2006. Le Mariage de Tuya en 2007, filmé par un réalisateur chinois, avait été tourné en Mongolie intérieure, côté chinois. Ce même réalisateur, Wang Quan’an, a franchi en 2020 la frontière pour s’affranchir de la censure chinoise, et réalisé en Mongolie La Femme des steppes, le Flic et l’Œuf.

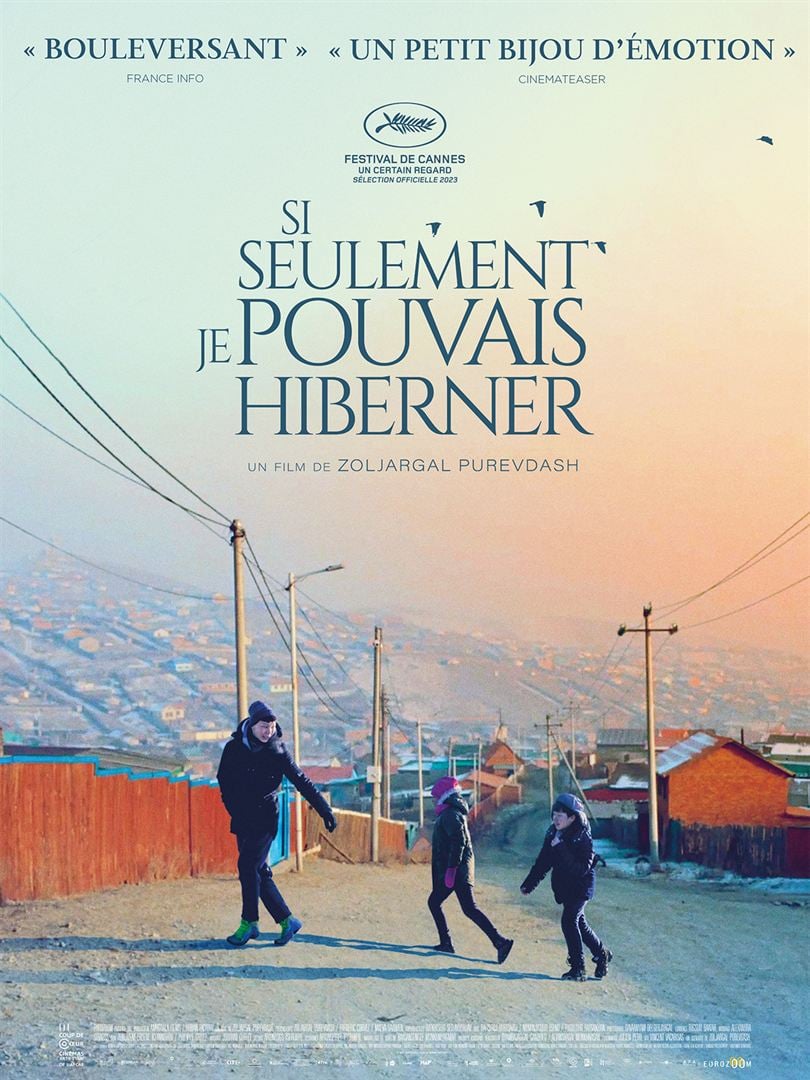

Si seulement je pouvais hiberner (dans son titre original Баавгай болохсон, Baavgai Bolohson, signifiant littéralement « Si seulement j’étais un ours ») inaugure un sous-genre dans le cinéma mongol dont les quelques précédents reproduisaient, au risque de la répétition, le même schéma : l’histoire d’une famille nucléaire vivant sous sa yourte, au cœur de la plaine déserte, soudainement percutée par l’irruption de la modernité – le cinéma de Pema Tseden (Tharlo, le berger tibétain en 2018, Jinpa, un conte tibétain en 2020, Balloon en 2021) en constituant le pendant tibétain. Ici, la famille nucléaire campagnarde a migré en ville. Une ville filmée en mode documentaire dans un brouillard givrant dont l’opacité trouve sa cause dans la pollution qui y règne. La famille de Ulzii vit misérablement à sa périphérie, sur un terrain où elle a posé sa yourte, comme si son installation précaire n’avait pas vocation à durer. Sa pauvreté contraste avec les immeubles du centre-ville où la tante d’Ulzii, qui, elle, a fait des études et un beau mariage, est désormais installée.

Si seulement je pouvais hiberner pâtit de la naïveté de son scénario écrit d’avance. Il suit une ligne prévisible : celle du parcours dickensien en diable d’un adolescent méritant qui devra trancher quelques dilemmes douloureux (sécher ses cours au risque de compromettre ses chances de succès au concours pour gagner l’argent nécessaire à soigner son frère poitrinaire) avant de voir ses sacrifices récompensés. Pour autant, on se laissera attendrir par ce gamin sympathique – qui a connu, dans son enfance, les mêmes conditions de vie que le personnage qu’il incarne – et par ce feel-good movie dépaysant, présenté à Cannes le printemps dernier dans la section Un certain regard.