Actrice jadis oscarisée, star sur le déclin, Elizabeth Sparkle (Demi Moore) anime une émission quotidienne d’aérobic sur une chaîne télévisée. Menacée de licenciement par son patron (Denis Quaid) le jour de son cinquantième anniversaire, Elizabeth reçoit une publicité pour une mystérieuse substance. Son injection lui redonnerait une nouvelle jeunesse. Mais une condition doit être respectée : tous les sept jours, l’ancienne et la nouvelle version de soi doivent permuter.

Actrice jadis oscarisée, star sur le déclin, Elizabeth Sparkle (Demi Moore) anime une émission quotidienne d’aérobic sur une chaîne télévisée. Menacée de licenciement par son patron (Denis Quaid) le jour de son cinquantième anniversaire, Elizabeth reçoit une publicité pour une mystérieuse substance. Son injection lui redonnerait une nouvelle jeunesse. Mais une condition doit être respectée : tous les sept jours, l’ancienne et la nouvelle version de soi doivent permuter.

Faust, La Peau de chagrin, Dorian Gray… quels sacrifices sommes-nous prêts à consentir pour obtenir ce que nous désirons par-dessus tout ? Aujourd’hui, il s’agirait de l’éternelle jeunesse, d’une vision « plus jeune, plus belle, plus parfaite » de soi-même comme le promet la publicité de cette mystérieuse substance dont on ne saura pas d’où elle vient, combien elle coûte, qui la propose à Elizabeth ni dans quel but…. au point qu’on se demanderait presque si tout le film n’est pas qu’un cauchemar éveillé.

Coralie Fargeat n’avait tourné qu’un seul long, Revenge, un revenge porn movie sacrément efficace. Après ce premier film qui empruntait aux codes du film d’horreur, on aurait pu croire qu’elle serait revenue au cinéma mainstream avec ce film de studio, ses stars, sa sélection à Cannes. Mais, comme sa cadette en cinéma Julia Decourneau (Grave, Titane), Coralie Fargeot décide de creuser le sillon du body horror. Pour qui ne connaîtrait pas l’expression, une explication wikipédiesque est nécessaire : le body horror est un sous-genre du film d’horreur mettant en scène des mutations perturbantes du corps humain. David Cronenberg (Shivers, La Mouche…) est considéré comme le principal initiateur du genre ; mais on en trouve de nombreux exemples dans les anime japonais (Akira, Tetsuo…).

Des mutations perturbantes du corps humain, The Substance nous en réserve son lot. La première n’est pas la plus désagréable où l’on voit Demi Moore (née en 1962), qui ose le full frontal picture – elle avait déjà défrayé la chronique en couverture de Vanity Fair en 1991 – se muer en Margaret Quiley (née en 1994), peau de pêche, seins en pomme, fesses galbées…. Le cochon qui sommeille en chacun d’entre nous en prend plein les yeux avant de comprendre que le male gaze est le principal accusé de ce body horror féministe à la morale passablement rebattue : le culte narcissique de la beauté, le jeunisme, la lutte contre le vieillissement sont des impasses.

On aurait aimé que le film s’arrête vingt minutes plus tôt. Mais le scénario, qui a, contre toute raison, obtenu un prix à Cannes, en rajoute jusqu’à l’overdose. [attention spoiler] Alors que l’histoire aurait pu très efficacement s’arrêter avant l’ultime transformation d’Elizabeth/Sue, il nous sert une ultime séquence dont on devine par avance l’atrocité. La série B devient série Z suscitant au choix le dégoût ou l’éclat de rire avec une surenchère monstrueuse et sanguinolente (mon fils aîné, qui travaille dans le métier, me dit que plus une goutte de faux sang n’était disponible sur le marché dans les jours qui ont suivi le tournage).

Quel verdict ? j’ai beaucoup hésité. Je me serais spontanément limité à deux étoiles en raison des excès de ce film trop gore à mon goût. Mais cette note trop médiane n’aurait pas rendu justice à ce film hors normes, dont la photographie, la musique et les personnages perdus dans leurs addictions m’ont rappelé l’iconique Requiem for a Dream.

Alors que sa femme est sur le point d’accoucher, Justin Kemp (Nicholas Hoult) est convoqué pour participer à un jury d’assises. L’homme qui est jugé a de lourds antécédents. Il est accusé d’avoir assassiné sa compagne un an plus tôt après une violente dispute dans un bar. Le cadavre de la victime a été retrouvé dans un ruisseau, en contrebas d’une route. Or Justin Kemp se souvient être passé ce soir-là dans ce bar, l’avoir quitté sous une pluie diluvienne et avoir heurté en, voiture ce qu’il a cru alors être un cerf sur la route, au-dessus de ce ruisseau. S’il est coupable du crime qui est jugé, peut-il laisser un innocent être condamné ?

Alors que sa femme est sur le point d’accoucher, Justin Kemp (Nicholas Hoult) est convoqué pour participer à un jury d’assises. L’homme qui est jugé a de lourds antécédents. Il est accusé d’avoir assassiné sa compagne un an plus tôt après une violente dispute dans un bar. Le cadavre de la victime a été retrouvé dans un ruisseau, en contrebas d’une route. Or Justin Kemp se souvient être passé ce soir-là dans ce bar, l’avoir quitté sous une pluie diluvienne et avoir heurté en, voiture ce qu’il a cru alors être un cerf sur la route, au-dessus de ce ruisseau. S’il est coupable du crime qui est jugé, peut-il laisser un innocent être condamné ? Quand le 4 août 2020, 2750 tonnes de nitrate d’ammonium explosent sur le port de Beyrouth, tuant 217 personnes, en blessant plus de 7000 et occasionnant des milliards de dollars de dégâts, le tournage du film

Quand le 4 août 2020, 2750 tonnes de nitrate d’ammonium explosent sur le port de Beyrouth, tuant 217 personnes, en blessant plus de 7000 et occasionnant des milliards de dollars de dégâts, le tournage du film  Here relève un défi sacrément culotté : tourner tout un film sans jamais bouger la caméra. Un film qui ne raconterait pas une histoire censée se dérouler en deux heures, en une semaine, voire l’espace d’une vie, mais qui remonterait aux dinosaures, à leur extermination sous une pluie d’astéroïdes et à la naissance de l’humanité.

Here relève un défi sacrément culotté : tourner tout un film sans jamais bouger la caméra. Un film qui ne raconterait pas une histoire censée se dérouler en deux heures, en une semaine, voire l’espace d’une vie, mais qui remonterait aux dinosaures, à leur extermination sous une pluie d’astéroïdes et à la naissance de l’humanité. Joan (India Hair), Alice (Camille Cottin) et Rebecca sont lyonnaises. Joan et Alice enseignent en collège l’anglais et l’histoire respectivement. Dans l’attente d’un poste, Rebecca, professeure d’arts plastiques, est employée au musée gallo-romain de Fourvière. Joan vit avec Victor (Vincent Macaigne) mais elle n’est plus amoureuse de son conjoint et hésite à le lui dire. Alice lui oppose le modèle du couple qu’elle forme avec Eric (Grégoire Ludig) : un couple soudé mais sans amour. Rebecca entretient quant à elle une relation secrète avec un homme marié… qui s’avère être Eric lui-même.

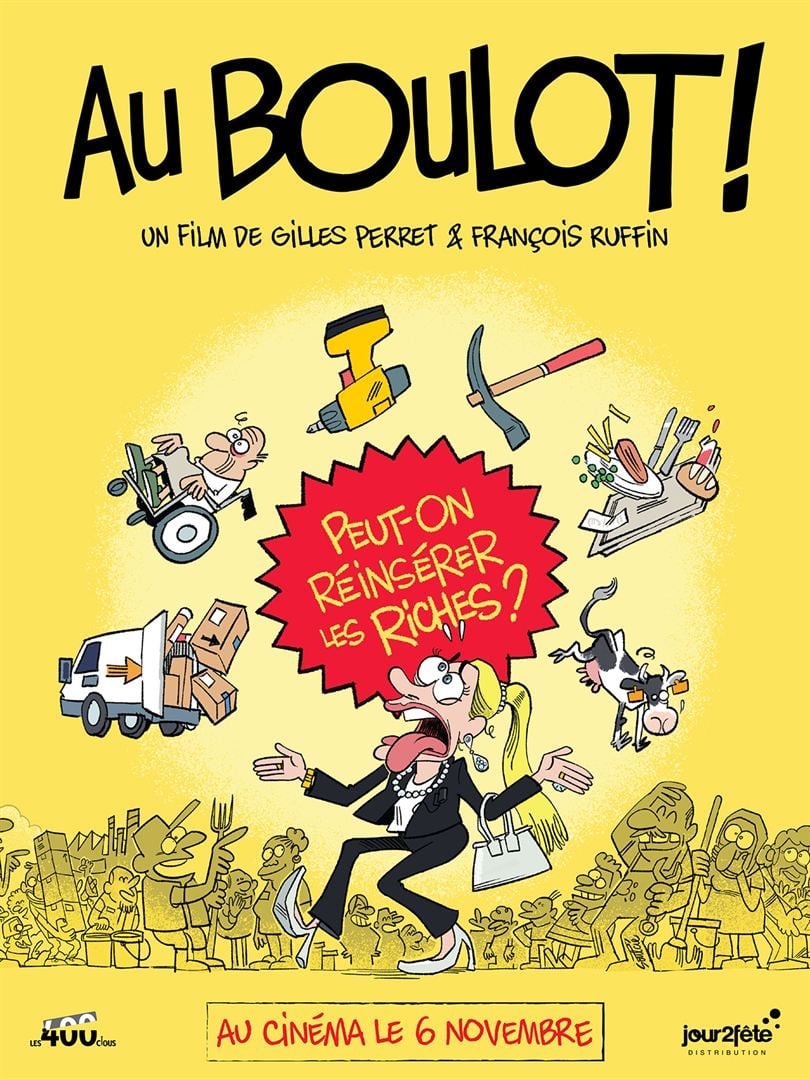

Joan (India Hair), Alice (Camille Cottin) et Rebecca sont lyonnaises. Joan et Alice enseignent en collège l’anglais et l’histoire respectivement. Dans l’attente d’un poste, Rebecca, professeure d’arts plastiques, est employée au musée gallo-romain de Fourvière. Joan vit avec Victor (Vincent Macaigne) mais elle n’est plus amoureuse de son conjoint et hésite à le lui dire. Alice lui oppose le modèle du couple qu’elle forme avec Eric (Grégoire Ludig) : un couple soudé mais sans amour. Rebecca entretient quant à elle une relation secrète avec un homme marié… qui s’avère être Eric lui-même. François Ruffin et Gilles Perret sont de retour. Après

François Ruffin et Gilles Perret sont de retour. Après  Marin Karmitz est connu pour être producteur de films et distributeur dans des salles qui portent les initiales de son nom. Moins connues sont sa passion pour la photographie et l’impressionnante collection qu’il a rassemblée au fil des ans. Une exposition lui était consacrée l’an dernier au Centre Pompidou. Y étaient exposées des oeuvres de la collection privée de Marin Karmitz et d’autres du fonds du Musée national d’art moderne.

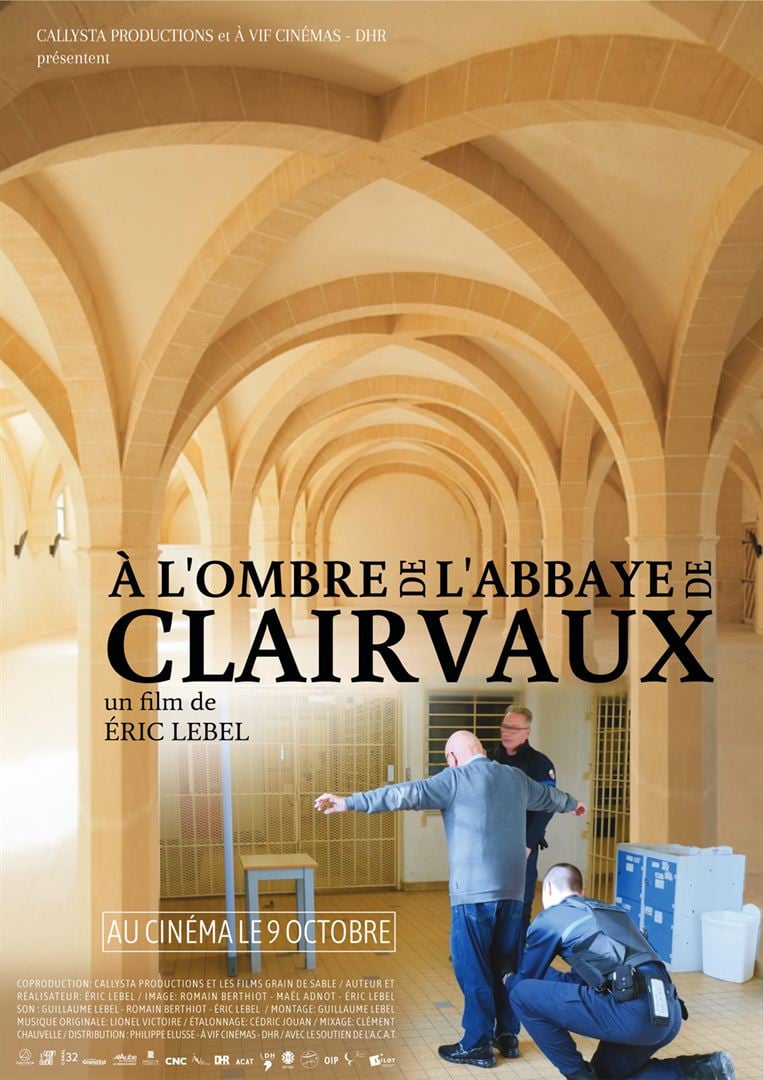

Marin Karmitz est connu pour être producteur de films et distributeur dans des salles qui portent les initiales de son nom. Moins connues sont sa passion pour la photographie et l’impressionnante collection qu’il a rassemblée au fil des ans. Une exposition lui était consacrée l’an dernier au Centre Pompidou. Y étaient exposées des oeuvres de la collection privée de Marin Karmitz et d’autres du fonds du Musée national d’art moderne. À Clairvaux, dans l’Aube, Bernard fonda au début du XIIème siècle une abbaye cistercienne qui eut une grande renommée. Ses moines en furent chassés à la Révolution française et l’abbaye fut transformée en prison. Jusqu’à sa fermeture en 2023, la maison centrale de Clairvaux accueillit des détenus condamnés à de longues peines.

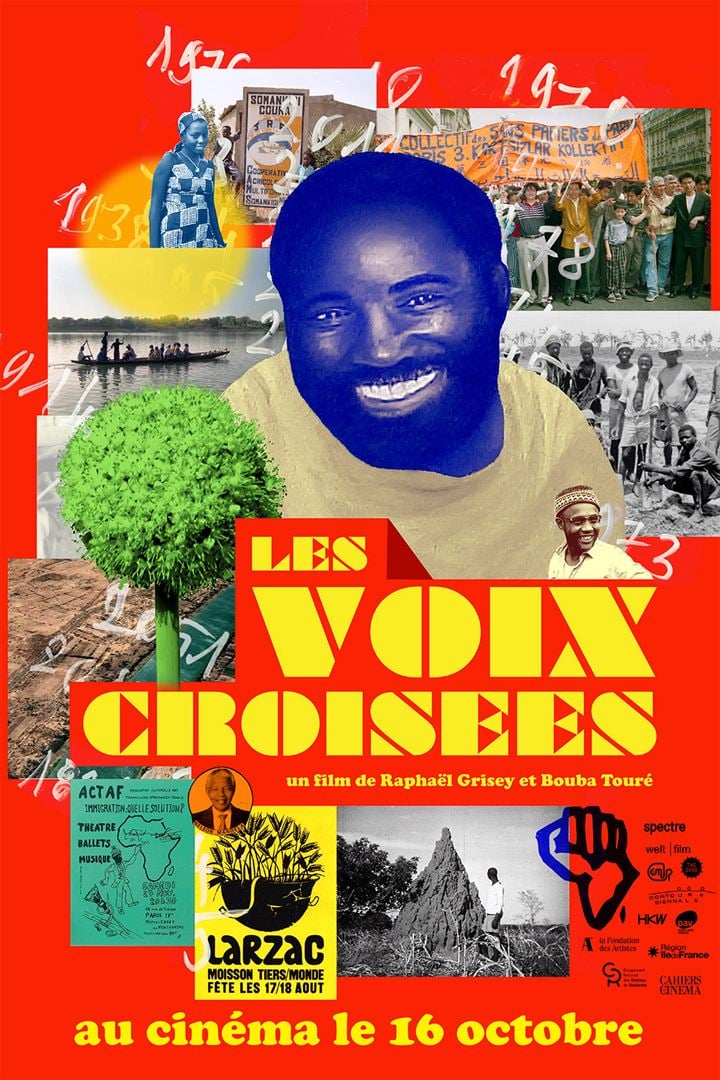

À Clairvaux, dans l’Aube, Bernard fonda au début du XIIème siècle une abbaye cistercienne qui eut une grande renommée. Ses moines en furent chassés à la Révolution française et l’abbaye fut transformée en prison. Jusqu’à sa fermeture en 2023, la maison centrale de Clairvaux accueillit des détenus condamnés à de longues peines. Né au Mali en 1948, Bouba Touré a immigré en France à la fin des années 60, a travaillé chez Chausson, un équipementier automobile, a connu la misère des foyers de travailleurs, a fréquenté les bancs de l’université de Vincennes et a participé aux mouvements protestataires qui dénonçaient les conditions d’accueil des travailleurs africains en France. En 1977, avec une dizaine d’immigrés maliens en France, il a décidé de revenir chez lui, dans la région de Kayes, sur les rives du fleuve Sénégal, et d’y créer une coopérative. Jusqu’à sa mort début 2022, il a vécu à cheval entre la France et le Mali et, en marge de son travail de projectionniste dans des salles de cinéma parisiennes, s’est érigé en mémoire vivante de l’immigration africaine à Paris.

Né au Mali en 1948, Bouba Touré a immigré en France à la fin des années 60, a travaillé chez Chausson, un équipementier automobile, a connu la misère des foyers de travailleurs, a fréquenté les bancs de l’université de Vincennes et a participé aux mouvements protestataires qui dénonçaient les conditions d’accueil des travailleurs africains en France. En 1977, avec une dizaine d’immigrés maliens en France, il a décidé de revenir chez lui, dans la région de Kayes, sur les rives du fleuve Sénégal, et d’y créer une coopérative. Jusqu’à sa mort début 2022, il a vécu à cheval entre la France et le Mali et, en marge de son travail de projectionniste dans des salles de cinéma parisiennes, s’est érigé en mémoire vivante de l’immigration africaine à Paris. Emprisonné à l’hôpital psychiatrique Arkhan après les crimes qu’il a commis, Arthur Fleck (Joaquin Phenix) attend son procès. Il fait la rencontre d’une autre internée, Lee Quinzel (Lady Gaga). La passion de la musique les rapproche. Le procès du Joker commence.

Emprisonné à l’hôpital psychiatrique Arkhan après les crimes qu’il a commis, Arthur Fleck (Joaquin Phenix) attend son procès. Il fait la rencontre d’une autre internée, Lee Quinzel (Lady Gaga). La passion de la musique les rapproche. Le procès du Joker commence.