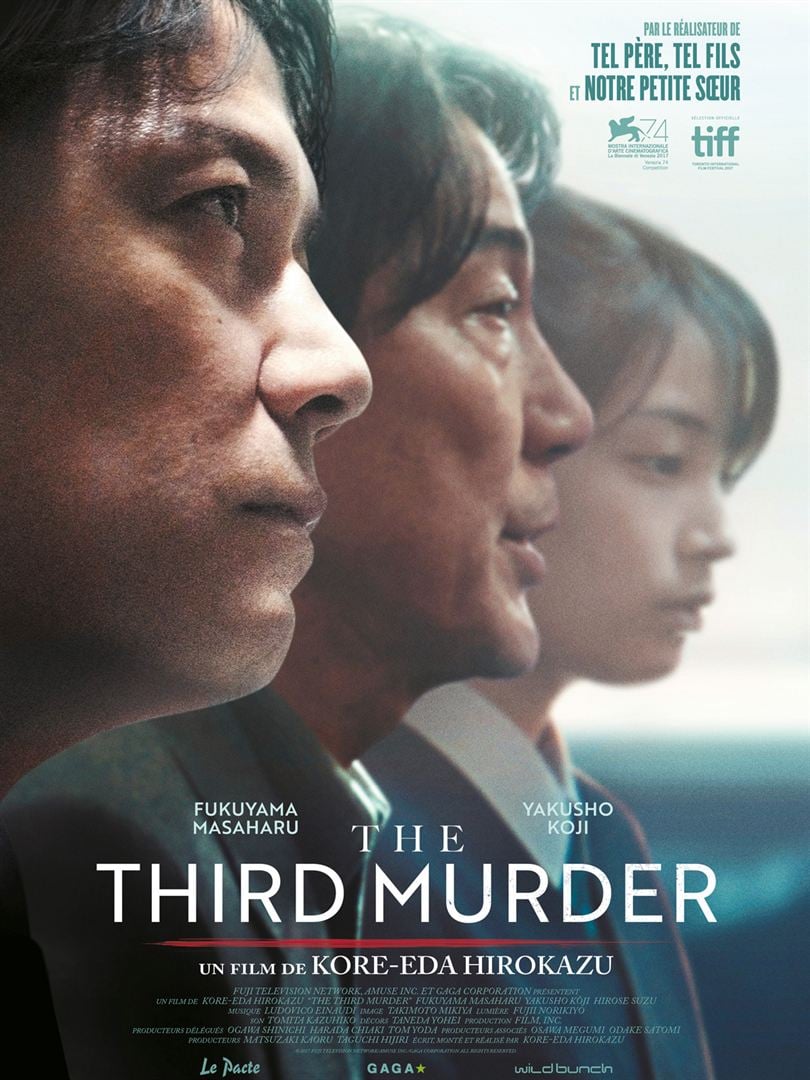

Le cadavre calciné d’un chef d’entreprise est retrouvé sur les berges d’une rivière. Misumi, un ancien employé qui venait d’être licencié, avoue immédiatement aux policiers sa culpabilité. Son lourd passé criminel (il a commis trente ans plus tôt un double homicide) fait de lui le coupable tout désigné.

Le cadavre calciné d’un chef d’entreprise est retrouvé sur les berges d’une rivière. Misumi, un ancien employé qui venait d’être licencié, avoue immédiatement aux policiers sa culpabilité. Son lourd passé criminel (il a commis trente ans plus tôt un double homicide) fait de lui le coupable tout désigné.

Le jeune et brillant avocat Shigemori est chargé de le défendre. Le comportement de l’accusé, qui semble appeler de ses vœux la condamnation la plus lourde, ne lui facilite pas la tâche. Mais les indices qu’il glane au cours de son enquête, notamment en rencontrant la fille handicapée de la victime, jette un doute sur la culpabilité de son client.

Hirokazu Kore-Eda s’est fait un nom dans le cinéma japonais en filmant des drames familiaux. Le premier film que j’avais vu de lui en 2004 m’avait enthousiasmé : Nobody knows racontait l’histoire d’une fratrie de quatre jeunes enfants abandonnés à eux mêmes par une mère irresponsable. Fidèle à sa signature, j’avais vu ses films suivants qui mettaient en scène, sur un mode plus ou moins tragique, des familles dysfonctionnelles : I Wish, Tel père, tel fils, Notre petite sœur, Après la tempête…

Avec The Third Murder, Hirokazu Kore-Eda semble changer de style. Il passe du drame acidulé au polar le plus noir. Il raconte une enquête policière, doublée d’un film de prétoire autour d’un crime crapuleux. Mais il retrouve au bout du compte ses obsessions, celles des familles dont on hérite et celles des familles qu’on se choisit.

Pour autant, avant d’en arriver là, The Third Murder s’étire sur plus de deux heures. Le cinéaste est accoutumé à ces formats-là. Mais ici, rien n’y obligeait. Ni la chronologie de l’histoire, ramassée sur quelques semaines le temps d’une instruction judiciaire, ni les rebondissements de l’enquête qui, pour complexe qu’elle soit, ne sont pas si nombreux qu’ils n’auraient pu être racontés en trente minutes de moins.

En soi, cette durée excessive ne condamne pas le film. C’est son classicisme paresseux, qui tangente parfois le téléfilm policier, qui le fait. Ponctué par les parloirs avec l’accusé, dont le reflet dans la vitre séparatrice est complaisamment calqué sur celui de son avocat pour souligner, au cas où on ne l’aurait pas compris, la proximité des deux êtres, l’histoire suit mollement Shigemori dans ses investigations. Il est affublé non pas d’un – comme c’est l’usage dans les bons scénarios – mais de deux collaborateurs : un vieux procureur cynique revenu de tout pour qui seule compte l’efficacité de la défense et un jeune avoué fraîchement émoulu de l’université, viscéralement opposé à la peine de mort, pour qui seule importe la recherche de la vérité. Cette tension entre la vérité du procès et celle des faits constituait un joli thème. On se souvient qu’elle était au centre du très réussi L’Hermine avec Fabrice Luchini. Mais, Hirokazu Kore-Eda ne l’exploite pas jusqu’au bout préférant, comme hélas les polars ont souvent le défaut de le faire, dénouer une intrigue captivante par une élucidation décevante.

Dans le nord des États-Unis, en plein hiver, Ali et Evan tirent le diable par la queue. Ils dorment à la cloche de bois ; ils se nourrissent de resto-basket ; ils vivent de petits larcins : combat de coqs, deals de drogues auxquels Bone, le fils d’Ali, âgé de huit ans à peine, est de plus en plus régulièrement associé.

Dans le nord des États-Unis, en plein hiver, Ali et Evan tirent le diable par la queue. Ils dorment à la cloche de bois ; ils se nourrissent de resto-basket ; ils vivent de petits larcins : combat de coqs, deals de drogues auxquels Bone, le fils d’Ali, âgé de huit ans à peine, est de plus en plus régulièrement associé. Avril 1992. Los Angeles. Un an plus tôt, quatre policiers ont tabassé Rodney King. La vidéo de leurs agissements a fait le tour du monde. Lorsqu’ils sont acquittés, la communauté noire laisse éclater sa colère.

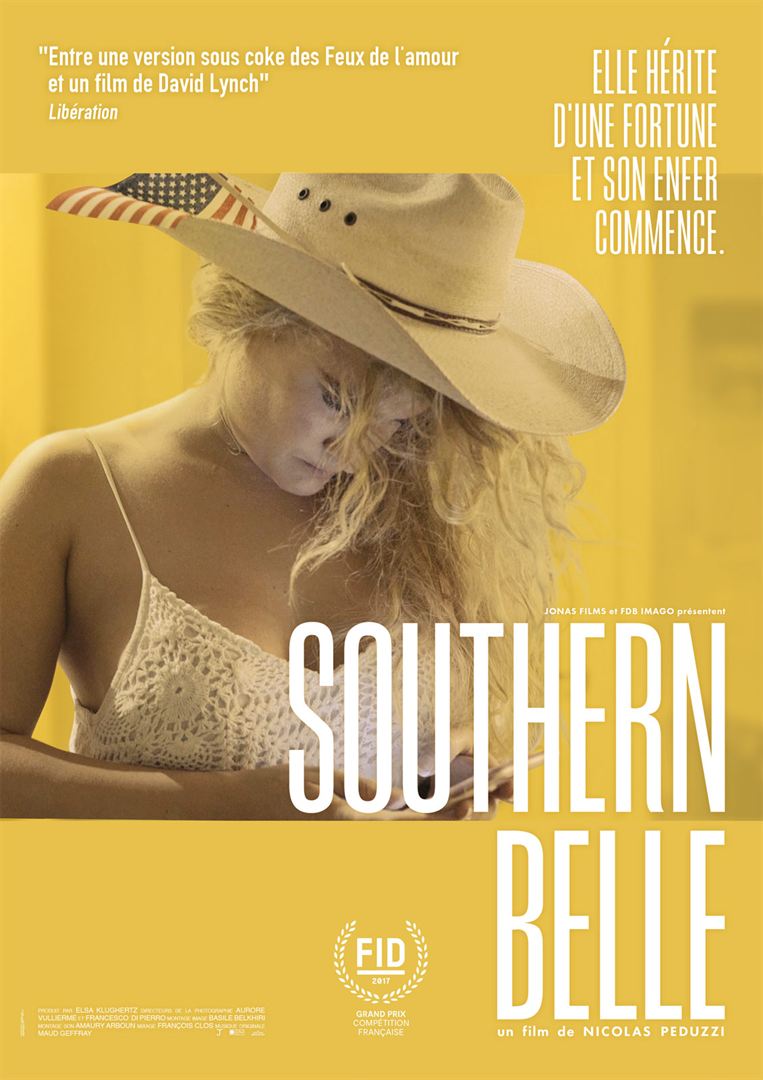

Avril 1992. Los Angeles. Un an plus tôt, quatre policiers ont tabassé Rodney King. La vidéo de leurs agissements a fait le tour du monde. Lorsqu’ils sont acquittés, la communauté noire laisse éclater sa colère. Taelor Ranzau a vingt-six ans. Dix ans plus tôt, son père est mort et lui a laissé une fortune. Mais la vie de Taelor n’est pas rose pour autant.

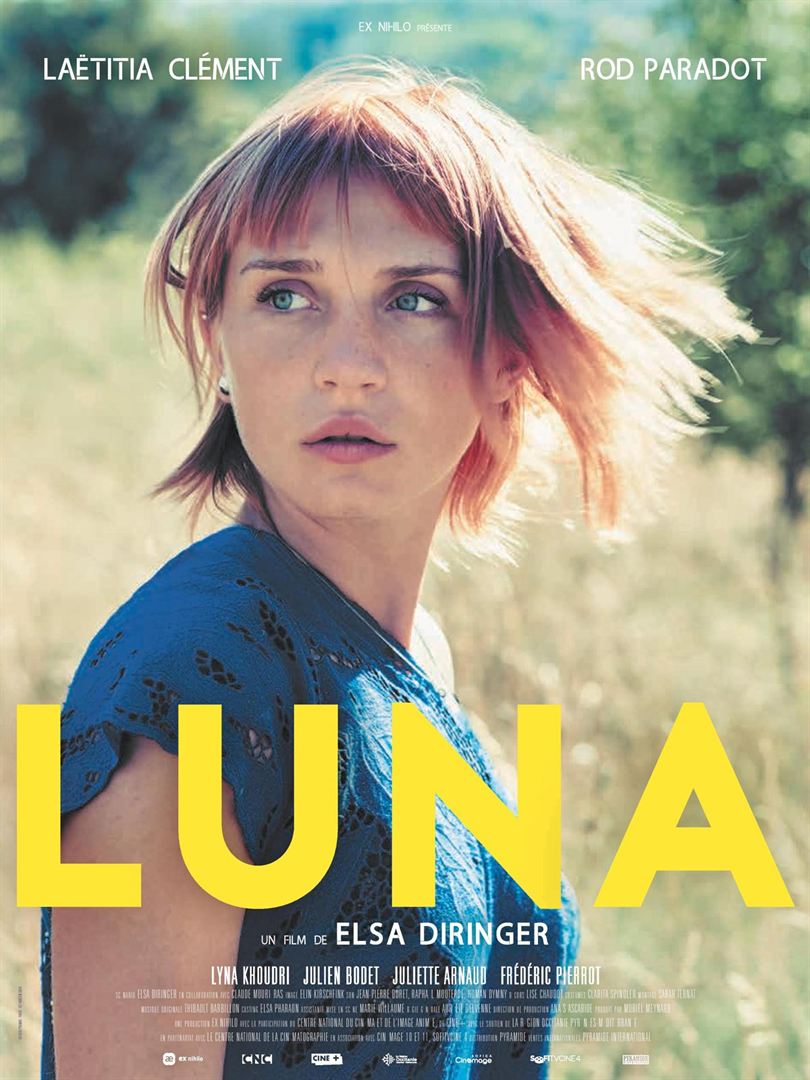

Taelor Ranzau a vingt-six ans. Dix ans plus tôt, son père est mort et lui a laissé une fortune. Mais la vie de Taelor n’est pas rose pour autant. Luna (Laëtitia Clément) n’a pas vingt ans – et ne laisserait personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. D’ailleurs elle n’a pas lu Nizan. L’école n’était pas vraiment son truc. Elle vient de décrocher son CAP d’horticulteur et travaille dans la petite entreprise de Fruits & Légumes de Sébastien (Frédéric Pierrot).

Luna (Laëtitia Clément) n’a pas vingt ans – et ne laisserait personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. D’ailleurs elle n’a pas lu Nizan. L’école n’était pas vraiment son truc. Elle vient de décrocher son CAP d’horticulteur et travaille dans la petite entreprise de Fruits & Légumes de Sébastien (Frédéric Pierrot). Clarisse suit Marc, un chirurgien, à son domicile pour une nuit d’amour. Mais Marc l’endort, la ligote et s’apprête à pratiquer sur elle une greffe de visage. On comprend que Marc entend donner à la blonde Clarisse les traits de sa femme défunte, la brune Hélène.

Clarisse suit Marc, un chirurgien, à son domicile pour une nuit d’amour. Mais Marc l’endort, la ligote et s’apprête à pratiquer sur elle une greffe de visage. On comprend que Marc entend donner à la blonde Clarisse les traits de sa femme défunte, la brune Hélène. Dominika Egorova (Jennifer Lawrence plus séduisante que jamais), danseuse étoile au Bolchoï dont la carrière vient d’être brisée par une mauvaise fracture, est recrutée par son oncle (Matthias Schoenaerts plus méchant que jamais) dans les services secrets russes. Elle reçoit une formation de choc de la directrice de l’École d’État n° 4 (Charlotte Rampling plus sadique que jamais) aux techniques les plus manipulatrices du sexpionnage. Sa première cible est un espion de la CIA (Joel Edgerton plus américain que jamais) qui protège une « taupe » russe logée dans l’appareil de sécurité de l’État.

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence plus séduisante que jamais), danseuse étoile au Bolchoï dont la carrière vient d’être brisée par une mauvaise fracture, est recrutée par son oncle (Matthias Schoenaerts plus méchant que jamais) dans les services secrets russes. Elle reçoit une formation de choc de la directrice de l’École d’État n° 4 (Charlotte Rampling plus sadique que jamais) aux techniques les plus manipulatrices du sexpionnage. Sa première cible est un espion de la CIA (Joel Edgerton plus américain que jamais) qui protège une « taupe » russe logée dans l’appareil de sécurité de l’État.