Lorsqu’on diagnostique à Nai Nai un cancer du poumon en phase terminale, la conspiration du silence fait interdiction aux membres de sa famille de révéler à la patriarche la vérité. Bili, sa petite fille, qui vit aux États-Unis avec ses parents est effondrée par cette nouvelle et révoltée par ce mensonge. L’organisation opportune du mariage d’un cousin va lui permettre de revenir une dernière fois auprès de sa grand-mère adorée.

Lorsqu’on diagnostique à Nai Nai un cancer du poumon en phase terminale, la conspiration du silence fait interdiction aux membres de sa famille de révéler à la patriarche la vérité. Bili, sa petite fille, qui vit aux États-Unis avec ses parents est effondrée par cette nouvelle et révoltée par ce mensonge. L’organisation opportune du mariage d’un cousin va lui permettre de revenir une dernière fois auprès de sa grand-mère adorée.

L’Adieu est sorti aux États-Unis l’été dernier. Tourné avec un budget de trois millions de dollars, il en a raflé vingt au box-office. Son actrice principale, la rappeuse Awkwafina a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie, le premier décerné à une actrice asiatique.

Le succès public et critique de L’Adieu tient à la combinaison de deux facteurs. Le premier est son sujet, lacrymal à souhait : la maladie d’une grand-mère entourée de l’affection de sa famille. La seconde est son public-cible : la communauté sino-américaine tiraillée entre sa fidélité à ses origines et son expatriation loin de l’Empire du milieu. Après le succès de Crazy Rich Asians et de la série Fresh Off the Boat – qui raconte la vie d’une famille taïwanaise en Floride – L’Adieu exploite un filon prometteur. On pariera sans grand risque que les années à venir verront se multiplier ce genre de films et d’histoires, à cheval sur les deux rives du Pacifique.

Nous, Européens, risquons de nous sentir très loin des personnages de L’Adieu. Un cinéphile sur Twitter évoquait « l’impression désagréable de regarder une fête de famille à laquelle on n’a pas été invité ». Ce serait en vérité faire à L’Adieu un mauvais procès. la douleur ressentie à l’annonce de la maladie fatale d’un être aimé, l’hésitation à lui en révéler l’ampleur ou à lui laisser le bénéfice de l’ignorance, le besoin de lui consacrer le plus de temps et d’amour avant l’issue fatale sont des sentiments universels propres à émouvoir sous toutes les latitudes.

Le problème est plutôt la pauvreté de ce seul ressort, sur lequel le film repose tout entier. C’était d’ailleurs un peu aussi le défaut rédhibitoire de Crazy Rich Asians : être construit tout entier autour d’une seule idée, sans nuances ni bifurcations. Crazy Rich Asians mettait en scène des « Chinois pétés de thune » ; L’Adieu a pour héroïne une petite-fille dévastée par l’annonce de la mort prochaine de sa grand-mère. Point. C’est touchant. Mais c’est peu. Le jury des Oscars ne s’y est pas trompé qui n’a nommé L’Adieu dans aucune de ses catégories.

Cristi (Vlad Ivanov, acteur fétiche de Cristian Mungiu) est un flic ripou en cheville avec la mafia. Gilda (Catrinel Marlon fémininement fatale) lui demande de faire évader Zsolt (Sabin Tembrea révélé par la mini-série allemande Berlin 56) qui cache trente millions d’euros tirés du blanchiment du trafic de drogue. Pour ce faire, il est dépêché aux Canaries sur l’île de La Gomera (qui donne son nom au titre original du film) pour y apprendre le Silbo, une langue sifflée avec laquelle il communiquera le jour de l’évasion de Zsolt.

Cristi (Vlad Ivanov, acteur fétiche de Cristian Mungiu) est un flic ripou en cheville avec la mafia. Gilda (Catrinel Marlon fémininement fatale) lui demande de faire évader Zsolt (Sabin Tembrea révélé par la mini-série allemande Berlin 56) qui cache trente millions d’euros tirés du blanchiment du trafic de drogue. Pour ce faire, il est dépêché aux Canaries sur l’île de La Gomera (qui donne son nom au titre original du film) pour y apprendre le Silbo, une langue sifflée avec laquelle il communiquera le jour de l’évasion de Zsolt. Montfermeil vient de se donner un nouveau maire (Emmanuelle Béart). L’édile déborde d’idées étonnantes pour changer la vie des Montfermeillois : instaurer une sieste obligatoire, décréter une journée du kilt et du sarouel, fonder une Ecole internationale de langues pour y apprendre le soninké, le kurde et le tamoul. Autour d’elle toute l’équipe municipale se mobilise.

Montfermeil vient de se donner un nouveau maire (Emmanuelle Béart). L’édile déborde d’idées étonnantes pour changer la vie des Montfermeillois : instaurer une sieste obligatoire, décréter une journée du kilt et du sarouel, fonder une Ecole internationale de langues pour y apprendre le soninké, le kurde et le tamoul. Autour d’elle toute l’équipe municipale se mobilise. Nina a quitté depuis plusieurs années sa ville d’origine, sa famille, sa fiancée pour s’installer à Taipei et y faire l’actrice. Mais la célébrité tarde à venir : elle n’a guère tourné que dans quelques courts métrages et quelques publicités. Aussi, quand son agent lui propose le casting du rôle titre d’un film à grand budget, Nina n’hésite pas, même si le tournage s’annonce exigeant.

Nina a quitté depuis plusieurs années sa ville d’origine, sa famille, sa fiancée pour s’installer à Taipei et y faire l’actrice. Mais la célébrité tarde à venir : elle n’a guère tourné que dans quelques courts métrages et quelques publicités. Aussi, quand son agent lui propose le casting du rôle titre d’un film à grand budget, Nina n’hésite pas, même si le tournage s’annonce exigeant. Roy Courtnay (Ian McKellen) est un arnaqueur professionnel. Quand il ne s’attaque pas à des investisseurs trop crédules, il jette son dévolu sur des veuves fortunées. Sa prochaine cible : Betty McLeish (Helen Mirren) qu’il vient de rencontrer sur Internet. Mais, comme l’annonce pachydermiquement l’affiche « un mensonge peut en cacher un autre » (c’est nettement plus subtil en VO : « Read Between the Lies »).

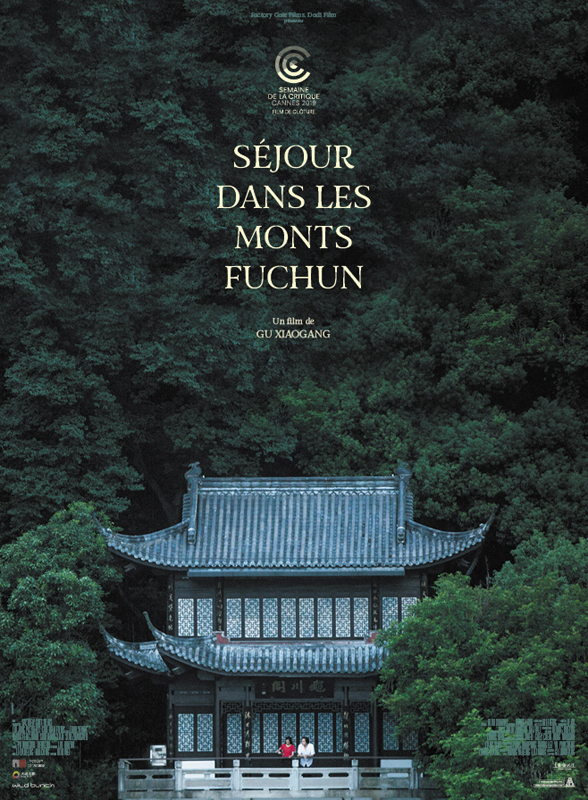

Roy Courtnay (Ian McKellen) est un arnaqueur professionnel. Quand il ne s’attaque pas à des investisseurs trop crédules, il jette son dévolu sur des veuves fortunées. Sa prochaine cible : Betty McLeish (Helen Mirren) qu’il vient de rencontrer sur Internet. Mais, comme l’annonce pachydermiquement l’affiche « un mensonge peut en cacher un autre » (c’est nettement plus subtil en VO : « Read Between the Lies »). C’est l’histoire d’une famille chinoise sur trois générations. La grand-mère septuagénaire est terrassée par un AVC qui la laisse impotente le jour de son anniversaire. Son fils aîné, qui dirige un restaurant, accepte de la prendre en charge malgré les réticences de son épouse qui a bien du souci avec leur fille qui s’est mis en tête d’épouser un parti que ses parents refusent. Un fils cadet, dont l’immeuble est voué à la démolition, est obligé de se loger temporairement sur un rafiot avec sa femme et son fils, lequel fréquente une jeune fille plus fortunée que lui. Le benjamin, couvert de dettes, poursuivi par la mafia qui en exige le remboursement, s’occupe seul d’un enfant trisomique.

C’est l’histoire d’une famille chinoise sur trois générations. La grand-mère septuagénaire est terrassée par un AVC qui la laisse impotente le jour de son anniversaire. Son fils aîné, qui dirige un restaurant, accepte de la prendre en charge malgré les réticences de son épouse qui a bien du souci avec leur fille qui s’est mis en tête d’épouser un parti que ses parents refusent. Un fils cadet, dont l’immeuble est voué à la démolition, est obligé de se loger temporairement sur un rafiot avec sa femme et son fils, lequel fréquente une jeune fille plus fortunée que lui. Le benjamin, couvert de dettes, poursuivi par la mafia qui en exige le remboursement, s’occupe seul d’un enfant trisomique. Un voleur poursuivi par la police enterre un magot au sommet d’une colline et le dissimule sous une pierre tombale, avant d’être arrêté. Quelques années plus tard, à sa sortie de prison, il découvre à sa grande déconvenue qu’un mausolée a été construit sur cette tombe. Les villageois alentour le fréquentent assidûment et prêtent à l’eau de sa fontaine des vertus miraculeuses. Un garde et son chien y veillent à la nuit tombée rendant délicate sinon impossible l’exhumation du magot.

Un voleur poursuivi par la police enterre un magot au sommet d’une colline et le dissimule sous une pierre tombale, avant d’être arrêté. Quelques années plus tard, à sa sortie de prison, il découvre à sa grande déconvenue qu’un mausolée a été construit sur cette tombe. Les villageois alentour le fréquentent assidûment et prêtent à l’eau de sa fontaine des vertus miraculeuses. Un garde et son chien y veillent à la nuit tombée rendant délicate sinon impossible l’exhumation du magot. Max (Maxime Boublil) a bientôt quarante ans. À treize ans, en 1993, ses parents (Noémie Lvovsky & Alain Chabat) lui ont offert une caméra. Avec elle, il a filmé sa vie, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Il a surtout filmé Emma (Alice Isaaz).

Max (Maxime Boublil) a bientôt quarante ans. À treize ans, en 1993, ses parents (Noémie Lvovsky & Alain Chabat) lui ont offert une caméra. Avec elle, il a filmé sa vie, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Il a surtout filmé Emma (Alice Isaaz). Dans la famille du docteur March, je demande le père : il s’est enrôlé durant la guerre de Sécession pour servir en qualité d’aumônier dans les rangs des Unionistes. Je demande la mère : elle élève seule à force d’abnégation ses filles. Je demande les filles : nous, lecteurs français, savons qu’il y en a quatre à cause de la traduction hasardeuse du roman à succès de Louise May Alcott publié en 1868 sous le titre « Little Women ».

Dans la famille du docteur March, je demande le père : il s’est enrôlé durant la guerre de Sécession pour servir en qualité d’aumônier dans les rangs des Unionistes. Je demande la mère : elle élève seule à force d’abnégation ses filles. Je demande les filles : nous, lecteurs français, savons qu’il y en a quatre à cause de la traduction hasardeuse du roman à succès de Louise May Alcott publié en 1868 sous le titre « Little Women ». Leo, un boxeur auquel on vient de diagnostiquer un glioblastome foudroyant, et Monika, une toxicomane réduite en esclavage sexuel pour rembourser les dettes de jeu d’un père incestueux, n’étaient pas destinés à se rencontrer. Une arnaque improbable, imaginée par un escroc minable, avec la complicité d’un flic ripou, les rapprochera pourtant. Leo et Monika se trouvent à leurs corps défendants plongés dans une guerre de gangs entre un mafieux chinois manchot, un yakuza récemment libéré de prison… et une veuve assoiffée de vengeance.

Leo, un boxeur auquel on vient de diagnostiquer un glioblastome foudroyant, et Monika, une toxicomane réduite en esclavage sexuel pour rembourser les dettes de jeu d’un père incestueux, n’étaient pas destinés à se rencontrer. Une arnaque improbable, imaginée par un escroc minable, avec la complicité d’un flic ripou, les rapprochera pourtant. Leo et Monika se trouvent à leurs corps défendants plongés dans une guerre de gangs entre un mafieux chinois manchot, un yakuza récemment libéré de prison… et une veuve assoiffée de vengeance.