Le jour même d’une brutale rupture sentimentale, Ondine (Paula Beer) fait la connaissance de Christoph (Franz Rogowski). Entre l’historienne spécialiste de l’urbanisme de la capitale et le scaphandrier, c’est le coup de foudre immédiat. Mais la relation entre les deux êtres semble influencée par des forces qui les dépassent.

Le jour même d’une brutale rupture sentimentale, Ondine (Paula Beer) fait la connaissance de Christoph (Franz Rogowski). Entre l’historienne spécialiste de l’urbanisme de la capitale et le scaphandrier, c’est le coup de foudre immédiat. Mais la relation entre les deux êtres semble influencée par des forces qui les dépassent.

Christian Petzold est en passe de devenir le cinéaste allemand le plus connu de ce côté-ci du Rhin où il accumule les succès : Transit, Phoenix, Barbara racontaient des relations amoureuses incandescentes ancrées dans l’histoire allemande contemporaine (l’exode à Marseille des opposants au nazisme avant la Seconde guerre mondiale, la reconstruction du pays après 1945, la dictature du prolétariat en RDA…).

Le lien d’Ondine, qui se déroule dans le Berlin contemporain, avec l’histoire allemande est moins immédiat et aura échappé à tous ceux qui, comme moi, n’auront découvert la vieille légende populaire qui l’inspire qu’après être allé farfouiller dans son dossier de presse. Créature des eaux vives d’une beauté extrême, l’ondine ne peut vivre parmi nous que par l’amour inconditionnel d’un humain. Si cet amour vient à disparaître, l’ondine tuera l’être aimé avant de retourner dans l’eau qui l’a vue naître.

C’est cette histoire que va revivre Ondine, interprétée par Paula Beer, découverte chez Ozon et déjà vue, en compagnie du même Franz Rogowski, dans le précédent film de Petzold. Ondine travaille dans un musée où elle présente aux touristes, en les guidant dans d’immenses maquettes, l’histoire de la ville de Berlin, construite au Moyen-Âge sur des marais asséchés.

On croit comprendre, sans en être tout à fait sûr, qu’Ondine est un film sur l’amnésie collective, celle qui ronge le peuple allemand et sur laquelle s’est (re)construit Berlin. Mais si cette interprétation inscrit le film dans la succession des précédentes réalisations de Christian Putzold, elle est peut-être trop tarabiscotée et trop intellectuelle.

Le problème est que, réduite à ce qu’elle est – une histoire d’amour fusionnel nimbée de mystère – Ondine se réduit à presque rien et nous laisse, au sortir de la salle, dubitatif. Certes on aura entendu – pas moins de cinq fois – le si bel adagio du concerto en ré mineur de Bach. Il y a pire épreuve. Mais cette musique, si majestueuse soit-elle, ne suffit pas à faire aimer un film.

Atteinte dune maladie neurologique dégénérative, Lily (Susan Sarandon) a demandé à son mari Paul (Sam Neill) de l’aider à mourir avant la perte irréversible de son autonomie. Elle a réuni autour d’elle ceux qu’elle aime : Jennifer, sa fille aînée (Kate Winslet), son mari et son fils de quinze ans, Anna, sa cadette avec sa compagne Chris, et enfin Liz son amie de toujours.

Atteinte dune maladie neurologique dégénérative, Lily (Susan Sarandon) a demandé à son mari Paul (Sam Neill) de l’aider à mourir avant la perte irréversible de son autonomie. Elle a réuni autour d’elle ceux qu’elle aime : Jennifer, sa fille aînée (Kate Winslet), son mari et son fils de quinze ans, Anna, sa cadette avec sa compagne Chris, et enfin Liz son amie de toujours. Éléonore (Nora Hamzawi) a trente-quatre ans et sa vie est dans une impasse : sans relation amoureuse stable (elle enchaîne les rencontres d’un soir), sans emploi (elle vient de se faire virer du fast food où elle travaillait sans passion), sans avenir dans la littérature (son manuscrit, trop volumineux, trop plombant, est systématiquement refusé), elle sombre dans la dépression. Sa mère (Dominique Reymond) et sa sœur (Julia Faure) l’exhortent à se reprendre en main et lui trouvent un travail auprès d’un éditeur acariâtre (André Marcon).

Éléonore (Nora Hamzawi) a trente-quatre ans et sa vie est dans une impasse : sans relation amoureuse stable (elle enchaîne les rencontres d’un soir), sans emploi (elle vient de se faire virer du fast food où elle travaillait sans passion), sans avenir dans la littérature (son manuscrit, trop volumineux, trop plombant, est systématiquement refusé), elle sombre dans la dépression. Sa mère (Dominique Reymond) et sa sœur (Julia Faure) l’exhortent à se reprendre en main et lui trouvent un travail auprès d’un éditeur acariâtre (André Marcon).

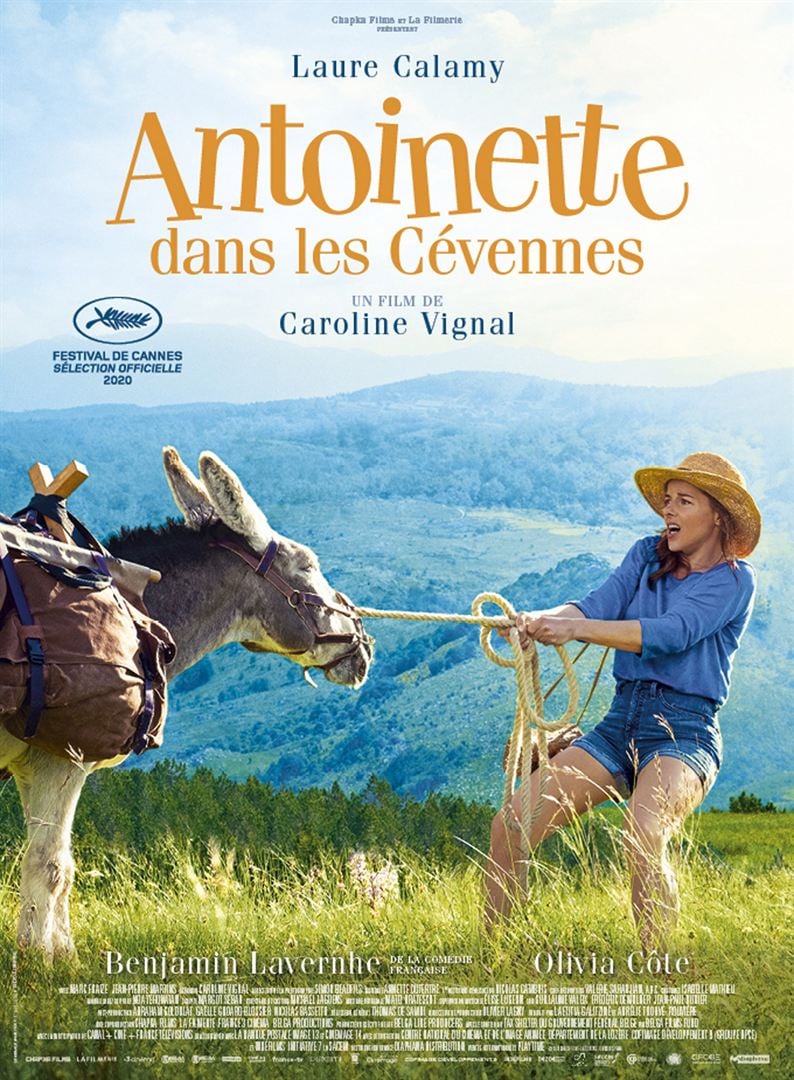

La trentaine gentiment barrée, Antoinette (Laure Calamy) est professeure des écoles à Paris. Elle est la maîtresse d’Alice, une ravissante gamine de CM2. Elle est aussi la maîtresse de Vladimir (Benjamin Lavernhe), le papa d’Alice qui lui avait promis une semaine en amoureux, loin de sa femme, mais s’en décommande au dernier moment pour partir randonner en famille dans les Cévennes. Sous le coup de la déception, Antoinette prend une décisions irraisonnée : elle partira elle aussi sur les traces de Vladimir et sur celles de Louis Robert Stevenson, sans autre compagnie que celle de l’âne Patrick.

La trentaine gentiment barrée, Antoinette (Laure Calamy) est professeure des écoles à Paris. Elle est la maîtresse d’Alice, une ravissante gamine de CM2. Elle est aussi la maîtresse de Vladimir (Benjamin Lavernhe), le papa d’Alice qui lui avait promis une semaine en amoureux, loin de sa femme, mais s’en décommande au dernier moment pour partir randonner en famille dans les Cévennes. Sous le coup de la déception, Antoinette prend une décisions irraisonnée : elle partira elle aussi sur les traces de Vladimir et sur celles de Louis Robert Stevenson, sans autre compagnie que celle de l’âne Patrick. Antoine de Maximy part filmer un nouvel épisode de J’irai dormir chez vous dans les Carpates. Il y fait, comme lors de ses autres voyages, toutes sortes de rencontres. Mais, en s’enfonçant dans le nord du pays, il pénètre dans un territoire hostile. Il a un accident de voiture. Son corps n’est pas retrouvé ; mais la police le tient pour mort. Avec l’aide d’un policier pataud (Maxime Boublil), sa monteuse (Alice Pol) décide depuis Paris d’élucider les causes de cette mystérieuse disparition et peut-être de retrouver Antoine.

Antoine de Maximy part filmer un nouvel épisode de J’irai dormir chez vous dans les Carpates. Il y fait, comme lors de ses autres voyages, toutes sortes de rencontres. Mais, en s’enfonçant dans le nord du pays, il pénètre dans un territoire hostile. Il a un accident de voiture. Son corps n’est pas retrouvé ; mais la police le tient pour mort. Avec l’aide d’un policier pataud (Maxime Boublil), sa monteuse (Alice Pol) décide depuis Paris d’élucider les causes de cette mystérieuse disparition et peut-être de retrouver Antoine. Geneviève (Marianne Basler) est une immense actrice de théâtre. Mère aimante, inquiète de la santé fragile de son fils, elle se désintéresse d’Andromaque, la pièce de Racine qu’elle répète avec André, son mari. Elle prend soudainement la décision de l’abandonner et de céder sa place à Isabelle (Fabienne Babe), une actrice qui entretient aussi, sans s’en cacher, une affaire avec André. Geneviève part avec son fils en Provence dans son village natal où elle retrouve de vieux amis perdus de vue : une ancienne camarade d’école, un amour de jeunesse devenu prêtre après leur rupture.

Geneviève (Marianne Basler) est une immense actrice de théâtre. Mère aimante, inquiète de la santé fragile de son fils, elle se désintéresse d’Andromaque, la pièce de Racine qu’elle répète avec André, son mari. Elle prend soudainement la décision de l’abandonner et de céder sa place à Isabelle (Fabienne Babe), une actrice qui entretient aussi, sans s’en cacher, une affaire avec André. Geneviève part avec son fils en Provence dans son village natal où elle retrouve de vieux amis perdus de vue : une ancienne camarade d’école, un amour de jeunesse devenu prêtre après leur rupture. Frédéric (Jonathan Cohen) et Claire (Marina Foïs) forment un couple aussi original que soudé. Claire est une immense pianiste qui court les récitals, aussi douée pour son art qu’incapable de s’assumer dans la vie quotidienne. Frédéric est devenu au fil du temps son agent, son garde du corps, son homme à tout faire, prenant en charge les moindres détails de la vie quotidienne de Claire.

Frédéric (Jonathan Cohen) et Claire (Marina Foïs) forment un couple aussi original que soudé. Claire est une immense pianiste qui court les récitals, aussi douée pour son art qu’incapable de s’assumer dans la vie quotidienne. Frédéric est devenu au fil du temps son agent, son garde du corps, son homme à tout faire, prenant en charge les moindres détails de la vie quotidienne de Claire. Maxime (Niels Schneider) vient passer quelques jours dans le Vaucluse chez son cousin François (Vincent Macaigne). Mais François étant retenu à Paris, c’est sa compagne, Daphné (Camélia Jordana), enceinte de trois mois, qui l’accueille.

Maxime (Niels Schneider) vient passer quelques jours dans le Vaucluse chez son cousin François (Vincent Macaigne). Mais François étant retenu à Paris, c’est sa compagne, Daphné (Camélia Jordana), enceinte de trois mois, qui l’accueille. Shola a quinze ans. Elle vit chichement avec sa mère et son jeune frère dans un HLM de l’East End londonien. Elle étudie dans un collège de jeunes filles. Ses amies l’ont surnommée Rocks à cause de sa morphologie et de sa force de caractère.

Shola a quinze ans. Elle vit chichement avec sa mère et son jeune frère dans un HLM de l’East End londonien. Elle étudie dans un collège de jeunes filles. Ses amies l’ont surnommée Rocks à cause de sa morphologie et de sa force de caractère.