Une famille de réfugiés syriens quitte à l’automne 2021 son pays en guerre pour rejoindre la Suède. Elle a décidé de passer par la Biélorussie et par la frontière polonaise pour rentrer illégalement dans l’espace Schengen. Elle n’imagine pas les difficultés qu’elle va rencontrer sur son chemin.

Une famille de réfugiés syriens quitte à l’automne 2021 son pays en guerre pour rejoindre la Suède. Elle a décidé de passer par la Biélorussie et par la frontière polonaise pour rentrer illégalement dans l’espace Schengen. Elle n’imagine pas les difficultés qu’elle va rencontrer sur son chemin.

La Podlachie, à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, est devenue un des points d’entrée en Europe, a priori moins périlleux que la traversée maritime de la Méditerranée depuis la Libye ou la Turquie. L’immigration est une arme politique pour Alexandre Loukachenko, le président Biélorusse, qui l’utilise comme moyen de pression sur la Pologne. La frontière « verte » serpente dans d’immenses forêts glacées mais n’a rien de pastoral.

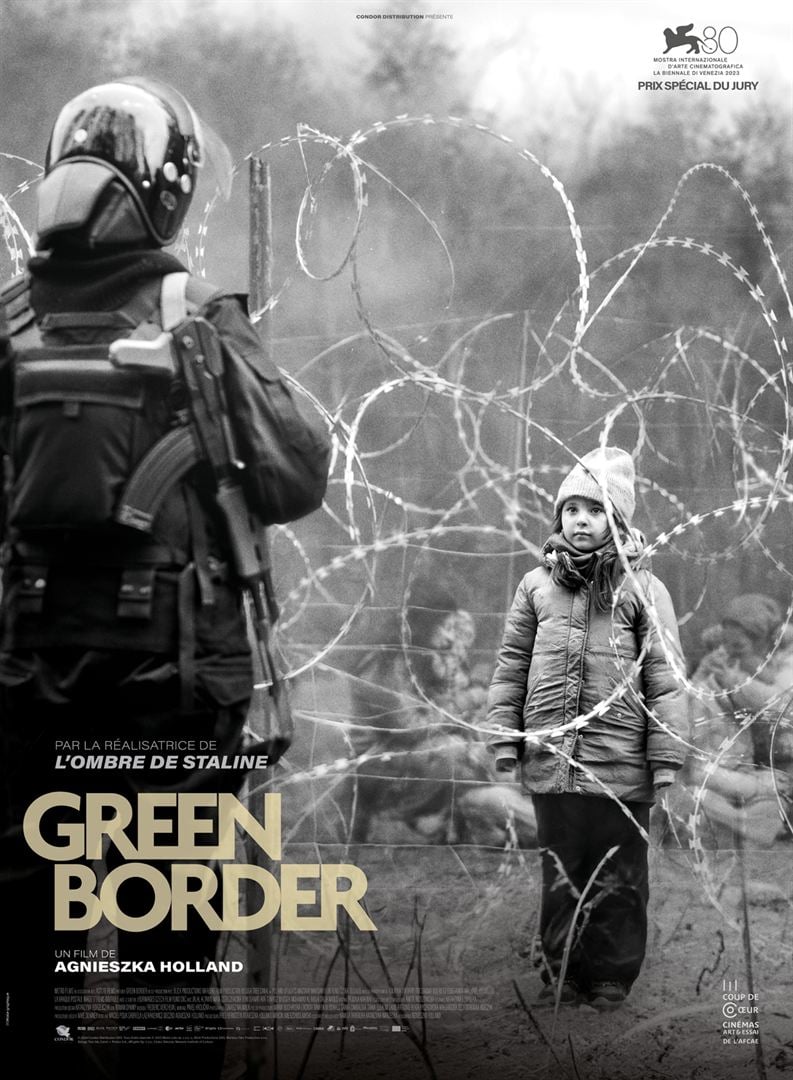

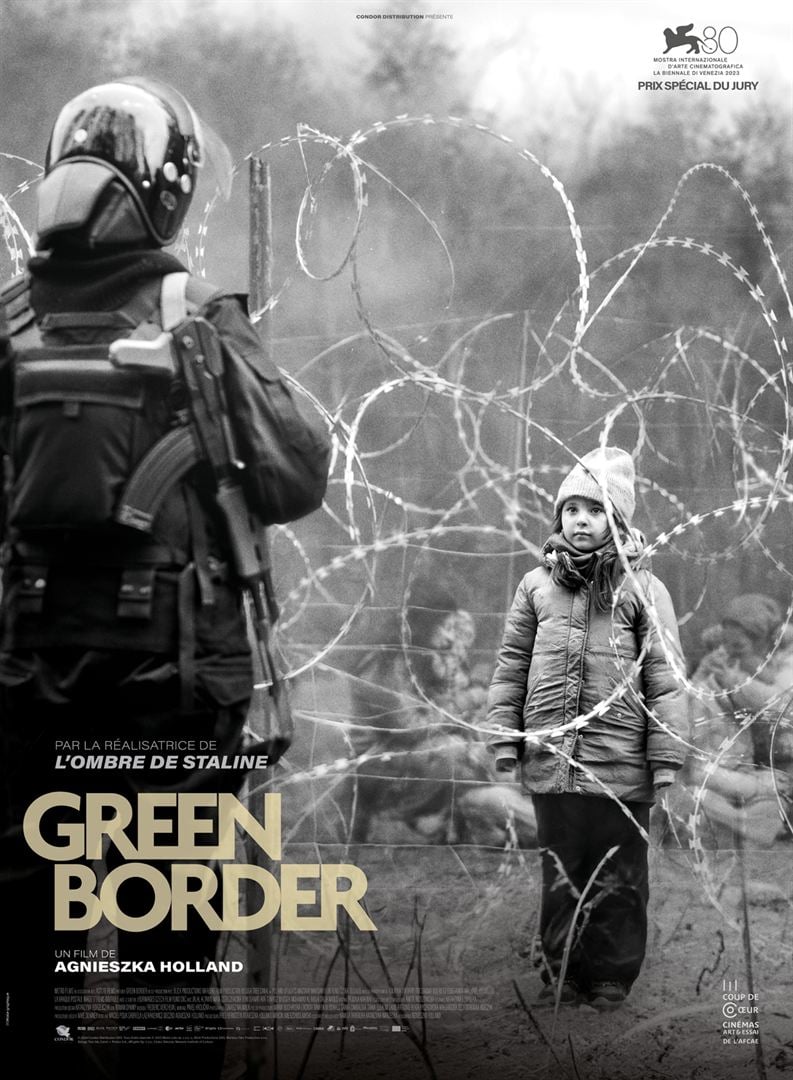

Tout Green Border est contenu dans son affiche, l’image choc d’un enfant en anorak séparé d’un garde-frontière lourdement armé par une haie de barbelés. À l’arrière plan, à peine visible, deux femmes à genoux enlacent des bébés emmitouflés. Cet instantané ne peut que nous émouvoir et nous révolter : aucune frontière, aucune force policière ne saurait être opposée à la pureté de l’enfance et à son désir légitime d’une vie meilleure.

Toujours aussi engagée à soixante-quinze ans bien sonnés, qu’il s’agisse de dénoncer le stalinisme, le communisme ou aujourd’hui l’égoïsme de nos sociétés européennes sourdes à la misère du monde, Agnieszka Holland livre un film militant. Avec une redoutable efficacité, elle y montre le sort réservé aux immigrés qui deviennent, à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, les victimes d’un cruel jeu de dupes. Les Biélorusses, qui leur ont fait miroiter une entrée sans risques dans l’Union européenne, facilitent leur passage en Pologne non sans les avoir dûment rackettés ; quant aux Polonais, en violation de la Convention de Genève sur le droit d’asile et des règlements Schengen, ils refusent d’enregistrer les demandes d’asile de ces indésirables et les refoulent en Biélorussie.

Green Border ne se focalise pas sur le sort de cette seule famille attachante, du père, de la mère, de leurs trois enfants et du grand-père paternel, bientôt rejoints par une femme afghane à laquelle ils ont fait une place dans le minibus qui les a conduits à la frontière. Green Border utilise trois autres focales. La première est celle d’un garde-frontières d’une vingtaine d’années, dont la femme attend leur premier enfant, qui est en train de construire avec son beau-père la maison qui accueillera bientôt son foyer, et qui découvre avec un mélange de résignation et d’effroi la nature du travail qu’il est censé accomplir à la frontière. La deuxième est un groupe d’activistes polonais qui jouent au chat et à la souris avec les garde-frontières pour apporter de l’aide aux immigrés qui ont réussi à passer entre les mailles du filet. La troisième est Julia, une psychologue d’une cinquantaine d’années, récemment installée dans la région, qui répondra à l’appel à l’aide qu’elle entend et décidera de s’engager au service des réfugiés.

Green Border est rigoureusement documenté et nous ouvre les yeux sur une situation scandaleuse et alarmante. Il faut lui reconnaître cette vertu. En particulier, dans ses derniers plans, Green Border souligne combien la disponibilité de la Pologne à ouvrir ses frontières au flot de réfugiés ukrainiens en février 2022 contraste jusqu’à la caricature avec le racisme opposé aux réfugiés extra-européens jusqu’alors. Les caniches des réfugiés ukrainiens, nous dit-il, ont été mieux traités que les enfants des réfugiés syriens !

Mais Green Border n’échappe pas au piège du manichéisme. Les réfugiés sont des malheureux ballottés d’un côté et de l’autre de la frontière, victimes impuissantes d’une hypocrisie politique qui les dépasse. Les gardes-frontières sont des brutes épaisses, racistes et criminelles. Les activistes n’écoutent que leur cœur et leur courage pour donner corps au devoir de fraternité. Même Julia, la psychologue, qui aurait pu être le personnage le plus intéressant du film, se transforme en pasionaria monolithique.

Green Border a fait polémique en Pologne l’automne dernier, s’attirant les foudres du ministre de la justice. Depuis lors, le PiS, ce parti conservateur qui flirtait avec l’extrême-droite, a perdu les élections et quitté le pouvoir, remplacé par une coalition centriste dont on peut espérer qu’elle accueille plus dignement les demandeurs d’asile qui frapperont aux portes de son territoire.

La bande-annonce

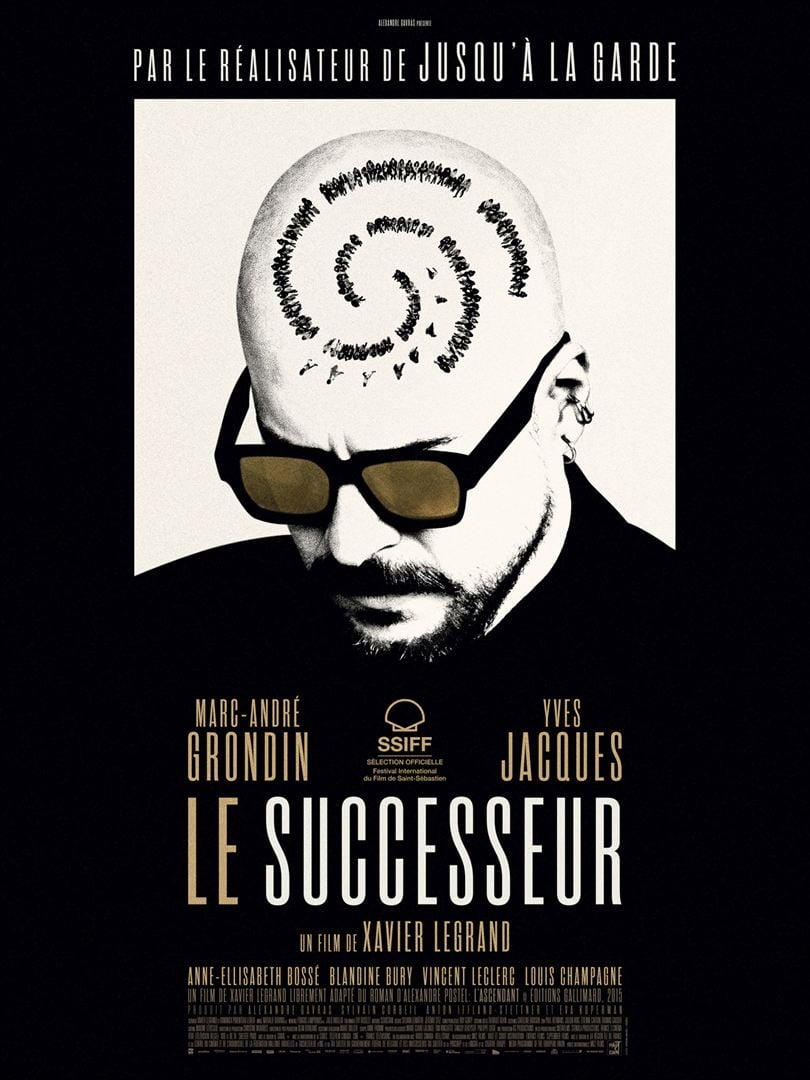

Ellias Barnès (Marc-André Grondin) est la star montante de la haute couture parisienne. Ce jeune Québécois a coupé tous les ponts avec ses origines. Mais son passé se rappelle à lui quand on lui apprend le décès de son père. Il doit rentrer à Montréal pour organiser ses obsèques et vider sa maison. Il n’imaginait pas ce qu’il allait y découvrir.

Ellias Barnès (Marc-André Grondin) est la star montante de la haute couture parisienne. Ce jeune Québécois a coupé tous les ponts avec ses origines. Mais son passé se rappelle à lui quand on lui apprend le décès de son père. Il doit rentrer à Montréal pour organiser ses obsèques et vider sa maison. Il n’imaginait pas ce qu’il allait y découvrir.

Jony, un pêcheur du Boulonnais, élève avec l’aide de sa mère son gamin, Freddy. Il n’a pas conscience que le bambin doté de pouvoirs surnaturels est appelé à gouverner le monde et que sa présence va provoquer la bataille titanesque des forces du Bien, dirigées par la Reine (Camille Cottin), et du Mal entraînées par Belzébuth en personne (Fabrice Luchini).

Jony, un pêcheur du Boulonnais, élève avec l’aide de sa mère son gamin, Freddy. Il n’a pas conscience que le bambin doté de pouvoirs surnaturels est appelé à gouverner le monde et que sa présence va provoquer la bataille titanesque des forces du Bien, dirigées par la Reine (Camille Cottin), et du Mal entraînées par Belzébuth en personne (Fabrice Luchini). Johannes Leinert présente en 1974 à la télévision allemande son livre La Théorie du tout. Il raconte un épisode de sa vie qui s’est déroulé douze ans plus tôt dans les Grisons, où le jeune Johannes, alors doctorant en physique quantique, avait participé avec son directeur de thèse à un congrès international. Ce congrès avait été marqué par une série d’épisodes mystérieux, à commencer par la défection de son principal intervenant. Johannes y avait fait la connaissance de Maria (Olivia Ross), une pianiste aux dons étranges.

Johannes Leinert présente en 1974 à la télévision allemande son livre La Théorie du tout. Il raconte un épisode de sa vie qui s’est déroulé douze ans plus tôt dans les Grisons, où le jeune Johannes, alors doctorant en physique quantique, avait participé avec son directeur de thèse à un congrès international. Ce congrès avait été marqué par une série d’épisodes mystérieux, à commencer par la défection de son principal intervenant. Johannes y avait fait la connaissance de Maria (Olivia Ross), une pianiste aux dons étranges. Lina Soualem plonge dans les archives familiales pour raconter l’histoire de sa mère Hiam Abbas, née en Palestine en 1960. Sa grand-mère, Um Ali, avait dû fuir Tibériade en 1948 lors de la création d’Israël. Sa maison détruite, sa famille éclatée (l’une de ses filles s’est retrouvée en Syrie dont elle ne put jamais revenir), elle s’installa à Deir Hanna, à mi-chemin entre Acre et Tibériade. C’est là que vécut Nemat, sa mère, qu’elle y devint institutrice, qu’elle y fonda une famille bientôt riche de dix enfants. Hiam, la quatrième, se sentait étouffer dans ce milieu patriarcal. Elle partit le plus vite possible étudier la photographie à Haïfa, avant d’intégrer une troupe de théâtre à Jérusalem, de se marier contre la volonté de ses parents avec un Anglais et d’aller vivre à Londres avant de s’installer à Paris en 1989, sans parler un mot de français.

Lina Soualem plonge dans les archives familiales pour raconter l’histoire de sa mère Hiam Abbas, née en Palestine en 1960. Sa grand-mère, Um Ali, avait dû fuir Tibériade en 1948 lors de la création d’Israël. Sa maison détruite, sa famille éclatée (l’une de ses filles s’est retrouvée en Syrie dont elle ne put jamais revenir), elle s’installa à Deir Hanna, à mi-chemin entre Acre et Tibériade. C’est là que vécut Nemat, sa mère, qu’elle y devint institutrice, qu’elle y fonda une famille bientôt riche de dix enfants. Hiam, la quatrième, se sentait étouffer dans ce milieu patriarcal. Elle partit le plus vite possible étudier la photographie à Haïfa, avant d’intégrer une troupe de théâtre à Jérusalem, de se marier contre la volonté de ses parents avec un Anglais et d’aller vivre à Londres avant de s’installer à Paris en 1989, sans parler un mot de français. Sept ans après un drame dont le spectateur apprendra lentement les détails, Ishak revient dans son village natal où sa vieille mère se meurt. Son retour rouvre des plaies mal cicatrisées.

Sept ans après un drame dont le spectateur apprendra lentement les détails, Ishak revient dans son village natal où sa vieille mère se meurt. Son retour rouvre des plaies mal cicatrisées. Elaha a vingt-deux ans. D’origine kurde elle a émigré en Allemagne avec sa famille. Elle va bientôt quitter son père, sa mère, sa sœur cadette et son petit frère handicapé pour épouser Nassim, un jeune homme de sa communauté. Ce mariage avec un Kurde de bonne famille a la bénédiction de son entourage ; mais Elaha, qui n’est pas vraiment amoureuse de son promis, renâcle. D’autant que son cœur bat pour un autre homme.

Elaha a vingt-deux ans. D’origine kurde elle a émigré en Allemagne avec sa famille. Elle va bientôt quitter son père, sa mère, sa sœur cadette et son petit frère handicapé pour épouser Nassim, un jeune homme de sa communauté. Ce mariage avec un Kurde de bonne famille a la bénédiction de son entourage ; mais Elaha, qui n’est pas vraiment amoureuse de son promis, renâcle. D’autant que son cœur bat pour un autre homme. La trentaine bien entamée, Adam (Andrew Scott) vit à Londres dans une tour d’appartements quasi inoccupée. Il y fait un soir la rencontre d’un voisin (Paul Mescal), aussi solitaire que lui, avec lequel s’ébauche une idylle. Le scénario sur lequel il travaille n’avançant pas, il a la curiosité de retourner sur les lieux de son enfance. Quelle n’est pas sa surprise d’y retrouver ses parents (Claire Foy et Jamie Bell), au même âge qu’ils avaient quand ils sont morts d’un accident de la route.

La trentaine bien entamée, Adam (Andrew Scott) vit à Londres dans une tour d’appartements quasi inoccupée. Il y fait un soir la rencontre d’un voisin (Paul Mescal), aussi solitaire que lui, avec lequel s’ébauche une idylle. Le scénario sur lequel il travaille n’avançant pas, il a la curiosité de retourner sur les lieux de son enfance. Quelle n’est pas sa surprise d’y retrouver ses parents (Claire Foy et Jamie Bell), au même âge qu’ils avaient quand ils sont morts d’un accident de la route. 17 février 1673, Molière, exsangue, remonte sur la scène du théâtre du Palais-Royal pour jouer le dernier acte son Malade imaginaire. Dans deux heures il sera mort.

17 février 1673, Molière, exsangue, remonte sur la scène du théâtre du Palais-Royal pour jouer le dernier acte son Malade imaginaire. Dans deux heures il sera mort. Gabrielle (Alice Isaaz) débarque à Paris pour faire un stage . Elle se retrouve dans une équipe de reporters chevronnés, passionnés par leur métier mais obligés de se remettre en cause par une direction qui rogne leur budget et s’inquiète de la baisse de leur audience.

Gabrielle (Alice Isaaz) débarque à Paris pour faire un stage . Elle se retrouve dans une équipe de reporters chevronnés, passionnés par leur métier mais obligés de se remettre en cause par une direction qui rogne leur budget et s’inquiète de la baisse de leur audience. Une famille de réfugiés syriens quitte à l’automne 2021 son pays en guerre pour rejoindre la Suède. Elle a décidé de passer par la Biélorussie et par la frontière polonaise pour rentrer illégalement dans l’espace Schengen. Elle n’imagine pas les difficultés qu’elle va rencontrer sur son chemin.

Une famille de réfugiés syriens quitte à l’automne 2021 son pays en guerre pour rejoindre la Suède. Elle a décidé de passer par la Biélorussie et par la frontière polonaise pour rentrer illégalement dans l’espace Schengen. Elle n’imagine pas les difficultés qu’elle va rencontrer sur son chemin.