Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident.

Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident.

Mais ce n’est pas par le biais attendu de ces questions ultra-contemporaines que Pascal Vasselin et Franck Cuveillier abordent le sujet de la désinformation scientifique. C’est par celui, plus classique, des dévoiements du Grand Capital qui, pour défendre ses intérêts, a retourné la science contre elle-même.

Les faits sont désormais bien connus, ce qui prive d’ailleurs ce documentaire d’une partie de son intérêt. Mais la façon dont ils sont présentés est particulièrement intéressante dans le contexte actuel. Dans les années cinquante, alors que les études médicales se multipliaient pour dénoncer les méfaits du tabac, Big Tobacco a développé une stratégie particulièrement vicieuse pour y faire pièce. Il n’a pas contesté ces études. Au contraire : il en a financé d’autres pour faire diversion en essayant de démontrer que les cancers du poumon imputés à la cigarette pouvaient avoir d’autres causes (des antécédents génétiques, la pollution de l’air…). La même stratégie a été déployée dans les années 2000 quand les dangers du tabagisme passif allaient conduire à l’interdiction de la cigarette dans les lieux publics.

Mêmes contre-feux pour les néonicotinoïdes ou pour les perturbateurs endocriniens ou pour le réchauffement climatique. Il s’agit à chaque fois de répondre à la science par la science en utilisant un levier diablement efficace et consubstantiel à la démarche scientifique : le doute. Si la nocivité d’un produit est révélée par une étude, il s’agit de semer le doute sur cette annonce en suggérant que sa toxicité a été surestimée ou que ses effets secondaires ont d’autres causes. Si le contre-feu, à long terme, finit par céder face à la vérité scientifique, il aura permis aux industriels et à leurs armées d’avocats de gagner quelques années.

Cette bataille entre bonne et mauvaise science (sound science vs. junk science) a été amplifiée par les réseaux sociaux. C’est une dimension que le documentaire ne fait qu’effleurer. Avec les réseaux sociaux, l’information circule mieux, le débat est plus vif, la réfutation scientifique plus aisée. Mais, hélas, cette démocratisation de la science s’accompagne de son nivellement par le bas. Sont mis sur le même plan l’avis éclairé d’un prix Nobel de médecine, un article de Nature ou n’importe quel preprint mis en ligne sur un site Internet moldo-slovaque. Comment espérer établir une vérité scientifique si n’importe qui, n’importe où, n’importe comment peut, de bonne ou mauvaise foi, la questionner ?

La sérénité du débat est polluée par nos biais cognitifs. Nous sommes tous lourdement influencés par nos a priori. Selon nos convictions, nous accueillerons différemment les études scientifiques qui les valident et celles qui les infirment. Je n’évoquerai pas ici le débat, aujourd’hui dépassé, autour de l’hydroxychloroquine qui continue à enflammer les ayatollahs des deux bords : les uns renvoyant aux autres l’absence d’une étude définitive qui démontrerait sans réfutation possible l’efficacité ou l’inefficacité de ce remède-miracle (les termes que j’utilise laissent peut-être augurer mon propre biais cognitif). J’en évoquerai un autre : l’électrohypersensibilité. Connaissant les stratégies déployées par les lobbies industriels pour cacher la toxicité du tabac, des insecticides, des plastiques, faut-il augurer qu’ils déploient les mêmes pour cacher la nocivité de la 5G ? Il y a fort à craindre que la réponse que vous, moi, nous tous, donnons à cette question dépende hélas moins de l’état objectif de la science que de nos propres préjugés.

La bande-annonce

Einar et Nadja forment un jeune couple suédois aimant. Lui a passé son diplôme d’ingénieur ; elle, d’origine somalienne, étudie la médecine. Alors que Nadja vient d’apprendre qu’elle est enceinte mais ne l’a pas encore dit à son mari, Einar lui offre un week-end d’oxygénation, loin de Stockholm, dans les plaines enneigées et désertiques du nord de la Suède. Mais le couple croise en chemin une bande de jeunes chasseurs racistes…

Einar et Nadja forment un jeune couple suédois aimant. Lui a passé son diplôme d’ingénieur ; elle, d’origine somalienne, étudie la médecine. Alors que Nadja vient d’apprendre qu’elle est enceinte mais ne l’a pas encore dit à son mari, Einar lui offre un week-end d’oxygénation, loin de Stockholm, dans les plaines enneigées et désertiques du nord de la Suède. Mais le couple croise en chemin une bande de jeunes chasseurs racistes…

Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat.

Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat. Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star.

Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star. La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes.

La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes. Ray Burke (André Holland, le héros de la série

Ray Burke (André Holland, le héros de la série  Dans un futur proche, des implants oculaires et d’immenses base de données permettent à la police de connaître les allées-et-venues de chaque individu en temps réel. Une série de meurtres n ‘ont pas été élucidés. Ils n’ont pu être réalisés qu’au prix d’une manipulation informatique sophistiquée pour contourner ce dispositif de surveillance. L’inspecteur Sal Frieland (Clive Owen) est chargé de l’enquête. Il réussit à piéger une mystérieuse hackeuse (Amanda Seyfried).

Dans un futur proche, des implants oculaires et d’immenses base de données permettent à la police de connaître les allées-et-venues de chaque individu en temps réel. Une série de meurtres n ‘ont pas été élucidés. Ils n’ont pu être réalisés qu’au prix d’une manipulation informatique sophistiquée pour contourner ce dispositif de surveillance. L’inspecteur Sal Frieland (Clive Owen) est chargé de l’enquête. Il réussit à piéger une mystérieuse hackeuse (Amanda Seyfried). Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident.

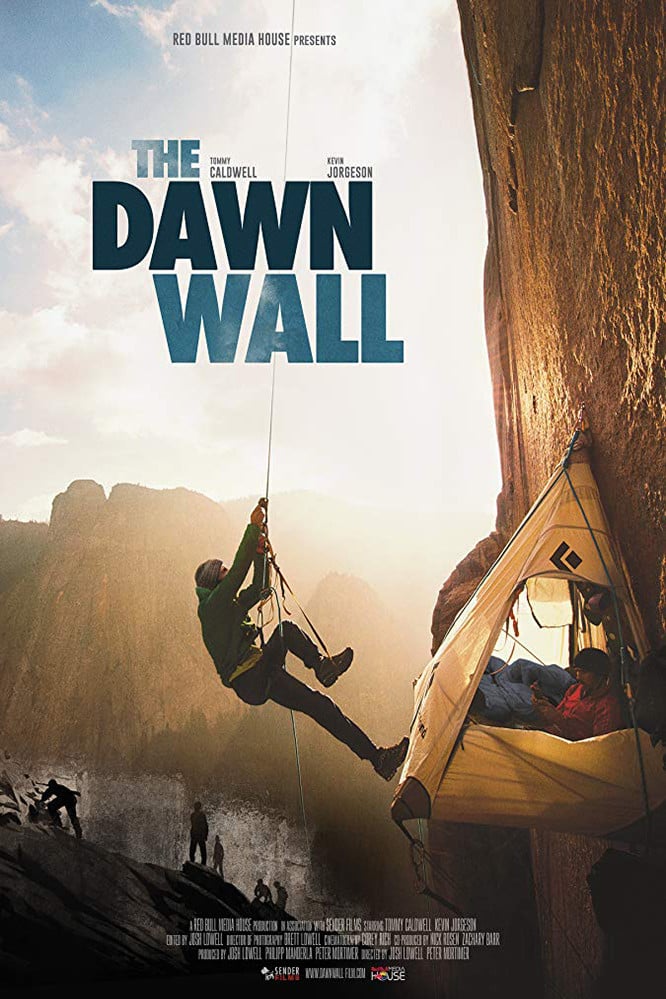

Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident. Au cœur de la vallée de Yosemite se dresse El Capitan un monolithe vertical de près de neuf cents mètres de haut. Il a depuis toujours fasciné les alpinistes qui ont entrepris de l’escalader de toutes les façons possibles et par toutes les voies possibles.

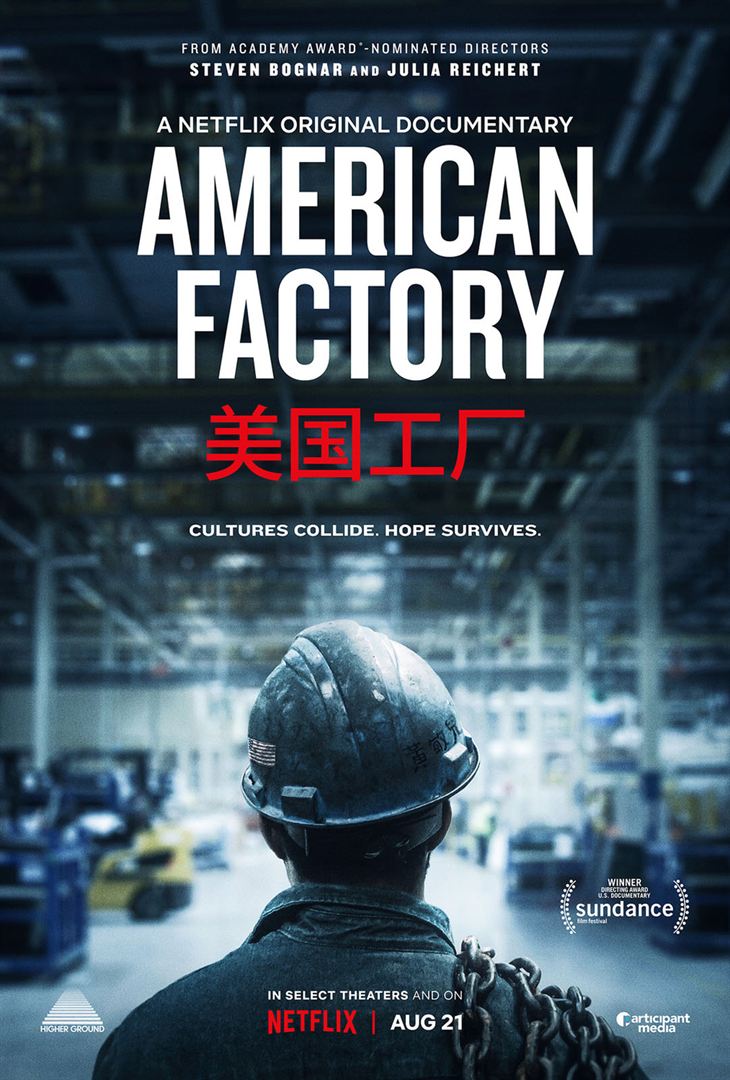

Au cœur de la vallée de Yosemite se dresse El Capitan un monolithe vertical de près de neuf cents mètres de haut. Il a depuis toujours fasciné les alpinistes qui ont entrepris de l’escalader de toutes les façons possibles et par toutes les voies possibles. À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer.

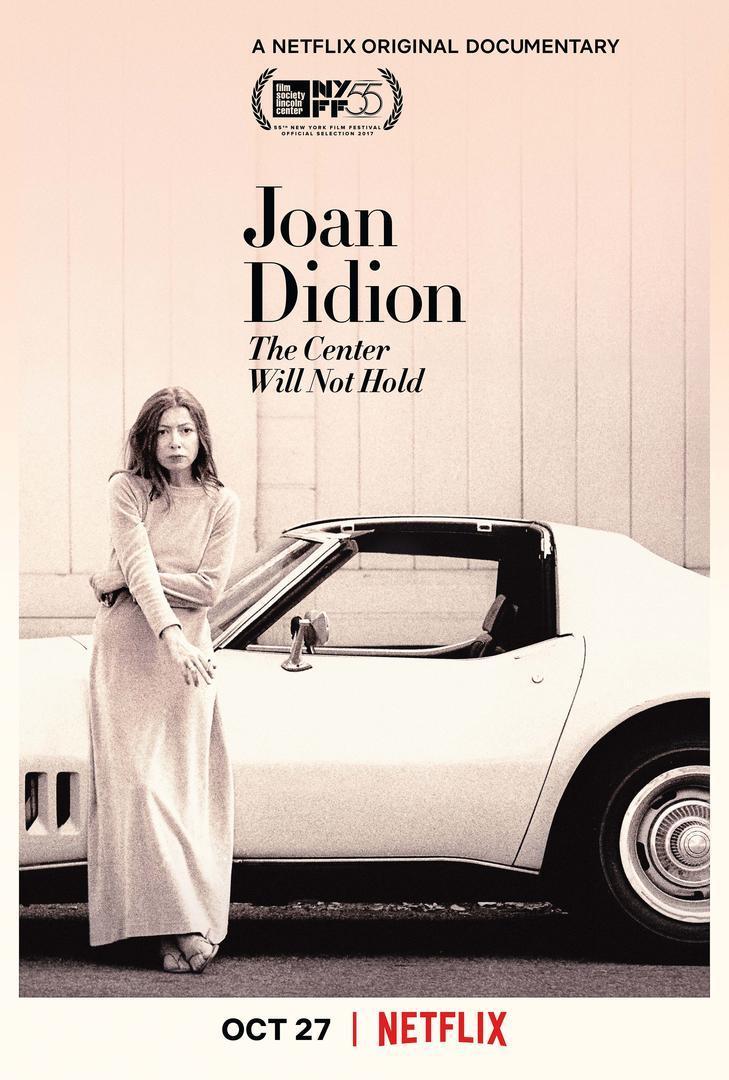

À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer. Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.

Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.