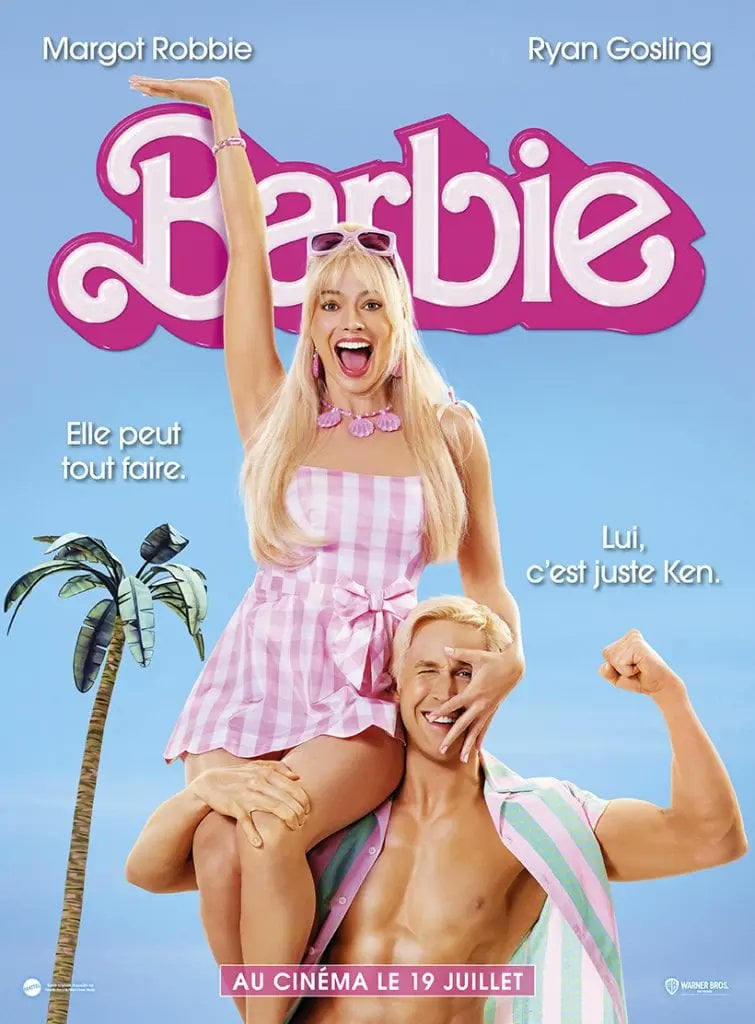

Barbie (Margot Robbie) vit une vie plus que parfaite à Barbieland jusqu’au jour où des pensées mortifères l’assaillent et de la cellulite apparaît sur ses cuisses. Le seul remède : retrouver dans le monde réel sa propriétaire qui a causé ces changements funestes. La jeune femme se lance dans cette périlleuse odyssée en compagnie de Ken (Ryan Gosling). Elle y découvre que les femmes sont un objet de concupiscence et que le patriarcat domine. De retour à Barbieland, Ken, trop content de sortir de l’état de domination dans lequel lui et les siens étaient maintenus jusqu’alors, décide de renverser l’ordre établi. Toutes les Barbies devront s’unir pour éviter cette subversion.

Barbie (Margot Robbie) vit une vie plus que parfaite à Barbieland jusqu’au jour où des pensées mortifères l’assaillent et de la cellulite apparaît sur ses cuisses. Le seul remède : retrouver dans le monde réel sa propriétaire qui a causé ces changements funestes. La jeune femme se lance dans cette périlleuse odyssée en compagnie de Ken (Ryan Gosling). Elle y découvre que les femmes sont un objet de concupiscence et que le patriarcat domine. De retour à Barbieland, Ken, trop content de sortir de l’état de domination dans lequel lui et les siens étaient maintenus jusqu’alors, décide de renverser l’ordre établi. Toutes les Barbies devront s’unir pour éviter cette subversion.

Je n’avais pas réussi à trouver une place pour aller voir Barbie en avant-première le 18 juillet. J’ai dû ronger mon frein (je suis en effet très souple !) une dizaine de jours avant d’aller le voir hier soir dans une salle encore presqu’aussi comble dont j’étais probablement le plus vieux spectateur. Voilà qui m’a agréablement changé des retraités narcoleptiques et des chômeurs en fin de droit dont je suis régulièrement entouré dans des salles quasi-vides devant des films kazakhs en noir et blanc.

Le pitch génial de Barbie lui garantissait une large audience : « Si vous aimez Barbie, ce film est pour vous. Si vous détestez Barbie, ce film est pour vous aussi ». Le succès est au rendez-vous : Barbie génèrera probablement plus d’un milliard de recettes à travers le monde et a déjà attiré 2,6 millions de spectateurs en France en deux semaines d’exploitation à peine.

Je me faisais une joie régressive d’aller voir ce film. J’ai été bien déçu. Pour deux raisons.

La première était la curiosité suscitée par la mise en scène de cet univers kitchissime. La production n’a pas lésiné sur les moyens. Les décors roses et plastiques de boîtes à jouets, inspirés du design californien du milieu du siècle dernier, réduits à l’échelle 0.77, sans murs, ni portes, ni escaliers, n’ont pas eu recours aux images de synthèse. Les costumes de Barbie et de Ken donnent irrésistiblement envie de (re) jouer à la poupée. Mais, l’effet de surprise dissipé au bout de quelques minutes, tout ce kitsch écœure ; tout ce rose donne la nausée.

Plus grave : l’humour qu’on m’avait tant vanté était aux abonnés absents. Certes, il faut rendre crédit à Ryan Gosling trop souvent accusé de n’avoir aucun talent. C’est lui, plus que Margot Robbie pourtant sublime, qui est le vrai héros du film – et le réel moteur de son scénario. Sa bêtise bas du front est réjouissante. Mais elle n’est pas hilarante. Je n’ai pas ri une seule fois devant Barbie et ne me souviens pas d’une punchline, d’une situation devant laquelle j’aurais dû m’esclaffer si j’avais été plus indulgent. Je regrette notamment que la VF ne se soit pas autorisé les allusions salaces qui m’auraient fait glousser (« Barbie n’a pas envie de Ken » par exemple aurait suffi à mon bonheur).

La seconde est plus substantielle. En allant voir Barbie, j’imaginais spontanément qu’il s’agirait d’un procès en règle du stéréotype hypergenré renvoyé par la bombasse de Mattel. J’ai été immédiatement dérouté par le postulat de départ : Barbieland n’est pas, contrairement au préjugé que j’en avais, un repère de bimbos décérébrées, mais au contraire une gynocratie de femmes fortes, assumant tous les métiers possibles (une présidente gouverne depuis une Maison Blanche… rose et la Cour suprême est composée de neuf femmes) et où le seul rôle des hommes (les Kens) est de les idolâtrer. C’est seulement en revenant du monde réel que Ken plante à Barbieland la mauvaise graine (métaphore condamnée à rester platonique faute pour Barbie et Ken de posséder des organes génitaux) : le patriarcat.

Le film de Greta Gerwig, dont on escomptait plus de chien, mais que le service juridique de Mattel a peut-être obligé à retenir ses coups, se termine par conséquent dans la morale tiédasse d’un dessin animé de Pixar dont l’esthétique semble tout droit sortie d’une publicité d’une Église évangélique : non pas une critique à boulets rouges de la phallocratie, non pas un plaidoyer vibrant pour les femmes et leur libération, mais un appel ultra-consensuel à toutes les Barbies et à tous les Kens à être soi-même. Pouah…..

Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié.

Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié. Aux quatre coins de l’hexagone, des personnages tentent tant bien que mal de faire face au froid sibérien qui s’est abattu sur la France en ce mois de juin : un vigile (Nicolas Duvauchelle) surprend une SDF (Clémence Poesy) en train de marauder dans un supermarché ; un officier de l’armée de terre à la veille d’une mission suicide (Laurent Stocker) recueille un jeune drogué en rupture de ban (Pablo Pauly) ; une star de la chanson (Elodie Bouchez) de retour à Paris est victime d’un malaise et retrouve dans l’ambulance du Samu qui la secourt son premier amour (Cedric Kahn), marié depuis vingt ans à une femme qu’il n’aime pas (Hélène Fillières) ; un riche entrepreneur (Benjamin Biolay) passe la nuit avec une éboueuse (Nora Hamzawi) ; une policière confite en religion (Judith Chemla) recueille un immigré iranien (Rafi Pitts).

Aux quatre coins de l’hexagone, des personnages tentent tant bien que mal de faire face au froid sibérien qui s’est abattu sur la France en ce mois de juin : un vigile (Nicolas Duvauchelle) surprend une SDF (Clémence Poesy) en train de marauder dans un supermarché ; un officier de l’armée de terre à la veille d’une mission suicide (Laurent Stocker) recueille un jeune drogué en rupture de ban (Pablo Pauly) ; une star de la chanson (Elodie Bouchez) de retour à Paris est victime d’un malaise et retrouve dans l’ambulance du Samu qui la secourt son premier amour (Cedric Kahn), marié depuis vingt ans à une femme qu’il n’aime pas (Hélène Fillières) ; un riche entrepreneur (Benjamin Biolay) passe la nuit avec une éboueuse (Nora Hamzawi) ; une policière confite en religion (Judith Chemla) recueille un immigré iranien (Rafi Pitts). Lucie passe des vacances ensoleillées chez sa grand-mère avec sa fille. Elle est actrice et prépare son prochain rôle.

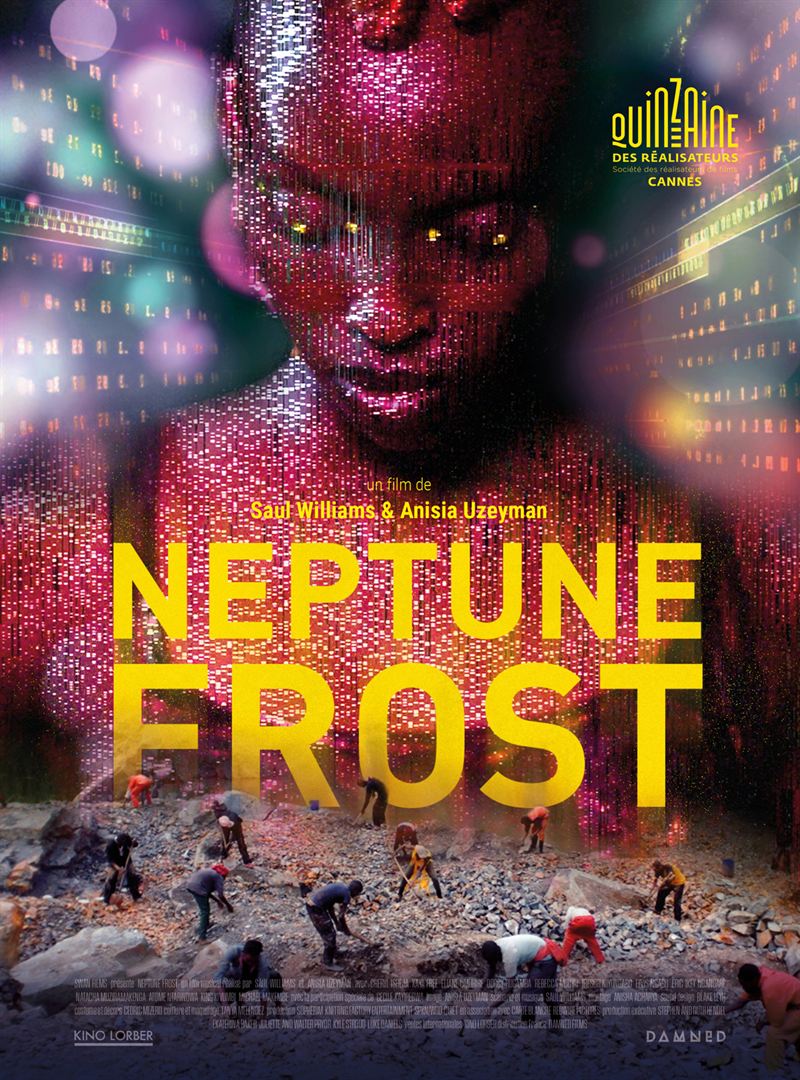

Lucie passe des vacances ensoleillées chez sa grand-mère avec sa fille. Elle est actrice et prépare son prochain rôle. Sur les hauts plateaux du Burundi, dans un futur proche, Matalusa, un ancien forçat échappé de la mine où il était réduit en esclavage, et Neptune une hackeuse transgenre, rejoignent une communauté cyberpunk qui est entrée en résistance contre un pouvoir techno-autoritaire.

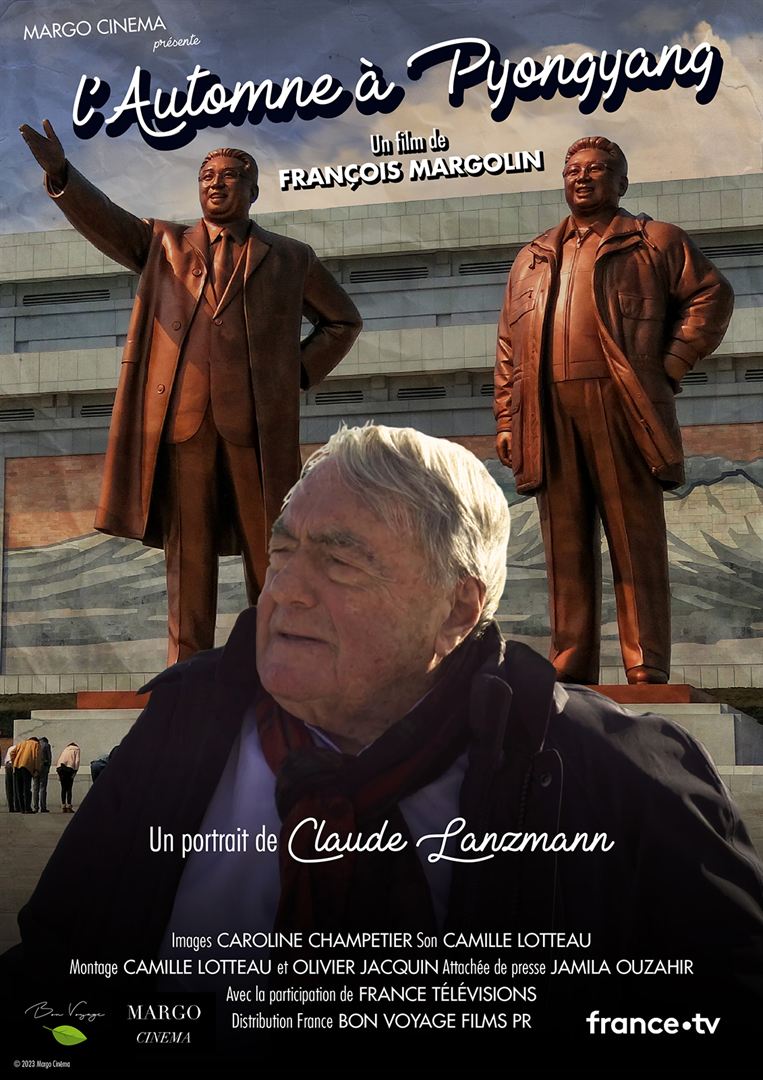

Sur les hauts plateaux du Burundi, dans un futur proche, Matalusa, un ancien forçat échappé de la mine où il était réduit en esclavage, et Neptune une hackeuse transgenre, rejoignent une communauté cyberpunk qui est entrée en résistance contre un pouvoir techno-autoritaire. En 2015, Claude Lanzmann se rendait en Corée du nord avec son producteur François Margolin, sous le prétexte d’y tourner un documentaire sur le taekwondo mais en fait pour y retrouver la trace d’une infirmière qu’il y avait croisée en 1958 et dont il était tombé éperdument amoureux durant une brève séance de canotage sur le fleuve Taedong. Ce voyage surréaliste a inspiré un documentaire, Napalm, dont j’ai fait

En 2015, Claude Lanzmann se rendait en Corée du nord avec son producteur François Margolin, sous le prétexte d’y tourner un documentaire sur le taekwondo mais en fait pour y retrouver la trace d’une infirmière qu’il y avait croisée en 1958 et dont il était tombé éperdument amoureux durant une brève séance de canotage sur le fleuve Taedong. Ce voyage surréaliste a inspiré un documentaire, Napalm, dont j’ai fait  Carmen (Melissa Barrera) est une jeune Mexicaine qui décide, à la mort de sa mère, de gagner les Etats-Unis. Elle franchit illégalement la frontière et doit la vie sauve à Aidan (Paul Mescal), un Marine américain traumatisé par son expérience en Afghanistan, qui tue pour la défendre un garde-frontière américain.

Carmen (Melissa Barrera) est une jeune Mexicaine qui décide, à la mort de sa mère, de gagner les Etats-Unis. Elle franchit illégalement la frontière et doit la vie sauve à Aidan (Paul Mescal), un Marine américain traumatisé par son expérience en Afghanistan, qui tue pour la défendre un garde-frontière américain. Rose (Ann Skelly, des faux airs de Julia Roberts jeune) est étudiante en école vétérinaire. Enfant adoptée, obsédée par la quête de ses origines, elle réussit à retrouver la trace de sa mère biologique, Ellen (Orla Brady), devenue actrice à succès, qui lui fait la plus traumatisante des confessions : Rose, prénommée Julie à sa naissance, est le fruit d’un viol perpétré par Peter Doyle (Aidan Gillen, iconique Littlefinger dans Game of Thrones), un célèbre archéologue.

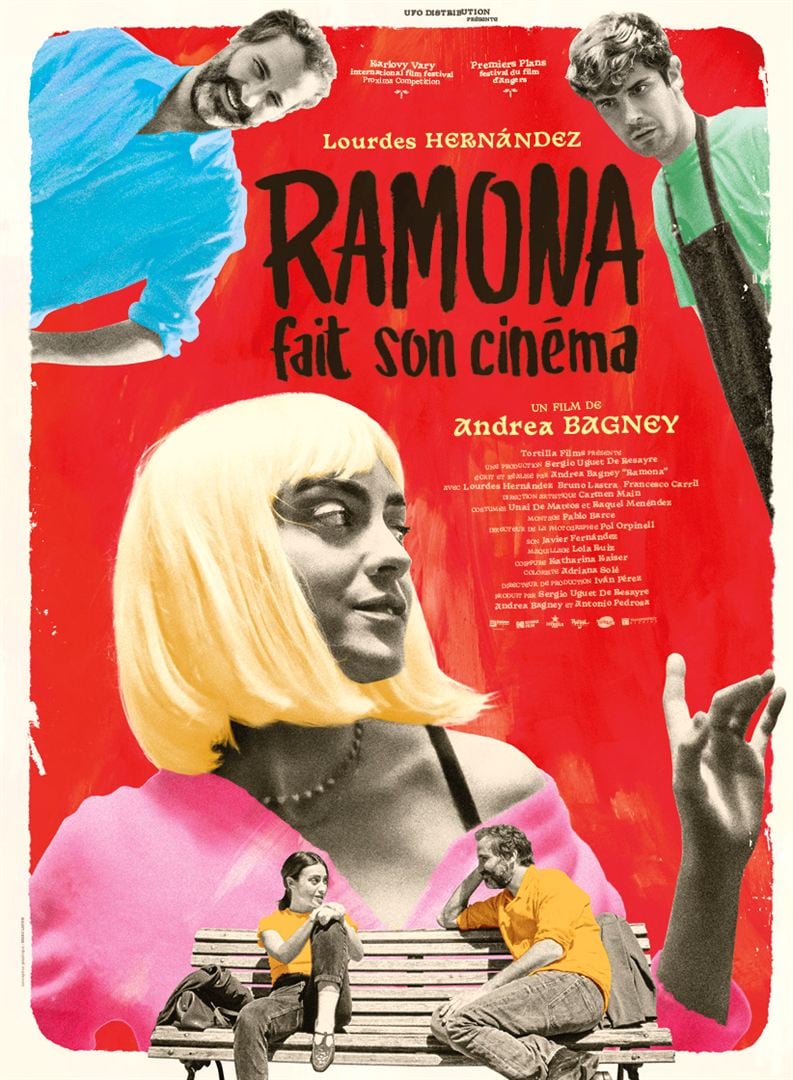

Rose (Ann Skelly, des faux airs de Julia Roberts jeune) est étudiante en école vétérinaire. Enfant adoptée, obsédée par la quête de ses origines, elle réussit à retrouver la trace de sa mère biologique, Ellen (Orla Brady), devenue actrice à succès, qui lui fait la plus traumatisante des confessions : Rose, prénommée Julie à sa naissance, est le fruit d’un viol perpétré par Peter Doyle (Aidan Gillen, iconique Littlefinger dans Game of Thrones), un célèbre archéologue. Tout commence mal entre Ramona et Bruno… ou tout commence trop bien entre ces deux trentenaires madrilènes qui se rencontrent par hasard et tombent amoureux l’un de l’autre sans savoir que le lendemain Ramona participera au casting du film que Bruno est sur le point de réaliser. La jeune femme, en couple avec Nico, se cabre : elle ne veut pas être engagée sur de mauvaises bases et surtout a peur de tromper son copain. Bruno au contraire s’enflamme.

Tout commence mal entre Ramona et Bruno… ou tout commence trop bien entre ces deux trentenaires madrilènes qui se rencontrent par hasard et tombent amoureux l’un de l’autre sans savoir que le lendemain Ramona participera au casting du film que Bruno est sur le point de réaliser. La jeune femme, en couple avec Nico, se cabre : elle ne veut pas être engagée sur de mauvaises bases et surtout a peur de tromper son copain. Bruno au contraire s’enflamme. Staline, Hitler, Mussolini, Churchill sont morts. Ils errent dans les limbes et monologuent, chacun dans leur langue, croisent Napoléon et Jésus, en attendant que les portes du Paradis s’ouvrent… ou pas…

Staline, Hitler, Mussolini, Churchill sont morts. Ils errent dans les limbes et monologuent, chacun dans leur langue, croisent Napoléon et Jésus, en attendant que les portes du Paradis s’ouvrent… ou pas…