La cinquantaine bien entamée, Daniel Blake est un charpentier en arrêt de travail suite à l’infarctus dont il a été la victime. Il se bat pour obtenir une pension d’invalidité ou, à défaut, une indemnité de chômage. Il rencontre au « job center » Katie, une mère célibataire dans la même situation de précarité que lui.

Que celui qui n’aura pas été ému aux larmes par « Moi, Daniel Blake » se dénonce sur le champ. Ce film bouleversant ferait pleurer les pierres. Ken Loach y décrit, non sans ironie, un système anonyme et humiliant, prisonnier d’une logique de rentabilité, qui écrase ceux qu’il est censé secourir. Ce système ubuesque et déshumanisé, organisé avec des Call centers et des Printemps de Vivaldi, nous l’avons tous connu, qu’il s’agisse de s’inscrire à Pôle Emploi ou de changer le forfait de son abonnement Internet. Sa critique nous est immédiatement sympathique. Face à lui, des Daniel et des Katie tentent tant bien que mal de survivre et de conserver leur dignité. Leurs efforts et leurs échecs nous brisent le cœur.

Ken Loach n’a pas usurpé la Palme d’or qui lui a été décernée à Cannes. Elle a couronné un film autant qu’une œuvre toute entière dédiée à la dénonciation des injustices faites aux plus vulnérables. Pour autant, si l’on refuse, à rebours de toute correction politique, de se laisser kidnapper par la charge lourdement lacrymale que charrie « Moi, Daniel Blake », on osera deux critiques. Elles visent tant le dernier film de Ken Loach, que ses réalisations précédentes voire qu’un nombre significatif de films britanniques, tous d’ailleurs excellents, qui s’inscrivent dans la même veine (on pense par exemple à « Hector » sorti en décembre 2015 dont j’ai dit ici tout le bien que je pensais).

Ces films se répètent. Ils dénoncent l’inhumanité d’un système capitaliste qui broie les individus et insulte leur dignité. Déjà en 1993, Ken Loach m’avait ému aux larmes avec « Raining Stones ». C’était il y a près d’un quart de siècle. On pourrait lui reprocher de faire du surplace. Il répondrait peut-être que son indignation est toujours légitime car la situation des plus pauvres ne s’est pas améliorée, voire s’est aggravée.

Mais un autre malaise peut être pointé. Il vise une gauche bobo – à laquelle je m’identifie volontiers – qui se délecte des films de Ken Loach – ou de ceux des frères Dardenne ou de Philippe Lioret. Cette gauche bobo adore ces films marqués au fer du réalisme social qui prennent fait et cause pour les plus marginaux. En témoigne l’an passé le succès, mérité, de « Fatima » de Philippe Faucon ou de « La Loi du marché » de Stéphane Brizé. Elle les applaudit le samedi soir à l’UGC Danton ou au MK2 Beaubourg. Et puis, elle va dîner dans un restaurant japonais du 5ème et rentre dormir dans l’appartement parisien confortable dont les salaires d’une vie de smicard ne suffiraient pas à acheter la place de parking en sous-sol.

La bande-annonce

Un paysan algérien traverse la France à pied pour participer au Salon de l’agriculture où sa vache a été autorisée à concourir.

Un paysan algérien traverse la France à pied pour participer au Salon de l’agriculture où sa vache a été autorisée à concourir. Un paysan algérien traverse la France à pied pour participer au Salon de l’agriculture où sa vache a été autorisée à concourir.

Un paysan algérien traverse la France à pied pour participer au Salon de l’agriculture où sa vache a été autorisée à concourir.

Vous avez 40-50 ans ? Vous avez biberonné au Top 50 ? Vous avez adoré Joy Division, Duran Duran, Motörhead ? Les murs de votre chambre étaient tapissés des posters de David Bowie, Madonna ou Joe Jackson ? Alors vous adorerez « Sing Street » qui vous ramènera au temps des cheveux crêpés, des bottines et du fluo.

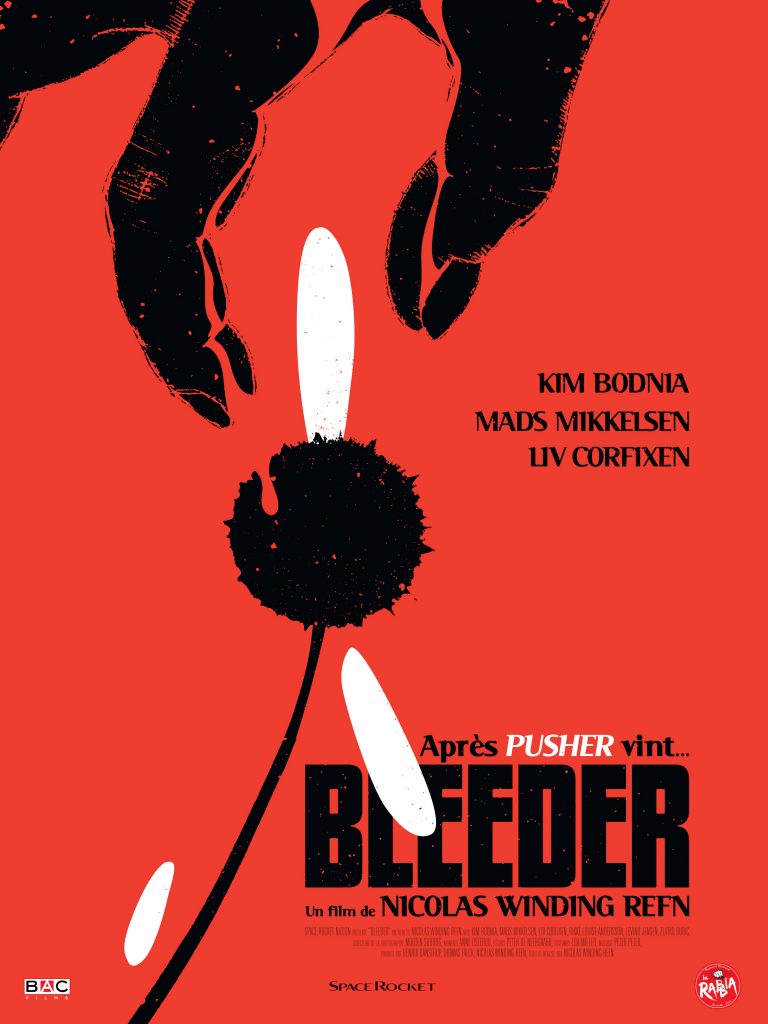

Vous avez 40-50 ans ? Vous avez biberonné au Top 50 ? Vous avez adoré Joy Division, Duran Duran, Motörhead ? Les murs de votre chambre étaient tapissés des posters de David Bowie, Madonna ou Joe Jackson ? Alors vous adorerez « Sing Street » qui vous ramènera au temps des cheveux crêpés, des bottines et du fluo. Tourné en 1999, le deuxième film de Nicolas Winding Refn était jusqu’alors inédit en France.

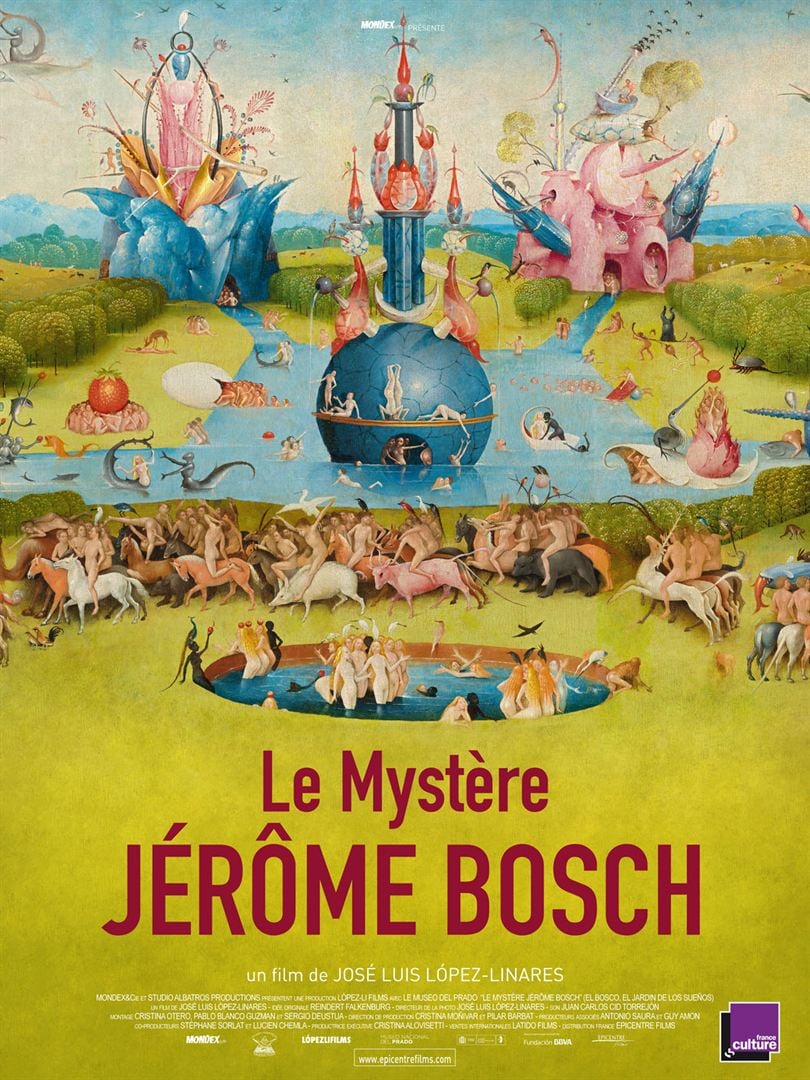

Tourné en 1999, le deuxième film de Nicolas Winding Refn était jusqu’alors inédit en France. Le Jardin des délices est sans doute l’œuvre la plus connue du peintre hollandais Jérôme Bosch. Réalisée au tout début du seizième siècle, elle est exposée au musée du Prado. C’est là que le documentariste José Luis López-Linares la filme. C’est là aussi qu’il interroge un curieux panels de stars mediatico-culturelles : Salman Rushdie, Michel Onfray, Renée Fleming…

Le Jardin des délices est sans doute l’œuvre la plus connue du peintre hollandais Jérôme Bosch. Réalisée au tout début du seizième siècle, elle est exposée au musée du Prado. C’est là que le documentariste José Luis López-Linares la filme. C’est là aussi qu’il interroge un curieux panels de stars mediatico-culturelles : Salman Rushdie, Michel Onfray, Renée Fleming… Dans la Corée des années 30, au temps de l’occupation japonaise, une servante est recrutée par une riche héritière prisonnière d’un oncle lubrique dans un immense manoir inquiétant. La jeune domestique est en fait une jeune arnaqueuse qui, avec la complicité d’un faux comte japonais, espère mettre la main sur l’héritage de sa maîtresse. Sauf que les choses sont moins simples qu’il n’y paraît et que l’arnaque n’est peut-être pas là où on la pressent.

Dans la Corée des années 30, au temps de l’occupation japonaise, une servante est recrutée par une riche héritière prisonnière d’un oncle lubrique dans un immense manoir inquiétant. La jeune domestique est en fait une jeune arnaqueuse qui, avec la complicité d’un faux comte japonais, espère mettre la main sur l’héritage de sa maîtresse. Sauf que les choses sont moins simples qu’il n’y paraît et que l’arnaque n’est peut-être pas là où on la pressent. Nicole Garcia est une grande actrice. C’est aussi une grande réalisatrice qui signe avec ce beau « Mal de pierres » son huitième film. Elle choisit d’adapter un roman de Milena Agus que j’avais lu il y a quelques années et dont j’avais gardé un souvenir ému.

Nicole Garcia est une grande actrice. C’est aussi une grande réalisatrice qui signe avec ce beau « Mal de pierres » son huitième film. Elle choisit d’adapter un roman de Milena Agus que j’avais lu il y a quelques années et dont j’avais gardé un souvenir ému. Coup de cœur pour « Réparer le vivants ». J’avais kiffé le livre ; j’ai surkiffé le film.

Coup de cœur pour « Réparer le vivants ». J’avais kiffé le livre ; j’ai surkiffé le film.

Japrisot a écrit au début de sa carrière des petits polars malins : « Adieu pour Cendrillon », « Compartiment tueurs »… Joann Sfar est un auteur de bande dessinée passé derrière la caméra pour y adopter son Chat du rabbin. La rencontre des deux n’allait pas de soi.

Japrisot a écrit au début de sa carrière des petits polars malins : « Adieu pour Cendrillon », « Compartiment tueurs »… Joann Sfar est un auteur de bande dessinée passé derrière la caméra pour y adopter son Chat du rabbin. La rencontre des deux n’allait pas de soi.