Qui était Marie Madeleine ? Ceux qui répondront : le titre d’une chanson de Sandra sorti en 1985 – et dont le clip vaut son pesant de cacahouètes – sont priés de se taire.

Qui était Marie Madeleine ? Ceux qui répondront : le titre d’une chanson de Sandra sorti en 1985 – et dont le clip vaut son pesant de cacahouètes – sont priés de se taire.

Les autres n’ignorent pas qu’elle accompagna Jésus, assista à sa crucifixion et fut la première à constater sa résurrection d’entre les morts. Hippolyte de Rome la désigna comme « l’Apôtre des Apôtres ».

Mais Marie Madeleine vit son étoile vite pâlir. Le pape Grégoire le grand l’assimila à la pécheresse qui oint le Christ de parfum dans Luc 7, 36-50. Marie Madeleine devient pour la postérité une prostituée repentie. Autre réputation qui lui colla à la peau : celle d’avoir été la maîtresse, l’épouse, voire même la mère des enfants du Christ. C’est cette Marie Madeleine là que peint Nikos Katzantakis dans La dernière tentation du Christ dont l’adaptation à l’écran par Martin Scorsese en 1988 fit scandale (j’étais à l’Espace Saint Michel le soir de l’incendie).

C’en est une toute autre que présente Garth Davis, le réalisateur australien de Lion et de trois épisodes de Top of the lake. Exit la pécheresse. Marie Madeleine (Rooney Mara) est une apôtre comme une autre, qui rencontre Jésus (Joaquin Phenix) sur les bords du lac Tibériade et décide de le suivre pour fuir une vie étouffante et le mari que son père (Tcheky Karyo) et son frère (Denis Ménochet) ont décidé de la voir épouser. Aux côtés de Pierre (Chiwetel Ajiofor), de Judas (Tahar Rahim), elle tient sa place. C’est ce beau visage de femme libre et forte que Vatican II a réhabilité et que ce film honore. Il le fait notamment dans une splendide Cène où Marie Madeleine, à rebours d’une iconographie millénaire, prend place sans autre forme de procès à la droite du Christ.

Le problème est que cette noble cause est bien mal servie par un film d’un rare académisme. Comme les mauvaises piquettes issues de divers cépages de la CEE, Marie Madeleine rassemble des acteurs de toutes les origines – on sera surpris de constater parmi eux une majorité de Français – qui parlent tous un parfait anglais – Mel Gibson avait au moins eu le courage de tourner sa Passion du Christ en araméen – sur les rives de la Sicile – d’où on voudrait nous faire croire que le lac de Tibériade est aussi vaste que la Méditerranée.

Sa première partie est la plus stimulante, qui nous présente des épisodes de la vie de Marie de Magdala que nous ne connaissions pas. La seconde est catastrophique qui filme à toute berzingue les étapes obligées de la Passion – l’entrée à Jérusalem le dimanche des Rameaux, l’expulsion des marchands du Temple (que Jean 2,13 situe quelques années plus tôt), la Cène, la nuit aux Jardins des Oliviers, le chemin de croix, la crucifixion… comme si le budget avait manqué pour les filmer toutes et que le scénariste en avait ras-le-bol de cette histoire déjà trop longue.

Jean, un vieil acteur, profite du répit que lui offre l’interruption du tournage du film dont il est la vedette pour retourner sur les traces de son passé. Il retrouve le château et la tombe de Juliette dont il fut amoureux jadis et qui, contre toute raison, lui réapparaît.

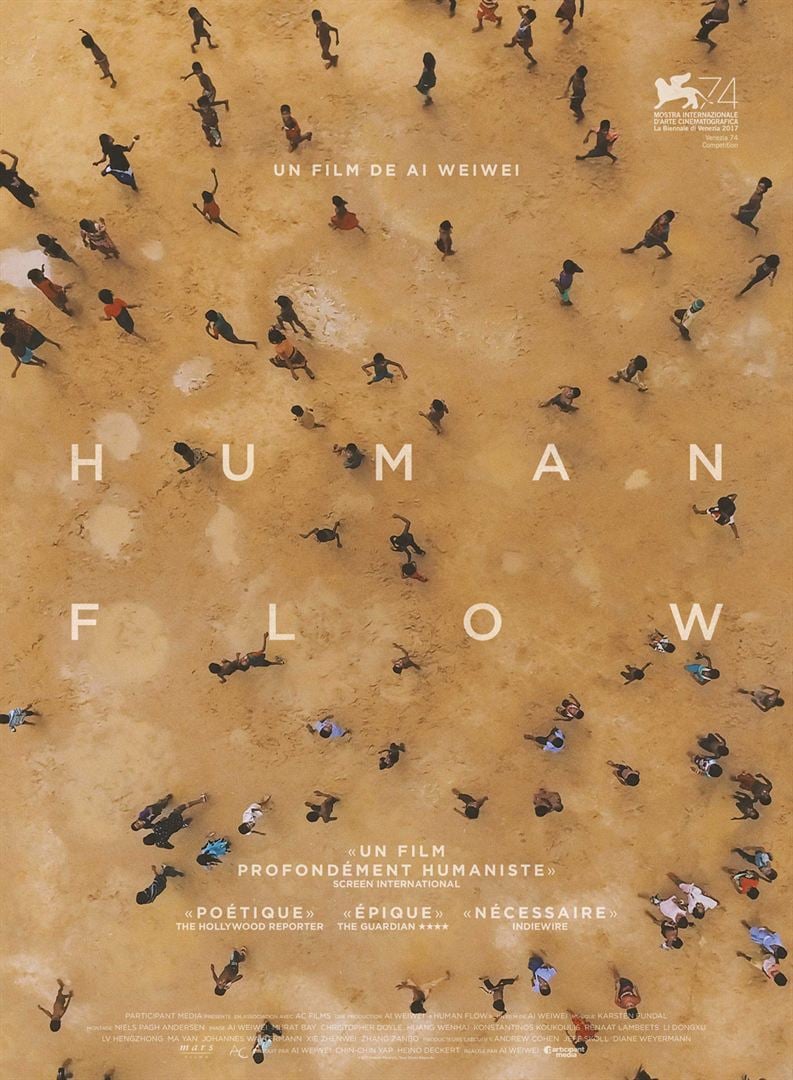

Jean, un vieil acteur, profite du répit que lui offre l’interruption du tournage du film dont il est la vedette pour retourner sur les traces de son passé. Il retrouve le château et la tombe de Juliette dont il fut amoureux jadis et qui, contre toute raison, lui réapparaît. Ai Weiwei, le célèbre plasticien chinois, aujourd’hui exilé en Allemagne, est allé filmer les réfugiés partout autour du monde. En Europe d’abord, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique. À partir de mille heures de rush, il a tiré une œuvre fleuve de deux heures vingt.

Ai Weiwei, le célèbre plasticien chinois, aujourd’hui exilé en Allemagne, est allé filmer les réfugiés partout autour du monde. En Europe d’abord, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique. À partir de mille heures de rush, il a tiré une œuvre fleuve de deux heures vingt.

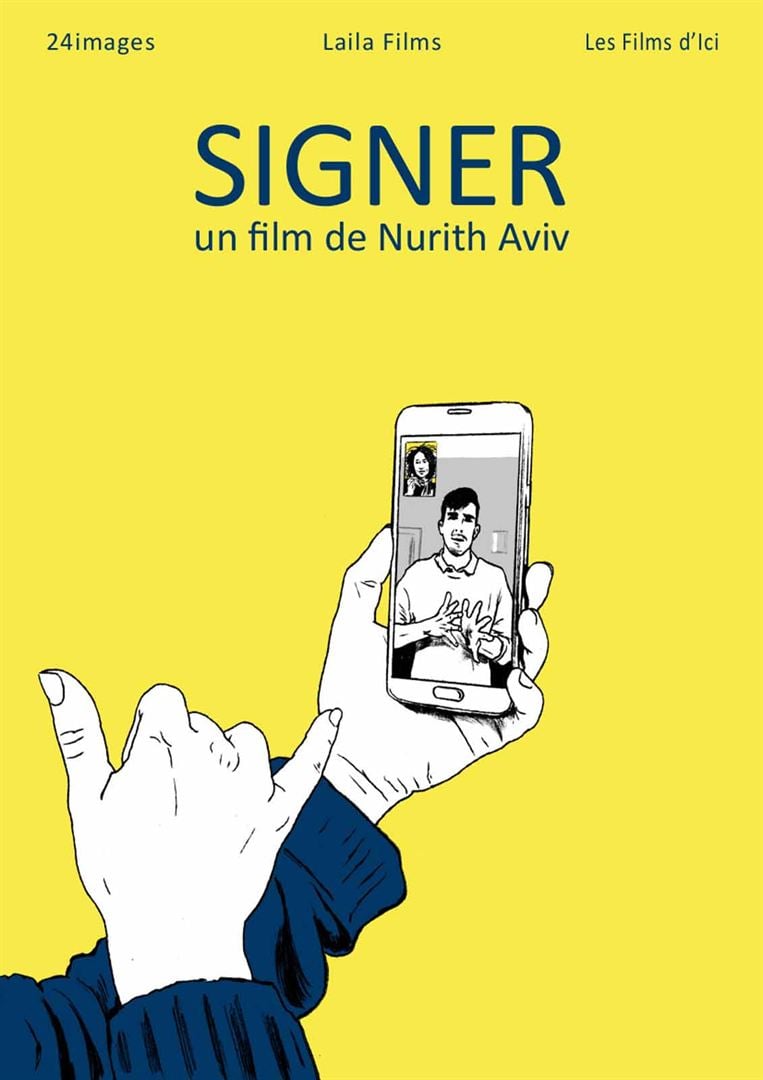

Le verbe signer est le plus souvent transitif : on signe un document, on y appose sa signature. Mais signer peut aussi être intransitif : parler en langue des signes. C’est dans cette seconde acception, plus rare chez les entendants, qu’il faut comprendre le titre du documentaire de Nurith Aviv.

Le verbe signer est le plus souvent transitif : on signe un document, on y appose sa signature. Mais signer peut aussi être intransitif : parler en langue des signes. C’est dans cette seconde acception, plus rare chez les entendants, qu’il faut comprendre le titre du documentaire de Nurith Aviv. Clarisse suit Marc, un chirurgien, à son domicile pour une nuit d’amour. Mais Marc l’endort, la ligote et s’apprête à pratiquer sur elle une greffe de visage. On comprend que Marc entend donner à la blonde Clarisse les traits de sa femme défunte, la brune Hélène.

Clarisse suit Marc, un chirurgien, à son domicile pour une nuit d’amour. Mais Marc l’endort, la ligote et s’apprête à pratiquer sur elle une greffe de visage. On comprend que Marc entend donner à la blonde Clarisse les traits de sa femme défunte, la brune Hélène. Dominika Egorova (Jennifer Lawrence plus séduisante que jamais), danseuse étoile au Bolchoï dont la carrière vient d’être brisée par une mauvaise fracture, est recrutée par son oncle (Matthias Schoenaerts plus méchant que jamais) dans les services secrets russes. Elle reçoit une formation de choc de la directrice de l’École d’État n° 4 (Charlotte Rampling plus sadique que jamais) aux techniques les plus manipulatrices du sexpionnage. Sa première cible est un espion de la CIA (Joel Edgerton plus américain que jamais) qui protège une « taupe » russe logée dans l’appareil de sécurité de l’État.

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence plus séduisante que jamais), danseuse étoile au Bolchoï dont la carrière vient d’être brisée par une mauvaise fracture, est recrutée par son oncle (Matthias Schoenaerts plus méchant que jamais) dans les services secrets russes. Elle reçoit une formation de choc de la directrice de l’École d’État n° 4 (Charlotte Rampling plus sadique que jamais) aux techniques les plus manipulatrices du sexpionnage. Sa première cible est un espion de la CIA (Joel Edgerton plus américain que jamais) qui protège une « taupe » russe logée dans l’appareil de sécurité de l’État. Amédée Lange et Valentine se réfugient dans un hôtel à la frontière belge. Monsieur Lange est recherché pour meurtre. Valentine se propose de raconter aux clients de l’hôtel son histoire pour les laisser apprécier sa culpabilité.

Amédée Lange et Valentine se réfugient dans un hôtel à la frontière belge. Monsieur Lange est recherché pour meurtre. Valentine se propose de raconter aux clients de l’hôtel son histoire pour les laisser apprécier sa culpabilité. Donald Crowhurst était un plaisancier du dimanche, un brin professeur Géo Trouvetou, qui se mit en tête de relever en 1968 le défi lancé par le Sunday Times : le tour du monde à la voile en solitaire sans escale. Il hypothèque sa maison pour construire à ses frais son bateau, un trimaran à une époque où les monocoques étaient de rigueur.

Donald Crowhurst était un plaisancier du dimanche, un brin professeur Géo Trouvetou, qui se mit en tête de relever en 1968 le défi lancé par le Sunday Times : le tour du monde à la voile en solitaire sans escale. Il hypothèque sa maison pour construire à ses frais son bateau, un trimaran à une époque où les monocoques étaient de rigueur. Trois extra-terrestres débarquent sur notre planète et prennent possession de trois corps humains : un homme marié au bord du divorce, une lycéenne et un adolescent espiègle. Leur objectif est sans concession et rappelle les scénarios canoniques de la SF : envahir la planète et annihiler ses habitants. Mais les moyens pour y parvenir sont paradoxalement doux : pour préparer cette invasion, il leur faut apprendre à connaître les humains en leur volant leurs concepts d’une simple pression du doigt sur la temps. Ainsi du concept de « liberté », de « propriété », de « travail », de « subjectivité » et d' »amour ».

Trois extra-terrestres débarquent sur notre planète et prennent possession de trois corps humains : un homme marié au bord du divorce, une lycéenne et un adolescent espiègle. Leur objectif est sans concession et rappelle les scénarios canoniques de la SF : envahir la planète et annihiler ses habitants. Mais les moyens pour y parvenir sont paradoxalement doux : pour préparer cette invasion, il leur faut apprendre à connaître les humains en leur volant leurs concepts d’une simple pression du doigt sur la temps. Ainsi du concept de « liberté », de « propriété », de « travail », de « subjectivité » et d' »amour ».