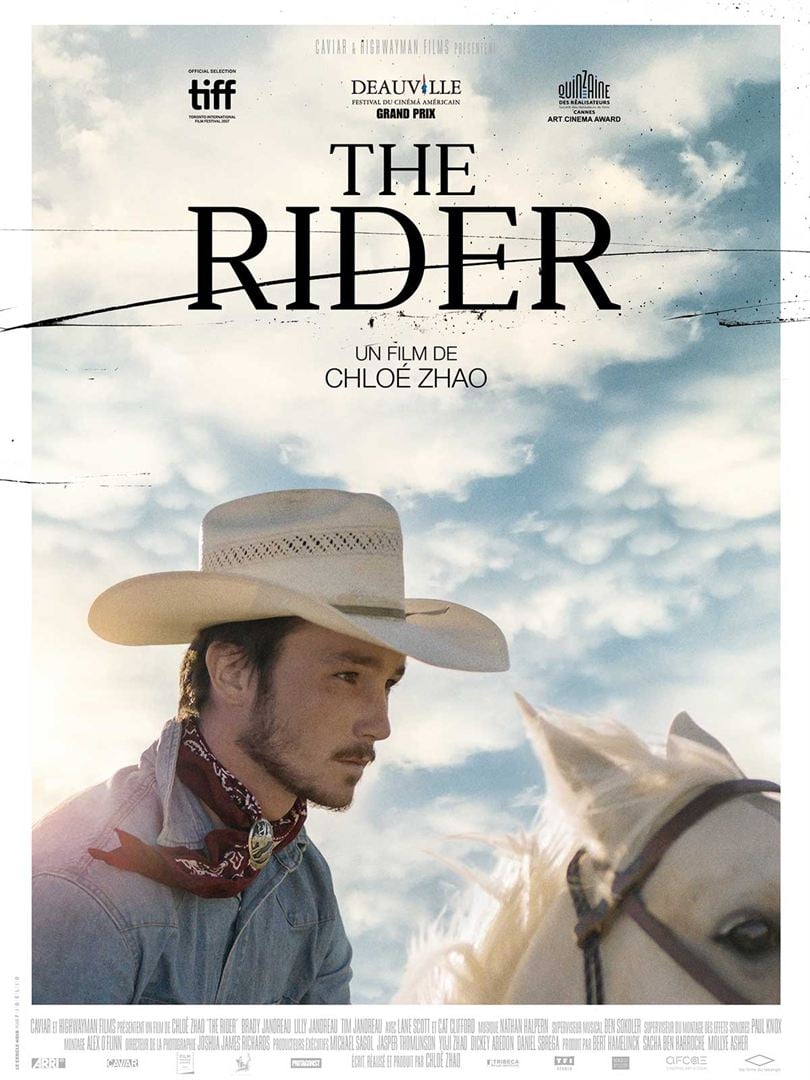

Brady n’a qu’une passion : les chevaux. Il les dresse. Il les monte en rodéo. Mais un grave accident l’oblige à y renoncer. L’acceptera-t-il ?

Brady n’a qu’une passion : les chevaux. Il les dresse. Il les monte en rodéo. Mais un grave accident l’oblige à y renoncer. L’acceptera-t-il ?

La jeune réalisatrice sino-américaine Chloé Zhao remet le couvert. Après Les Chansons que mes frères m’ont apprises, elle plante à nouveau sa caméra au cœur de la réserve de Pine Ridge dans le Dakota du Sud au milieu des cowboys et de leurs chevaux. Son premier film racontait le déchirement d’un départ : Johnny, un jeune indien, quittait la réserve où il étouffait pour la ville dans l’espoir d’une vie meilleure. Son second a un sujet symétrique : Brady doit s’arracher à un monde où il n’a plus sa place quand bien même il n’a d’autres rêves que d’y demeurer.

The Rider est à la frontière du documentaire. Le réalisme est renforcé par l’emploi d’acteurs amateurs filmés dans leurs propres rôles. Lorsqu’à la veillée, chacun raconte une anecdote de sa vie, on a l’impression que la réalisatrice a laissé traîner sa caméra et son micro. L’émotion est plus forte encore lorsque Brady rend visite à un camarade, Lane, devenu paraplégique suite à un grave accident de voiture. Cette jeune gloire du rodéo, fauchée dans sa prime jeunesse, réduite à l’état de légume, ne retrouve le sourire que quand Brady lui montre sur YouTube les vidéos de ses exploits passés.

Qui attendrait du film contemplatif de Chloé Zhao de l’action et des rebondissements serait fatalement déçu. La réalisatrice filme avec une fascination contagieuse les espaces désolés des Badlands. Elle montre de longues séances de dressage où le jeune cowboy vient lentement à bout des réticences des chevaux confiés à ses soins. Aucun artifice, aucune béquille scénaristique pour faire tenir debout The Rider sinon la mutique détermination de son héros, écartelé entre son désir de retrouver sa vie d’antan et l’obligation de se conformer aux injonctions des docteurs. Les amoureux des chevaux et des grands espaces adoreront. Les autres…

1993. Jacques (Pierre Deladonchamps), un écrivain célèbre. Le Sida ne l’empêche pas de plaire, d’aimer – en revanche on ne le voit guère courir. Autour de lui gravitent plusieurs hommes. Mathieu (Denis Podalydès), son voisin journaliste, auquel le relie une vieille amitié. Marco (Thomas Gonzalez), dont il a été très amoureux et dont il l’est encore, qui se meurt à petit feu. Et aujourd’hui Arthur (Vincent Lacoste), un Breton d’une vingtaine d’années, qu’il rencontre à l’occasion d’un spectacle en province.

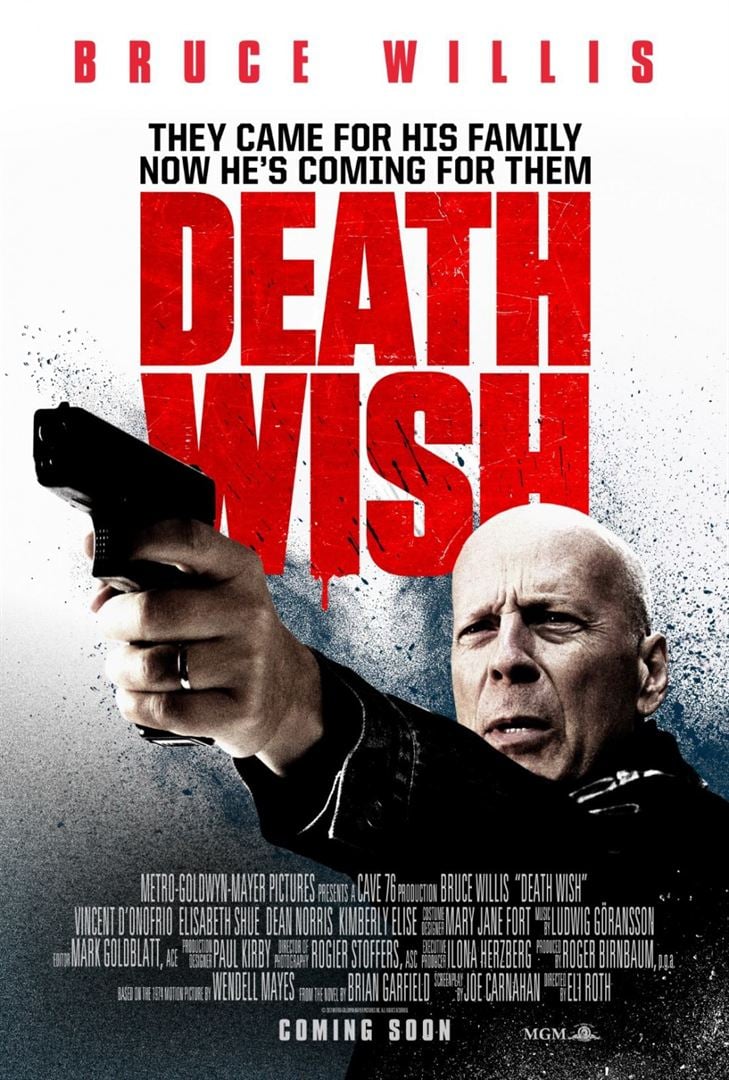

1993. Jacques (Pierre Deladonchamps), un écrivain célèbre. Le Sida ne l’empêche pas de plaire, d’aimer – en revanche on ne le voit guère courir. Autour de lui gravitent plusieurs hommes. Mathieu (Denis Podalydès), son voisin journaliste, auquel le relie une vieille amitié. Marco (Thomas Gonzalez), dont il a été très amoureux et dont il l’est encore, qui se meurt à petit feu. Et aujourd’hui Arthur (Vincent Lacoste), un Breton d’une vingtaine d’années, qu’il rencontre à l’occasion d’un spectacle en province. Paul Kersey est un homme sans histoires. Ce chirurgien aisé a une femme et une fille qu’il aime et qui l’aiment. Mais sa vie se dérègle quand sa maison est cambriolée et que les trois assaillants tuent sa femme et laissent sa fille dans le coma. Après une phase d’hébétude, Kersey décide de se faire justice lui-même.

Paul Kersey est un homme sans histoires. Ce chirurgien aisé a une femme et une fille qu’il aime et qui l’aiment. Mais sa vie se dérègle quand sa maison est cambriolée et que les trois assaillants tuent sa femme et laissent sa fille dans le coma. Après une phase d’hébétude, Kersey décide de se faire justice lui-même. Madame Géquil enseigne la physique dans un lycée professionnel de banlieue. Dénuée de toute autorité, elle est constamment chahutée par ses élèves.

Madame Géquil enseigne la physique dans un lycée professionnel de banlieue. Dénuée de toute autorité, elle est constamment chahutée par ses élèves. Dans le Pas-de-Calais, Hervé, la cinquantaine, travaille dans une usine de chaussures sur le point d’être délocalisée.

Dans le Pas-de-Calais, Hervé, la cinquantaine, travaille dans une usine de chaussures sur le point d’être délocalisée. Devant une prison, un chien aboie. À l’intérieur, Morlac, un soldat démobilisé (Nicolas Duvauchelle), attend d’être jugé. Son juge, le commandant Lantier du Grez (François Cluzet), instruit son dossier. Il rencontre sa femme Valentine (Charlotte Verbeeck).

Devant une prison, un chien aboie. À l’intérieur, Morlac, un soldat démobilisé (Nicolas Duvauchelle), attend d’être jugé. Son juge, le commandant Lantier du Grez (François Cluzet), instruit son dossier. Il rencontre sa femme Valentine (Charlotte Verbeeck). À une époque indéterminée, qui pourrait être contemporaine, mais qui rappelle les événements de la Seconde guerre mondiale, des réfugiés allemands se pressent à Marseille en quête d’un bateau vers les Amériques.

À une époque indéterminée, qui pourrait être contemporaine, mais qui rappelle les événements de la Seconde guerre mondiale, des réfugiés allemands se pressent à Marseille en quête d’un bateau vers les Amériques. Une station spatiale explose et les gènes pathogènes qui y étaient testés sont projetés sur la surface du globe terrestre où ils infectent un gorille, un loup et un alligator, les transformant en monstres immenses et agressifs.

Une station spatiale explose et les gènes pathogènes qui y étaient testés sont projetés sur la surface du globe terrestre où ils infectent un gorille, un loup et un alligator, les transformant en monstres immenses et agressifs. Une bande de jeunes Américains en spring break au Mexique tombe sous le coup d’une malédiction. Ils sont condamnés à jouer au jeu Action ou Vérité. Celui qui refusera mourra. Celui qui n’effectuera pas l’action attendue de lui mourra. Celui qui mentira à la question posée mourra. Comment échapper à la malédiction ?

Une bande de jeunes Américains en spring break au Mexique tombe sous le coup d’une malédiction. Ils sont condamnés à jouer au jeu Action ou Vérité. Celui qui refusera mourra. Celui qui n’effectuera pas l’action attendue de lui mourra. Celui qui mentira à la question posée mourra. Comment échapper à la malédiction ? Trois amies, la petite quarantaine, inséparables depuis le lycée, partent ensemble dans le Sud de la France ranger la maison de vacances que l’une d’elles s’apprête à vendre. Élise (Axelle Laffont), la plus fantasque, élève seule sa fille. Cécile (Virginie Ledoyen) vient de perdre son mari. Sonia (Marie-Josée Croze) vit une relation toxique avec un homme marié.

Trois amies, la petite quarantaine, inséparables depuis le lycée, partent ensemble dans le Sud de la France ranger la maison de vacances que l’une d’elles s’apprête à vendre. Élise (Axelle Laffont), la plus fantasque, élève seule sa fille. Cécile (Virginie Ledoyen) vient de perdre son mari. Sonia (Marie-Josée Croze) vit une relation toxique avec un homme marié.