Au cœur du Sichuan, sur les bords du fleuve Yang Tse, Chongqing se targue d’être la plus grande conurbation au monde avec trente-quatre millions d’habitants.

Au cœur du Sichuan, sur les bords du fleuve Yang Tse, Chongqing se targue d’être la plus grande conurbation au monde avec trente-quatre millions d’habitants.

La ville champignon connaît une croissance urbaine galopante. Les immeubles s’y multiplient, les vieux quartiers sont irrémédiablement condamnés.

Le documentaliste français Hendrick Dusollier a posé sa caméra dans le vieux quartier de Shibati, en plein centre-ville, à la veille de sa destruction. Il a mis ses pas dans ceux de trois de ses habitants à la veille de leur déménagement dans une banlieue aseptisée : un petit garçon espiègle, un coiffeur féru d’histoire et une vieille dame un peu foldingue.

Derniers jours à Shibati est le premier documentaire distribué en salles de Hendrick Dusollier. Ses précédentes réalisations étaient des compositions beaucoup plus élaborées sur des thèmes proches : Obras, un court métrage de douze minutes, racontait à partir de photos animées par ordinateur la recomposition d’un quartier de Barcelone, Babel, en quinze minutes à peine, s’essayait à résumer les mutations de la Chine contemporaine.

Le procédé utilisé dans son dernier film est différent. Caméra à l’épaule, sans quasiment parler un mot de chinois, le documentariste a arpenté les rues de Shibati – au risque de susciter de la part de ses habitants méfiance et hostilité. Il s’est finalement attaché à trois personnages qui, sans constituer un échantillon sociologique représentatif, incarnent à leur façon la Chine en mutation.

Derniers jours à Shibati frappe par sa modestie. Il dure moins d’une heure, un format inhabituel qui nous frustrerait presque par sa brièveté. Sur le même thème, Frederick Wiseman aurait signé un long métrage de quatre heures. Pas sûr qu’il aurait été plus pertinent ni plus touchant.

La cinquantaine bien frappée, Nina a vécu toute sa vie comme un oiseau sous la branche. Mais le fisc la rattrape qui lui réclame de payer sous un mois cinquante mille euros. Sur les conseils d’Emir, un réfugié bosniaque rencontré dans le métro dont elle coproduit le disque de rap (sic), Nina décide de ramener un go fast de Rotterdam (re-sic). L’accompagne dans son road trip à bord du SUV prêtée par une riche douairière (Arielle Dombasle) un garçonnet mutique (Jules Rotenberg) dont Emir lui a confié la garde.

La cinquantaine bien frappée, Nina a vécu toute sa vie comme un oiseau sous la branche. Mais le fisc la rattrape qui lui réclame de payer sous un mois cinquante mille euros. Sur les conseils d’Emir, un réfugié bosniaque rencontré dans le métro dont elle coproduit le disque de rap (sic), Nina décide de ramener un go fast de Rotterdam (re-sic). L’accompagne dans son road trip à bord du SUV prêtée par une riche douairière (Arielle Dombasle) un garçonnet mutique (Jules Rotenberg) dont Emir lui a confié la garde. Leningrad. Début des années quatre-vingts. L’URSS étouffe sous la chape de plomb bréjnievnienne. Les jeunes chassent leur ennui en écoutant la musique importée d’Occident sous le manteau. Mike est le chanteur du groupe Zoopark. Il est marié à Natacha. Débarque Viktor un jeune guitariste plein de talent.

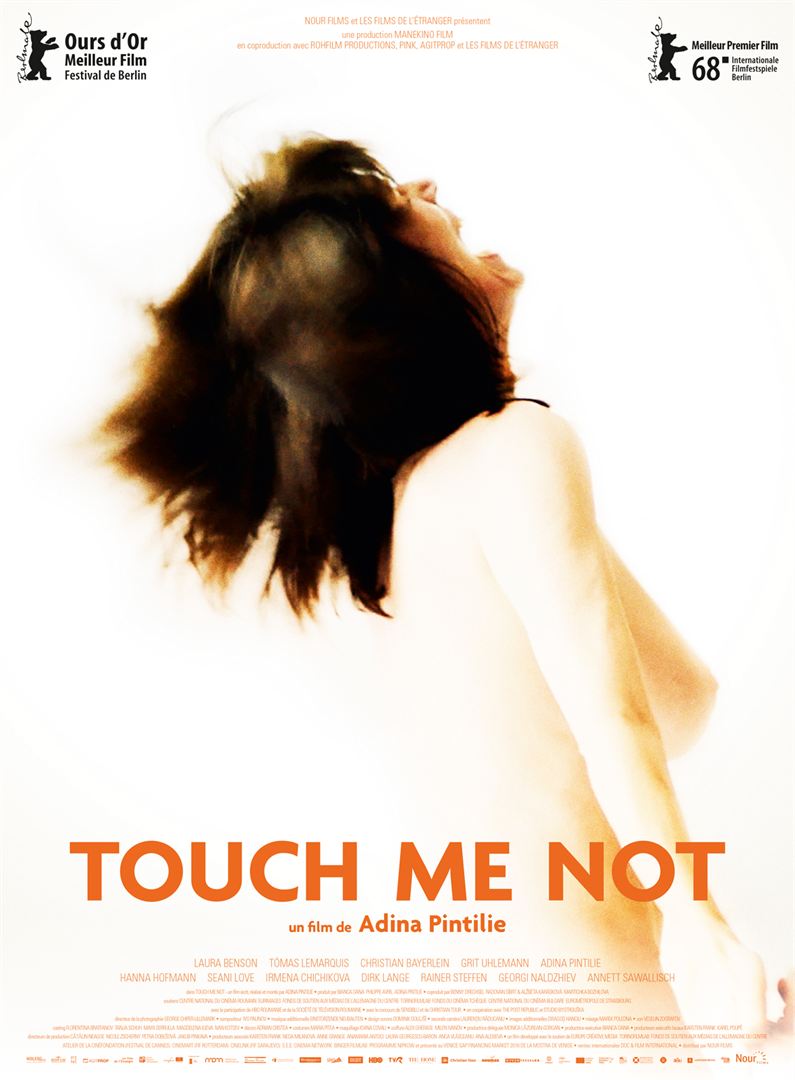

Leningrad. Début des années quatre-vingts. L’URSS étouffe sous la chape de plomb bréjnievnienne. Les jeunes chassent leur ennui en écoutant la musique importée d’Occident sous le manteau. Mike est le chanteur du groupe Zoopark. Il est marié à Natacha. Débarque Viktor un jeune guitariste plein de talent. La réalisatrice Adina Pintilie a décidé de consacrer un film à la sexualité, au désir et à la peur d’être touché.e.

La réalisatrice Adina Pintilie a décidé de consacrer un film à la sexualité, au désir et à la peur d’être touché.e. Megan Reed (Shay Mitchell remarquée dans Pretty Little Liars) est une ex-policière en cours de désintoxication affectée au service de nuit de la morgue d’un hôpital.

Megan Reed (Shay Mitchell remarquée dans Pretty Little Liars) est une ex-policière en cours de désintoxication affectée au service de nuit de la morgue d’un hôpital. Le 9 mars 1945 en Indochine. Les troupes japonaises attaquent par surprise l’administration coloniale française. Trois mille Français seront tués. Robert Tassen, un jeune militaire (Gaspard Ulliel) échappe de peu au massacre. Remis sur pied au cœur de la jungle dans un village, il rejoint les rangs de l’armée française. Il n’a qu’une idée fixe : se venger.

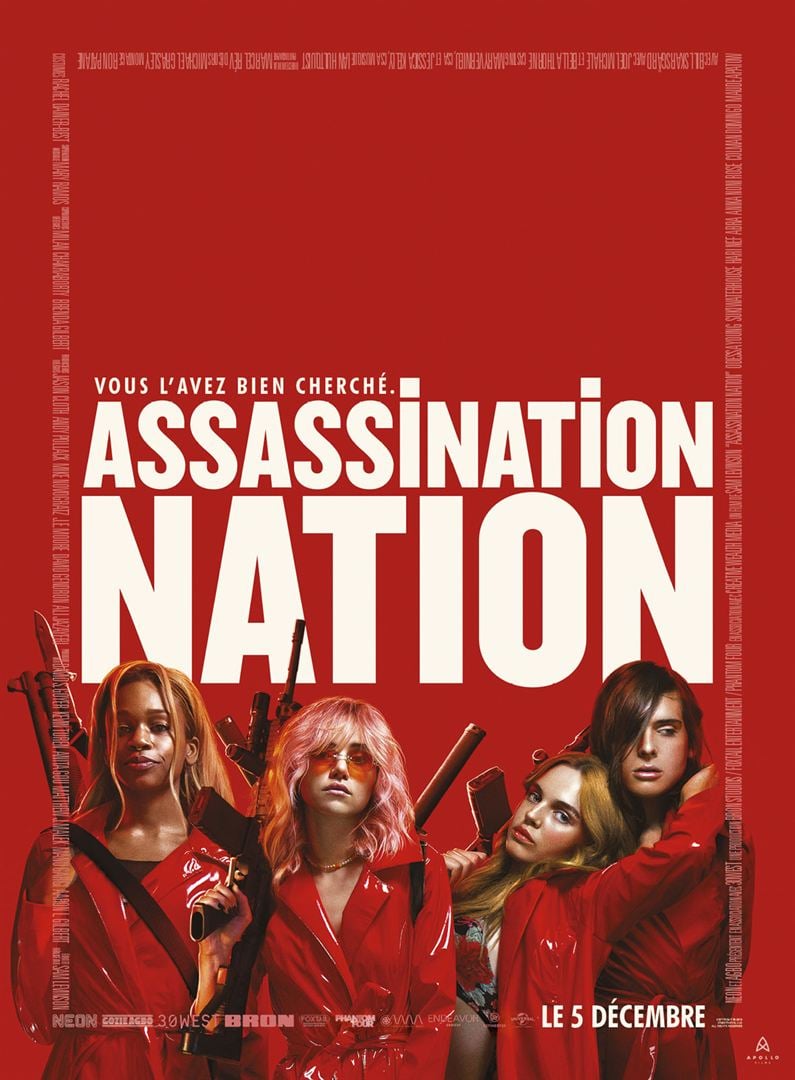

Le 9 mars 1945 en Indochine. Les troupes japonaises attaquent par surprise l’administration coloniale française. Trois mille Français seront tués. Robert Tassen, un jeune militaire (Gaspard Ulliel) échappe de peu au massacre. Remis sur pied au cœur de la jungle dans un village, il rejoint les rangs de l’armée française. Il n’a qu’une idée fixe : se venger. La petite ville de Salem est sens dessus dessous depuis qu’un hacker pirate le contenu des téléphones portables de chacun des membres de sa communauté. Toutes les turpitudes privées sont désormais publiques : adultères minables, selfies érotiques, textos haineux…

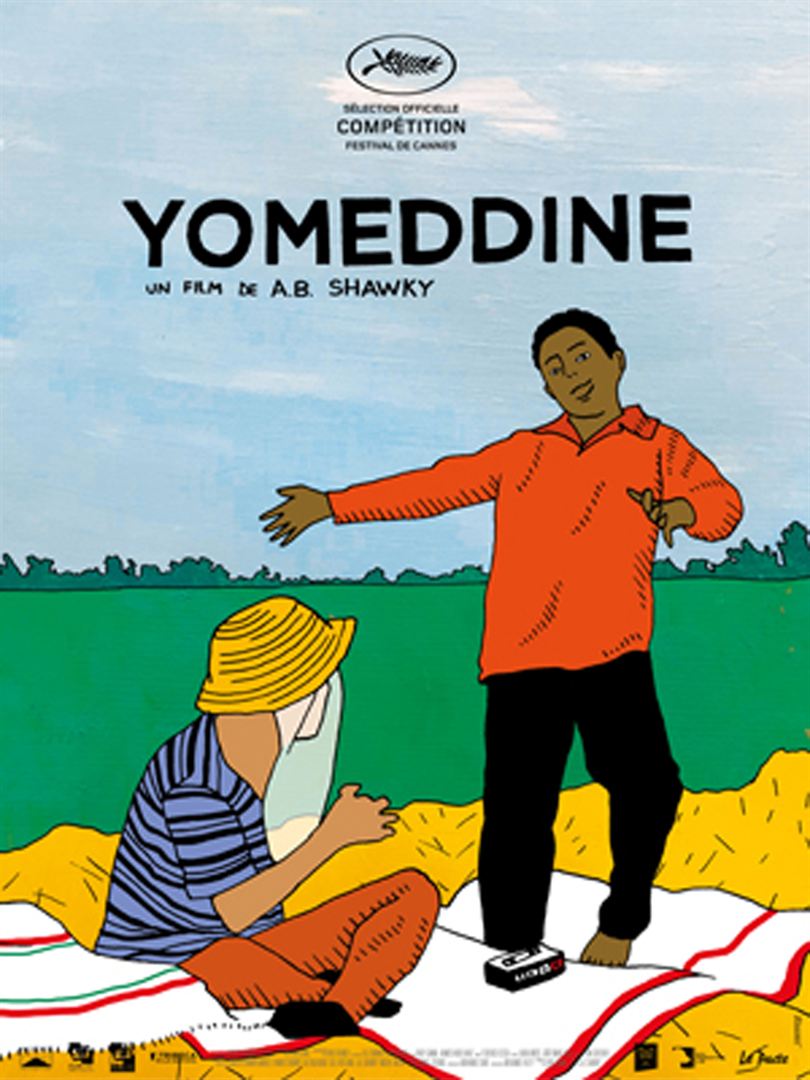

La petite ville de Salem est sens dessus dessous depuis qu’un hacker pirate le contenu des téléphones portables de chacun des membres de sa communauté. Toutes les turpitudes privées sont désormais publiques : adultères minables, selfies érotiques, textos haineux… Beshay, la quarantaine, n’a jamais quitté la léproserie où son père l’a abandonné dans son enfance. Mais, à la mort de son épouse, il découvre son dossier administratif et l’adresse de sa famille.

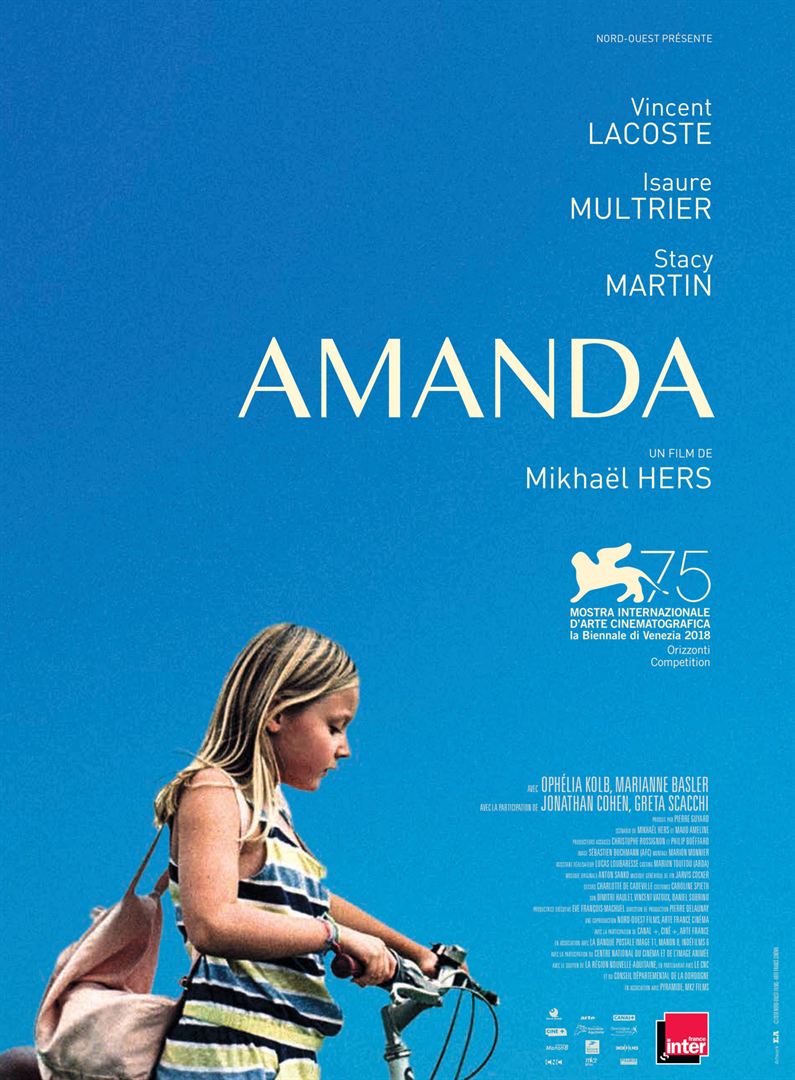

Beshay, la quarantaine, n’a jamais quitté la léproserie où son père l’a abandonné dans son enfance. Mais, à la mort de son épouse, il découvre son dossier administratif et l’adresse de sa famille. David est un adulescent de vingt-quatre ans qui vit à Paris de petits boulots. Son père vient de mourir ; il est sans nouvelles de sa mère qui, peu après sa naissance, est partie refaire sa vie à Londres. David est très proche de sa sœur aînée, Sandrine, et de sa nièce, Amanda.

David est un adulescent de vingt-quatre ans qui vit à Paris de petits boulots. Son père vient de mourir ; il est sans nouvelles de sa mère qui, peu après sa naissance, est partie refaire sa vie à Londres. David est très proche de sa sœur aînée, Sandrine, et de sa nièce, Amanda. Afrooz est la charismatique capitaine de l’équipe iranienne de football féminin en salle qui s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Asie en Malaisie. Mais, Afrooz est dans l’incapacité de quitter le pays. La raison : son mari lui a refusé la « permission » de voyager à l’étranger.

Afrooz est la charismatique capitaine de l’équipe iranienne de football féminin en salle qui s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Asie en Malaisie. Mais, Afrooz est dans l’incapacité de quitter le pays. La raison : son mari lui a refusé la « permission » de voyager à l’étranger.