Olivier Tronier (Mathieu Amalric) est agent immobilier. Sa vie est un champ de ruines. Sa femme l’a quitté et sa fille unique s’est éloignée de lui. Sa mère vient de mourir et il doit se résoudre à placer son père alcoolique (Eddy Mitchell) en maison de retraite. Une heureuse nouvelle l’attend à l’ouverture du testament de sa mère : elle lui lègue un immeuble d’habitation en plein Paris dont la vente pourrait résoudre tous ses tracas financiers. Mais l’immeuble est une ruine et une dernière locataire coriace refuse de quitter les lieux.

Olivier Tronier (Mathieu Amalric) est agent immobilier. Sa vie est un champ de ruines. Sa femme l’a quitté et sa fille unique s’est éloignée de lui. Sa mère vient de mourir et il doit se résoudre à placer son père alcoolique (Eddy Mitchell) en maison de retraite. Une heureuse nouvelle l’attend à l’ouverture du testament de sa mère : elle lui lègue un immeuble d’habitation en plein Paris dont la vente pourrait résoudre tous ses tracas financiers. Mais l’immeuble est une ruine et une dernière locataire coriace refuse de quitter les lieux.

Arte mène une politique ambitieuse en matière de séries, soit qu’elle en achète à l’étranger (Borgen, Top of the Lake, Peaky Blinders, Il Miracolo…), soit qu’elle les produise elle-même en France (Ainsi soient-ils, P’tit Quinquin, 3 x Manon, Au service de la France…).

L’Agent immobilier vient de sortir précédé d’une critique élogieuse. Il est l’oeuvre d’un duo de réalisateurs israéliens remarqués pour leur premier long en 2007, Les Méduses, qui mettait en scène une jeune femme en quête de repères à Tel Aviv. L’Agent immobilier est la version masculine, quinquagénaire et parisienne de ce premier film couronné à l’époque par la Caméra d’or au Festival de Cannes.

Le rôle principal est interprété par Mathieu Amalric, un acteur qu’on voit beaucoup (Le Bureau des légendes, J’accuse, Le Grand Bain, Barbara…). Sans contester la qualité de son jeu, j’avoue que son élocution poisseuse et ses yeux exorbités dans un regard de fou censé symboliser l’incomprehension de l’homme moderne face au monde qui l’entoure me tapent sur les nerfs.

L’Agent immobilier est découpé en quatre épisodes de quarante cinq minutes chacun. Le format est original même s’il tend à se répandre. Mais, trop long pour un film, trop court pour une série, il ne convainc pas vraiment. D’autant que le film se traîne qui ni n’émeut ni n’amuse. Une pincée de fantastique s’y glisse via un poisson rouge doté de parole (sic) qui autorise au héros des voyages dans le temps dans les années soixante-dix de son enfance. Quand les fils d’une histoire qu’on a peiné à suivre se renouent au dernier épisode, il est trop tard : la curiosité qu’inspirait cette mini-série s’est déjà évanouie.

Le meurtre sordide du petit Grégory Villemin, quatre ans, le 16 octobre 1984, avait bouleversé la France. La recherche de son assassin allait la tenir en suspens des années durant. Elle connut bien des rebondissements.

Le meurtre sordide du petit Grégory Villemin, quatre ans, le 16 octobre 1984, avait bouleversé la France. La recherche de son assassin allait la tenir en suspens des années durant. Elle connut bien des rebondissements. Londonienne, la trentaine, Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) est une célibattante qui dirige seule un café depuis la mort de son associée. Fleabag entretient des relations tumultueuses avec sa sœur aînée et avec son père qui s’est remis en couple avec la marraine de Fleabag après le décès de sa mère.

Londonienne, la trentaine, Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) est une célibattante qui dirige seule un café depuis la mort de son associée. Fleabag entretient des relations tumultueuses avec sa sœur aînée et avec son père qui s’est remis en couple avec la marraine de Fleabag après le décès de sa mère. On ne chôme pas à l’hôpital Raymond-Poincaré, quelque part en région parisienne. Mais quand un décès inexpliqué condamne à l’isolement l’ensemble des médecins titulaires, la responsabilité du service retombe sur trois jeunes internes, bientôt épaulés par un collègue.

On ne chôme pas à l’hôpital Raymond-Poincaré, quelque part en région parisienne. Mais quand un décès inexpliqué condamne à l’isolement l’ensemble des médecins titulaires, la responsabilité du service retombe sur trois jeunes internes, bientôt épaulés par un collègue. D’abord, ils ont tué mon père est l’adaptation fidèle du livre autobiographique de Loung Ung, déportée avec toute sa famille dans un camp de travail khmer entre 1975 et 1979. Il est l’oeuvre d’Angelina Jolie, la super star hollywoodienne qui entretient une relation particulière avec le Cambodge où elle était allée tourner au début des années 2000 quelques scènes de Tomb Raider : elle y a adopté son premier enfant et a obtenu la double nationalité.

D’abord, ils ont tué mon père est l’adaptation fidèle du livre autobiographique de Loung Ung, déportée avec toute sa famille dans un camp de travail khmer entre 1975 et 1979. Il est l’oeuvre d’Angelina Jolie, la super star hollywoodienne qui entretient une relation particulière avec le Cambodge où elle était allée tourner au début des années 2000 quelques scènes de Tomb Raider : elle y a adopté son premier enfant et a obtenu la double nationalité. Me voilà bien embêté : comment commencer, en en résumant le contenu comme je le fais traditionnellement , ma critique de la saison 5 du Bureau des légendes sans en dévoiler les ressorts ? Les initiés comprendront mon dilemme.

Me voilà bien embêté : comment commencer, en en résumant le contenu comme je le fais traditionnellement , ma critique de la saison 5 du Bureau des légendes sans en dévoiler les ressorts ? Les initiés comprendront mon dilemme. Pervin vit à Raqqah en Syrie avec son bébé et son mari qui a rejoint les rangs de l’État islamique. Désillusionnée, elle veut rentrer en Suède.

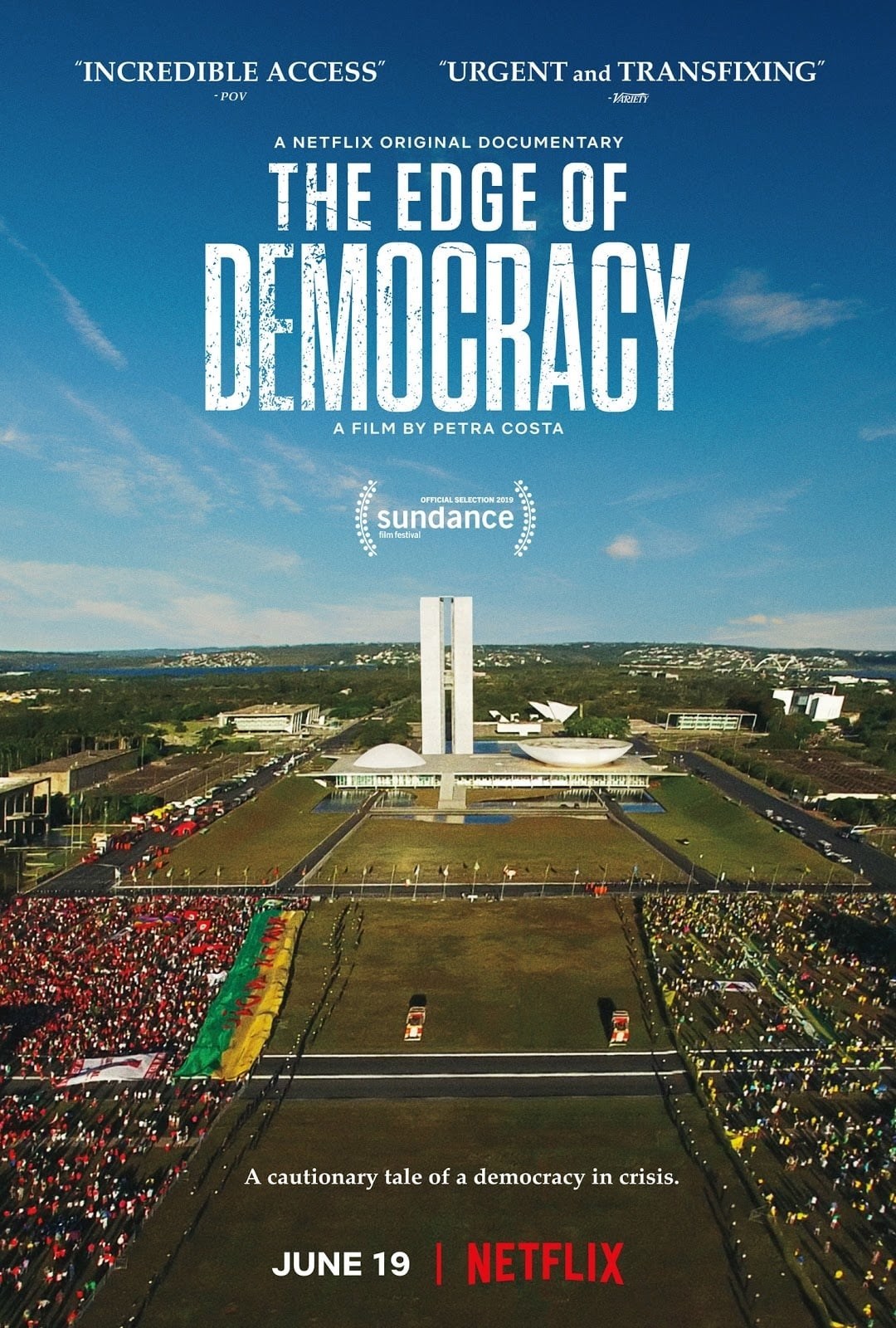

Pervin vit à Raqqah en Syrie avec son bébé et son mari qui a rejoint les rangs de l’État islamique. Désillusionnée, elle veut rentrer en Suède. Présenté au festival de Sundance en janvier 2019, diffusé sur Netflix depuis juin 2019, nominé aux derniers Oscars (où American Factory lui fut préféré), Democracia em Vertigem (littéralement « la démocratie prise de vertige ») est un documentaire sur la vie politique brésilienne contemporaine. Sa réalisatrice, la jeune Petra Costa, n’hésite pas à s’y mettre en scène, elle et sa famille, composée pour partie de riches entrepreneurs liés au patronat conservateur et pour une autre de jeunes révolutionnaires anti-système.

Présenté au festival de Sundance en janvier 2019, diffusé sur Netflix depuis juin 2019, nominé aux derniers Oscars (où American Factory lui fut préféré), Democracia em Vertigem (littéralement « la démocratie prise de vertige ») est un documentaire sur la vie politique brésilienne contemporaine. Sa réalisatrice, la jeune Petra Costa, n’hésite pas à s’y mettre en scène, elle et sa famille, composée pour partie de riches entrepreneurs liés au patronat conservateur et pour une autre de jeunes révolutionnaires anti-système. Le jeune André Merlaux (Hugo Becker) vient d’être recruté à la DGSE. Le service, dirigé d’une main de fer par le colonel Mercaillon (Wilfred Benaïche), un grand résistant, doit faire face à bien des défis : la décolonisation de l’Afrique noire, les « événements en Algérie, la Guerre froide…

Le jeune André Merlaux (Hugo Becker) vient d’être recruté à la DGSE. Le service, dirigé d’une main de fer par le colonel Mercaillon (Wilfred Benaïche), un grand résistant, doit faire face à bien des défis : la décolonisation de l’Afrique noire, les « événements en Algérie, la Guerre froide… Le Président des États-Unis, sentant sa fin prochaine, inquiet de la politique que suivra après sa mort son vice-président, décide de remplacer son Secrétaire d’État par Robert Leffingwell (Henry Fonda). Mais son choix doit être approuvé par le Sénat. Sa nomination se heurte à l’opposition vindicative du vieux sénateur Seabright Cooley (Charles Laughton) qui reproche à Leffingwell ses sympathies pro-communistes.

Le Président des États-Unis, sentant sa fin prochaine, inquiet de la politique que suivra après sa mort son vice-président, décide de remplacer son Secrétaire d’État par Robert Leffingwell (Henry Fonda). Mais son choix doit être approuvé par le Sénat. Sa nomination se heurte à l’opposition vindicative du vieux sénateur Seabright Cooley (Charles Laughton) qui reproche à Leffingwell ses sympathies pro-communistes.