Thomas (Victor Belmondo), vingt-six ans, est un jet-setteur invétéré qui a abandonné ses études et passe ses nuits en boîte. Après une énième avanie (il a noyé le coupé BMW dans la piscine familiale), son père (Gérard Lanvin), chirurgien en pédiatrie, décide de le mettre au pied du mur : Thomas sera jeté dehors s’il n’accepte pas de s’occuper de Marcus (Yoann Eloundou), un jeune garçon de douze ans affecté d’une grave malformation cardiaque. Entre les deux jeunes gens naîtra une amitié improbable qui les fera mûrir tous les deux.

Thomas (Victor Belmondo), vingt-six ans, est un jet-setteur invétéré qui a abandonné ses études et passe ses nuits en boîte. Après une énième avanie (il a noyé le coupé BMW dans la piscine familiale), son père (Gérard Lanvin), chirurgien en pédiatrie, décide de le mettre au pied du mur : Thomas sera jeté dehors s’il n’accepte pas de s’occuper de Marcus (Yoann Eloundou), un jeune garçon de douze ans affecté d’une grave malformation cardiaque. Entre les deux jeunes gens naîtra une amitié improbable qui les fera mûrir tous les deux.

Le pitch de Envole-moi vous fait fuir par son trop-plein de bien-pensance dégoulinante ? Fuyez-le ! C’est ce que j’aurais dû faire si ma curiosité maladive pour tout ce qui fait le cinéma français et le mauvais temps qui s’entêtait à Paris durant le dernier week-end de mai ne m’avaient pas conduit à en pousser les portes. Pour autant, ai-je perdu mon temps ? Pas vraiment !

Envole-moi est construit sur le modèle désormais breveté du binôme de deux personnages unis pour le bien de l’un au corps défendant de l’autre. Intouchables en a déposé le brevet et il est à craindre qu’il soit utilisé jusqu’à la corde. Envole-moi en joue jusqu’à la caricature : Victor est blanc, Marcus est noir ; Victor est riche, Marcus est pauvre ; Victor est bien portant, Marcus est malade, etc.

Comme il fallait le craindre, Envole-moi est un feel good movie qui ne recule devant aucun moyen pour nous arracher une larme. Comme dans le cochon, tout est bon pour y parvenir : le charme irrésistible du petit-fils Belmondo, le courage émouvant du jeune Yoann Eloundou (qui aurait, ceci étant, été plus émouvant encore s’il avait eu quatre ans de moins, des taches de rousseur et des couettes), le courage plus émouvant encore de sa courageuse maman, mère célibataire d’un enfant qu’elle entoure d’un amour infini, l’amitié improbable et pourtant immédiate qui naît entre les deux héros, la bucket list des vœux de Marcus que Thomas s’emploiera à exaucer et qui constituera le fil rouge du film, etc.

Quelle déception de la part d’un réalisateur comme Christophe Baratier dont le premier film, Les Choristes, en 2004, avait nourri tant d’espoirs et qui, depuis maintenant quinze ans, ne cesse de les décevoir avec une belle constance ?

On pourrait en rester là et attribuer à ce film racoleur un zéro pointé. Pour autant, la vérité oblige à dire qu’aussi racoleur et bien-pensant soit-il, Envole-moi m’a arraché cette petite larme qu’il s’emploie démonstrativement à nous faire couler. Des centaines de milliers de spectateurs sont allés le voir, auront versé la leur et en garderont le souvenir d’un film émouvant. Qui sommes nous pour leur donner tort ?

Après la mort de son mari, après la fermeture de l’usine où elle travaillait avec lui qui provoqua la désertion de leur petite ville du nord du Nevada, Fern (Frances McDormand), la soixantaine, n’a d’autre solution que de quitter sa maison et de s’installer rudimentairement dans sa camionnette. Le temps des fêtes de fin d’année, elle trouve un emploi chez Amazon avant de prendre la route. Au Dakota du Sud, elle travaille dans un parc national puis va faire la récolte des betteraves au Nebraska. Sur sa route, Ferne croise d’autres vagabonds qui, comme elle, par choix de vie ou par nécessité, refusent de se sédentariser.

Après la mort de son mari, après la fermeture de l’usine où elle travaillait avec lui qui provoqua la désertion de leur petite ville du nord du Nevada, Fern (Frances McDormand), la soixantaine, n’a d’autre solution que de quitter sa maison et de s’installer rudimentairement dans sa camionnette. Le temps des fêtes de fin d’année, elle trouve un emploi chez Amazon avant de prendre la route. Au Dakota du Sud, elle travaille dans un parc national puis va faire la récolte des betteraves au Nebraska. Sur sa route, Ferne croise d’autres vagabonds qui, comme elle, par choix de vie ou par nécessité, refusent de se sédentariser. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et dans l’Amérique, encore ségrégée, Billie Holiday (Andra Day) est au sommet de sa carrière. Son interprétation de Strange Fruit, une métaphore déchirante du lynchage, lui vaut l’hostilité du FBI qui utilise ses deux points faibles pour la discréditer : son instabilité sentimentale et sa consommation inquiétante de drogue. Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), un inspecteur sous couverture qui se fait passer pour un soldat, réussit à se faire admettre parmi son premier cercle pour récolter la preuve des trafics qui y sévissent et faire emprisonner la chanteuse. Mais, tombant sous son charme, l’inspecteur repenti va vite se rapprocher de la chanteuse et tenter vainement de la guérir de ses addictions.

La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et dans l’Amérique, encore ségrégée, Billie Holiday (Andra Day) est au sommet de sa carrière. Son interprétation de Strange Fruit, une métaphore déchirante du lynchage, lui vaut l’hostilité du FBI qui utilise ses deux points faibles pour la discréditer : son instabilité sentimentale et sa consommation inquiétante de drogue. Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), un inspecteur sous couverture qui se fait passer pour un soldat, réussit à se faire admettre parmi son premier cercle pour récolter la preuve des trafics qui y sévissent et faire emprisonner la chanteuse. Mais, tombant sous son charme, l’inspecteur repenti va vite se rapprocher de la chanteuse et tenter vainement de la guérir de ses addictions. Dans un petit village du nord de l’Iran, une équipe de cinéma tourne un film. Toute l’équipe s’agite autour du réalisateur qui procède à un casting dans une école. Il porte son choix sur Tahereh, une jeune fille dont les parents sont morts dans le tremblement de terre qui a dévasté la région. Pour remplacer au pied levé l’acteur bègue incapable de lui donner la réplique, le réalisateur choisit Hossein, un jeune maçon qui avait demandé sans succès la main de Tahereh à sa grand-mère.

Dans un petit village du nord de l’Iran, une équipe de cinéma tourne un film. Toute l’équipe s’agite autour du réalisateur qui procède à un casting dans une école. Il porte son choix sur Tahereh, une jeune fille dont les parents sont morts dans le tremblement de terre qui a dévasté la région. Pour remplacer au pied levé l’acteur bègue incapable de lui donner la réplique, le réalisateur choisit Hossein, un jeune maçon qui avait demandé sans succès la main de Tahereh à sa grand-mère. Dans la Tchécoslovaquie des années 80, l’Église catholique est divisée. Une partie d’entre elle a dû accepter de se placer sous la férule du régime communiste pour continuer à former ses prêtres, à les ordonner et à leur confier une paroisse avec l’autorisation d’y dire la messe ; une autre a au contraire refusé cette compromission et est entrée dans la clandestinité. C’est dans ce contexte troublé que Juraj et Michal entrent au séminaire de Bratislava. Très vite, comme leurs aînés, ils devront effectuer des choix cornéliens qui mettront en péril leur foi, leur amitié sinon leur vie.

Dans la Tchécoslovaquie des années 80, l’Église catholique est divisée. Une partie d’entre elle a dû accepter de se placer sous la férule du régime communiste pour continuer à former ses prêtres, à les ordonner et à leur confier une paroisse avec l’autorisation d’y dire la messe ; une autre a au contraire refusé cette compromission et est entrée dans la clandestinité. C’est dans ce contexte troublé que Juraj et Michal entrent au séminaire de Bratislava. Très vite, comme leurs aînés, ils devront effectuer des choix cornéliens qui mettront en péril leur foi, leur amitié sinon leur vie. Le milliardaire Gilles Fontaine (Patrick Bruel) est visé par la justice qui lui reproche les conditions opaques de l’acquisition de la luxueuse Villa Caprice dans la presqu’île de Saint-Tropez. Pour le défendre, il choisit le meilleur avocat parisien, Luc Germon (Niels Arestrup). Les deux hommes au tempérament bien trempé ne se font pas spontanément confiance mais sont condamnés à faire cause commune pour résister à la vindicte du juge d’instruction (Laurent Stocker) qui s’est juré d’avoir la tête de l’homme d’affaires.

Le milliardaire Gilles Fontaine (Patrick Bruel) est visé par la justice qui lui reproche les conditions opaques de l’acquisition de la luxueuse Villa Caprice dans la presqu’île de Saint-Tropez. Pour le défendre, il choisit le meilleur avocat parisien, Luc Germon (Niels Arestrup). Les deux hommes au tempérament bien trempé ne se font pas spontanément confiance mais sont condamnés à faire cause commune pour résister à la vindicte du juge d’instruction (Laurent Stocker) qui s’est juré d’avoir la tête de l’homme d’affaires. Bernard alias Feu-de-bois (Gérard Depardieu) est un vieil homme rongé par la solitude, la haine de soi et des autres. L’esclandre qu’il provoque à l’anniversaire de sa sœur Solange (Catherine Frot), devant son cousin Rabut (Jean-Pierre Darroussin), conduit les trois personnages à plonger dans leurs souvenirs enfouis de la guerre d’Algérie où Bernard et Rabut avaient été enrôlés.

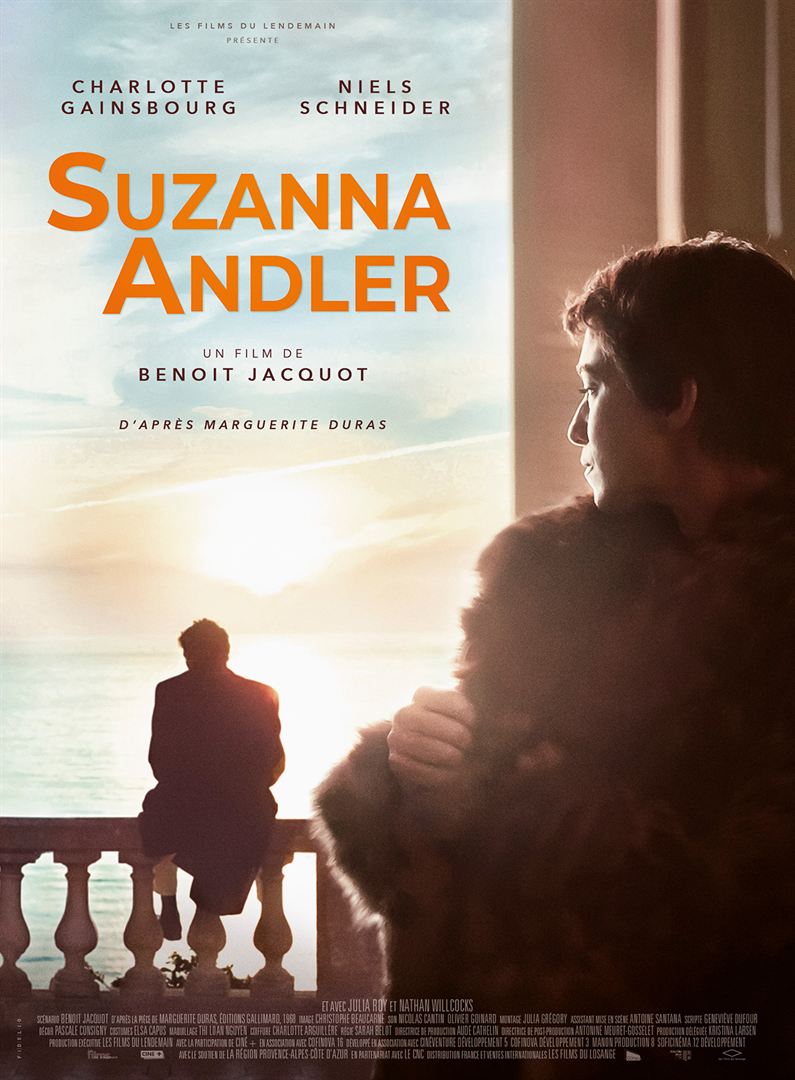

Bernard alias Feu-de-bois (Gérard Depardieu) est un vieil homme rongé par la solitude, la haine de soi et des autres. L’esclandre qu’il provoque à l’anniversaire de sa sœur Solange (Catherine Frot), devant son cousin Rabut (Jean-Pierre Darroussin), conduit les trois personnages à plonger dans leurs souvenirs enfouis de la guerre d’Algérie où Bernard et Rabut avaient été enrôlés. Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg), la quarantaine, est mariée et mère de famille. Son mari, Jean, la trompe éhontément. Suzanna a pris un amant, Michel (Niels Schneider). Venue sur la Côte d’Azur à la morte saison pour y louer une maison, elle s’interroge sur ses sentiments pour Jean et pour Michel.

Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg), la quarantaine, est mariée et mère de famille. Son mari, Jean, la trompe éhontément. Suzanna a pris un amant, Michel (Niels Schneider). Venue sur la Côte d’Azur à la morte saison pour y louer une maison, elle s’interroge sur ses sentiments pour Jean et pour Michel. Nelly, huit ans, vient de perdre sa grand-mère. Sa mère, Marion (Nina Meurisse), son père et elle vident la maison où Marion a grandi. C’est dans la forêt qui la jouxte, où Marion, enfant, construisit une cabane, que la petite Nelly rencontre son double : une enfant qui lui ressemble comme une goutte d’eau, qui a huit ans comme elle et qui se prénomme Marion. S’agit-il de sa propre mère ? Nelly rêve-t-elle ?

Nelly, huit ans, vient de perdre sa grand-mère. Sa mère, Marion (Nina Meurisse), son père et elle vident la maison où Marion a grandi. C’est dans la forêt qui la jouxte, où Marion, enfant, construisit une cabane, que la petite Nelly rencontre son double : une enfant qui lui ressemble comme une goutte d’eau, qui a huit ans comme elle et qui se prénomme Marion. S’agit-il de sa propre mère ? Nelly rêve-t-elle ? Cassie (Carey Mulligan) fut longtemps une jeune femme à l’avenir prometteur. Mais, à l’aube de la trentaine, elle végète chez papa-maman dans un job minable. Chaque week-end, outrancièrement maquillée, elle va en boîte où elle simule la gueule de bois pour donner une leçon aux prédateurs qui feignent de jouer au bon Samaritain pour abuser d’elle. Quel drame dans sa vie explique un tel comportement ? La rencontre de Ryan (Bo Burnham), un ancien camarade de faculté, qui lui fait une cour assidue, la conduira-t-elle à enfin tourner la page ?

Cassie (Carey Mulligan) fut longtemps une jeune femme à l’avenir prometteur. Mais, à l’aube de la trentaine, elle végète chez papa-maman dans un job minable. Chaque week-end, outrancièrement maquillée, elle va en boîte où elle simule la gueule de bois pour donner une leçon aux prédateurs qui feignent de jouer au bon Samaritain pour abuser d’elle. Quel drame dans sa vie explique un tel comportement ? La rencontre de Ryan (Bo Burnham), un ancien camarade de faculté, qui lui fait une cour assidue, la conduira-t-elle à enfin tourner la page ?