Rarement un film aura-t-il autant monopolisé l’attention. La responsabilité en revient-elle au festival de Cannes qui agit comme une caisse de résonance ? À la disette qui nous sèvre chaque année en avril et mai de bons films ? À la personnalité éruptive de sa réalisatrice qui a réussi opportunément en crachant à la figure d’Edwy Plenel à susciter la polémique ? À celle de Johnny Depp dont l’image de star a été écornée par ses démêlés judiciaires avec Amber Heard, son ex-femme, et dont le recrutement sur ce tournage pourrait constituer un défi lancé au féminisme #MeToo ?

Rarement un film aura-t-il autant monopolisé l’attention. La responsabilité en revient-elle au festival de Cannes qui agit comme une caisse de résonance ? À la disette qui nous sèvre chaque année en avril et mai de bons films ? À la personnalité éruptive de sa réalisatrice qui a réussi opportunément en crachant à la figure d’Edwy Plenel à susciter la polémique ? À celle de Johnny Depp dont l’image de star a été écornée par ses démêlés judiciaires avec Amber Heard, son ex-femme, et dont le recrutement sur ce tournage pourrait constituer un défi lancé au féminisme #MeToo ?

Jeanne du Barry a fait l’ouverture du festival de Cannes mardi soir et, depuis, il ne se passe pas un seul jour sans qu’on me demande mon avis sur lui. C’est un peu contraint et forcé que je suis allé le voir hier. Je ne le regrette pas une seconde.

J’en ai lu déjà tant de critiques fielleuses que, par esprit de contradiction, j’ai envie d’en prendre la défense.

La plupart évoquait moins le film lui-même que ce qu’il y avait autour. À commencer par sa réalisatrice-actrice principale -co-productrice. J’ai nommé Maïwenn « l’hystérique » (le mot étant désormais voué aux gémonies par les féministes radicales en raison de son étymologie, je n’ose plus l’employer sans guillemets). On critique son omniprésence (elle est de tous les plans… mais le film n’a-t-il pas pour titre le nom de son personnage et pour sujet l’histoire de son ascension, de sa gloire et de sa chute ?), son égocentrisme (elle filme moins la favorite de Louis XV qu’une métaphore de sa propre vie lorsque, à dix-sept ans à peine, Luc Besson l’intronisa Première Dame du cinéma français), les libertés qu’elle a prises avec l’Histoire (par exemple, Jeanne n’épousa pas Jean du Barry, lequel était déjà marié, mais son frère Guillaume pour devenir comtesse et être admise à la Cour) son jeu et parfois même – ce qui n’est pas galant – son physique.

Sur un point, Maïwenn me semble en effet critiquable : son anachronisme. La désinvolture de la du Barry, sa coiffure et jusqu’au tutoiement qu’elle s’autorise avec le Roi sont apocryphes. Une telle liberté à la Cour du Roi n’était tout simplement pas concevable. Mais cet anachronisme est-il si grave ? Ni vous ni moi n’avons jamais été à la Cour du Roi pour attester du préjudice causé par ce film pour en avoir travesti la réalité. Et si cet anachronisme en sert l’esprit, lequel cherche à mettre en scène une femme libre qui entend insuffler un peu d’air frais dans un protocole empesé, pourquoi ne pas le lui autoriser ?

Avant de reprocher à Maïwenn son égocentrisme et son hystérie, il faudrait faire bonne mesure et saluer le chemin qu’elle a parcouru. Hystériques, ses précédents films l’étaient sans conteste : Polisse, Mon roi, ADN… Par contraste, Jeanne du Barry marque un tournant dans son oeuvre, vers un cinéma plus apaisé, plus classique.

Classique ! Le mot est lancé. Est-ce une insulte ? Pas sous ma plume.

Et précisément, pour le résumer en une phrase, Jeanne du Barry est à mes yeux un grand et beau film classique.

Par son histoire : celle d’une courtisane, pour ne pas dire une catin, sortie du ruisseau qui, moins par ambition personnelle que poussée par l’homme qui lui sert à la fois de proxénète et de mari (Melvil Poupaud), sera présentée au Roi et partagera bientôt sa couche. Maïwenn a la faiblesse de peindre son héroïne comme une grande amoureuse. La réalité fut sans doute moins romantique. Jeanne a vingt-cinq ans quand elle est présentée au Roi ; Louis XV en a cinquante-huit et est déjà rongé par la vérole qui l’emportera six ans plus tard. Leur relation fut moins une longue histoire d’amour que le point de fixation d’une sourde guerre de chapelles à la Cour entre coteries.

Par ses décors somptueux, filmés à l’intérieur même du château de Versailles, ses costumes, ses coiffures, ses bijoux.

Et enfin, on ne l’a pas assez souligné, par sa brochette de seconds rôles exceptionnels. On a beaucoup glosé sur Johnny Depp, méconnaissable. On a parfois l’impression qu’il consacre toute son énergie à parler correctement le français. Il n’en est pas moins excellent dans un jeu tout en retenue. En douteriez-vous ? Regardez sa bouche dans la bande-annonce lors de la présentation de Jeanne du Barry à la Cour !

Mais il faut dire un mot des autres acteurs qui, perruqués et costumés, s’effacent derrière leurs rôles : j’ai bien failli ne pas reconnaître Pierre Richard, Noémie Lvovsky, India Hair, Pascal Greggory…

Mention spéciale à Benjamin Lavernhe, curieusement dénommé La Borde alors que le premier valet du roi s’appelait Lebel. Il est absolument irrésistible dans le rôle du plus proche confident du Roi – et de son pourvoyeur de maîtresses – attaché à faire respecter le protocole implacable de la Cour mais manifestant à l’égard de Jeanne une humanité touchante.

Katsushika Hokusai est un peintre japonais dont la vie enjambe les dix-huitième et dix-neuvième siècles. Il est devenu universellement célèbre avec La Grande vague de Kanagawa, la première estampe de la série Trente-six vues du mont Fuji, réalisée en 1830 ou 1831.

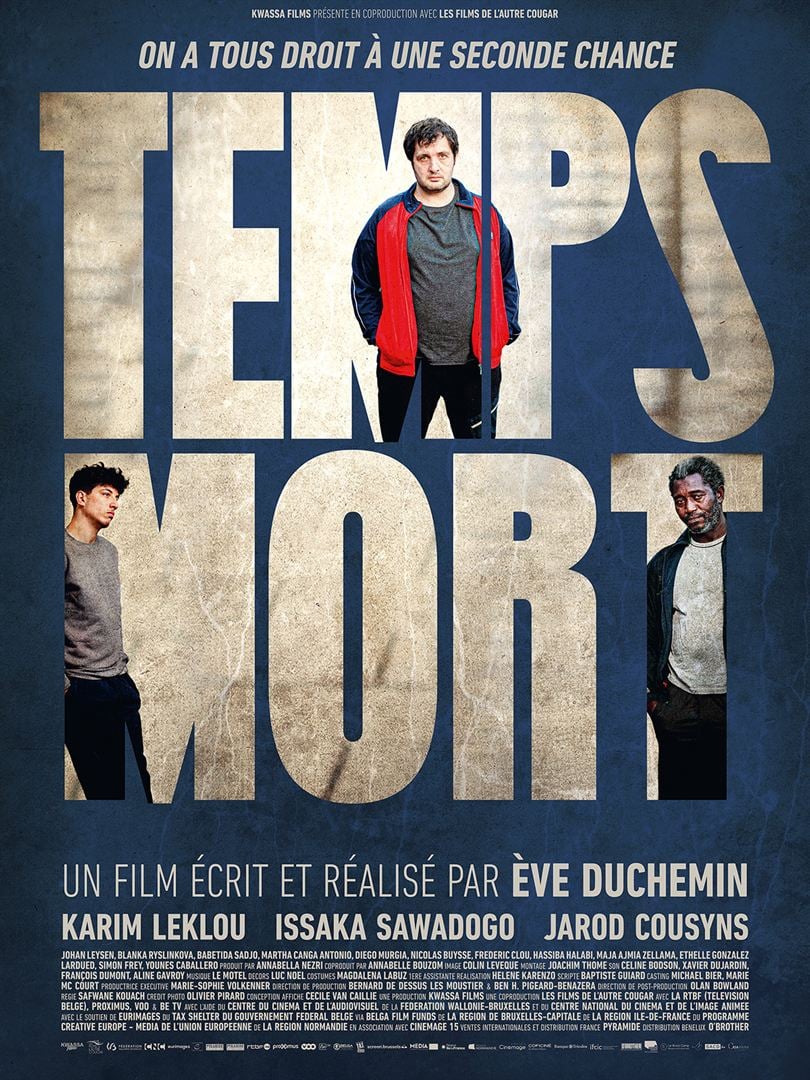

Katsushika Hokusai est un peintre japonais dont la vie enjambe les dix-huitième et dix-neuvième siècles. Il est devenu universellement célèbre avec La Grande vague de Kanagawa, la première estampe de la série Trente-six vues du mont Fuji, réalisée en 1830 ou 1831. Trois détenus bénéficient d’une permission le temps d’un week-end. La soixantaine, Julien Hamousin est sur le point d’achever une longue peine. Il cherche un emploi pour se réinsérer et hésite à revoir sa femme et ses enfants avec lesquels il n’a eu aucun contact pendant les vingt années qu’il vient de passer en prison. La quarantaine, Anthony Bonnard souffre de graves troubles psychiques et d’une dépendance à l’alcool qui se marie mal avec son traitement médical. Son état l’empêche de renouer avec sa famille et avec son fils des liens normaux. La vingtaine, Colin Elajmi est tombé pour un sombre trafic sans dénoncer ses complices. Sa mère ne le lui a pas pardonné.

Trois détenus bénéficient d’une permission le temps d’un week-end. La soixantaine, Julien Hamousin est sur le point d’achever une longue peine. Il cherche un emploi pour se réinsérer et hésite à revoir sa femme et ses enfants avec lesquels il n’a eu aucun contact pendant les vingt années qu’il vient de passer en prison. La quarantaine, Anthony Bonnard souffre de graves troubles psychiques et d’une dépendance à l’alcool qui se marie mal avec son traitement médical. Son état l’empêche de renouer avec sa famille et avec son fils des liens normaux. La vingtaine, Colin Elajmi est tombé pour un sombre trafic sans dénoncer ses complices. Sa mère ne le lui a pas pardonné. À douze ans, après avoir commis un larcin qui risque de salir l’honneur de sa famille, le jeune Ali Diallo est renvoyé par sa mère au Mali chez son oncle suivre les cours d’une école religieuse. Il revient à Montfermeil dix ans plus tard avec pour seul bagage ses études théologiques. Bien vite, grâce à sa faconde, il devient l’imam de la mosquée du quartier. Profitant de sa popularité grandissante, Ali organise pour ses ouailles le pèlerinage à La Mecque sans se douter de l’arnaque dont il va être victime et qui va causer sa chute.

À douze ans, après avoir commis un larcin qui risque de salir l’honneur de sa famille, le jeune Ali Diallo est renvoyé par sa mère au Mali chez son oncle suivre les cours d’une école religieuse. Il revient à Montfermeil dix ans plus tard avec pour seul bagage ses études théologiques. Bien vite, grâce à sa faconde, il devient l’imam de la mosquée du quartier. Profitant de sa popularité grandissante, Ali organise pour ses ouailles le pèlerinage à La Mecque sans se douter de l’arnaque dont il va être victime et qui va causer sa chute. Pour sauver son royaume des Espagnols qui l’assiègent, l’émir d’Alger, Salim at-Toumi, n’a d’autre alternative que de demander l’aide des corsaires. Arudj remporte la victoire mais manifeste bientôt le désir, avec ses frères, de s’installer à Alger et de supplanter l’émir. La femme de celui-ci, la princesse Zaphira, au nom des intérêts de son fils, le jeune Yahia, va se dresser contre l’usurpateur.

Pour sauver son royaume des Espagnols qui l’assiègent, l’émir d’Alger, Salim at-Toumi, n’a d’autre alternative que de demander l’aide des corsaires. Arudj remporte la victoire mais manifeste bientôt le désir, avec ses frères, de s’installer à Alger et de supplanter l’émir. La femme de celui-ci, la princesse Zaphira, au nom des intérêts de son fils, le jeune Yahia, va se dresser contre l’usurpateur. Staline, Hitler, Mussolini, Churchill sont morts. Ils errent dans les limbes et monologuent, chacun dans leur langue, croisent Napoléon et Jésus, en attendant que les portes du Paradis s’ouvrent… ou pas…

Staline, Hitler, Mussolini, Churchill sont morts. Ils errent dans les limbes et monologuent, chacun dans leur langue, croisent Napoléon et Jésus, en attendant que les portes du Paradis s’ouvrent… ou pas… Un photographe de la police militaire syrienne a collecté plusieurs dizaines de milliers de photos des victimes de la sauvage répression du printemps arabe à partir de 2011. Avec l’aide d’un complice, il les a stockées sur un disque dur et exfiltrées en Europe en 2014 où il vit désormais sous le pseudonyme de César et sous protection policière pour éviter les représailles du régime d’Assad.

Un photographe de la police militaire syrienne a collecté plusieurs dizaines de milliers de photos des victimes de la sauvage répression du printemps arabe à partir de 2011. Avec l’aide d’un complice, il les a stockées sur un disque dur et exfiltrées en Europe en 2014 où il vit désormais sous le pseudonyme de César et sous protection policière pour éviter les représailles du régime d’Assad. Noémie (Agnès Jaoui), une scénariste de talent, la cinquantaine, est invitée à Toulouse pour y donner une master class dans une école de cinéma. Son directeur, Vincent (Jonathan Zaccaï) se trouve être un ancien amour avec qui elle a vécu pendant cinq ans avant de le quitter pour un réalisateur italien en lui écrivant une ultime lettre de rupture.

Noémie (Agnès Jaoui), une scénariste de talent, la cinquantaine, est invitée à Toulouse pour y donner une master class dans une école de cinéma. Son directeur, Vincent (Jonathan Zaccaï) se trouve être un ancien amour avec qui elle a vécu pendant cinq ans avant de le quitter pour un réalisateur italien en lui écrivant une ultime lettre de rupture. Rosemay (Galetea Bellugi) est la fille d’Albino Rodrigue. Placée en famille d’accueil, elle cherche en vain son père à son retour chez ses parents biologiques près de Metz pour les vacances. Sa mère (Emilie Dequenne) et son frère lui tiennent un discours confus et lui donnent des explications contradictoires qui mettent la puce à l’oreille de la jeune fille. Abandonnée à elle même, elle mène l’enquête seule.

Rosemay (Galetea Bellugi) est la fille d’Albino Rodrigue. Placée en famille d’accueil, elle cherche en vain son père à son retour chez ses parents biologiques près de Metz pour les vacances. Sa mère (Emilie Dequenne) et son frère lui tiennent un discours confus et lui donnent des explications contradictoires qui mettent la puce à l’oreille de la jeune fille. Abandonnée à elle même, elle mène l’enquête seule. Deux frères partagent dans le chaud été de Royan les mêmes jeux innocents jusqu’à ce que l’aîné des deux fasse une chute mortelle. Dix ans plus tard, son cadet est de retour dans la maison de famille où son père vient de mourir. Le fantôme encombrant de son frère l’accompagne partout ; les tiers semblent même le voir aussi bien que lui, au point qu’on en vient à douter de la scène qu’on a vue en introduction et de la mort de l’enfant.

Deux frères partagent dans le chaud été de Royan les mêmes jeux innocents jusqu’à ce que l’aîné des deux fasse une chute mortelle. Dix ans plus tard, son cadet est de retour dans la maison de famille où son père vient de mourir. Le fantôme encombrant de son frère l’accompagne partout ; les tiers semblent même le voir aussi bien que lui, au point qu’on en vient à douter de la scène qu’on a vue en introduction et de la mort de l’enfant.