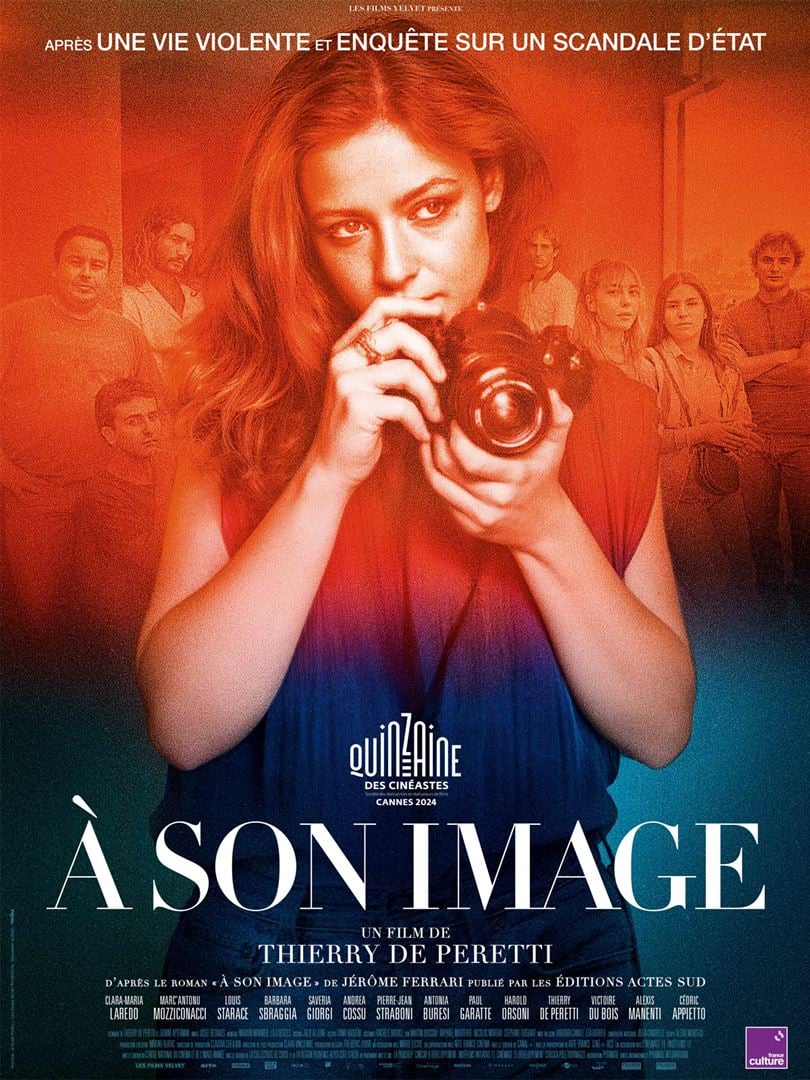

Antonia est photographe de métier. Après une nuit bien arrosée, elle se tue sur la route de Calvi. Ses proches la pleurent. Son parrain préside son enterrement.

Antonia est photographe de métier. Après une nuit bien arrosée, elle se tue sur la route de Calvi. Ses proches la pleurent. Son parrain préside son enterrement.

À son image est l’adaptation très fidèle, à quelques scènes près, du roman éponyme de Jérôme Ferrari publié en 2018 (six ans après Le Sermon sur la chute de Rome qui lui valut le Goncourt). C’est le quatrième long métrage de Thierry de Peretti. Les deux hommes ont le même âge et le même attachement contrarié à la terre corse. Les romans du premier, les films du second en portent le témoignage – et pourraient d’ailleurs être la matière d’une stimulante étude universitaire intitulée : « Le nationalisme corse à travers les œuvres de JF et de TdP ».

À son image se veut à la fois la biographie d’une jeune femme corse trop tôt décédée et l’histoire de la naissance du FNLC et ses scissions meurtrières de 1980 aux années 2000.

Mais avec leurs deux sujets, le roman comme le film maintiennent une distance. Thierry de Peretti filme ses personnages à distance. Il ne s’autorise quasiment aucun plan serré. On reste à la surface de la vie d’Antonia dont on ne comprend pas clairement les ressorts de sa passion pour la photographie ou son amour pour Pascal, le beau nationaliste. On reste aussi à la surface de l’histoire du FLNC dont ne sont évoquées que quelques bribes.

Le résultat est paradoxal. Il a un rythme inhabituel. Les scènes sont courtes. Leur chronologie est confuse. Les acteurs pour la plupart amateurs jouent terriblement mal et semblent n’avoir été choisis que pour une seule qualité : leur maîtrise de la langue corse. Ils ne changent pas alors que l’action est censée se dérouler sur plus de vingt années.

Mais ces défauts peuvent se muer en qualités. À son image n’a certes pas le rythme bien huilé des films auxquels on est habitué. Mais il en a un autre, inhabituel, dérangeant, peut-être maladroit mais original. La vie qu’il raconte n’a pas la fluidité des biopics hollywoodiens. Par exemple on ne comprend pas le départ d’Antonia pour la Yougoslavie, sinon par son désir de s’évader de l’atmosphère étouffante et nombriliste de son île. Mais cette absence de fluidité me semble plus réaliste, plus crédible que d’autres biographies trop bien huilées.

Enfin et surtout, Jérôme Ferrari et Thierry de Peretti évitent tout manichéisme. Leur roman/film n’est pas une publicité coproduite par le Conseil régional de Corse à la gloire de l’Île de beauté. Il n’est pas plus un procès à charge contre les dérives du FNLC. C’est plutôt une déclaration d’amour ambiguë à une terre et à ceux qui l’habitent et qui ont parfois le défaut de trop l’aimer.

Après avoir reçu une lettre anonyme, l’inspecteur de police Neil Howie (Edward Woodward) débarque sur une petite île reculée des Hébrides écossaises pour y enquêter sur la disparition d’une jeune fille. Chrétien dévot, il y découvre une communauté repliée sur elle-même, vouant un culte aux dieux païens. Lord Summerisle (Christopher Lee), dont l’ancêtre a introduit la culture de fruits rares qui a fait la richesse de ses habitants, y cumule les fonctions de chef civil et d’autorité religieuse.

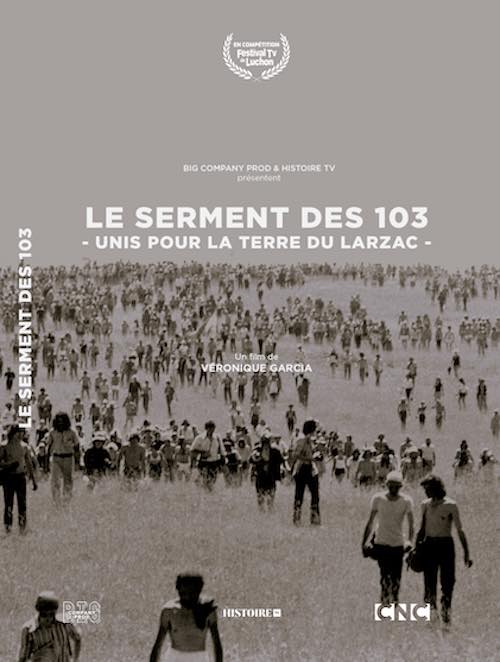

Après avoir reçu une lettre anonyme, l’inspecteur de police Neil Howie (Edward Woodward) débarque sur une petite île reculée des Hébrides écossaises pour y enquêter sur la disparition d’une jeune fille. Chrétien dévot, il y découvre une communauté repliée sur elle-même, vouant un culte aux dieux païens. Lord Summerisle (Christopher Lee), dont l’ancêtre a introduit la culture de fruits rares qui a fait la richesse de ses habitants, y cumule les fonctions de chef civil et d’autorité religieuse. Le 28 mars 1972, 103 des 108 propriétaires fonciers du Larzac menacés par l’extension d’un camp militaire, annoncée six mois plus tôt par le ministre de la défense Michel Debré, signaient le serment de s’opposer à tout prix à leur expropriation. À l’occasion du cinquantenaire de cet appel, la chaîne Histoire TV a commandé à Véronique Garcia un 55-minutes. Une salle parisienne proche de mon domicile a organisé une projection débat.

Le 28 mars 1972, 103 des 108 propriétaires fonciers du Larzac menacés par l’extension d’un camp militaire, annoncée six mois plus tôt par le ministre de la défense Michel Debré, signaient le serment de s’opposer à tout prix à leur expropriation. À l’occasion du cinquantenaire de cet appel, la chaîne Histoire TV a commandé à Véronique Garcia un 55-minutes. Une salle parisienne proche de mon domicile a organisé une projection débat. Après un premier volet sorti en octobre 2022 et un deuxième en mars 2023, voici une nouvelle série de sketches sur le monde de l’après-Covid. Les deux premiers se déroulaient, confinement oblige, à l’intérieur ; celui-ci prend l’air comme son affiche l’annonce.

Après un premier volet sorti en octobre 2022 et un deuxième en mars 2023, voici une nouvelle série de sketches sur le monde de l’après-Covid. Les deux premiers se déroulaient, confinement oblige, à l’intérieur ; celui-ci prend l’air comme son affiche l’annonce. Damien Manivel (

Damien Manivel ( Jérémie Fontanieu, professeur d’économie en terminale au lycée Delacroix de Drancy, acoquiné avec son collègue en mathématiques, se targue d’avoir inventé une méthode garantissant 100 % de réussite au baccalauréat. Il la met en oeuvre avec succès depuis 2015. Il a décidé de filmer avec leur accord les élèves de la promotion 2019-2020 – sans bizarrement que soit jamais évoqué le Covid et ses conséquences sur la scolarité.

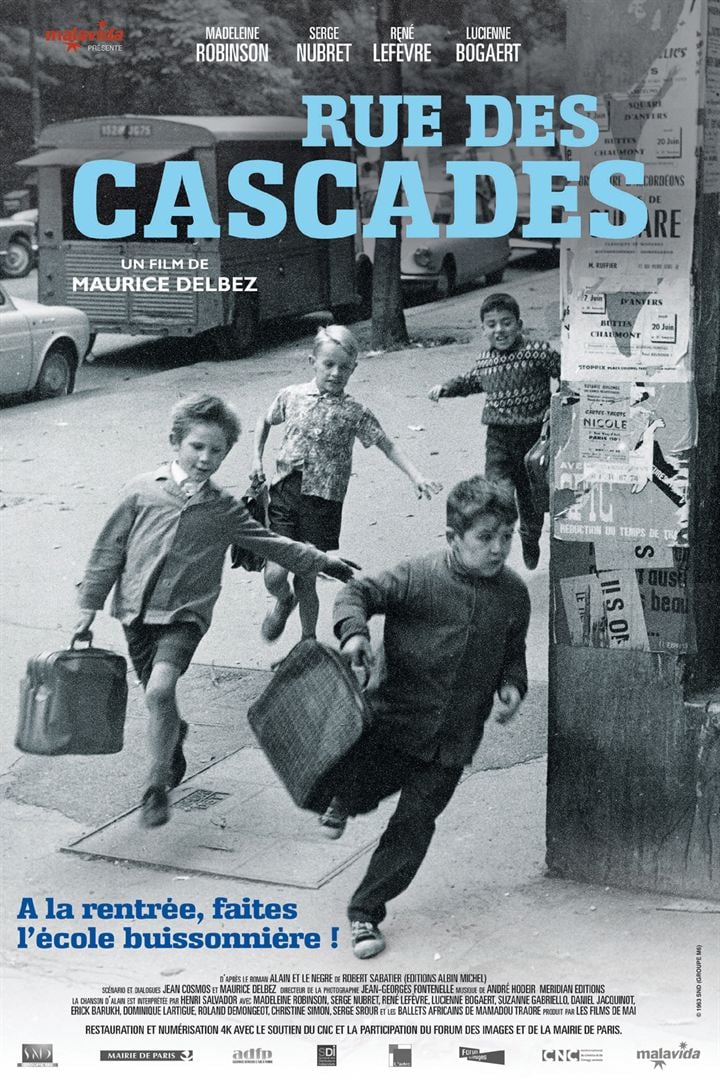

Jérémie Fontanieu, professeur d’économie en terminale au lycée Delacroix de Drancy, acoquiné avec son collègue en mathématiques, se targue d’avoir inventé une méthode garantissant 100 % de réussite au baccalauréat. Il la met en oeuvre avec succès depuis 2015. Il a décidé de filmer avec leur accord les élèves de la promotion 2019-2020 – sans bizarrement que soit jamais évoqué le Covid et ses conséquences sur la scolarité. Alain est un gamin haut comme trois pommes qui aime faire des pitreries avec ses camarades. Sa mère, une veuve quadragénaire, tient un café-épicerie dans une petite rue de Ménilmontant. Elle est tombée amoureuse de Vincent, un Antillais, plus jeune qu’elle. Vincent inspire à Alain une franche hostilité teintée de racisme. Mais bien vite la gentillesse de Vincent viendra à bout des préjugés du petit garçon.

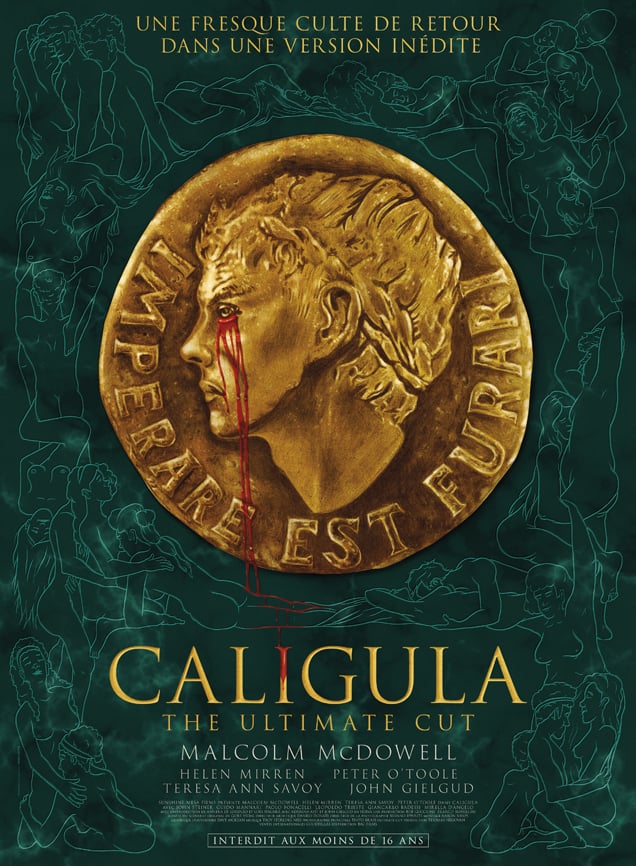

Alain est un gamin haut comme trois pommes qui aime faire des pitreries avec ses camarades. Sa mère, une veuve quadragénaire, tient un café-épicerie dans une petite rue de Ménilmontant. Elle est tombée amoureuse de Vincent, un Antillais, plus jeune qu’elle. Vincent inspire à Alain une franche hostilité teintée de racisme. Mais bien vite la gentillesse de Vincent viendra à bout des préjugés du petit garçon. Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne.

Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne.