Rose (Galatéa Bellugi) a seize ans. Enfant de la DDAS, elle obtient l’autorisation d’aller vivre à Paris avec Michel (Lukas Ionesco), son aîné de six ans.

Rose (Galatéa Bellugi) a seize ans. Enfant de la DDAS, elle obtient l’autorisation d’aller vivre à Paris avec Michel (Lukas Ionesco), son aîné de six ans.

On est en 1979 en pleine période disco. Le peintre maudit et la jeune fille s’installent chez des amis bohèmes. Chaque soir, ils vont au Palace et s’y acoquinent à une foule bigarrée de fêtards et de junkies. Un couple de vieux libertins, Lucille (Isabelle Huppert) et Hubert (Melvil Poupaud), les remarque et les prend sous sa coupe.

Dans My Little Princess, son premier film, Eva Ionesco racontait son enfance auprès d’une mère toxique qui l’avait prise comme modèle pour ses photos déshabillées. Elle retrouve Isabelle Huppert pour le deuxième pan – un troisième est annoncé – de son autobiographie co-écrit avec son mari Simon Liberati – dont le dernier livre, Eva, racontait la vie tumultueuse de son épouse.. La jeune Eva/Rose n’est plus une enfant, mais pas encore une adulte. L’excellente Galatéa Bellugi, déjà remarquée dans Keeper et dans L’Apparition, l’incarne avec les longues boucles blondes qui étaient à l’époque à la mode et l’accent gouailleur qui trahissait ses origines.

C’est hélas la seule actrice à sortir du lot. Car les interprètes de son fiancé, Michel, et de son ami Adrien (Alain Fabien Delon qui ressemble décidément trop à son père pour parvenir jamais à se faire un prénom) semblent plus avoir été choisis sur l’identité de leurs parents que sur leur propre talent. Quant à Isabelle Huppert, comme d’habitude, elle joue le même rôle de grande bourgeoise glaciale et amorale, se dénudant juste ce qu’il faut (jolie pub pour un soutien-gorge ouvert) pour laisser imaginer, à soixante-cinq ans passés, un corps de jeune fille et des seins parfaits à force de discipline.

Une jeunesse dorée voudrait nous raconter une « parenthèse enchantée » – comme l’avait fait avec autrement de talent Michel Spinosa– entre loi Veil et Sida. Il n’y parvient pas. Faute de moyens, la reconstitution des folles nuits du Palace sonnent faux. Quand Rose et Michel s’installent dans le château de Lucille et Hubert, le triste libertinage de ce quatuor sordide ne dégage aucune tension ni aucune sensualité. L’intérêt qu’avaient suscité pendant la première moitié du film l’histoire et les courbes ravissantes de la jeune Rose a tôt fait de disparaître durant la seconde.

Trois personnages aux pouvoirs surhumains sont réunis dans un asile psychiatrique où le docteur Ellie Staple (Sarah Paulson) teste sur eux un protocole inédit.

Trois personnages aux pouvoirs surhumains sont réunis dans un asile psychiatrique où le docteur Ellie Staple (Sarah Paulson) teste sur eux un protocole inédit. En 1897, Edmond Rostand (Thomas Solivérès) est un dramaturge maudit dont les précédentes mises en scène n’ont pas connu le succès. L’immense Sarah Bernhardt (Clémentine Célarié) lui donne une dernière chance : écrire une pièce pour le grand acteur Constant Coquelin (Olivier Gourmet).

En 1897, Edmond Rostand (Thomas Solivérès) est un dramaturge maudit dont les précédentes mises en scène n’ont pas connu le succès. L’immense Sarah Bernhardt (Clémentine Célarié) lui donne une dernière chance : écrire une pièce pour le grand acteur Constant Coquelin (Olivier Gourmet). Dans le Nord de la France, L’Envol est un centre d’accueil de jour. Grâce à quelques assistantes sociales et quelques bénévoles dévouées, des femmes à la rue peuvent y trouver un havre provisoire : de quoi se doucher et se restaurer, un peu de chaleur…

Dans le Nord de la France, L’Envol est un centre d’accueil de jour. Grâce à quelques assistantes sociales et quelques bénévoles dévouées, des femmes à la rue peuvent y trouver un havre provisoire : de quoi se doucher et se restaurer, un peu de chaleur… Au sortir de l’apartheid, le président Mandela a chargé l’archevêque Desmond Tutu (Forest Whitaker) de présider la Commission Vérité et Réconciliation. Son principe : obtenir des criminels leur confession sincère en échange de leur amnistie.

Au sortir de l’apartheid, le président Mandela a chargé l’archevêque Desmond Tutu (Forest Whitaker) de présider la Commission Vérité et Réconciliation. Son principe : obtenir des criminels leur confession sincère en échange de leur amnistie. Carlitos cache une âme démoniaque derrière un visage d’ange. Fils unique, choyé par ses parents qui se désespèrent de son indolence, il n’a qu’un seul loisir et un seul talent : s’introduire dans les riches demeures de Buenos Aires et y voler bijoux et biens de valeurs pour en faire cadeau autour de lui.

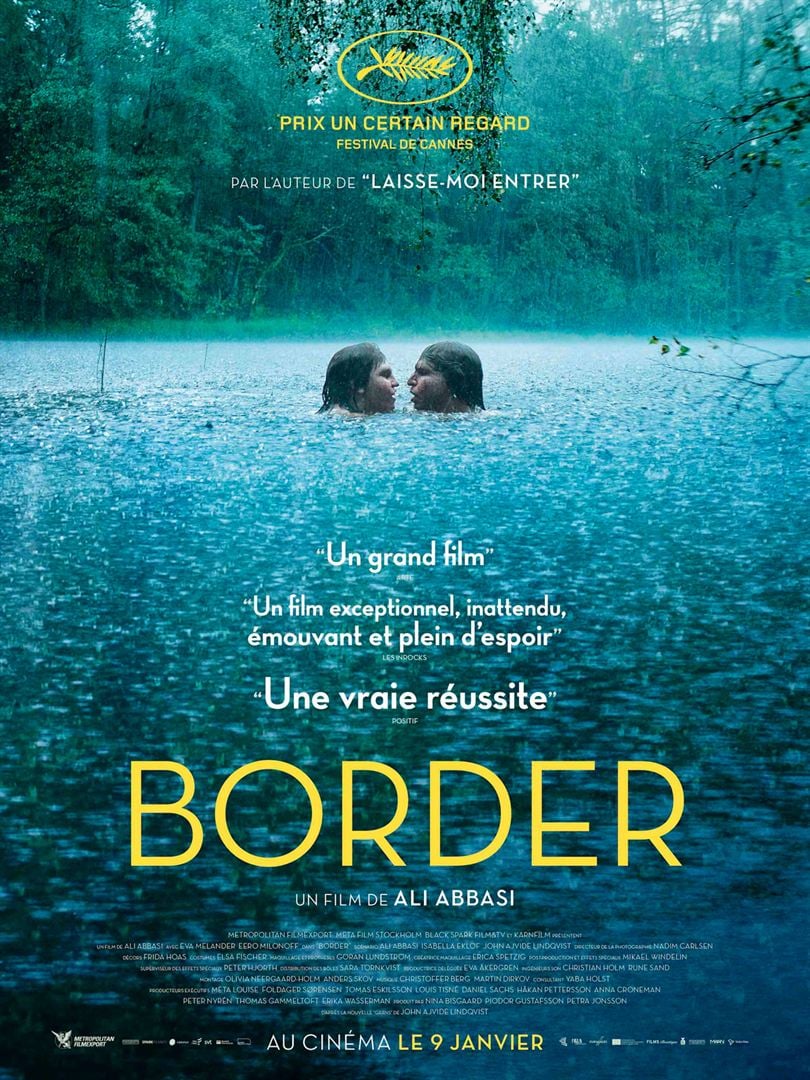

Carlitos cache une âme démoniaque derrière un visage d’ange. Fils unique, choyé par ses parents qui se désespèrent de son indolence, il n’a qu’un seul loisir et un seul talent : s’introduire dans les riches demeures de Buenos Aires et y voler bijoux et biens de valeurs pour en faire cadeau autour de lui. Tina travaille aux douanes suédoises. Son odorat surdéveloppé fait d’elle une redoutable policière ; mais sa laideur la maintient en marge de la société. Un jour elle est confrontée à Vore, un homme qui lui ressemble sur bien des points.

Tina travaille aux douanes suédoises. Son odorat surdéveloppé fait d’elle une redoutable policière ; mais sa laideur la maintient en marge de la société. Un jour elle est confrontée à Vore, un homme qui lui ressemble sur bien des points. Asako, une jeune Japonaise timide à peine sortie de l’adolescence, rencontre dans une galerie d’art Baku, un garçon au charme ténébreux. Elle en tombe instantanément amoureuse. Mais, trompant sa confiance, Baku la quitte sans un mot d’explication après quelques semaines de vie commune.

Asako, une jeune Japonaise timide à peine sortie de l’adolescence, rencontre dans une galerie d’art Baku, un garçon au charme ténébreux. Elle en tombe instantanément amoureuse. Mais, trompant sa confiance, Baku la quitte sans un mot d’explication après quelques semaines de vie commune. L’inspecteur Fergan arrive d’Istanbul sur la petite île de Büyükada dans la mer de Marmara. Un crime vient d’y être commis sur la personne de Lady Winsley, une romancière américaine.

L’inspecteur Fergan arrive d’Istanbul sur la petite île de Büyükada dans la mer de Marmara. Un crime vient d’y être commis sur la personne de Lady Winsley, une romancière américaine.