Écrit en 1932, le roman de Lewis Grassic Gibbon est un classique. Tout collégien écossais se doit de l’avoir lu comme Voyage au bout de la nuit, Regain ou Les Thibaut dans les collèges français. Terence Davies, vénérable réalisateur septuagénaire, en signe une adaptation qui ne brille pas par son originalité. Des professeurs de littérature paresseux gagneront deux heures de tranquillité en le montrant à leurs jeunes têtes rousses.

Écrit en 1932, le roman de Lewis Grassic Gibbon est un classique. Tout collégien écossais se doit de l’avoir lu comme Voyage au bout de la nuit, Regain ou Les Thibaut dans les collèges français. Terence Davies, vénérable réalisateur septuagénaire, en signe une adaptation qui ne brille pas par son originalité. Des professeurs de littérature paresseux gagneront deux heures de tranquillité en le montrant à leurs jeunes têtes rousses.

Sunset Song a pour héroïne Chris Guthrie, une belle jeune femme dont l’intelligence la prédestine à des études supérieures, si n’étaient un père tyrannique et la Première Guerre mondiale qui menace.

Tout semble réuni pour faire de « Sunset Song » un beau film dans la veine de Tess ou Jude (deux adaptations de Thomas Hardy dont l’action se situe quasiment à la même époque) : un portrait de femme indomptable, des acteurs charismatiques (Peter Mullan qui joue d’un film à l’autre les vieux Écossais au cœur tendre ou les vieux Écossais au cœur de pierre, et la jeune révélation Agyness Deyn), une lumière magnifiant les saisons qui passent… Malheureusement, l’alchimie ne fonctionne pas. La faute à un matériau définitivement passé de mode ? Ou à un réalisateur trop académique pour surprendre ?

Longtemps, l’homme n’a couru que lorsqu’il y était obligé. C’est d’ailleurs encore mon cas. Je tiens pour sages les opinions des docteurs du début du siècle dernier qui estimaient que la course à pied était dangereuse pour la santé. Hélas, dans les années 60, les baby boomers se sont piqués de jogging et de running. Plus grave : les femmes, qu’une sage tradition maintenait en lisière de ces pratiques dangereuses, y ont revendiqué leur place.

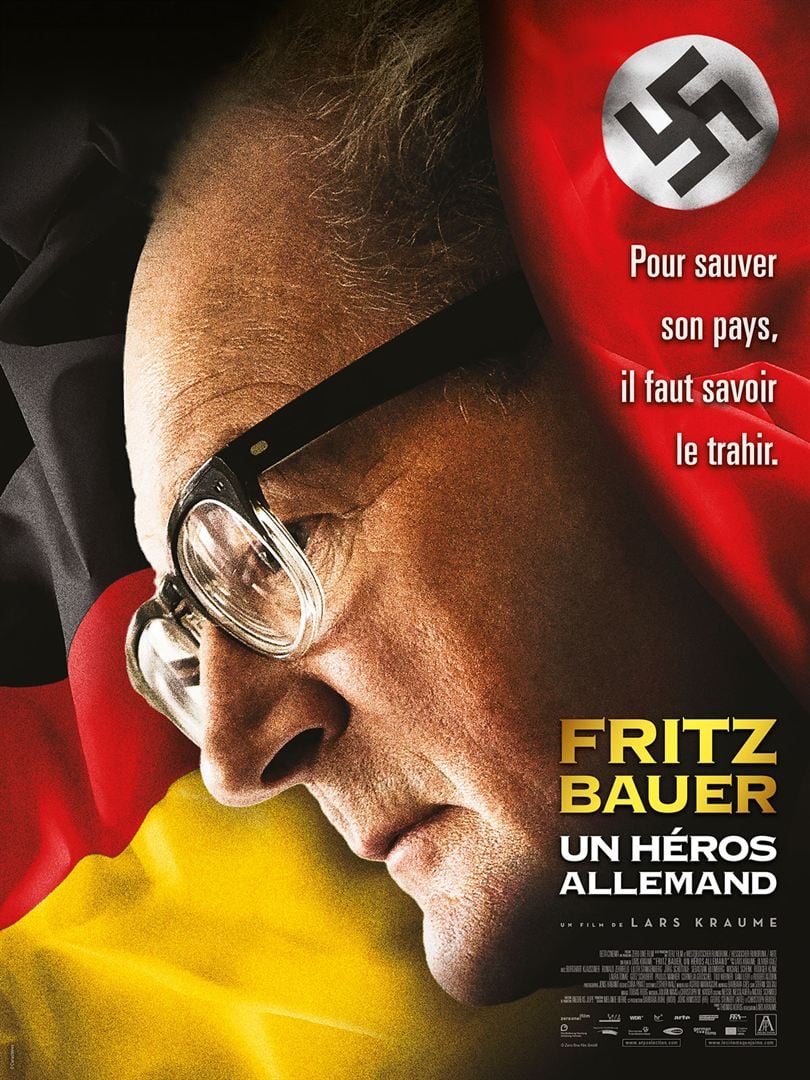

Longtemps, l’homme n’a couru que lorsqu’il y était obligé. C’est d’ailleurs encore mon cas. Je tiens pour sages les opinions des docteurs du début du siècle dernier qui estimaient que la course à pied était dangereuse pour la santé. Hélas, dans les années 60, les baby boomers se sont piqués de jogging et de running. Plus grave : les femmes, qu’une sage tradition maintenait en lisière de ces pratiques dangereuses, y ont revendiqué leur place. Les faits sont méconnus mais établis : Adolf Eichmann a été retrouvé en Argentine par le Mossad en 1960 grâce aux renseignements recueillis par le procureur général du Land de Hesse, Fritz Bauer qui n’avait pas confiance dans les services secrets de la RFA.

Les faits sont méconnus mais établis : Adolf Eichmann a été retrouvé en Argentine par le Mossad en 1960 grâce aux renseignements recueillis par le procureur général du Land de Hesse, Fritz Bauer qui n’avait pas confiance dans les services secrets de la RFA. Professeure de philosophie dans un grand lycée parisien, directrice de publication chez un éditeur renommé, mariée et mère de famille, Nathalie donne l’image d’une vie réussie. Mais tout se délite. Son mari (André Marcon) la quitte pour une jeunesse. Sa mère (Édith Scob) qui perd la tête doit être placée en maison de retraite. Son éditeur veut donner un coup de jeune à ses livres trop austères. Un ancien élève converti à l’anarchisme lui reproche ses préjugés bourgeois.

Professeure de philosophie dans un grand lycée parisien, directrice de publication chez un éditeur renommé, mariée et mère de famille, Nathalie donne l’image d’une vie réussie. Mais tout se délite. Son mari (André Marcon) la quitte pour une jeunesse. Sa mère (Édith Scob) qui perd la tête doit être placée en maison de retraite. Son éditeur veut donner un coup de jeune à ses livres trop austères. Un ancien élève converti à l’anarchisme lui reproche ses préjugés bourgeois. Un petit groupe de jeunes réalisateurs est en train de faire souffler un vent d’air frais dans le cinéma français. Sébastien Betbeder en fait partie avec Guillaume Brac (Tonnerre, Un monde sans femmes), Antonin Peretjatko (La Fille du 14 juillet), Justine Triet (La Bataille de Solférino) et Thomas Salvador (Vincent n’a pas d’écailles). Leurs acteurs fétiches : Vincent Macaigne et Vimala Pons. Leur marque de fabrique : une légèreté, une fantaisie, une ironie douce qui rompt agréablement avec le naturalisme pesant de leurs aînés.

Un petit groupe de jeunes réalisateurs est en train de faire souffler un vent d’air frais dans le cinéma français. Sébastien Betbeder en fait partie avec Guillaume Brac (Tonnerre, Un monde sans femmes), Antonin Peretjatko (La Fille du 14 juillet), Justine Triet (La Bataille de Solférino) et Thomas Salvador (Vincent n’a pas d’écailles). Leurs acteurs fétiches : Vincent Macaigne et Vimala Pons. Leur marque de fabrique : une légèreté, une fantaisie, une ironie douce qui rompt agréablement avec le naturalisme pesant de leurs aînés. Vous aimez l’humour gras ? les blagues scato ? Benny Hill (seuls les plus de quarante ans comprendront) ? Vous adorerez Grimsby !

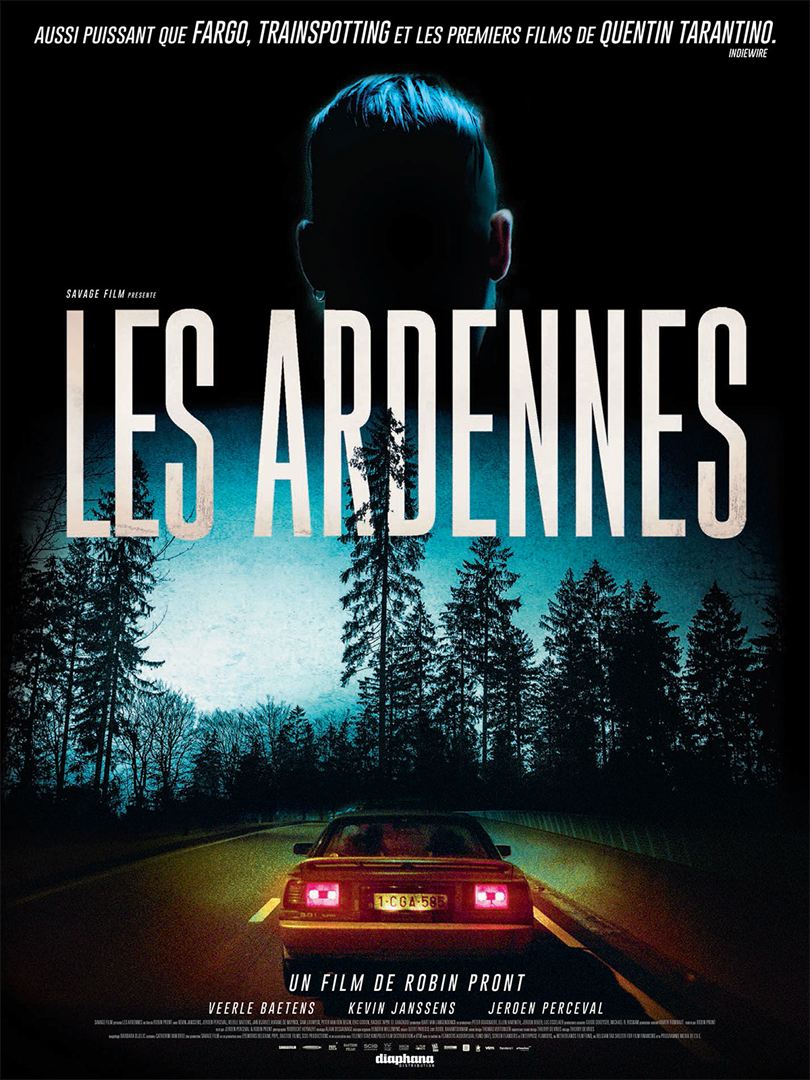

Vous aimez l’humour gras ? les blagues scato ? Benny Hill (seuls les plus de quarante ans comprendront) ? Vous adorerez Grimsby ! Deux frères cambriolent des villas pour se payer leur came. L’aîné tombe, refuse de donner son cadet et prend quatre ans de prison. À sa sortie, il espère retrouver sa compagne… qui entre-temps a refait sa vie avec le cadet.

Deux frères cambriolent des villas pour se payer leur came. L’aîné tombe, refuse de donner son cadet et prend quatre ans de prison. À sa sortie, il espère retrouver sa compagne… qui entre-temps a refait sa vie avec le cadet. Le 11 septembre 2012, des miliciens du groupe Ansar al-Charia proche d’Al-Qaïda, attaquent l’enceinte diplomatique américaine de Benghazi en Libye et tuent l’ambassadeur qui y était en visite. Dans un second temps, ils s’attaquent à un autre site américain en ville, une base secrète de la CIA. Les combats durent toute la nuit. Un livre écrit par le journaliste Mitchell Zuckoff raconte l’assaut du point de vue de six des membres des forces de sécurité.

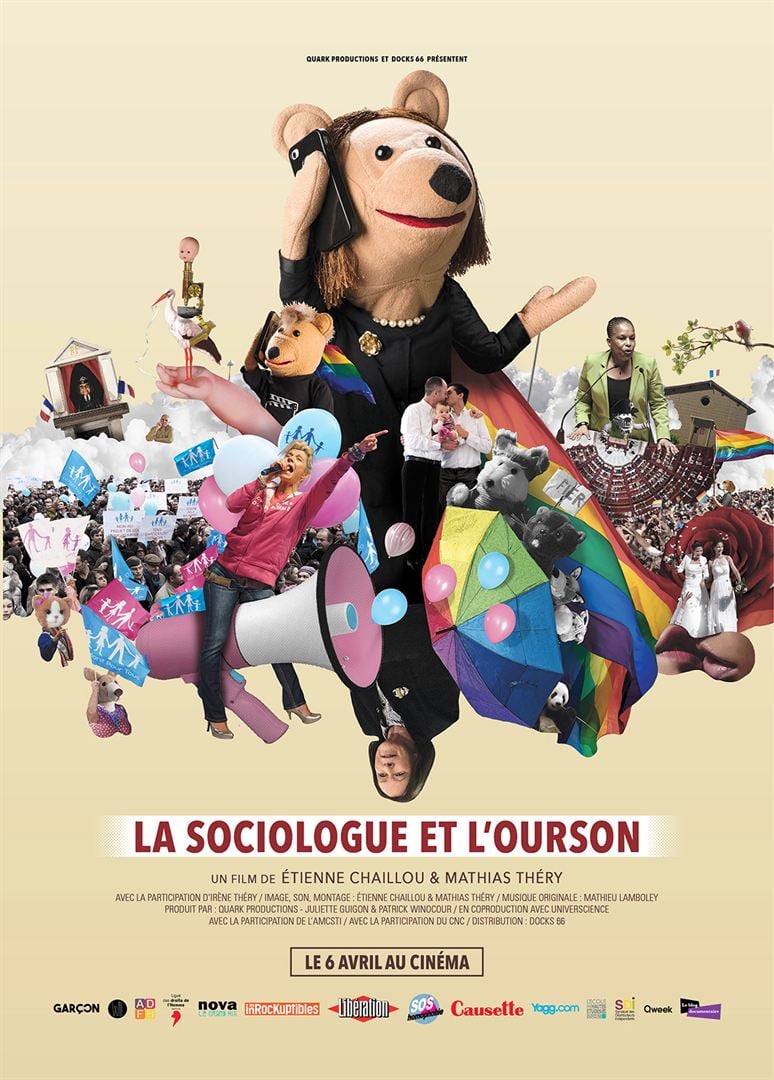

Le 11 septembre 2012, des miliciens du groupe Ansar al-Charia proche d’Al-Qaïda, attaquent l’enceinte diplomatique américaine de Benghazi en Libye et tuent l’ambassadeur qui y était en visite. Dans un second temps, ils s’attaquent à un autre site américain en ville, une base secrète de la CIA. Les combats durent toute la nuit. Un livre écrit par le journaliste Mitchell Zuckoff raconte l’assaut du point de vue de six des membres des forces de sécurité. Parmi la multitude de documentaires qui arrivent sur les écrans, souvent avec des diffusions confidentielles et une durée d’exposition hélas trop limitée eu égard à leur grande qualité, La Sociologue et l’Ourson se distingue pour trois raisons.

Parmi la multitude de documentaires qui arrivent sur les écrans, souvent avec des diffusions confidentielles et une durée d’exposition hélas trop limitée eu égard à leur grande qualité, La Sociologue et l’Ourson se distingue pour trois raisons. Romy visite l’Ouest américain avec son mari. Mais, loin des clichés touristiques, ce voyage est celui de la dernière chance pour ce couple miné par la stérilité. Une nuit, Richard, ivre, tente de violer sa femme ; Romy résiste, le frappe violemment et le laisse pour mort. Le film semble lancé dans une direction, celle de la cavale, avant de bifurquer vers une autre, celle de la renaissance. Ou pour le dire autrement : on passe de Thelma et Louise à Bagdad Café.

Romy visite l’Ouest américain avec son mari. Mais, loin des clichés touristiques, ce voyage est celui de la dernière chance pour ce couple miné par la stérilité. Une nuit, Richard, ivre, tente de violer sa femme ; Romy résiste, le frappe violemment et le laisse pour mort. Le film semble lancé dans une direction, celle de la cavale, avant de bifurquer vers une autre, celle de la renaissance. Ou pour le dire autrement : on passe de Thelma et Louise à Bagdad Café.