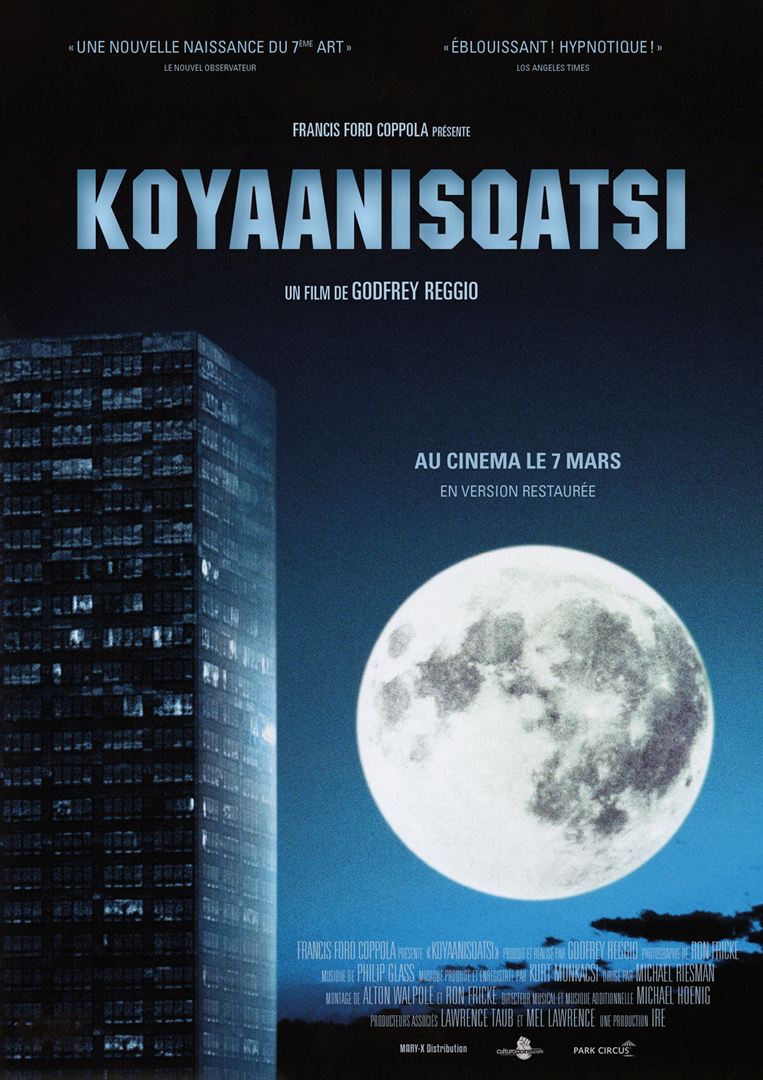

Koyaanisqatsi ressort cette semaine à la Filmothèque. C’est une œuvre d’anthologie, qui compte parmi les 1001 Films à voir avant de mourir. Ce documentaire, sans parole, sans voix off, tourné en 1982, à la pire époque de l’histoire du cinéma (E.T., Tron, Conan le Barbare, Tootsie, L’As des as…), n’a pas pris une ride.

Koyaanisqatsi ressort cette semaine à la Filmothèque. C’est une œuvre d’anthologie, qui compte parmi les 1001 Films à voir avant de mourir. Ce documentaire, sans parole, sans voix off, tourné en 1982, à la pire époque de l’histoire du cinéma (E.T., Tron, Conan le Barbare, Tootsie, L’As des as…), n’a pas pris une ride.

De quoi s’agit-il ? Le titre du film a été volontairement choisi pour être opaque au spectateur. L’imprononçable Koyaanisqatsi désigne en langue hopi une vie déséquilibrée. Et c’est en effet des déséquilibres du monde que traite ce documentaire écologique avant l’heure, quatre ans avant Tchernobyl, six ans avant que Time élise la planète « homme de l’année », dix ans avant le Sommet de Rio, vingt-cinq ans avant le Prix Nobel décerné à Al Gore…

Koyaanisqatsi filme la Terre – en fait limitée aux frontières des États-Unis – la beauté primitive de ses immenses espaces naturels (la Monument Valley, le parc de Haleakalā à Hawaï…), l’empreinte indélébile qu’y laisse la présence humaine (le barrage de Grand canyon, des exploitations minières à ciel ouvert, deux essais nucléaires…) et la fourmilière que constituent les grandes mégalopoles brillantes de mille feux à la nuit tombée. L’absence de tout dialogue,, de tout commentaire, de tout sous-titre laisse le spectateur face à ces images qui montrent plus qu’elles démontrent. Il ne s’agit pas d’instruire le procès à charge du progrès technologique mais de montrer « la beauté de la bête » pour reprendre les mots de Godfrey Reggio.

Novateur par son thème, Koyaanisqatsi l’est plus encore par la façon de le traiter. Jouant sur les échelles d’espace et de temps, filmant l’infiniment grand et l’infiniment petit, utilisant à la fois le ralenti, l’avance rapide et le time lapse, Koyaanisqatsi est d’une étonnante modernité. Les œuvres qui voudront utiliser les mêmes recettes se contenteront de bégayer : Baraka (1992), Dogora (2004), La Marche de l’empereur (2005), Home (2009), Samsara (2013)…

Et surtout il y a la musique de Philip Glass. On la redécouvre à ses origines, avant qu’elle devienne ultra-célèbre et que, tarte à la crème et pont-aux-ânes, elle vienne illustrer la première scène élégiaque venue du cinéma hollywoodien. On est frappé de sa modernité. On réalise combien, à l’époque de Vangelis et John Williams, elle fut novatrice et iconoclaste. Elle est si envoûtante qu’elle en devient la vedette du film, prenant le pas sur les images pourtant sidérantes de Ron Fricke.