Bacurau est un village perdu dans le sertão brésilien délaissé par les pouvoirs publics. L’alimentation en eau potable y est aléatoire.

Bacurau est un village perdu dans le sertão brésilien délaissé par les pouvoirs publics. L’alimentation en eau potable y est aléatoire.

Teresa y revient pour les funérailles de sa grand-mère décédée à 94 ans. Des phénomènes inquiétants se succèdent : les habitants d’une ferme isolée sont sauvagement assassinés, le camion-citerne est criblé de balles, le réseau téléphonique est coupé.

On avait découvert de ce côté-ci de l’Atlantique Kleber Mendonça Filho avec ses deux précédents films : Les Bruits de Recife (2012) et Aquarius (2016). Projeté en Cannes, ce film-là avait provoqué un enthousiasme que je n’avais pas partagé. Mais ma réticence n’ôtait rien à mon impatience de découvrir la suite de son oeuvre.

Sur le papier, Bacurau a tout pour séduire. Empruntant à la fois au western, au film d’anticipation façon John Carpenter – dont l’école primaire du village porte ironiquement le nom – à la science-fiction, Bacurau ne se présente pas seulement comme un film d’action mais comme une métaphore des forces qui s’opposent dans le Brésil contemporain. C’est tout à la fois une critique du patriarcat, du népotisme électoral, de la relation inégalitaire aux États-Unis et un éloge du peuple et de la résistance.

Ca, c’est sur le papier. Mais le résultat est autre, qui s’étire interminablement sur plus de deux heures. Bacurau n’est au final qu’une banale série Z dont les pauvres ressorts se dévoilent assez vite. Si, pendant une demie-heure, on s’interroge sur l’origine des événements mystérieux qui s’enchaînent, on perd tout intérêt dans le film dès qu’elle nous est révélée. La violence éclate alors. Le gore prend le pas sur le reste. Le Prix du jury obtenu à Cannes en mai dernier semble bien indulgent sauf à considérer qu’il récompensait Aquarius reparti bredouille trois ans plus tôt.

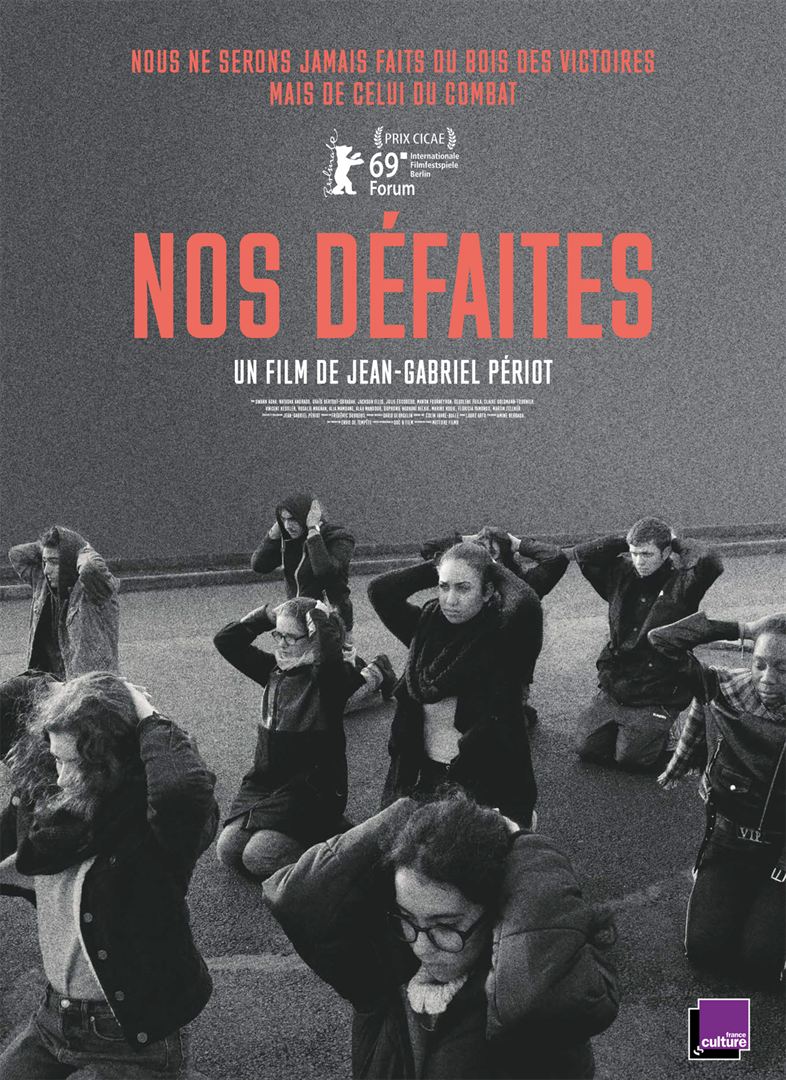

Nos défaites est le résultat d’un projet mené par le documentariste Jean-Gabriel Périot (réalisateur en 2016 de

Nos défaites est le résultat d’un projet mené par le documentariste Jean-Gabriel Périot (réalisateur en 2016 de  À Alger, au début des années quatre-vingt-dix, Nedjma (Lyna Khoudri) vit à la cité universitaire. Elle étudie les lettres modernes. Passionnée de stylisme, elle dessine, découpe et coud des robes pour ses amies. Avec ses voisines de dortoir, Wassila, Samira et Kahina, elle mène la vie d’une jeune femme libérée, fait le mur, sort en boîte.

À Alger, au début des années quatre-vingt-dix, Nedjma (Lyna Khoudri) vit à la cité universitaire. Elle étudie les lettres modernes. Passionnée de stylisme, elle dessine, découpe et coud des robes pour ses amies. Avec ses voisines de dortoir, Wassila, Samira et Kahina, elle mène la vie d’une jeune femme libérée, fait le mur, sort en boîte. 1987. Luton : une ville sans âme du Bedfordshire au nord-ouest de Londres.

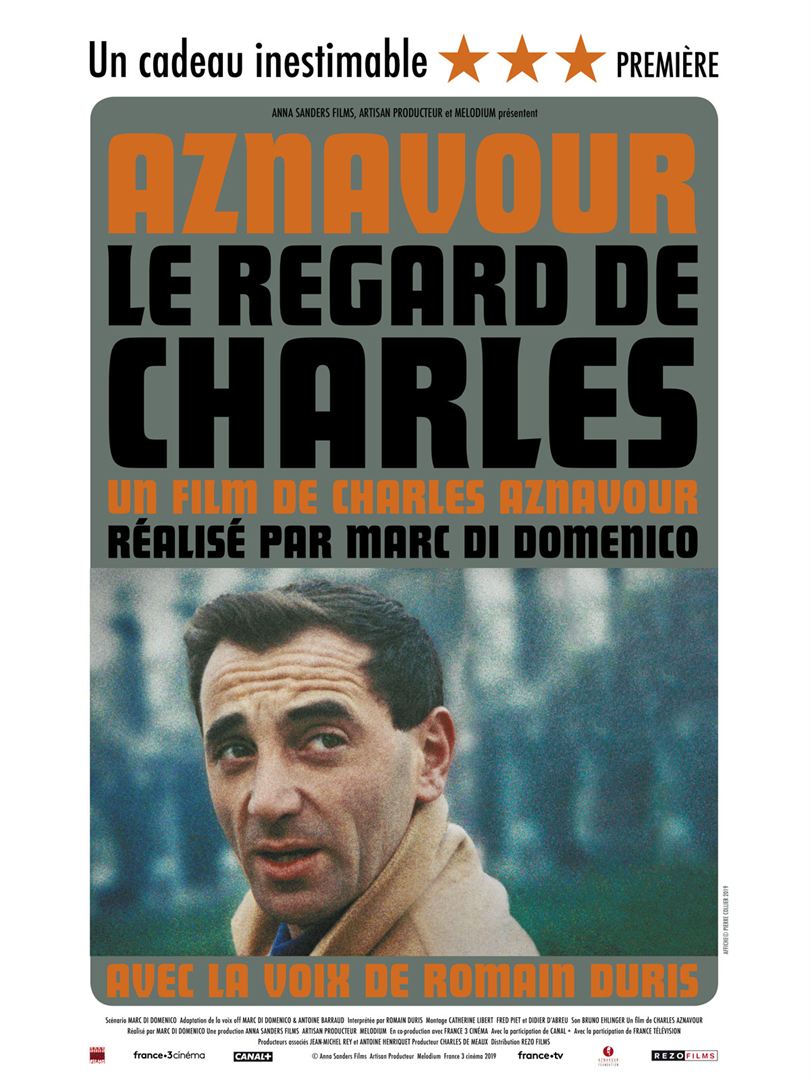

1987. Luton : une ville sans âme du Bedfordshire au nord-ouest de Londres. Avec une caméra offerte en 1948 par Piaf dont il était le secrétaire, Charles Aznavour a filmé sa vie. Quelques années avant sa mort, il a ouvert à Marc di Domenico ses archives en lui confiant la mission d’en faire un film. Il est mort l’an dernier sans en voir l’achèvement.

Avec une caméra offerte en 1948 par Piaf dont il était le secrétaire, Charles Aznavour a filmé sa vie. Quelques années avant sa mort, il a ouvert à Marc di Domenico ses archives en lui confiant la mission d’en faire un film. Il est mort l’an dernier sans en voir l’achèvement. Souleiman travaille à Dakar à la construction d’une immense tour. La colère gronde parmi les ouvriers qui n’ont pas été payés depuis trois mois. Souleiman est amoureux de Ada, une jeune fille de son quartier que ses parents ont promise à Omar. Ada est elle aussi amoureuse de Souleiman et ne veut pas épouser le parti choisi par ses parents contre son gré.

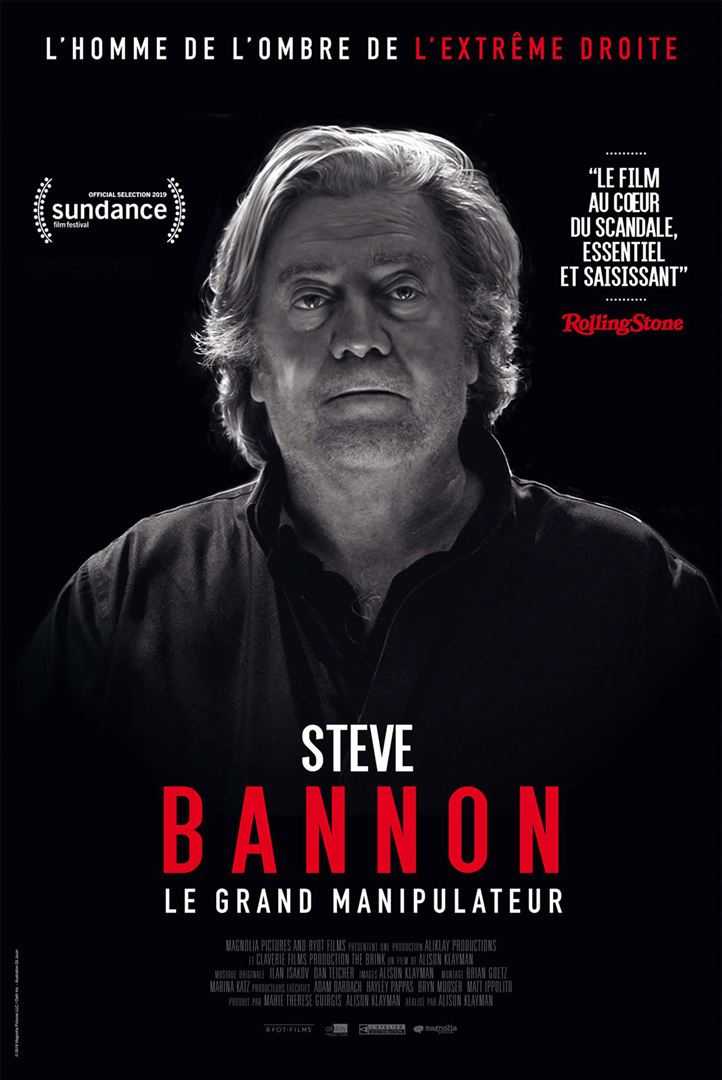

Souleiman travaille à Dakar à la construction d’une immense tour. La colère gronde parmi les ouvriers qui n’ont pas été payés depuis trois mois. Souleiman est amoureux de Ada, une jeune fille de son quartier que ses parents ont promise à Omar. Ada est elle aussi amoureuse de Souleiman et ne veut pas épouser le parti choisi par ses parents contre son gré. Steve Bannon est une des figures les plus emblématiques de l’extrême-droite américaine. Il fut l’un des plus proches conseillers de Donald Trump pendant sa campagne victorieuse et durant la première année de son mandat à la Maison-Blanche.

Steve Bannon est une des figures les plus emblématiques de l’extrême-droite américaine. Il fut l’un des plus proches conseillers de Donald Trump pendant sa campagne victorieuse et durant la première année de son mandat à la Maison-Blanche. Entre avril et octobre 2016, le cinéaste Frank Beauvais a vécu seul, cloîtré chez lui, dans un petit village des Vosges du Nord, victime d’une grave dépression après une rupture amoureuse. Pour tuer le temps, il a compulsivement visionné plus de quatre cents films sur son ordinateur, des DVD achetés au supermarché, des films téléchargés plus ou moins légalement sur Internet, des classiques hollywoodiens, des raretés soviétiques, des gialli sanguinolents…

Entre avril et octobre 2016, le cinéaste Frank Beauvais a vécu seul, cloîtré chez lui, dans un petit village des Vosges du Nord, victime d’une grave dépression après une rupture amoureuse. Pour tuer le temps, il a compulsivement visionné plus de quatre cents films sur son ordinateur, des DVD achetés au supermarché, des films téléchargés plus ou moins légalement sur Internet, des classiques hollywoodiens, des raretés soviétiques, des gialli sanguinolents… Jeune normalienne sachant écrire, Alice Heimann (Anaïs Demoustier) est recrutée au cabinet du maire de Lyon en dépit de son inexpérience et de son désintérêt pour la vie politique. Paul Théraneau (Fabrice Lucchini) est un vieil édile socialiste qui a sacrifié sa vie à sa vocation. Mais à l’heure de décider s’il va prendre la tête du parti pour se présenter à l’Élysée, le maire traverse une grave dépression.

Jeune normalienne sachant écrire, Alice Heimann (Anaïs Demoustier) est recrutée au cabinet du maire de Lyon en dépit de son inexpérience et de son désintérêt pour la vie politique. Paul Théraneau (Fabrice Lucchini) est un vieil édile socialiste qui a sacrifié sa vie à sa vocation. Mais à l’heure de décider s’il va prendre la tête du parti pour se présenter à l’Élysée, le maire traverse une grave dépression. C’est la quille pour Red. Après avoir purgé deux ans de prison pour un cambriolage qui a mal tourné, il est libéré aujourd’hui. Il retrouve sa femme, sa fille, son meilleur ami – qui lui révèle qu’une partie du butin a été sauvée. Mais les bonnes nouvelles s’arrêtent là : Luc Chaltiel, un tueur psychopathe, est à ses trousses, qui lui reproche la mort de son frère dans le braquage. Et nul n’échappe à Luc Chaltiel.

C’est la quille pour Red. Après avoir purgé deux ans de prison pour un cambriolage qui a mal tourné, il est libéré aujourd’hui. Il retrouve sa femme, sa fille, son meilleur ami – qui lui révèle qu’une partie du butin a été sauvée. Mais les bonnes nouvelles s’arrêtent là : Luc Chaltiel, un tueur psychopathe, est à ses trousses, qui lui reproche la mort de son frère dans le braquage. Et nul n’échappe à Luc Chaltiel.