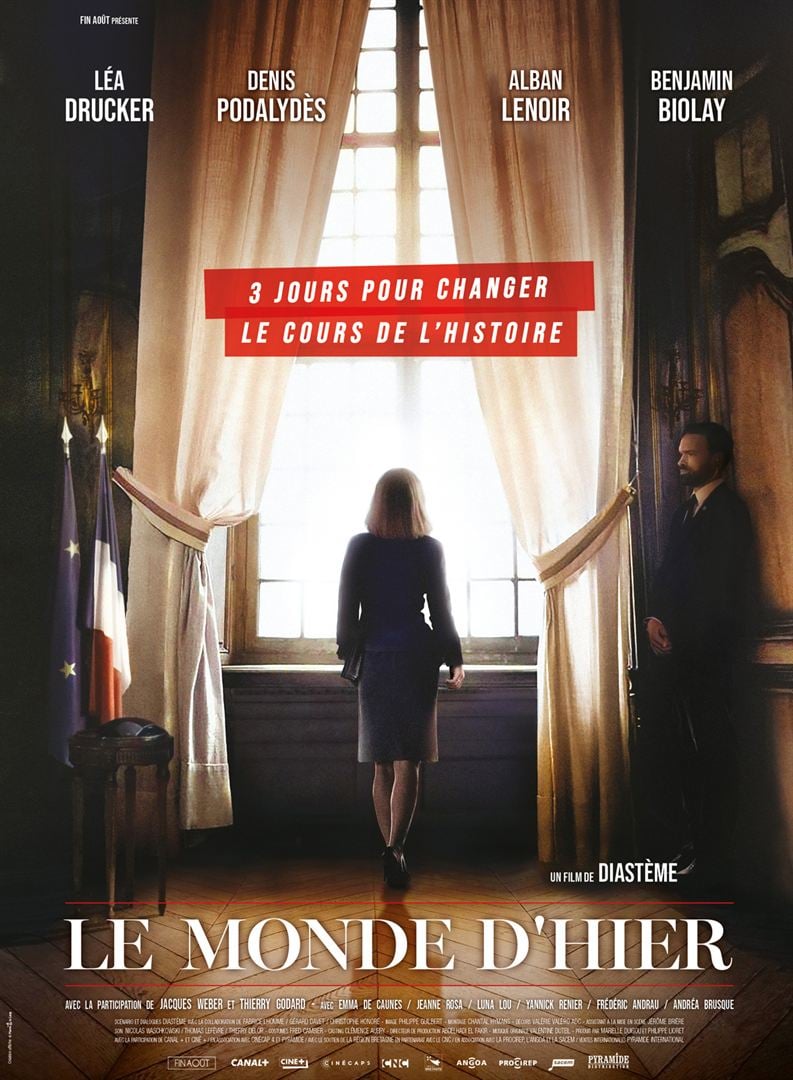

Elisabeth de Raincy (Léa Drucker), présidente de centre-gauche, a décidé de ne pas se représenter. Son ancien Premier ministre, Luc Gaucher (Jacques Weber), est en lice face au chef de l’extrême-droite (Thierry Godart que j’avais tant aimé dans Un village français). Mais, trois jours avant le premier tour, le secrétaire général de l’Elysée (Denis Podalydès) vient annoncer à la présidente que les services russes sont sur le point de diffuser une video compromettante de Luc Gaucher qui le disqualifierait dans la course à l’élection. Que faire ?

Elisabeth de Raincy (Léa Drucker), présidente de centre-gauche, a décidé de ne pas se représenter. Son ancien Premier ministre, Luc Gaucher (Jacques Weber), est en lice face au chef de l’extrême-droite (Thierry Godart que j’avais tant aimé dans Un village français). Mais, trois jours avant le premier tour, le secrétaire général de l’Elysée (Denis Podalydès) vient annoncer à la présidente que les services russes sont sur le point de diffuser une video compromettante de Luc Gaucher qui le disqualifierait dans la course à l’élection. Que faire ?

Dans les mois et les semaines précédant l’élection présidentielle, les films et les documentaires politiques consacrés à ce moment clé de notre vie démocratique se sont multipliés : Les Promesses, Municipale, La Disparition, La Campagne de France, En même temps… Dans cette (trop ?) longue panoplie, la bande-annonce du Monde d’hier laissait augurer le meilleur : un polar crépusculaire dont le ton et les couleurs n’étaient pas sans rappeler ceux de L’Exercice de l’Etat – qu’on présente souvent comme l’une des meilleures fictions jamais réalisées sur le pouvoir, même si j’ai personnellement sur ce sujet une opinion légèrement dissidente.

La première moitié du Monde d’hier tient ses promesses. La galerie des personnages qui y est présentée est immédiatement attachante, qu’il s’agisse de la présidente, de son secrétaire général, de son Premier ministre (Benjamin Biolay), de son garde du corps aussi mutique que loyal (Alban Lenoir que Diastème avait révélé dans l’excellent Un Français) et même de la fidèle secrétaire interprétée par Emma de Caunes que je n’avais pas reconnue avant que son nom apparaisse au générique de fin.

Cette mise en place ressemble au premier épisode d’une longue série. Et c’est bien là le défaut du Monde d’hier (dont on n’aura pas compris malgré la citation finale pourquoi son titre est emprunté au livre crépusculaire de Stephan Zweig). Les personnages qu’il campe, l’intrigue qu’il dessine pourraient nourrir plusieurs épisodes, dignes de House of cards ou de Baron noir. Or, Le Monde d’hier dure quatre-vingt-neuf minutes à peine. On a l’impression que son réalisateur, pris par le temps, n’a pas tiré tous les fils de l’intrigue qu’il avait nouée. On la quitte en plein milieu, interloqué, sans avoir compris comment elle se dénouait. Dommage…

Le 12 mai 1983, le jeune Grzegorz Przemyk, le fils d’une opposante politique au régime communiste polonais, célèbre joyeusement sa réussite à la première partie des épreuves du baccalauréat avec son camarade Cezary Filozof (renommé dans le film Jurek Popiel) dans les rues de Varsovie. Deux policiers les interpellent, les conduisent au poste et les rossent. Przemyk est conduit à l’hôpital et y mourra deux jours plus tard des suites de ses blessures.

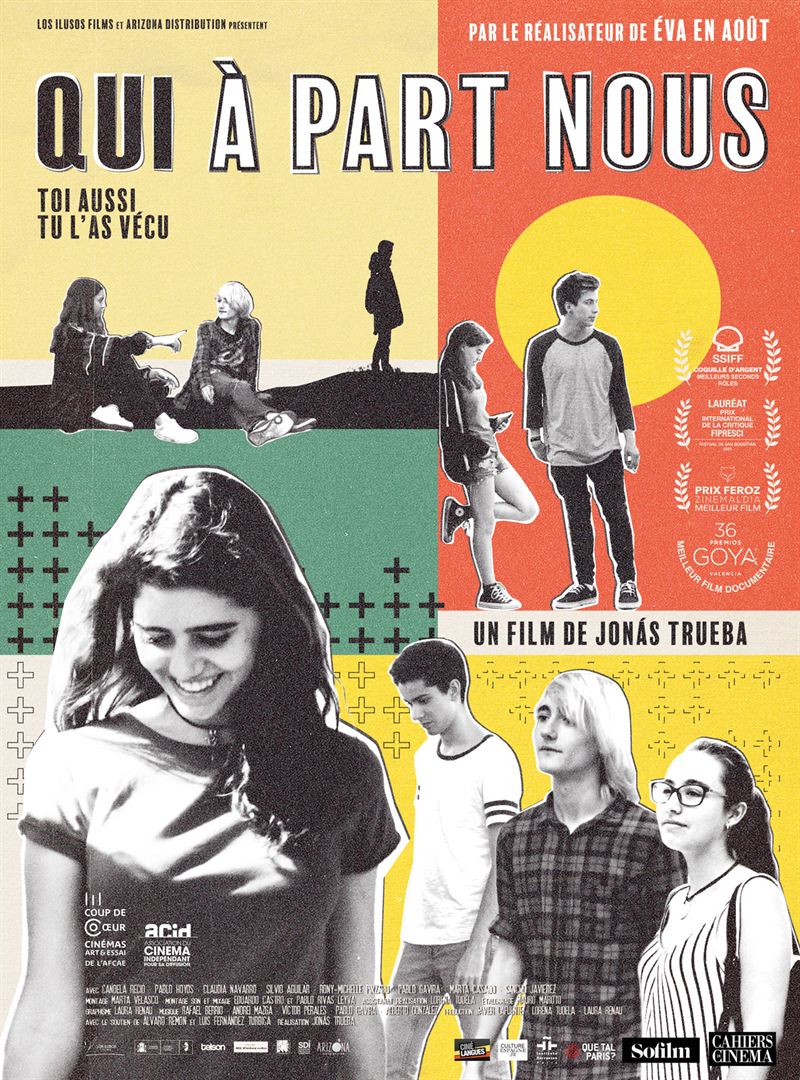

Le 12 mai 1983, le jeune Grzegorz Przemyk, le fils d’une opposante politique au régime communiste polonais, célèbre joyeusement sa réussite à la première partie des épreuves du baccalauréat avec son camarade Cezary Filozof (renommé dans le film Jurek Popiel) dans les rues de Varsovie. Deux policiers les interpellent, les conduisent au poste et les rossent. Przemyk est conduit à l’hôpital et y mourra deux jours plus tard des suites de ses blessures. Jeune réalisateur madrilène, encensé par la critique (sauf la mienne) pour son précédent film,

Jeune réalisateur madrilène, encensé par la critique (sauf la mienne) pour son précédent film,  Le lycée Turgot dans le troisième arrondissement parisien accueille une cinquantaine d’étudiants en classe de hip-hop. Allons Enfants les a suivis pendant toute une année scolaire.

Le lycée Turgot dans le troisième arrondissement parisien accueille une cinquantaine d’étudiants en classe de hip-hop. Allons Enfants les a suivis pendant toute une année scolaire. Eleanor Marx (Romola Garai) était la fille cadette de Karl Marx. Elle a vingt-huit ans à peine à la mort de son père, quand elle rencontre Edward Aveling (Patrick Kennedy), un panier percé, coureur de jupons, avec qui elle vivra une longue et tumultueuse passion. Elle aura à cœur de transmettre l’oeuvre de son père et de faire l’avocate avant l’heure du droit des femmes.

Eleanor Marx (Romola Garai) était la fille cadette de Karl Marx. Elle a vingt-huit ans à peine à la mort de son père, quand elle rencontre Edward Aveling (Patrick Kennedy), un panier percé, coureur de jupons, avec qui elle vivra une longue et tumultueuse passion. Elle aura à cœur de transmettre l’oeuvre de son père et de faire l’avocate avant l’heure du droit des femmes. Giuliana (Monica Vitti) est malheureuse. Elle est mariée à Ugo, un ingénieur qui travaille dans une immense zone industrielle littorale de l’Italie du nord. Elle est la mère d’un petit garçon prénommé Valerio. Elle fait la rencontre de Corrado Zeller (Richard Harris), un collègue de son mari venu dans la région pour recruter des ouvriers afin de partir travailler en Patagonie. Giuliana l’accompagne dans ses démarches, lui confie que l’accident de voiture dont elle a été victime était en fait une tentative de suicide, finit par se donner à lui dans une ultime tentative de retrouver goût à la vie… et se retrouve à la fin du film au même point qu’au début.

Giuliana (Monica Vitti) est malheureuse. Elle est mariée à Ugo, un ingénieur qui travaille dans une immense zone industrielle littorale de l’Italie du nord. Elle est la mère d’un petit garçon prénommé Valerio. Elle fait la rencontre de Corrado Zeller (Richard Harris), un collègue de son mari venu dans la région pour recruter des ouvriers afin de partir travailler en Patagonie. Giuliana l’accompagne dans ses démarches, lui confie que l’accident de voiture dont elle a été victime était en fait une tentative de suicide, finit par se donner à lui dans une ultime tentative de retrouver goût à la vie… et se retrouve à la fin du film au même point qu’au début. Jeune père de famille, Cédric (Patrick Hivon), la quarantaine, est mis à pied par son employeur pour un geste déplacé qu’il a eu à la sortie d’un match de MMA en compagnie de ses camarades sévèrement alcoolisés, immortalisé par les réseaux sociaux. Son frère Jean-Michel (Steve Laplante), éditorialiste bien-pensant d’un journal à grand tirage, lui recommande de s’en excuser publiquement. Cédric s’attelle à la rédaction d’une lettre, qui deviendra bientôt un livre.

Jeune père de famille, Cédric (Patrick Hivon), la quarantaine, est mis à pied par son employeur pour un geste déplacé qu’il a eu à la sortie d’un match de MMA en compagnie de ses camarades sévèrement alcoolisés, immortalisé par les réseaux sociaux. Son frère Jean-Michel (Steve Laplante), éditorialiste bien-pensant d’un journal à grand tirage, lui recommande de s’en excuser publiquement. Cédric s’attelle à la rédaction d’une lettre, qui deviendra bientôt un livre. Rodrigo (Nahuel Perez Biscayart) est un jeune père de famille qui dirige aux côtés de son père une exploitation agricole. Pour conduire ses tracteurs, il recrute Carlos (Cristian Borges), un jeune gaucho de dix-huit ans à peine, passionné d’équitation, qui lui aussi vient d’avoir un bébé. Une tragédie va bientôt les déchirer.

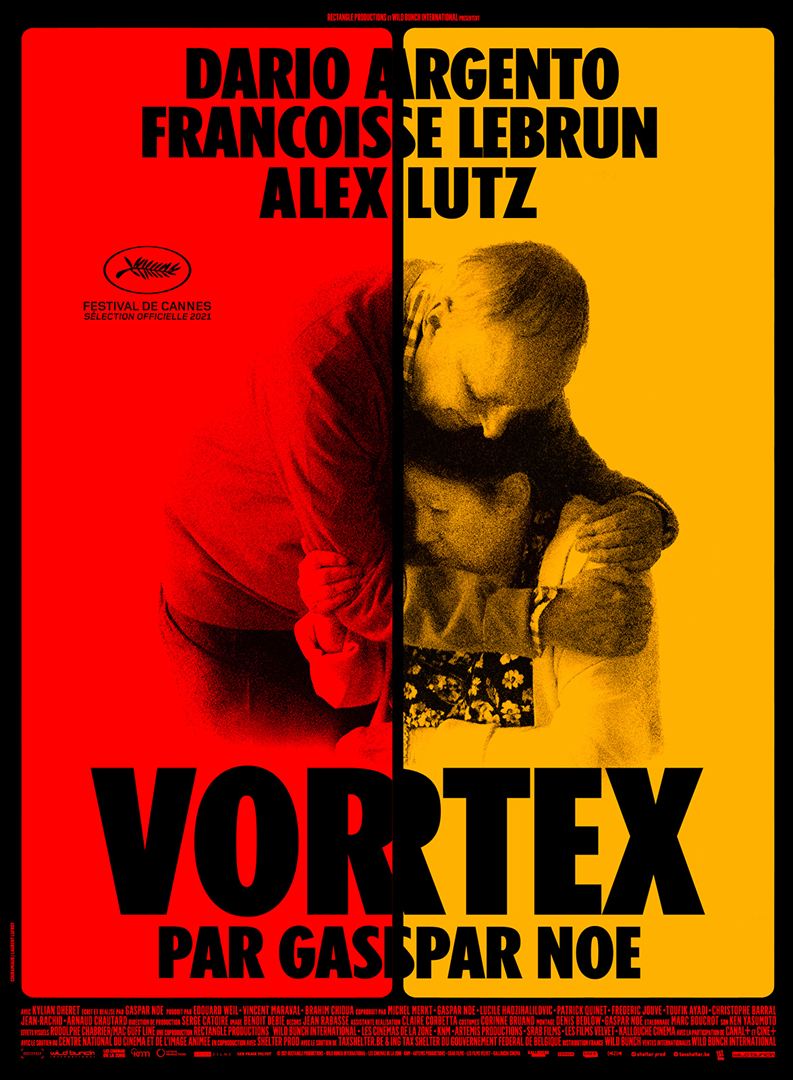

Rodrigo (Nahuel Perez Biscayart) est un jeune père de famille qui dirige aux côtés de son père une exploitation agricole. Pour conduire ses tracteurs, il recrute Carlos (Cristian Borges), un jeune gaucho de dix-huit ans à peine, passionné d’équitation, qui lui aussi vient d’avoir un bébé. Une tragédie va bientôt les déchirer. Lui (Dario Argento, le pape du giallo italien qu’on avait plus souvent vu derrière la caméra que devant) a quatre-vingt ans et a été victime trois ans plus tôt d’un accident vasculaire qui menace de se répéter ; mais il garde sinon le pied ferme et la tête claire. Elle (Françoise Lebrun, l’égérie de Jean Eustache), ancienne psychiatre, a deux ans de moins que son époux mais est frappée d’un Alzheimer qui ne veut pas dire son nom. Ce couple habite un appartement labyrinthique du vingtième arrondissement parisien. Leur fils (Alex Lutz), un ancien toxicomane qui essaie tant bien que mal de décrocher, ne peut qu’assister impuissant à leur lente déchéance.

Lui (Dario Argento, le pape du giallo italien qu’on avait plus souvent vu derrière la caméra que devant) a quatre-vingt ans et a été victime trois ans plus tôt d’un accident vasculaire qui menace de se répéter ; mais il garde sinon le pied ferme et la tête claire. Elle (Françoise Lebrun, l’égérie de Jean Eustache), ancienne psychiatre, a deux ans de moins que son époux mais est frappée d’un Alzheimer qui ne veut pas dire son nom. Ce couple habite un appartement labyrinthique du vingtième arrondissement parisien. Leur fils (Alex Lutz), un ancien toxicomane qui essaie tant bien que mal de décrocher, ne peut qu’assister impuissant à leur lente déchéance. Qu’on l’ait aimé ou pas, on se souvient tous de C’est arrivé près de chez nous, cet Ovni cinématographique transgressif en noir et blanc, débarqué de Belgique en 1992 avec son humour trash en bandoulière. Son héros, Benoît Poelvoorde, a eu depuis la carrière que l’on sait. Ses deux co-réalisateurs en revanche ont disparu de la circulation. L’un d’eux Rémy Belvaux (le frère cadet de Lucas Belvaux) s’est suicidé à trente-neuf ans en se jetant sous un train après une brillante carrière dans la publicité. L’autre, André Bonzel, n’avait pas donné signe de vie avant ce documentaire autobiographique qu’il signe la soixantaine déjà entamée.

Qu’on l’ait aimé ou pas, on se souvient tous de C’est arrivé près de chez nous, cet Ovni cinématographique transgressif en noir et blanc, débarqué de Belgique en 1992 avec son humour trash en bandoulière. Son héros, Benoît Poelvoorde, a eu depuis la carrière que l’on sait. Ses deux co-réalisateurs en revanche ont disparu de la circulation. L’un d’eux Rémy Belvaux (le frère cadet de Lucas Belvaux) s’est suicidé à trente-neuf ans en se jetant sous un train après une brillante carrière dans la publicité. L’autre, André Bonzel, n’avait pas donné signe de vie avant ce documentaire autobiographique qu’il signe la soixantaine déjà entamée.