Parce qu’elle l’a vu lancer à une inconnue un regard lourd de sens et qu’elle y voit le poison menaçant de l’infidélité conjugale, Julie (Virginie Efira) renonce devant l’autel à épouser Laurent (Tahar Rahim). Amoureux monomaniaque, il croît la reconnaître dans toutes les femmes qu’il croise et qu’il tente de séduire pendant la nuit et les jours qui suivront cette noce ratée.

Parce qu’elle l’a vu lancer à une inconnue un regard lourd de sens et qu’elle y voit le poison menaçant de l’infidélité conjugale, Julie (Virginie Efira) renonce devant l’autel à épouser Laurent (Tahar Rahim). Amoureux monomaniaque, il croît la reconnaître dans toutes les femmes qu’il croise et qu’il tente de séduire pendant la nuit et les jours qui suivront cette noce ratée.

Malgré le chagrin, Laurent doit partir en province jouer le rôle principal du Don Juan de Molière. Après la défection de l’actrice censée jouer Elvire, c’est Julie qui la remplace au pied levé. ce sera peut-être pour le couple brisé l’occasion de se reformer.

Je suis allé deux fois au cinéma voir Don Juan. La première, je m’y suis lourdement endormi, sans savoir avec certitude s’il fallait que j’en blâme le film et ses débuts poussifs ou l’heure tardive de la séance. Pris de scrupule à l’idée d’écrire une critique d’un film dont je n’avais pas vu grand-chose – et a fortiori pas compris beaucoup plus – je me suis résolu à aller le voir une seconde fois à un horaire plus comestible et avec une bonne dose de caféine dans les veines. Je ne m’y suis pas assoupi une seconde fois. Conséquence logique : je l’ai beaucoup mieux compris. Mais suspense torride : l’ai-je plus apprécié pour autant ?

Don Juan fait partie de ces films dont les critiques qu’on en lit inhibent les reproches qu’on était sur le point de lui adresser. Elles vantent toutes ses indéniables qualités.

Son thème d’abord, très malin : un Don Juan inversé à l’ère de #MeToo – dont on apprend, à la lecture du dossier de presse, que la co-scénariste, Axelle Roppert, en est une des figures de proue. Chez Serge Bozon, Don Juan n’est plus un Casanova briseur de cœurs, mais un homme au cœur brisé par l’amour de sa vie qui l’a quitté, qui l’obsède et qu’il s’emploie à reconquérir.

Son traitement ensuite d’une grande élégance qui flirte avec l’artificialité sans jamais s’y égarer. Une musique très travaillée qui s’autorise quelques échappées belles vers la comédie musicale. Des éclairages sophistiqués. Une ambiance décalée, au bord de l’Atlantique, dans la cité touristique et gentiment bourgeoise de Granville alors que le thème du film appelait un cadre plus intimidant façon Resnais à Marienbad ou Duras à Calcutta.

Le jeu des acteurs enfin. Parfait. Deux des tout meilleurs du cinéma français contemporain (qu’on me pardonne cette nationalisation de la Belge Virginie Efira) : Tahar Rahim qui réussit d’un film à l’autre à se renouveler radicalement et qui est aussi à l’aise dans les superproductions hollywoodiennes (Désigné Coupable) que dans les séries françaises (The Eddy) et Virginie Efira à laquelle des esprits ronchons pourraient reprocher son omniprésence alors que d’autres, sans doute aveuglés par son charme, s’en féliciteraient.

Toutes ces qualités auraient dû m’emporter.

Et pourtant, un je-ne-sais-quoi m’a retenu. Pendant toute la première heure du film, je me suis ennuyé – mais, je le répète, je n’ai pas fermé l’oeil pour autant – l’exercice de style me semblant un peu vain, la mise en abyme de ce Don Juan inversé un peu facile. J’ai aimé la façon dont le récit se dénouait et, plus j’y réfléchis, plus je la trouve audacieuse et intelligente. Mais cette conclusion arrive trop tard pour sauver un film prisonnier de ses outrances, empêtré dans un protocole guindé qui m’a plus asphyxié que séduit.

Avishag (Elisheva Weil) est une jeune Israélienne libérée. Elle entame une liaison avec Max dont l’ex petite amie, Danny, vient pourtant de tomber enceinte. Dogwalker en attendant mieux, Avishag s’occupe du chien de Dror, son voisin, et se sent attiré par lui.

Avishag (Elisheva Weil) est une jeune Israélienne libérée. Elle entame une liaison avec Max dont l’ex petite amie, Danny, vient pourtant de tomber enceinte. Dogwalker en attendant mieux, Avishag s’occupe du chien de Dror, son voisin, et se sent attiré par lui. Marcel Bellmer (Benoît Poelvoorde) est un romancier qui n’a jamais réussi à retrouver le succès rencontré par son premier livre, « Inexorable ». Il emménage avec sa femme, Jeanne (Mélanie Doutey), et sa fille, Lucie, dans l’immense demeure familiale que son beau-père leur a laissée à sa mort. Leur sérénité est vite bouleversée par l’arrivée d’une jeune inconnue Gloria (Alba Gaïa Bellugi).

Marcel Bellmer (Benoît Poelvoorde) est un romancier qui n’a jamais réussi à retrouver le succès rencontré par son premier livre, « Inexorable ». Il emménage avec sa femme, Jeanne (Mélanie Doutey), et sa fille, Lucie, dans l’immense demeure familiale que son beau-père leur a laissée à sa mort. Leur sérénité est vite bouleversée par l’arrivée d’une jeune inconnue Gloria (Alba Gaïa Bellugi). Le pilote d’essai Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) a refusé les promotions pendant toute sa carrière pour continuer à vivre sa passion : voler. A la demande de son ancien rival et ami Tom « Iceman » Kazansky (Val Kilmer), il se voit confiée la charge de préparer les jeunes diplômés de l’école Top Gun à une mission impossible en territoire ennemi.

Le pilote d’essai Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) a refusé les promotions pendant toute sa carrière pour continuer à vivre sa passion : voler. A la demande de son ancien rival et ami Tom « Iceman » Kazansky (Val Kilmer), il se voit confiée la charge de préparer les jeunes diplômés de l’école Top Gun à une mission impossible en territoire ennemi. À vingt-sept ans, Hanako, la cadette d’une famille très aisée de Tokyo, n’est toujours pas mariée. Ses amies se mettent en quatre pour lui trouver un fiancé. Et elle croit rencontrer la perle rare avec Koichiro, le fils d’une famille plus aisée encore, diplômé d’une brillante université, promis à un brillant avenir. Mais après les fiançailles, Hanako découvre que Koichiro entretient une liaison avec Miki, une jeune provinciale d’un milieu très modeste.

À vingt-sept ans, Hanako, la cadette d’une famille très aisée de Tokyo, n’est toujours pas mariée. Ses amies se mettent en quatre pour lui trouver un fiancé. Et elle croit rencontrer la perle rare avec Koichiro, le fils d’une famille plus aisée encore, diplômé d’une brillante université, promis à un brillant avenir. Mais après les fiançailles, Hanako découvre que Koichiro entretient une liaison avec Miki, une jeune provinciale d’un milieu très modeste. En 1943, à Rome, quatre monstres de cirque partent à la recherche de leur directeur, pris dans une rafle, au risque de tomber dans les mains d’un Nazi psychopathe.

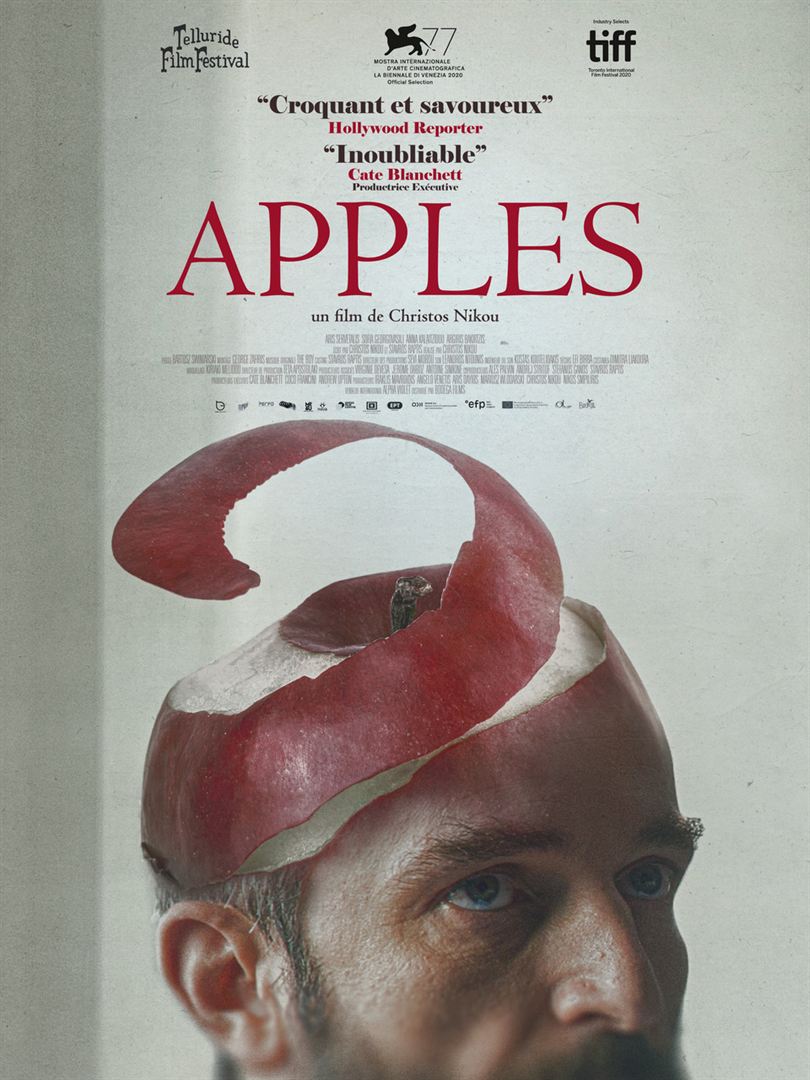

En 1943, à Rome, quatre monstres de cirque partent à la recherche de leur directeur, pris dans une rafle, au risque de tomber dans les mains d’un Nazi psychopathe. Un mal mystérieux s’est abattu sur la ville. Certains de ses habitants sont frappés par une amnésie totale. Un homme, la quarantaine, qui avait quitté son domicile et errait dans les rues, est retrouvé assoupi au terminus d’une ligne d’autobus. Il dit ne se souvenir de rien. Il n’a aucun papier pour l’identifier, aucun proche qui vienne le rechercher à l’hôpital où il a été pris en charge. Après une courte convalescence, deux psychiatres lui proposent de s’installer dans un logement en ville et de suivre un programme pour retrouver une vie sociale normale. Mais le veut-il vraiment ?

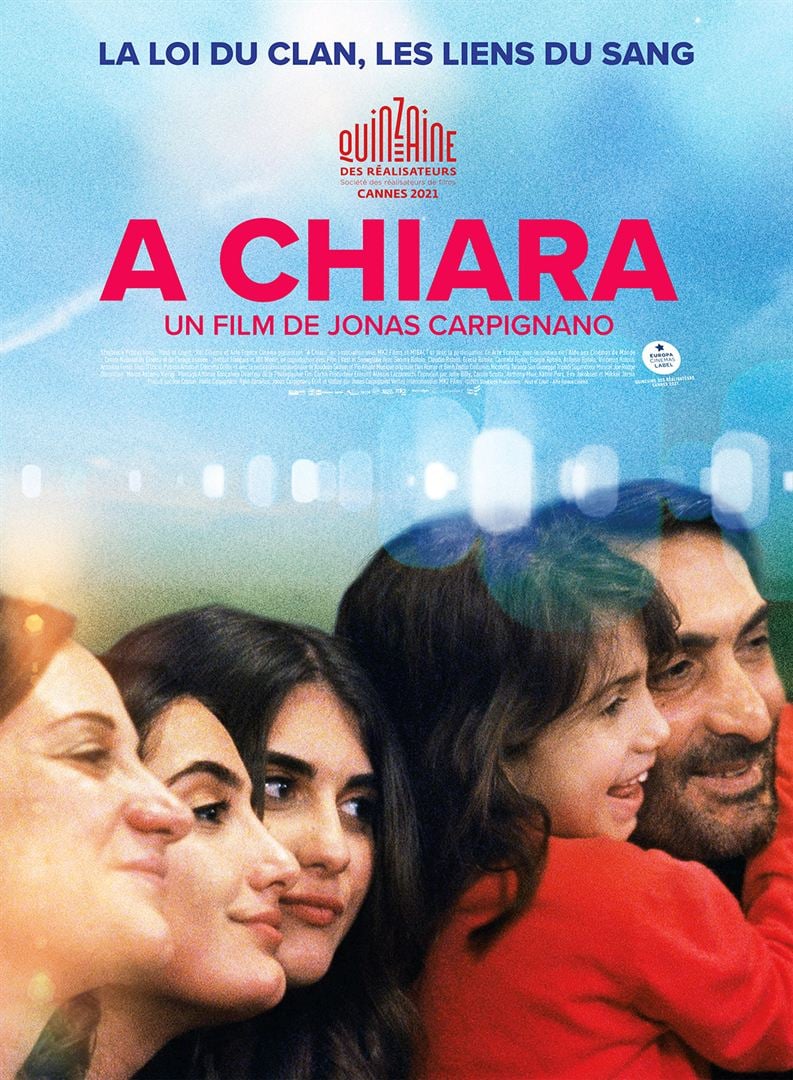

Un mal mystérieux s’est abattu sur la ville. Certains de ses habitants sont frappés par une amnésie totale. Un homme, la quarantaine, qui avait quitté son domicile et errait dans les rues, est retrouvé assoupi au terminus d’une ligne d’autobus. Il dit ne se souvenir de rien. Il n’a aucun papier pour l’identifier, aucun proche qui vienne le rechercher à l’hôpital où il a été pris en charge. Après une courte convalescence, deux psychiatres lui proposent de s’installer dans un logement en ville et de suivre un programme pour retrouver une vie sociale normale. Mais le veut-il vraiment ? Chiara a seize ans et vit une adolescence protégée dans une petite ville de Calabre, entre ses amies du lycée, sa sœur aînée qui fête sa majorité et sa petite cadette. Tout s’effondre avec la disparition brutale de son père qui révèle à la jeune fille des pans mystérieux de son existence.

Chiara a seize ans et vit une adolescence protégée dans une petite ville de Calabre, entre ses amies du lycée, sa sœur aînée qui fête sa majorité et sa petite cadette. Tout s’effondre avec la disparition brutale de son père qui révèle à la jeune fille des pans mystérieux de son existence. Qe, Jeta et Li sont trois amies d’enfance qui chassent ensemble l’ennui qui écrase leur petit village du Kosovo. L’une, orpheline, ne réussit pas à faire le deuil de ses parents ; l’autre est violentée par un père abusif ; la troisième refuse le destin tout tracé que sa mère, propriétaire d’un salon de coiffure, entend lui imposer.

Qe, Jeta et Li sont trois amies d’enfance qui chassent ensemble l’ennui qui écrase leur petit village du Kosovo. L’une, orpheline, ne réussit pas à faire le deuil de ses parents ; l’autre est violentée par un père abusif ; la troisième refuse le destin tout tracé que sa mère, propriétaire d’un salon de coiffure, entend lui imposer. Dans un avenir proche indatable et dans un lieu inconnu, semble-t-il marqué par un déclin industriel et un détraquement climatique, Saul Tenser (Viggo Mortensen) est un artiste qui utilise son corps et les excroissances cancéreuses qui s’y développent mystérieusement. Avec l’aide de Caprice (Léa Seydoux), il en met en scène leur exérèse.

Dans un avenir proche indatable et dans un lieu inconnu, semble-t-il marqué par un déclin industriel et un détraquement climatique, Saul Tenser (Viggo Mortensen) est un artiste qui utilise son corps et les excroissances cancéreuses qui s’y développent mystérieusement. Avec l’aide de Caprice (Léa Seydoux), il en met en scène leur exérèse.