Ricardo Cavallo est un peintre argentin né en Argentine en 1954, installé en France depuis 1976. Il peint sur sa boîte à pouce de minuscules compositions qui, assemblées, composent d’immenses paysages, urbains ou naturels.

Ricardo Cavallo est un peintre argentin né en Argentine en 1954, installé en France depuis 1976. Il peint sur sa boîte à pouce de minuscules compositions qui, assemblées, composent d’immenses paysages, urbains ou naturels.

Ricardo et la peinture est un titre qui n’est pas entièrement fidèle à son sujet.

Sans doute parle-t-il – et en parle-t-il au premier chef – de Ricardo Cavallo lui-même, petit bonhomme plein d’une énergie débordante, malgré son âge avancé, qu’il doit peut-être à un mode de vie érémétique (il se nourrit uniquement de riz et dort en toute saison la fenêtre ouverte sans chauffage). On le voit, chez lui, à Saint-Jean-du-Doigt dans le Finistère nord. On l’y voit dans sa maison ; on l’y voit avec son attirail, crapahuter sur les falaises et profiter de la marée basse pour se glisser dans une grotte marine où il a installé son chevalet. On le voit aussi dans l’école du village qu’il a créée et qu’il dirige éveiller de jeunes enfants à la peinture.

Sans doute parle-t-il aussi de peinture. Il parle de la peinture de Ricardo en nous montrant ses étonnantes compositions et en le filmant en train d’y travailler. Il parle aussi de la peinture, celle que Ricardo aime et dont il nous transmet le goût avec une passion communicative – qui m’a rappelé celle dont savait faire preuve avant sa mort Jean-Claude Carrière dans L’Ombre de Goya. Il faut le voir évoquer avec ardeur Monet, Delacroix, Vélazquez…

Mais ce titre occulte une troisième dimension : l’amitié fidèle qui unit le réalisateur et le peintre. Ricardo, la peinture et moi aurait été un titre mieux adapté, qui aurait rendu compte de ces trois dimensions. Peut-être l’immense Barbet Schroeder y a-t-il renoncé par modestie. Mais c’est ce qui m’a le plus touché dans ce documentaire somme toute assez banal. L’affiche le montre où Barbet Schroeder passe son bras sur l’épaule de Ricardo – pour s’appuyer sur lui ? pour lui manifester son amitié ?

On a l’impression que le réalisateur a réussi à convaincre son producteur de financer ce film pour lui donner l’occasion de passer du temps avec son ami. Et on se dit que ce métier-là est décidément l’un des plus merveilleux du monde.

PS : Doit-on écrire Ricardo et la peinture ou Ricardo et la Peinture ?

Dans un lieu anonyme, à une époque inconnue – mais que certains signes (l’hélicoptère de l’antépénultième plan) peuvent laisser penser être contemporaine – l’arrivée dans une petite ville sans histoire d’une attraction foraine sème le chaos. Un jeune postier, Janos Valuska, est le témoin impuissant de l’hystérie qui gagne les habitants.

Dans un lieu anonyme, à une époque inconnue – mais que certains signes (l’hélicoptère de l’antépénultième plan) peuvent laisser penser être contemporaine – l’arrivée dans une petite ville sans histoire d’une attraction foraine sème le chaos. Un jeune postier, Janos Valuska, est le témoin impuissant de l’hystérie qui gagne les habitants. La mère de Mona Achache s’est suicidée en 2016 laissant derrière elle des photos, des carnets, des enregistrements et un livre Fille de où elle racontait sa relation fusionnelle avec sa propre mère, Monique Lange (1926-1996). Mona Achache décide de se plonger pour comprendre le geste de sa mère et demande à l’actrice Marion Cotillard de jouer le rôle de sa mère dans un film qui lui sera consacré.

La mère de Mona Achache s’est suicidée en 2016 laissant derrière elle des photos, des carnets, des enregistrements et un livre Fille de où elle racontait sa relation fusionnelle avec sa propre mère, Monique Lange (1926-1996). Mona Achache décide de se plonger pour comprendre le geste de sa mère et demande à l’actrice Marion Cotillard de jouer le rôle de sa mère dans un film qui lui sera consacré. Roland Nurier est un cinéaste engagé. Il défend la cause palestinienne et ne s’en cache pas. Son documentaire est un plaidoyer. Réalisé avec soin, il revient sur l’histoire de la bande de Gaza, sur la mémoire de la Nakba dans la population palestinienne et sur son aspiration à son retour sur les terres dont elle a été chassée en 1948, sur le blocus israélien depuis 2007 en réaction à la prise de pouvoir par le Hamas, sur les incessants bombardements et sur la lente asphyxie économique de ce territoire exigu.

Roland Nurier est un cinéaste engagé. Il défend la cause palestinienne et ne s’en cache pas. Son documentaire est un plaidoyer. Réalisé avec soin, il revient sur l’histoire de la bande de Gaza, sur la mémoire de la Nakba dans la population palestinienne et sur son aspiration à son retour sur les terres dont elle a été chassée en 1948, sur le blocus israélien depuis 2007 en réaction à la prise de pouvoir par le Hamas, sur les incessants bombardements et sur la lente asphyxie économique de ce territoire exigu. Graphiste dans un cabinet d’architecture à Lyon, Vincent, la trentaine, mène une vie banale jusqu’au jour où il est sauvagement agressé par un stagiaire puis par le comptable de son entreprise. Ces réactions ultra-violentes deviennent de plus en plus fréquentes. Chaque regard que Vincent croise avec un inconnu provoque chez celui-ci une bouffée irraisonnée de violence lui rendant bien vite la vie en société insupportable. Vincent doit quitter son travail et sa ville. Il part se réfugier sur la côte atlantique dans la résidence secondaire de ses parents. Sa route y croise bientôt celle de Margaux (Vimala Pons).

Graphiste dans un cabinet d’architecture à Lyon, Vincent, la trentaine, mène une vie banale jusqu’au jour où il est sauvagement agressé par un stagiaire puis par le comptable de son entreprise. Ces réactions ultra-violentes deviennent de plus en plus fréquentes. Chaque regard que Vincent croise avec un inconnu provoque chez celui-ci une bouffée irraisonnée de violence lui rendant bien vite la vie en société insupportable. Vincent doit quitter son travail et sa ville. Il part se réfugier sur la côte atlantique dans la résidence secondaire de ses parents. Sa route y croise bientôt celle de Margaux (Vimala Pons). Tara, Skye et Em sont les meilleures amies du monde. Elles viennent de terminer leurs études secondaires. Dans l’attente des résultats à l’examen d’entrée à l’université et avant de commencer leurs études supérieures et se séparer peut-être, les trois Anglaises partent quelques jours à Malia en Crète dans une station balnéaire. Elles sont bien décidées à y faire une bringue d’enfer.

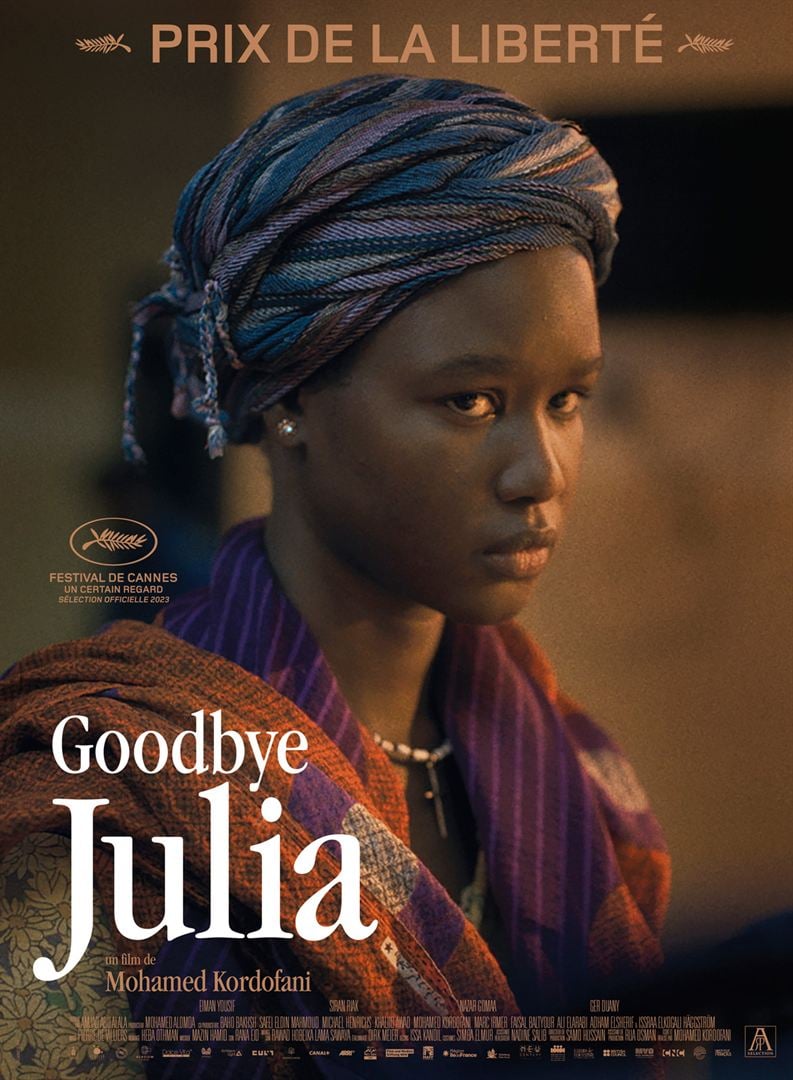

Tara, Skye et Em sont les meilleures amies du monde. Elles viennent de terminer leurs études secondaires. Dans l’attente des résultats à l’examen d’entrée à l’université et avant de commencer leurs études supérieures et se séparer peut-être, les trois Anglaises partent quelques jours à Malia en Crète dans une station balnéaire. Elles sont bien décidées à y faire une bringue d’enfer. Nordiste, arabe, musulmane, Mona, la trentaine bien entamée, habite une petite maison bourgeoise de Khartoum. Elle a renoncé à sa passion, le chant, sur les instances d’un mari possessif auquel elle tait sa stérilité de peur d’être répudiée. Sudiste, africaine, chrétienne, Julia vit avec son mari et son jeune fils dans un bidonville à quelques kilomètres à peine de la maison cossue de Mona.

Nordiste, arabe, musulmane, Mona, la trentaine bien entamée, habite une petite maison bourgeoise de Khartoum. Elle a renoncé à sa passion, le chant, sur les instances d’un mari possessif auquel elle tait sa stérilité de peur d’être répudiée. Sudiste, africaine, chrétienne, Julia vit avec son mari et son jeune fils dans un bidonville à quelques kilomètres à peine de la maison cossue de Mona. Sophia est professeure de philosophie à l’université du troisième âge de Montréal. Le couple qu’elle forme depuis dix ans avec Xavier, un intellectuel qui lui ressemble, s’est lentement enfoncé dans la routine. À quarante ans passés, Sophia rencontre Sylvain, le menuisier que le couple a recruté pour des travaux dans le chalet dont ils viennent de faire l’acquisition dans les Laurentides. Entre Sophia et Sylvain, c’est le coup de foudre immédiat. Mais l’amour pourra-t-il dépasser les différences sociales ?

Sophia est professeure de philosophie à l’université du troisième âge de Montréal. Le couple qu’elle forme depuis dix ans avec Xavier, un intellectuel qui lui ressemble, s’est lentement enfoncé dans la routine. À quarante ans passés, Sophia rencontre Sylvain, le menuisier que le couple a recruté pour des travaux dans le chalet dont ils viennent de faire l’acquisition dans les Laurentides. Entre Sophia et Sylvain, c’est le coup de foudre immédiat. Mais l’amour pourra-t-il dépasser les différences sociales ? Mahitio a onze ans. La Seconde Guerre mondiale fait rage au Japon. Il perd sa mère dans l’incendie qui détruit Tokyo et part à la campagne avec son père, qui y dirige une usine aéronautique. Sa nouvelle belle-mère, déjà enceinte de son père, le prend sous sa coupe. Avec la complicité d’un héron cendré doué de parole, Mihito découvre un passage secret qui le mène dans un monde parallèle. Il y pénètre dans l’espoir d’y retrouver sa mère.

Mahitio a onze ans. La Seconde Guerre mondiale fait rage au Japon. Il perd sa mère dans l’incendie qui détruit Tokyo et part à la campagne avec son père, qui y dirige une usine aéronautique. Sa nouvelle belle-mère, déjà enceinte de son père, le prend sous sa coupe. Avec la complicité d’un héron cendré doué de parole, Mihito découvre un passage secret qui le mène dans un monde parallèle. Il y pénètre dans l’espoir d’y retrouver sa mère. Kim (Song Kang-Ho) est un réalisateur vieillissant et obsessionnel, cantonné aux séries B, qui n’a jamais réussi à percer malgré le succès de son premier film dont une rumeur persistante l’accuse d’avoir volé le scénario au maître dont il était l’assistant jusqu’à sa mort. Il est déterminé à retourner la fin de son film, Dans la toile, dont il n’est pas satisfait, et réussit, à force de persuasion, à faire revenir ses acteurs, ses techniciens pour deux jours de tournage supplémentaires. C’est sans compter sur les egos surdimensionnés des acteurs, sur les intrigues de couloir qui les déchirent, sur les problèmes techniques qui s’accumulent et sur la censure officielle (l’action se déroule au début des 70ies sous la dictature coréenne),, heureusement soluble dans le whisky.

Kim (Song Kang-Ho) est un réalisateur vieillissant et obsessionnel, cantonné aux séries B, qui n’a jamais réussi à percer malgré le succès de son premier film dont une rumeur persistante l’accuse d’avoir volé le scénario au maître dont il était l’assistant jusqu’à sa mort. Il est déterminé à retourner la fin de son film, Dans la toile, dont il n’est pas satisfait, et réussit, à force de persuasion, à faire revenir ses acteurs, ses techniciens pour deux jours de tournage supplémentaires. C’est sans compter sur les egos surdimensionnés des acteurs, sur les intrigues de couloir qui les déchirent, sur les problèmes techniques qui s’accumulent et sur la censure officielle (l’action se déroule au début des 70ies sous la dictature coréenne),, heureusement soluble dans le whisky.