Une femme à l’ouest un gamin en quête de mère = un sujet qu’on a vu dix fois.

Une femme à l’ouest un gamin en quête de mère = un sujet qu’on a vu dix fois.

Néanmoins le charme opère grâce à la fraîcheur de Clotilde Hesme.

Elle ressemble un peu trop à Cécile de France pour qu’on l’identifie sans se tromper. Pourtant le César du meilleur espoir féminin 2012 pour Angèle et Tony est en train de creuser sa place. Elle est parfaite dans L’Échappée belle où elle réussit à rendre crédible un personnage qui ne l’est pas : une adulescente d’une trentaine d’années, fille d’un milliardaire dépressif (Peter Coyotte prisonnier de son grand château), abonnée aux soirées privées (où elle croise Frédéric Beigbeder qui joue très mal) et aux amours impossibles avec des hommes mariés.

Last but not least : un film tourné sous les arcades du Palais-Royal ne peut qu’être réussi !

J’ai vu à l’été 2015 à sa sortie dans une salle déserte ce film en mal de spectateurs.

J’ai vu à l’été 2015 à sa sortie dans une salle déserte ce film en mal de spectateurs. Biopic schizophrène

Biopic schizophrène « Victoria » a été tourné en un seul plan-séquence de 2h14. Dit autrement : le réalisateur a dit « Ça tourne » (il a dû le dire en allemand) et 2h14 son film était dans la boîte.

« Victoria » a été tourné en un seul plan-séquence de 2h14. Dit autrement : le réalisateur a dit « Ça tourne » (il a dû le dire en allemand) et 2h14 son film était dans la boîte. Meurtre dans un jardin anglais, Le ventre de l’architecte, ZOO : les films de Greenaway ont éduqué mon œil de cinéphile. Ils me fascinaient d’autant plus que je ne les comprenais pas, dépassé par les outrances baroques de ce peintre gargantuesque, plus soucieux de construire un plan que de raconter une histoire.

Meurtre dans un jardin anglais, Le ventre de l’architecte, ZOO : les films de Greenaway ont éduqué mon œil de cinéphile. Ils me fascinaient d’autant plus que je ne les comprenais pas, dépassé par les outrances baroques de ce peintre gargantuesque, plus soucieux de construire un plan que de raconter une histoire. Gaspar Noé : « Irréversible », « Enter the Void », « Love ».

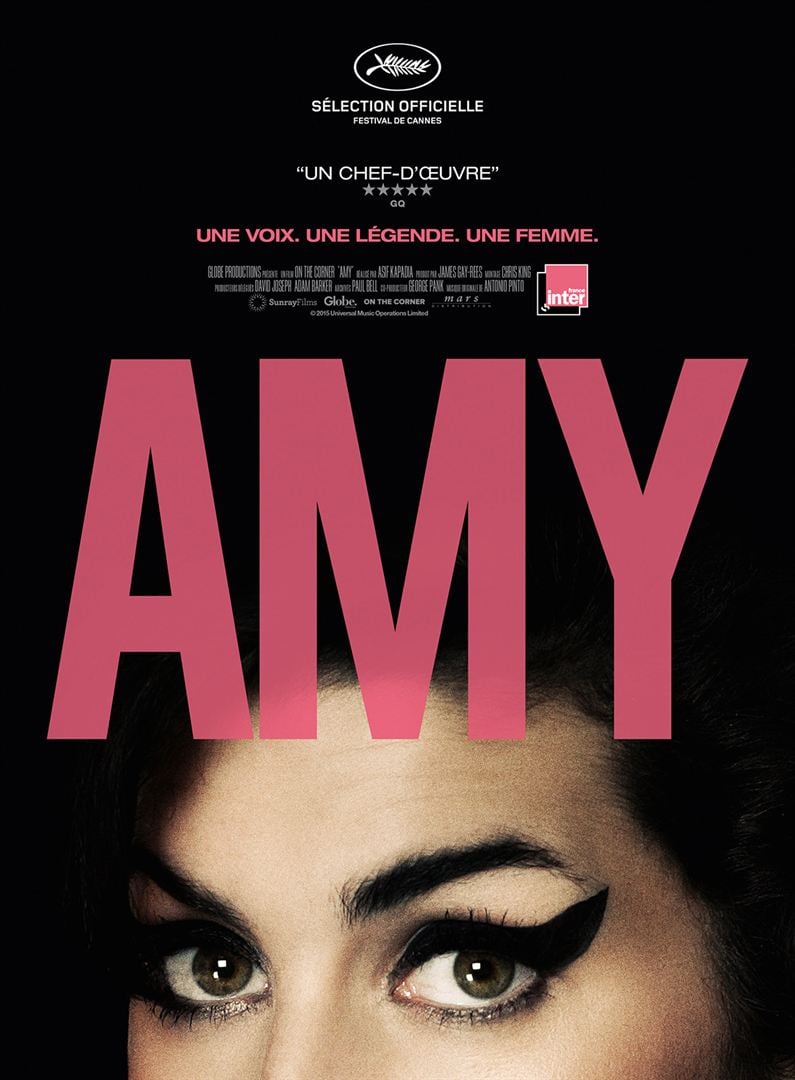

Gaspar Noé : « Irréversible », « Enter the Void », « Love ». Je ne connaissais quasiment rien de Amy Winehouse sinon, comme tout le monde, son album « Back to black » et l’hystérie qui entoura sa déchéance et sa mort à 27 ans.

Je ne connaissais quasiment rien de Amy Winehouse sinon, comme tout le monde, son album « Back to black » et l’hystérie qui entoura sa déchéance et sa mort à 27 ans. Après Jean Renoir, Vincente Minelli et Claude Chabrol, pourquoi diable être allé tourner une nouvelle adaptation du roman de Gustave Flaubert ?

Après Jean Renoir, Vincente Minelli et Claude Chabrol, pourquoi diable être allé tourner une nouvelle adaptation du roman de Gustave Flaubert ? « La Isla minima » est un film espagnol poly-primé à la cérémonie 2015 des Goyas – l’équivalent de nos Césars.

« La Isla minima » est un film espagnol poly-primé à la cérémonie 2015 des Goyas – l’équivalent de nos Césars. Film de procès + histoire vraie : l’obstination de Maria Altmann à récupérer le portrait de sa tante par Klimt, confisqué par les Nazis et exposé à Vienne depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, avait tout pour séduire Hollywood.

Film de procès + histoire vraie : l’obstination de Maria Altmann à récupérer le portrait de sa tante par Klimt, confisqué par les Nazis et exposé à Vienne depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, avait tout pour séduire Hollywood.