Boston 1978. Dans une usine désaffectée, des trafiquants d’armes ont rendez-vous avec des combattants de l’IRA. Mais rien ne se passe comme prévu. Et le rendez-vous tourne vite au jeu de massacre.

Boston 1978. Dans une usine désaffectée, des trafiquants d’armes ont rendez-vous avec des combattants de l’IRA. Mais rien ne se passe comme prévu. Et le rendez-vous tourne vite au jeu de massacre.

Unité de temps, de lieu et d’action. Sur le papier, le scénario de Ben Wheatley a tout pour mettre l’eau à la bouche. Une fusillade en règle dans un lieu clos entre un nombre limité de protagonistes. On pense évidemment à Reservoir Dogs qui révéla le jeune Quentin Tarantino.

Sauf que ce bien-nommé Free Fire (« Feu à volonté » n’aurait pas été une mauvaise traduction) est un naufrage absolu.

Le premier tiers du film est attachant pendant lequel se mettent en place les personnages. On voit entrer en scène l’un après l’autre chacun de ces pieds nickelés : truands patibulaires, hommes de main décérébrés, combattants irlandais ténébreux, dandy à la fine gâchette, sans oublier la seule femme (Brie Larson) qui leste l’assemblée d’une impalpable tension érotique.

Mais dès que les premiers coups de pistolet éclatent, tout se délite. Pendant plus d’une heure, douze zozos se tirent dessus. Le problème est que ces tirs sont illisibles. On a oublié qui est avec qui, on ne comprend pas qui tire sur qui, on ne note pas qui est blessé, qui est indemne. Filmer une fusillade est un vrai défi de mise en scène. Ben Wheatley ne l’a pas compris qui ne fait aucun effort pour rendre compréhensibles des échanges de coups de feu dont le spectateur au bout de quelques minutes finit par se lasser. Même un des protagonistes en fait le comique aveu : « J’ai oublié de quel côté je suis ! »

Wonder Woman est un infâme brouet décérébré dont je ne comprends pas le succès chez un public de plus de quatorze ans.

Wonder Woman est un infâme brouet décérébré dont je ne comprends pas le succès chez un public de plus de quatorze ans. À Stockholm, au tout début du vingtième siècle, Arvid est un jeune journaliste d’une extraction modeste. Il tombe follement amoureux de Lydia, la fille d’un peintre célèbre. Ses sentiments sont partagés mais les deux jeunes gens sont de milieux trop différents pour envisager une union. Lydia se marie à un riche veuf tandis que Arvid épouse une héritière. Des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau.

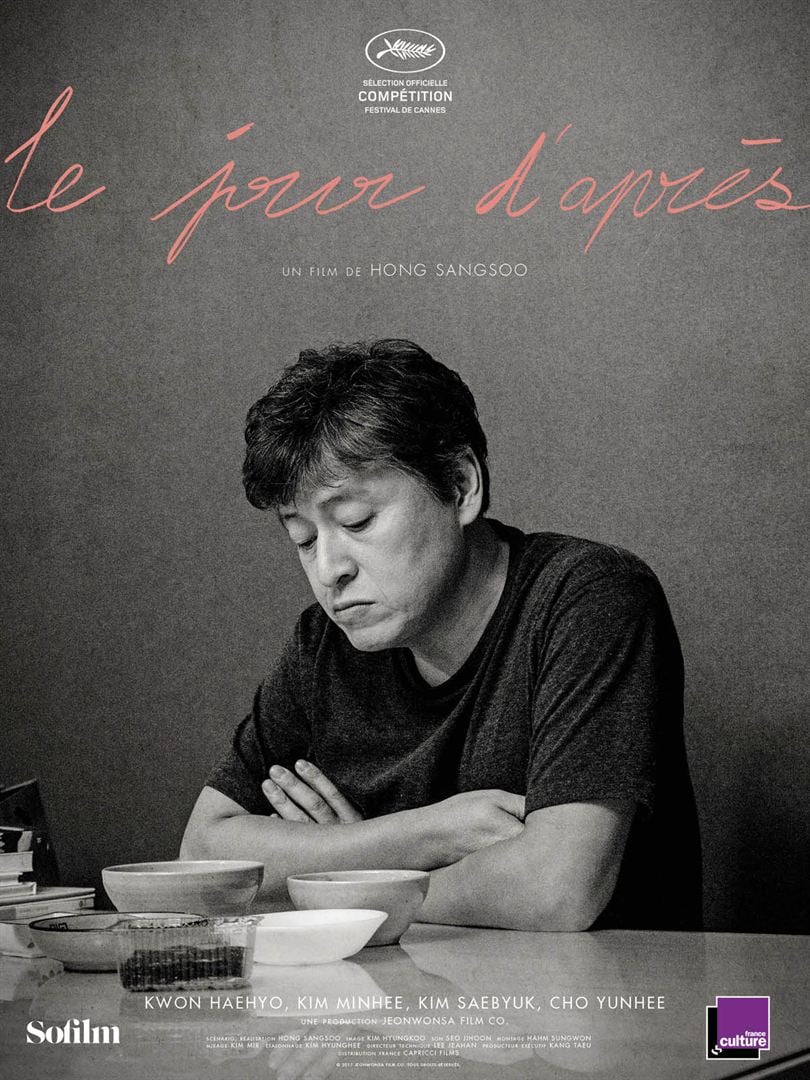

À Stockholm, au tout début du vingtième siècle, Arvid est un jeune journaliste d’une extraction modeste. Il tombe follement amoureux de Lydia, la fille d’un peintre célèbre. Ses sentiments sont partagés mais les deux jeunes gens sont de milieux trop différents pour envisager une union. Lydia se marie à un riche veuf tandis que Arvid épouse une héritière. Des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau. Un éditeur se rend à son travail dès potron-minet. Quelques jours auparavant, sa collaboratrice, qui était aussi son amante, l’a quitté. Une nouvelle collaboratrice le remplace. Se noue entre elle et lui une relation qui n’est pas sans rappeler celle qui vient de se rompre. L’épouse de l’éditeur, qui a découvert une lettre d’amour anonyme, déboule à son bureau et rosse la nouvelle collaboratrice. C’est le moment que choisit l’ancienne pour revenir.

Un éditeur se rend à son travail dès potron-minet. Quelques jours auparavant, sa collaboratrice, qui était aussi son amante, l’a quitté. Une nouvelle collaboratrice le remplace. Se noue entre elle et lui une relation qui n’est pas sans rappeler celle qui vient de se rompre. L’épouse de l’éditeur, qui a découvert une lettre d’amour anonyme, déboule à son bureau et rosse la nouvelle collaboratrice. C’est le moment que choisit l’ancienne pour revenir. Un sniper américain et son viseur, appelés à la rescousse sur le site d’une bataille, sont bientôt pris sur le feu d’un tireur ennemi. Le sergent Matthews agonise sous le soleil tandis que le sergent Isaac trouve un fragile refuge derrière un mur en torchis. Quand il essaie de contacter par radio sa base, il tombe sur l’Irakien qui le menace et engage avec lui un dialogue à distance.

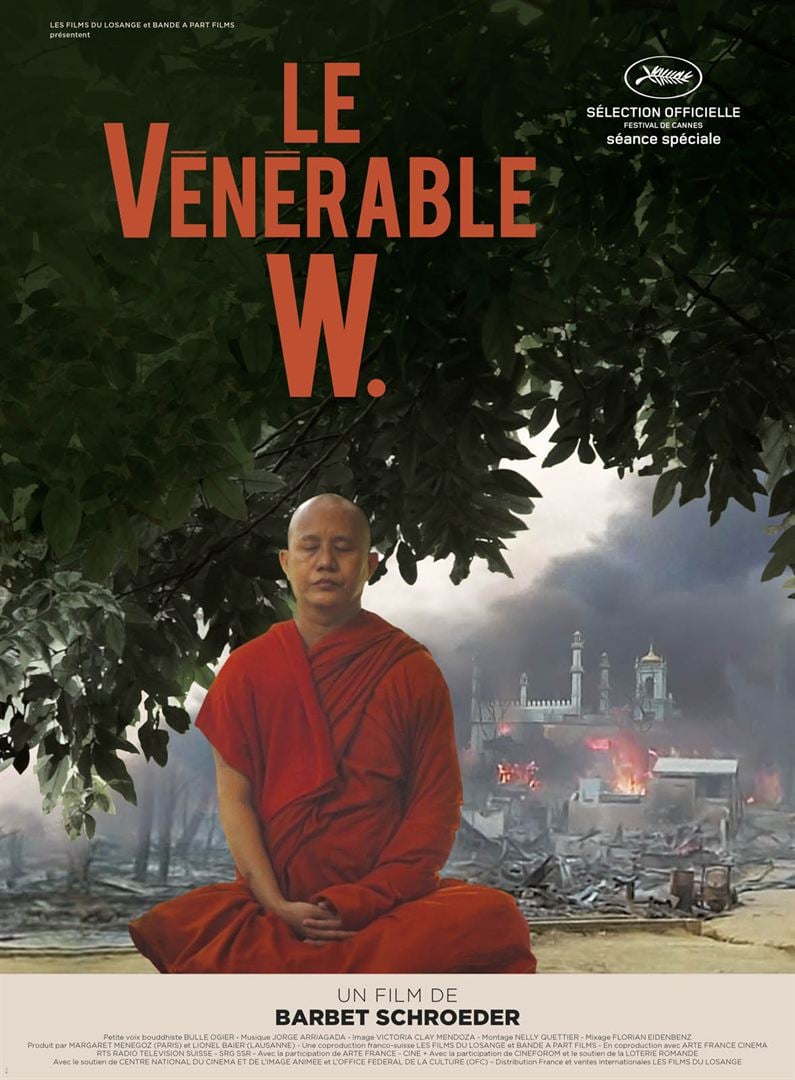

Un sniper américain et son viseur, appelés à la rescousse sur le site d’une bataille, sont bientôt pris sur le feu d’un tireur ennemi. Le sergent Matthews agonise sous le soleil tandis que le sergent Isaac trouve un fragile refuge derrière un mur en torchis. Quand il essaie de contacter par radio sa base, il tombe sur l’Irakien qui le menace et engage avec lui un dialogue à distance. Le vénérable Wirathu est un moine birman qui excite ses coreligionnaires en prônant l’islamophobie.

Le vénérable Wirathu est un moine birman qui excite ses coreligionnaires en prônant l’islamophobie. « Himmlers Hirn heißt Heydrich » : « Heydrich est le cerveau de Himmler ». Eclipsé par ses aînés, Reinhardt Heydrich est une figure méconnue de l’histoire nazie. HHhH en relate la vie : le début de sa carrière dans la Marine dont il est radiée pour une sombre affaire de mœurs, son mariage avec une femme qui le convainc de rejoindre le NSDAP, sa rencontre avec Himmler qui en fait le chef du service du renseignement de la SS, sa nomination à Prague au poste de protecteur de la Bohême-Moravie. HHhH raconte surtout sa mort : Heydrich tombe le 27 mai 1942 sous les balles d’un commando de Tchèques libres parachutés d’Angleterre.

« Himmlers Hirn heißt Heydrich » : « Heydrich est le cerveau de Himmler ». Eclipsé par ses aînés, Reinhardt Heydrich est une figure méconnue de l’histoire nazie. HHhH en relate la vie : le début de sa carrière dans la Marine dont il est radiée pour une sombre affaire de mœurs, son mariage avec une femme qui le convainc de rejoindre le NSDAP, sa rencontre avec Himmler qui en fait le chef du service du renseignement de la SS, sa nomination à Prague au poste de protecteur de la Bohême-Moravie. HHhH raconte surtout sa mort : Heydrich tombe le 27 mai 1942 sous les balles d’un commando de Tchèques libres parachutés d’Angleterre.