Lara a quinze ans et deux rêves : devenir danseuse de ballet et devenir une femme.

Lara a quinze ans et deux rêves : devenir danseuse de ballet et devenir une femme.

Le genre n’a jamais autant interrogé. Le cinéma, reflet de notre temps, en porte le témoignage qui, depuis le début de l’année a au moins consacré trois films à des hommes ou des femmes en plein processus de réassignation sexuelle : Finding Phong sorti en février, Coby en mars, Il ou elle en août.

Lukas Dhont, un jeune réalisateur belge de vingt-sept ans à peine, aurait pu consacrer un documentaire similaire à Nora, une adolescente dans un corps de garçon dont la lecture de l’histoire dans un journal l’avait touché. Mais, face au refus de Nora d’être filmée, il a tiré son récit vers la fiction. Et c’est tant mieux.

Car la fiction lui permet d’interroger au plus près ce qui est au centre de la vie de Lara : un double combat qui n’en fait qu’un que l’adolescente livre contre son propre corps. C’est un double défi qu’elle relève avec une détermination que sa gueule d’ange ne laisse pas deviner. C’est une double transition qu’elle vit avec la même impatience au risque de détruire son corps. Elle veut devenir danseuse et martyrise ses pieds et ses orteils qui ne sont pas préparés à la dure discipline des pointes. Elle veut devenir une femme, cacher ce pénis embarrassant, accélérer le traitement hormonal qui tarde à produire des résultats.

On imagine aisément les railleries qu’une telle transition pourrait susciter, les plaisanteries scabreuses que la jeune ballerine aurait pu s’attirer, dans les vestiaires ou sur les planches, les situations embarrassantes voire comiques dans lesquelles Lara aurait pu se retrouver. Lukas Dhont refuse cette facilité scénaristique- au point de laisser croire que la société accepte sans sourciller les Lara. À l’exception d’une scène malaisante où Lara est en bute au chantage des autres ballerines, la jeune adolescente évolue dans un milieu étonnamment et unanimement bienveillant : sa famille, ses docteurs, ses enseignants se coalisent pour son bien. Son père, en particulier, qui a accepté de déménager pour permettre à Lara d’intégrer une meilleur école de danse, est un bloc d’amour prêt à tout sacrifier pour le bonheur de son fils aîné.

En recrutant Victor Polster pour jouer le rôle principal, Lukas Dhont a eu un incroyable coup de chance et/ou de génie. L’adolescent, qui a emporté le prix d’interprétation d’Un certain regard à Cannes, est parfait dans le rôle. Est-il/elle trop joli.e ? Peut-être. Le film aurait-il gagné à filmer un garçon plus masculin, plus grand, plus musclé, en un mot plus déplacé dans le rôle d’une ballerine en devenir ? Peut-être. Mais toujours est-il qu’on n’est pas prêt d’oublier Lara, sa chevelure d’ondine, ses yeux bleus, sa bouche délicate, son étonnante maturité et sa froide détermination.

Entre sa femme (Carole Bouquet) et sa maîtresse (Sara Martins), Julien (Jean-Paul Rouve) ne sait plus où donner de la tête. Son fils Alex (William Lebghil) vient d’apprendre qu’il allait être père. Son amie Eva (Jeanne Guitet) a dix-sept ans seulement. La mère d’Eva (Karin Viard) prend très mal la nouvelle. La marraine d’Eva (Charlotte Rampling) la prend, elle, plus sereinement alors même que son mari Bertrand (Jacques Dutronc), sous le coup d’une enquête pour fraude fiscale, est sur le point de la quitter.

Entre sa femme (Carole Bouquet) et sa maîtresse (Sara Martins), Julien (Jean-Paul Rouve) ne sait plus où donner de la tête. Son fils Alex (William Lebghil) vient d’apprendre qu’il allait être père. Son amie Eva (Jeanne Guitet) a dix-sept ans seulement. La mère d’Eva (Karin Viard) prend très mal la nouvelle. La marraine d’Eva (Charlotte Rampling) la prend, elle, plus sereinement alors même que son mari Bertrand (Jacques Dutronc), sous le coup d’une enquête pour fraude fiscale, est sur le point de la quitter. Ruth Bader Ginsburg est juge à la Cour suprême américaine. Nommée en 1993 par Bill Clinton, elle appartient à son aile progressiste. Les opinions qu’elle y a défendues, sa courageuse résistance à la maladie, ses lunettes immenses, son chignon sévère et le col en dentelle dont elle orne sa toge ont fait d’elle une idole.

Ruth Bader Ginsburg est juge à la Cour suprême américaine. Nommée en 1993 par Bill Clinton, elle appartient à son aile progressiste. Les opinions qu’elle y a défendues, sa courageuse résistance à la maladie, ses lunettes immenses, son chignon sévère et le col en dentelle dont elle orne sa toge ont fait d’elle une idole. À San Francisco, Eddie Brock (Tom Hardy) est un journaliste d’investigation qui enquête sur les pratiques occultes de la puissante Life Foundation. Son PDG Carlton Drake (Riz Ahmed) s’est lancé dans l’exploration spatiale. L’une de ses navettes a rencontré des formes de vie inconnues et les ramènent sur la Terre. L’un des échantillons disparaît lors du crash de la navette en Malaisie. Un autre parvient à San Francisco où Carlton Drake le soumet à des expérimentations.

À San Francisco, Eddie Brock (Tom Hardy) est un journaliste d’investigation qui enquête sur les pratiques occultes de la puissante Life Foundation. Son PDG Carlton Drake (Riz Ahmed) s’est lancé dans l’exploration spatiale. L’une de ses navettes a rencontré des formes de vie inconnues et les ramènent sur la Terre. L’un des échantillons disparaît lors du crash de la navette en Malaisie. Un autre parvient à San Francisco où Carlton Drake le soumet à des expérimentations. Nicole Parmentier (Clémentine Célarié) est une mère brisée. Il y a vingt-cinq ans, son fils Nicolas, âgé de dix ans à peine, a été tué en colonie de vacances par Olivier (Serge Riaboukine). Condamné à trente ans de prison, il est libéré grâce à une réduction de peine.

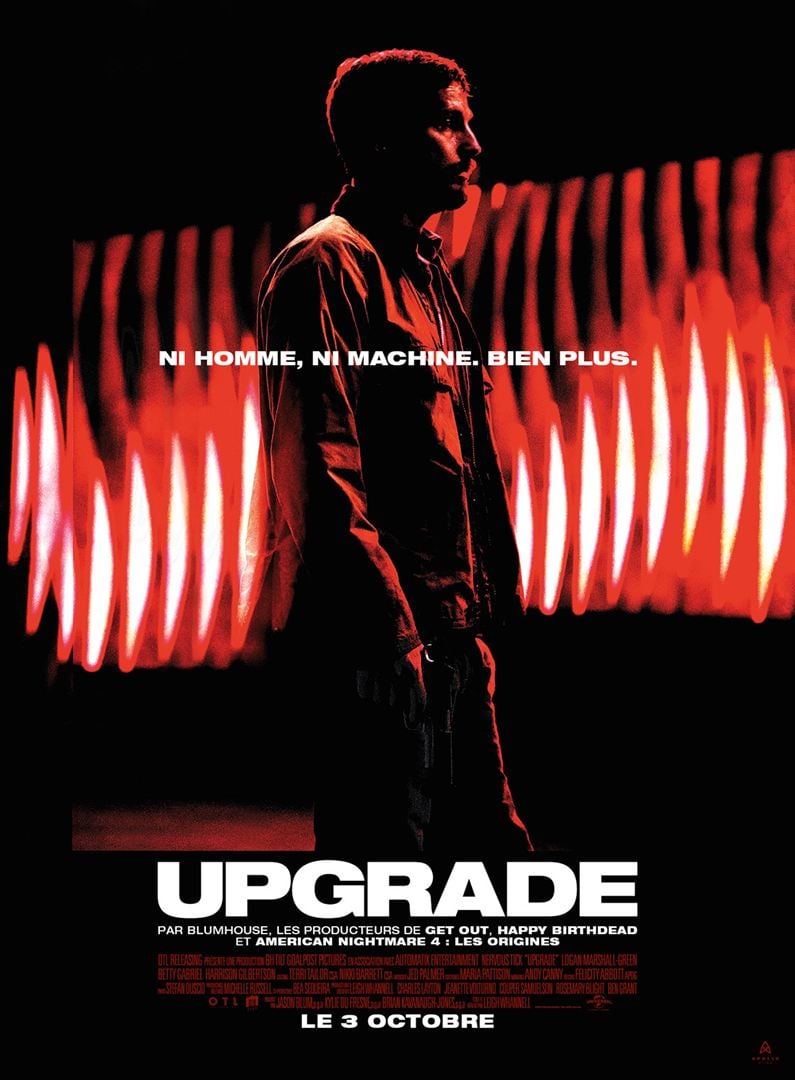

Nicole Parmentier (Clémentine Célarié) est une mère brisée. Il y a vingt-cinq ans, son fils Nicolas, âgé de dix ans à peine, a été tué en colonie de vacances par Olivier (Serge Riaboukine). Condamné à trente ans de prison, il est libéré grâce à une réduction de peine. Dans un futur proche où l’intelligence artificielle a envahi notre quotidien, Grey et Asha Trace forment un couple épanoui jusqu’à l’assassinat d’Asha par une bande de voyous sous les yeux de son mari laissé pour mort. Devenu tétraplégique, Grey plonge dans la dépression avant de rencontrer Eron Keen, un milliardaire qui lui propose un implant qui lui rendra l’usage de ses jambes et « upgradera » ses capacités physiques.

Dans un futur proche où l’intelligence artificielle a envahi notre quotidien, Grey et Asha Trace forment un couple épanoui jusqu’à l’assassinat d’Asha par une bande de voyous sous les yeux de son mari laissé pour mort. Devenu tétraplégique, Grey plonge dans la dépression avant de rencontrer Eron Keen, un milliardaire qui lui propose un implant qui lui rendra l’usage de ses jambes et « upgradera » ses capacités physiques. Christian Wurtemberg était suisse. Journaliste de guerre, il avait rejoint la Croatie en octobre 1991. Il trouva la mort dans des circonstances mystérieuses en Slavonie, sur le front serbe, après avoir rallié un groupe de volontaires internationaux.

Christian Wurtemberg était suisse. Journaliste de guerre, il avait rejoint la Croatie en octobre 1991. Il trouva la mort dans des circonstances mystérieuses en Slavonie, sur le front serbe, après avoir rallié un groupe de volontaires internationaux.