Olivier (Romain Duris) a la vie d’un Français qui se lève tôt. Il travaille dans un grand groupe de vente à distance et y montre, en qualité de représentant syndical, un engagement sans faille pour défendre les intérêts de ses camarades. Sa vie de famille, auprès de Laura et de leurs deux enfants, Eliott et Rose, semble sans nuage.

Olivier (Romain Duris) a la vie d’un Français qui se lève tôt. Il travaille dans un grand groupe de vente à distance et y montre, en qualité de représentant syndical, un engagement sans faille pour défendre les intérêts de ses camarades. Sa vie de famille, auprès de Laura et de leurs deux enfants, Eliott et Rose, semble sans nuage.

Mais tout s’effondre lorsque Laura quitte, sans une explication, le domicile conjugal.

Quand Olivier Adam et Stéphane Brizé se rencontrent.

On se souvient de Nos vents contraires, le livre d’Olivier Adam, adapté au cinéma en 2011 avec Benoît Magimel dans le rôle principal : l’histoire d’un père et de ses deux jeunes enfants, brisé par le départ de sa femme.

On se souvient également du dernier film de Stéphane Brizé, En guerre, où Vincent Lindon jouait le rôle d’un syndicaliste prêt à tout pour sauver l’emploi de ses camarades menacé par le dépôt de bilan de la PME qui les emploie.

Guillaume Senez, déjà remarqué en 2016 pour son premier film, l’excellent Keeper, traite avec une grande justesse un sujet qui aurait pu être casse-gueule et tire-larmes. Comme Gone Girl ou Je vais bien ne t’en fais pas, son film est construit autour d’un mystère : pourquoi Laura est-elle partie ? On attend une révélation coup de théâtre : elle a voulu épargner à ses proches sa mort annoncée d’un cancer foudroyant ou bien elle a été kidnappée par un serial killer. Je vous laisse découvrir la réponse à cette énigme.

Mais l’essentiel est ailleurs. Le film n’a pas Laura pour personnage principal mais bien Olivier. De chaque plan, c’est lui qu’on suit passant de l’incompréhension à la rage puis à l’accablement. C’est sur lui que repose désormais l’éducation de ses deux jeunes enfants dont il avait eu tendance à reporter la responsabilité sur sa femme.

Dans un rôle où on ne l’attendait pas, l’excellent Romain Duris a la colère rentrée du personnage de Vincent Lindon et le cœur brisé de celui d’Olivier Adam. Aussi excellente que soit sa composition, c’est celles de Laure Calamy et de Laetitia Dosch que je veux saluer. Dans le rôle de la camarade de lutte et de cœur, la première, souvent vue (notamment dans le récent Mademoiselle de Joncquières) est parfaite. Dans celui de la petite sœur appelée à la rescousse par son grand frère pour s’occuper de ses enfants, la rousse seconde confirme les espoirs placés en elle depuis Jeune femme.

Le père de Masato vient de mourir. Depuis la mort de sa femme, il s’était muré dans le silence. Il tenait un restaurant de ramen au Japon. Son fils travaillait avec lui.

Le père de Masato vient de mourir. Depuis la mort de sa femme, il s’était muré dans le silence. Il tenait un restaurant de ramen au Japon. Son fils travaillait avec lui. Quarante ans ont passé depuis la nuit d’Halloween où Michael Myers, un dangereux psychopathe échappé de l’hôpital psychiatrique où il était soigné depuis qu’il avait assassiné, à six ans seulement, sa propre sœur, a tenté d’assassiner Laurie Strode.

Quarante ans ont passé depuis la nuit d’Halloween où Michael Myers, un dangereux psychopathe échappé de l’hôpital psychiatrique où il était soigné depuis qu’il avait assassiné, à six ans seulement, sa propre sœur, a tenté d’assassiner Laurie Strode. Bertrand (Mathieu Amalric), Laurent (Guillaume Canet), Marcus (Benoît Poelvoorde), Simon (Jean-Hugues Anglade) et Thierry (Philippe Katerine) ont plusieurs points en commun : ils sont quadragénaires, dépressifs, bedonnants et… pratiquent la natation synchronisée sous la direction de Delphine (Virginie Efira), une ancienne championne.

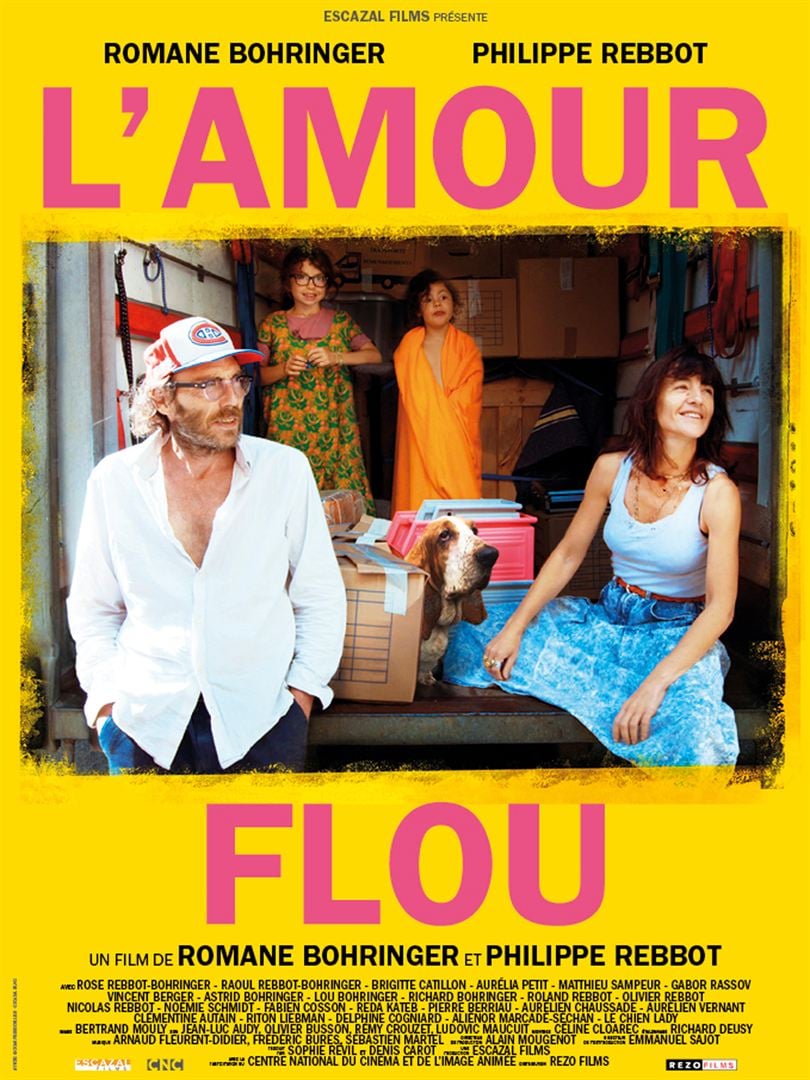

Bertrand (Mathieu Amalric), Laurent (Guillaume Canet), Marcus (Benoît Poelvoorde), Simon (Jean-Hugues Anglade) et Thierry (Philippe Katerine) ont plusieurs points en commun : ils sont quadragénaires, dépressifs, bedonnants et… pratiquent la natation synchronisée sous la direction de Delphine (Virginie Efira), une ancienne championne. Philippe Rebbot et Romane Bohringer se sont aimés et ne s’aiment plus. Les deux acteurs ont vécu ensemble pendant dix ans et ont fait deux enfants, Rose et Raoul. Mais le désamour est venu et la séparation semble inéluctable. Mais les deux parents n’arrivent pas à se séparer de leurs enfants et imaginent une solution immobilière innovante pour se quitter sans s’en éloigner : vivre dans deux appartements aux entrées distinctes, reliées entre eux par la chambre des enfants.

Philippe Rebbot et Romane Bohringer se sont aimés et ne s’aiment plus. Les deux acteurs ont vécu ensemble pendant dix ans et ont fait deux enfants, Rose et Raoul. Mais le désamour est venu et la séparation semble inéluctable. Mais les deux parents n’arrivent pas à se séparer de leurs enfants et imaginent une solution immobilière innovante pour se quitter sans s’en éloigner : vivre dans deux appartements aux entrées distinctes, reliées entre eux par la chambre des enfants. L’homme derrière la légende. Neil Armstrong, on le sait, est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune le 21 juillet 1969. First Man raconte son histoire.

L’homme derrière la légende. Neil Armstrong, on le sait, est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune le 21 juillet 1969. First Man raconte son histoire. Lena est une jeune et jolie collégienne. Elle vit au sein d’un foyer uni, même si elle a le sentiment que ses parents consacrent plus de temps à son frère handicapé qu’à elle. Elle a une meilleure amie avec laquelle elle échange des confidences.

Lena est une jeune et jolie collégienne. Elle vit au sein d’un foyer uni, même si elle a le sentiment que ses parents consacrent plus de temps à son frère handicapé qu’à elle. Elle a une meilleure amie avec laquelle elle échange des confidences. Le 11 juillet 1963, la quasi-totalité des dirigeants de l’ANC (African National Congress) sont arrêtés à Rivonia dans la banlieue de Johannesburg. Ils sont jugés entre octobre 1963 et juin 1964 devant la haute Cour du Transvaal à Pretoria. Pour les huit inculpés, accusés de conspirer contre la sûreté de l’État, et au premier chef pour leur leader Nelson Mandela, la condamnation à mort semble certaine.

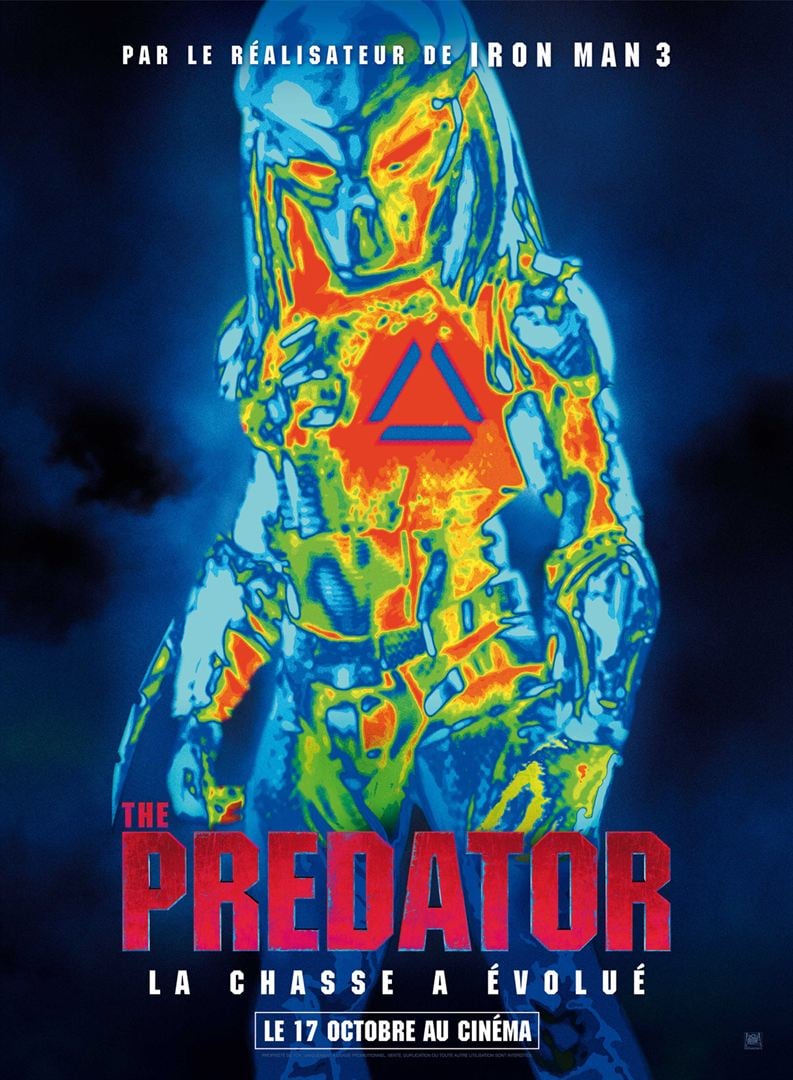

Le 11 juillet 1963, la quasi-totalité des dirigeants de l’ANC (African National Congress) sont arrêtés à Rivonia dans la banlieue de Johannesburg. Ils sont jugés entre octobre 1963 et juin 1964 devant la haute Cour du Transvaal à Pretoria. Pour les huit inculpés, accusés de conspirer contre la sûreté de l’État, et au premier chef pour leur leader Nelson Mandela, la condamnation à mort semble certaine. Les prédateurs sont de retour sur Terre. Venus d’une autre galaxie grâce à leur technologie de pointe, dotés d’une force prodigieuse et d’un instinct meurtrier, ils semblent n’avoir pour seul but que de faire de l’humanité leur proie.

Les prédateurs sont de retour sur Terre. Venus d’une autre galaxie grâce à leur technologie de pointe, dotés d’une force prodigieuse et d’un instinct meurtrier, ils semblent n’avoir pour seul but que de faire de l’humanité leur proie. J’ai grandi avec Lars Von Trier. Ses premiers pas au cinéma coïncident avec la naissance de ma cinéphilie. Je me souviens encore de Breaking The Waves, vu en 1996 lors de ce qui était à l’époque une des toutes premières séances du matin. J’étais tombé immédiatement amoureux d’Emily Watson et lui avais prédit le destin d’une star. Je me souviens de Les Idiots, de sa folle liberté, de son audace transgressive. Je me souviens de Dogville, de sa mise en scène épurée, de l’intelligence machiavélique de son scénario. Je me souviens, plus récemment de Melancholia, de ses premiers plans, d’une beauté plastique digne d’un tableau de maître, de la beauté catatonique de Kirsten Dunst.

J’ai grandi avec Lars Von Trier. Ses premiers pas au cinéma coïncident avec la naissance de ma cinéphilie. Je me souviens encore de Breaking The Waves, vu en 1996 lors de ce qui était à l’époque une des toutes premières séances du matin. J’étais tombé immédiatement amoureux d’Emily Watson et lui avais prédit le destin d’une star. Je me souviens de Les Idiots, de sa folle liberté, de son audace transgressive. Je me souviens de Dogville, de sa mise en scène épurée, de l’intelligence machiavélique de son scénario. Je me souviens, plus récemment de Melancholia, de ses premiers plans, d’une beauté plastique digne d’un tableau de maître, de la beauté catatonique de Kirsten Dunst.