Quand douze mystérieux vaisseaux extra-terrestres pénètrent notre atmosphère et surplombent notre planète, la linguiste Louise Banks est réquisitionnée par l’US Army pour établir un premier contact.

Quand douze mystérieux vaisseaux extra-terrestres pénètrent notre atmosphère et surplombent notre planète, la linguiste Louise Banks est réquisitionnée par l’US Army pour établir un premier contact.

Le « premier contact » avec une forme d’intelligence extra-terrestre aux desseins inconnus est un sujet auquel les plus grands réalisateurs se sont déjà frottés. Et avec quel brio ! Steven Spielberg (« Rencontres du troisièmes type »), James Cameron (« Abyss »), Ridley Scott (« Prometheus »). Et le plus grand : Stanley Kubrick (« 2001, Odyssée de l’espace »).

Il fallait du culot à Denis Villeneuve pour s’y attaquer. Le réalisateur canadien confirme son talent. De film en film, dans les registres les plus divers, il surprend et séduit. Après « Sicario » – et avant « Blade Runner 2049 » dont la sortie est annoncée pour octobre 2017 – il s’affirme comme une valeur prometteuse du cinéma nord-américain.

À partir d’une nouvelle de Ted Chiang, Denis Villeneuve réalise un film de SF minimaliste entrecoupé de flash back et de flash forward dont on comprendra la logique à l’ultime seconde. La distribution est le point faible du film : Amy Adams est moins convaincante que Emily Blunt dans Sicario, Forest Whitaker et Jeremy Renner manquent cruellement d’ambiguïté.

« Premier contact » (« Arrival » en anglais) n’est pas un film de science-fiction avec des soucoupes spatiales et des sabres fluo. Fan de Star Wars 8, attends la semaine prochaine et passe ton chemin ! « Premier contact a plus d’ambition. Trop peut-être. Il y est question de langage et de communication. Le sous-texte est vite explicité : le principal défi posé aux humains n’est pas de comprendre les extra-terrestres mais de se comprendre entre eux.

Plus intéressante est l’autre dimension du film qui, si l’on y prête attention, est annoncée dès sa première phrase. Une réflexion sur le temps. Et une question métaphysique : si nous connaissions notre futur, vivrions-nous néanmoins notre vie de la même façon ?

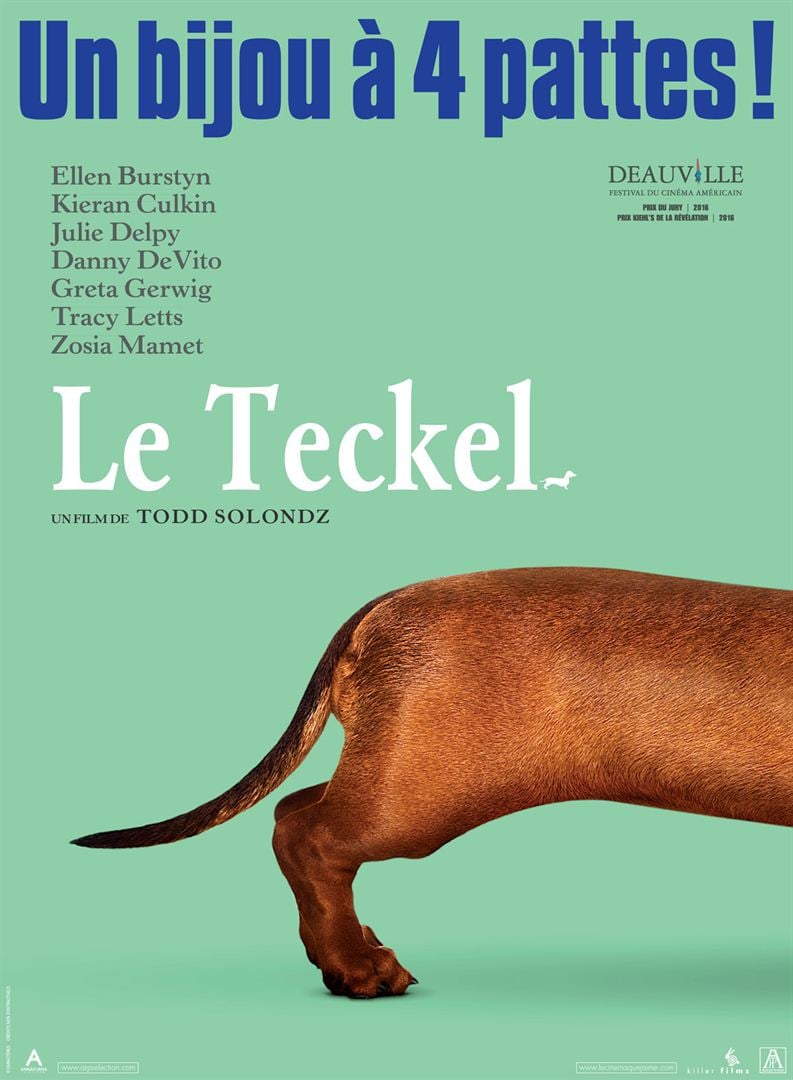

Un teckel passe de maître en maître : un enfant qui récupère d’une leucémie, une jeune célibataire en week-end chez un couple trisomique, un professeur de cinéma désabusé, une vieille femme au crépuscule de sa vie.

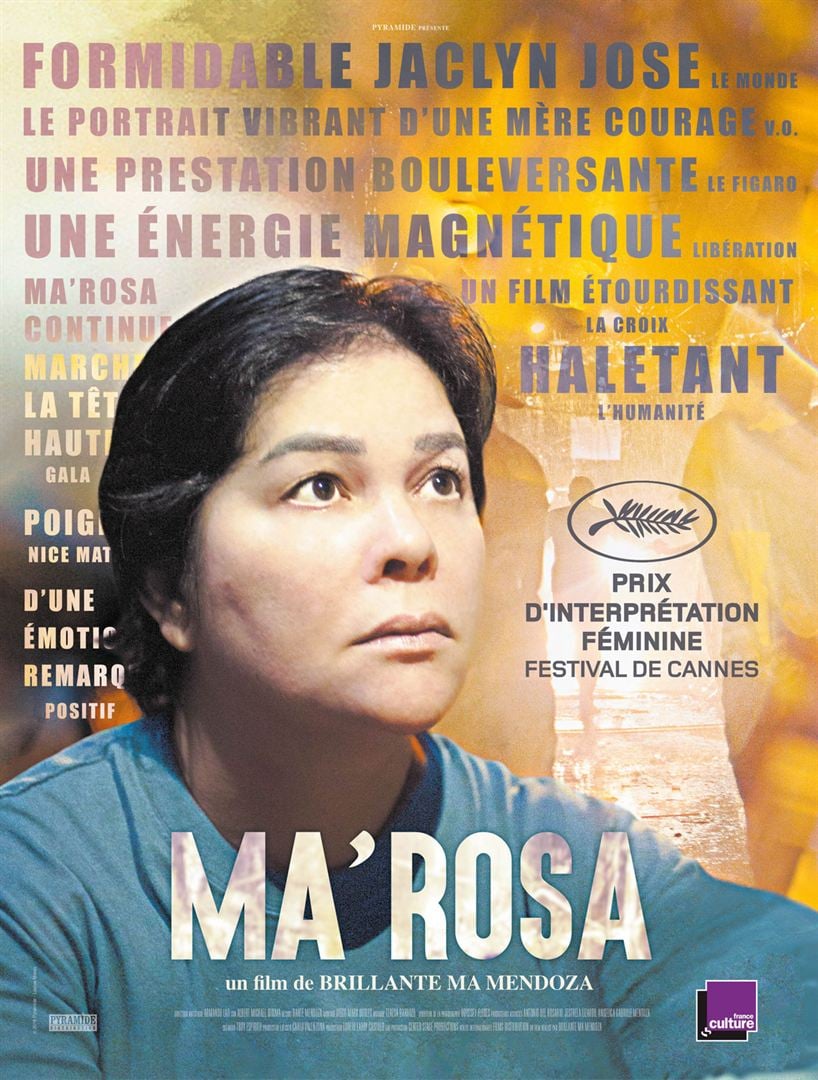

Un teckel passe de maître en maître : un enfant qui récupère d’une leucémie, une jeune célibataire en week-end chez un couple trisomique, un professeur de cinéma désabusé, une vieille femme au crépuscule de sa vie. Rosa et Nestor tiennent un petit commerce dans un bidonville de Manille. Ils y vendent des bonbons, des stylos… et, pour arrondir leurs revenus bien modestes, le crystal que leur vend un dealer. La veille de l’anniversaire de Nestor, la police débarque, les arrête devant leurs enfants éplorés, les traînent au poste. Les charges qui pèsent contre eux sont écrasantes. Pour éviter une lourde peine de prison, ils doivent dénoncer leur dealer. Mais les policiers leur mettent un autre marché en main : leur libération contre un gros pot-de-vin.

Rosa et Nestor tiennent un petit commerce dans un bidonville de Manille. Ils y vendent des bonbons, des stylos… et, pour arrondir leurs revenus bien modestes, le crystal que leur vend un dealer. La veille de l’anniversaire de Nestor, la police débarque, les arrête devant leurs enfants éplorés, les traînent au poste. Les charges qui pèsent contre eux sont écrasantes. Pour éviter une lourde peine de prison, ils doivent dénoncer leur dealer. Mais les policiers leur mettent un autre marché en main : leur libération contre un gros pot-de-vin. Coup de cœur pour ce dessin animé français qu’un excellent bouche à oreille m’a convaincu d’aller voir et que j’aurais ignoré sinon, couturé d’a priori sur les dessins animés que je continue à cantonner à un public enfantin.

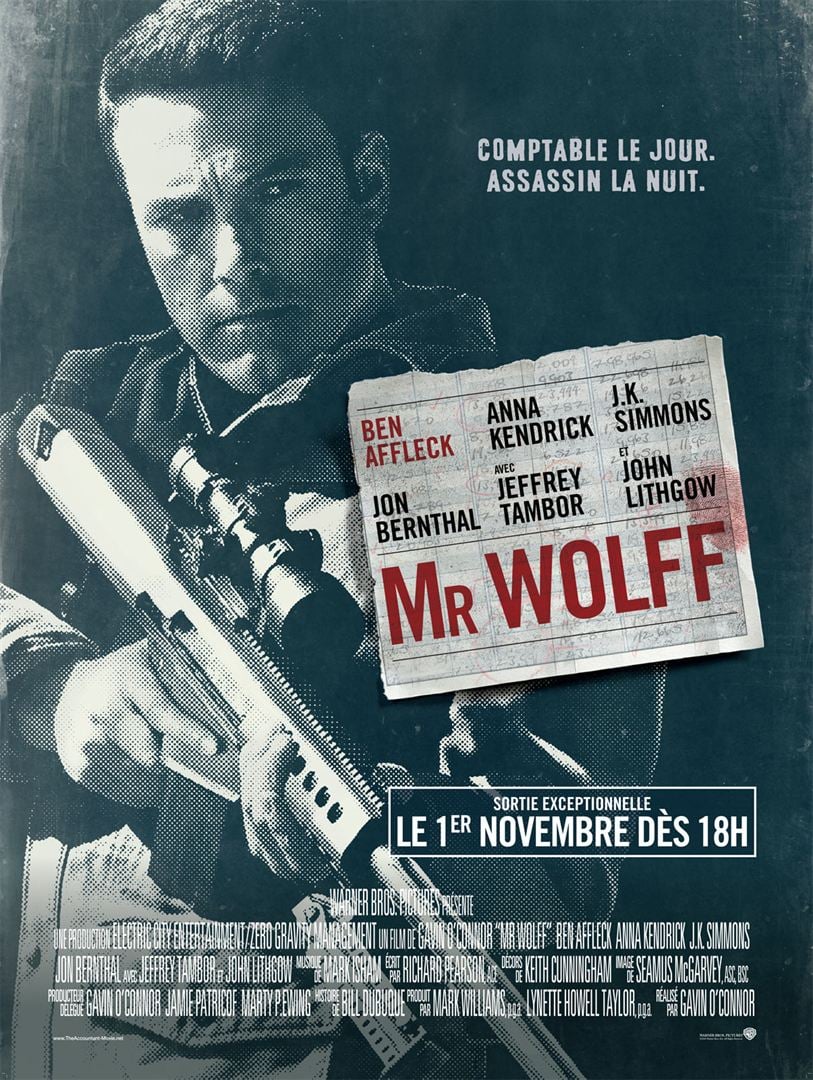

Coup de cœur pour ce dessin animé français qu’un excellent bouche à oreille m’a convaincu d’aller voir et que j’aurais ignoré sinon, couturé d’a priori sur les dessins animés que je continue à cantonner à un public enfantin. Mon Dieu cette affiche ! La photo qui tue : Ben Affleck le regard noir brandissant un fusil à lunettes. Et le slogan qui claque et fait penser à un film X « Bourgeoise le jour, p… la nuit ».

Mon Dieu cette affiche ! La photo qui tue : Ben Affleck le regard noir brandissant un fusil à lunettes. Et le slogan qui claque et fait penser à un film X « Bourgeoise le jour, p… la nuit ». Au début du dix-neuvième siècle, Jeanne vient d’achever sa scolarité chez les sœurs. Elle est la fille unique du baron et de la baronne Le Perthuis des Vauds. Elle épouse un jeune vicomte. Mais la vie lui apportera bientôt son lot de désillusions. Son mari la trompe. Sa meilleure amie la trahit. Son fils unique est une canaille qui lui ment et la vole.

Au début du dix-neuvième siècle, Jeanne vient d’achever sa scolarité chez les sœurs. Elle est la fille unique du baron et de la baronne Le Perthuis des Vauds. Elle épouse un jeune vicomte. Mais la vie lui apportera bientôt son lot de désillusions. Son mari la trompe. Sa meilleure amie la trahit. Son fils unique est une canaille qui lui ment et la vole. « Rocco » c’est d’abord une grosse b…lessure d’amour propre pour le spectateur masculin. Le nu frontal de la première scène aura eu raison de son orgueil. Rocco est sans conteste un acteur hors catégorie. Et si les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai (auxquels on doit le récent

« Rocco » c’est d’abord une grosse b…lessure d’amour propre pour le spectateur masculin. Le nu frontal de la première scène aura eu raison de son orgueil. Rocco est sans conteste un acteur hors catégorie. Et si les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai (auxquels on doit le récent  Anouk a quatorze ans. Ses parents sont divorcés. L’heure du stage en troisième a sonné qu’elle effectue dans la compagnie d’assurances qui emploie sa mère. C’est l’occasion pour la jeune fille de découvrir le monde du travail, ses lâchetés, ses compromissions.

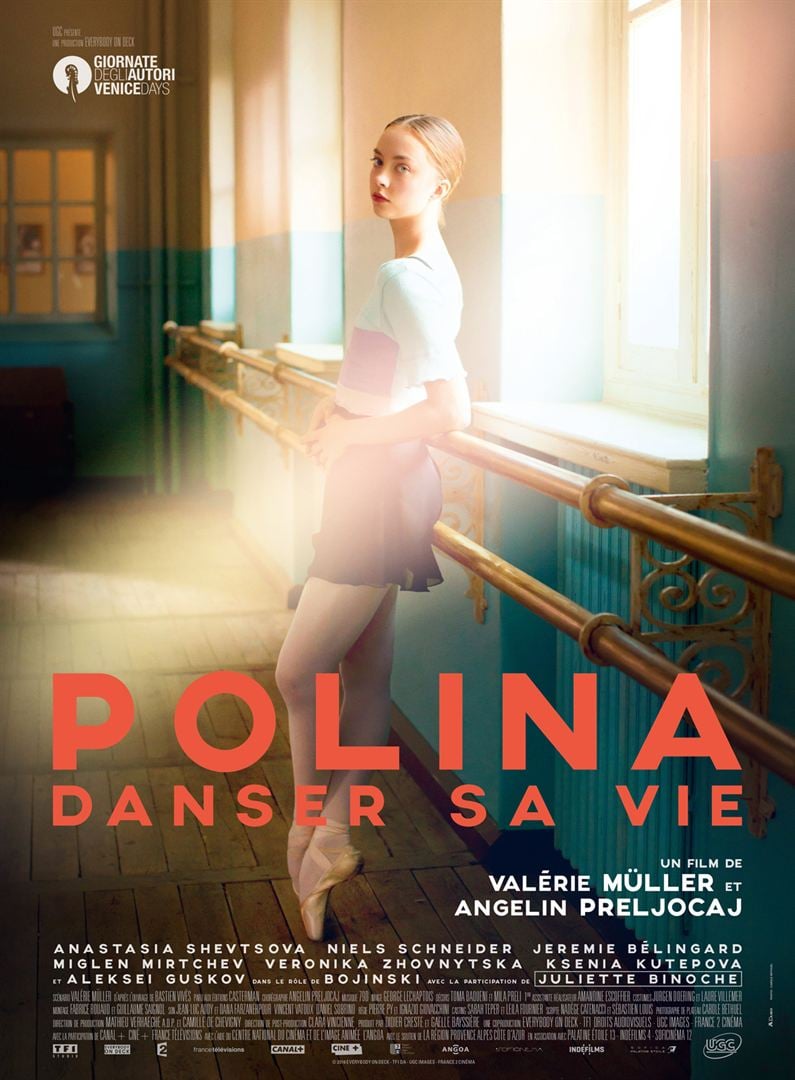

Anouk a quatorze ans. Ses parents sont divorcés. L’heure du stage en troisième a sonné qu’elle effectue dans la compagnie d’assurances qui emploie sa mère. C’est l’occasion pour la jeune fille de découvrir le monde du travail, ses lâchetés, ses compromissions. Formée à la dure école du ballet russe, Polina pratique la danse classique depuis l’âge de quatre ans. Recrutée au Bolchoï, elle décide néanmoins de quitter son pays pour s’essayer à la danse contemporaine en France.

Formée à la dure école du ballet russe, Polina pratique la danse classique depuis l’âge de quatre ans. Recrutée au Bolchoï, elle décide néanmoins de quitter son pays pour s’essayer à la danse contemporaine en France. La trentaine bohème, Thomas rend visite à son père installé depuis une vingtaine d’années dans un petit village du Groenland. Il est accompagné d’un ami qui, comme lui, se prénomme Thomas et, comme lui, vit à Paris de petits rôles.

La trentaine bohème, Thomas rend visite à son père installé depuis une vingtaine d’années dans un petit village du Groenland. Il est accompagné d’un ami qui, comme lui, se prénomme Thomas et, comme lui, vit à Paris de petits rôles.