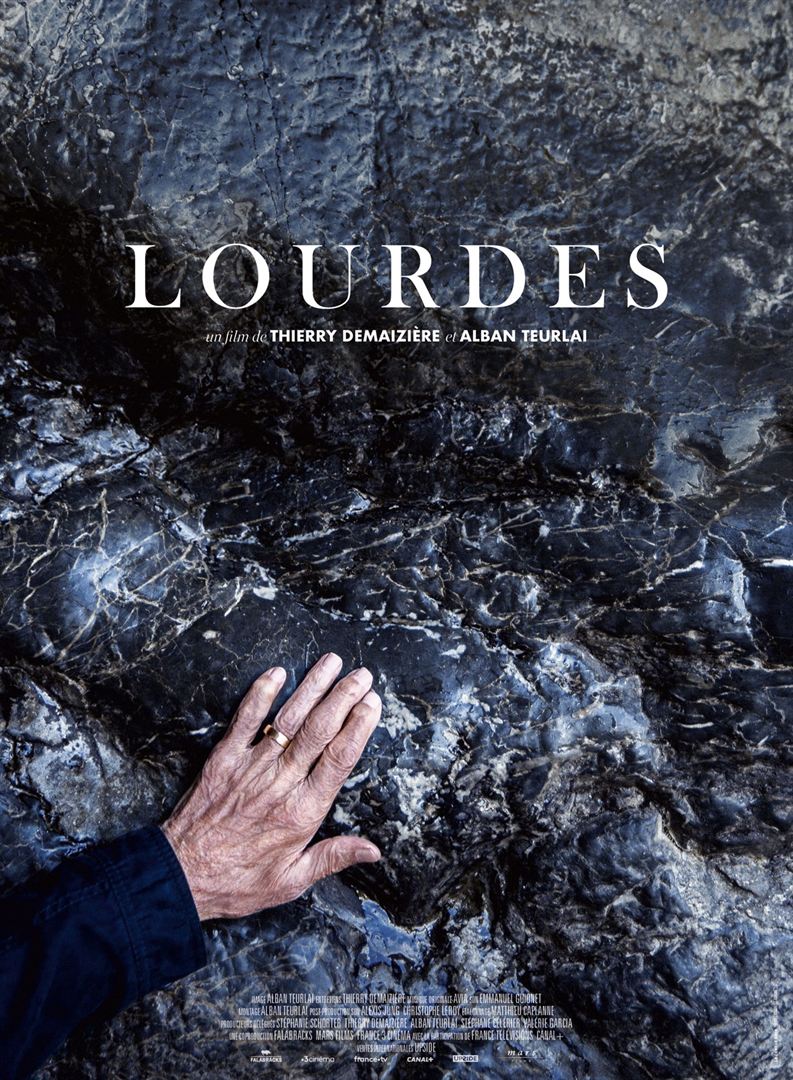

Chaque année, Lourdes, où la Vierge Marie apparut en 1858 à Bernadette Soubirous, accueille quelque six millions de pèlerins dont environ 60.000 malades ou invalides.

Chaque année, Lourdes, où la Vierge Marie apparut en 1858 à Bernadette Soubirous, accueille quelque six millions de pèlerins dont environ 60.000 malades ou invalides.

Les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai en ont filmé quelques uns.

Les apparitions mariales de 1858 et la ferveur qu’elles ont suscitée ont très tôt inspiré la littérature et le cinéma. Deux courants s’opposent : le premier est critique, le second au contraire est volontiers hagiographique. Au premier appartient le roman rationaliste de Emile Zola, écrit dès 1891 dans la série des Trois Villes (Paris, Rome, Lourdes) ou la satire grinçante de Jean-Pierre Mocky, Le Miraculé (1987) racontant le pèlerinage d’un faux handicapé (Jean Poiret), poursuivi par un assureur (Michel Serrault) qui entend révéler la supercherie de l’usurpateur. Au second appartiennent les nombreux biopics consacrés à sainte Bernadette : celui de Jean Delannoy est sans doute le plus kitsch – je l’avais vu à sa sortie dans une salle toulonnaise fermée depuis longtemps.

Il y a une dizaine d’années, la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner avait consacré une fiction injustement méconnue au pèlerinage avec Sylvie Testud, Léa Seydoux et Bruno Todeschini dans les rôles principaux. Un prêtre y racontait une blague qui me fait toujours rire. C’est l’histoire de la Sainte famille qui discute de ses prochaines vacances : « Si on allait à Jérusalem ? » dit le Père « Ah non répond le fils, je n’y ai pas que de bons souvenirs ». « Lourdes ? propose-t-il. « Oh oui répond la mère ! Je n’y suis jamais allée ».

Mais venons en au documentaire de Demaizière et Teurlai qui avaient consacré, dans un registre radicalement différent, leurs précédentes réalisations à Benjamin Millepied et à Rocco Siffredi.

Il y a avait bien des façons de documenter Lourdes.

Par l’histoire : en racontant la vie de Bernadette.

Par la sociologie : en étudiant les pèlerins qui s’y pressent.

Par l’économie : en dénonçant le mercantilisme régnant autour du pèlerinage.

Demaizière & Teurlai adoptent un parti pris beaucoup plus subjectif. Ils choisissent un échantillon de pèlerins particulièrement significatif venus chercher à Lourdes sinon un miracle du moins une réponse. Il s’agit d’une part de grands malades : un homme lourdement paralysé depuis plus de vingt ans que sa mère continue à entourer de ses soins attentifs, un autre progressivement emmuré par la maladie de Charcot, un officier supérieur du SID dont le plus jeune fils, âgé de deux ans seulement, est condamné à terme par une maladie orpheline. Il s’agit d’autre part d’individus marginaux : un vieux travesti qui se prostitue au Bois de Boulogne, une bande de Gitans…

Tous ces pèlerins sont filmés au cours des différentes étapes qui ponctuent leur séjour à Lourdes : le pèlerinage à la grotte de Massabielle, la messe dans la basilique enterrée Saint-Pie-X, le bain dans la piscine miraculeuse… On nous montre aussi la foule de bénévoles de toutes obédiences qui se déploient pour faciliter leur accueil. Mais c’est moins décrire cette organisation qui intéresse les réalisateurs que nous faire pénétrer dans l’intimité de ces pèlerins. Il ne s’agit pas de faire leur psychologie, de déterminer leurs motivations, encore moins d’en faire la critique, mais simplement de les donner à voir.

Bien sûr, on pourrait leur reprocher un excès de pathos, un manque de distance. Bien sûr, celui qui croyait au Ciel et celui qui n’y croyait pas ne ressentiront pas ce témoignage baigné de religiosité de la même façon. Et celui même qui y croyait pourrait avoir des réserves sur la débauche de superstitions qui entoure le pèlerinage de Lourdes. Mais tous communieront dans l’émotion poignante que fait naître ce concentré déchirant d’humanité.

La bande-annonce

Alice (Veerle Baetens) et Céline (Anne Coesens) sont voisines. Elles sont les meilleures amies du monde. Leurs familles, en tous points similaires, habitent un pavillon cossu de banlieue : Alice comme Céline ont un mari, qui travaille dans une compagnie aérienne, et un fils unique de dix ans. Les deux familles sont vite devenues inséparables.

Alice (Veerle Baetens) et Céline (Anne Coesens) sont voisines. Elles sont les meilleures amies du monde. Leurs familles, en tous points similaires, habitent un pavillon cossu de banlieue : Alice comme Céline ont un mari, qui travaille dans une compagnie aérienne, et un fils unique de dix ans. Les deux familles sont vite devenues inséparables.

Chaque année, Lourdes, où la Vierge Marie apparut en 1858 à Bernadette Soubirous, accueille quelque six millions de pèlerins dont environ 60.000 malades ou invalides.

Chaque année, Lourdes, où la Vierge Marie apparut en 1858 à Bernadette Soubirous, accueille quelque six millions de pèlerins dont environ 60.000 malades ou invalides. Marcos et Ana ont la petite cinquantaine. Il enseigne la littérature à l’université ; elle est cadre dans une société de marketing. Le départ de leur fils unique pour ses études en Espagne les oblige à une lucide introspection. Même s’ils sont unis par une solide complicité, construite sur l’accumulation des souvenirs partagés, l’amour a déserté leur couple.

Marcos et Ana ont la petite cinquantaine. Il enseigne la littérature à l’université ; elle est cadre dans une société de marketing. Le départ de leur fils unique pour ses études en Espagne les oblige à une lucide introspection. Même s’ils sont unis par une solide complicité, construite sur l’accumulation des souvenirs partagés, l’amour a déserté leur couple. Achille (Jérémie Duvall) est victime d’une sauvage agression dans un bus parisien. Sévèrement blessé, il met plusieurs mois à se remettre. À la fin de sa convalescence, une fois ses blessures cicatrisées, il va passer quelques jours au bord de la mer chez une tante.

Achille (Jérémie Duvall) est victime d’une sauvage agression dans un bus parisien. Sévèrement blessé, il met plusieurs mois à se remettre. À la fin de sa convalescence, une fois ses blessures cicatrisées, il va passer quelques jours au bord de la mer chez une tante. Rachel et Nick sont chinois. Elle est née aux États-Unis, lui à Singapour.

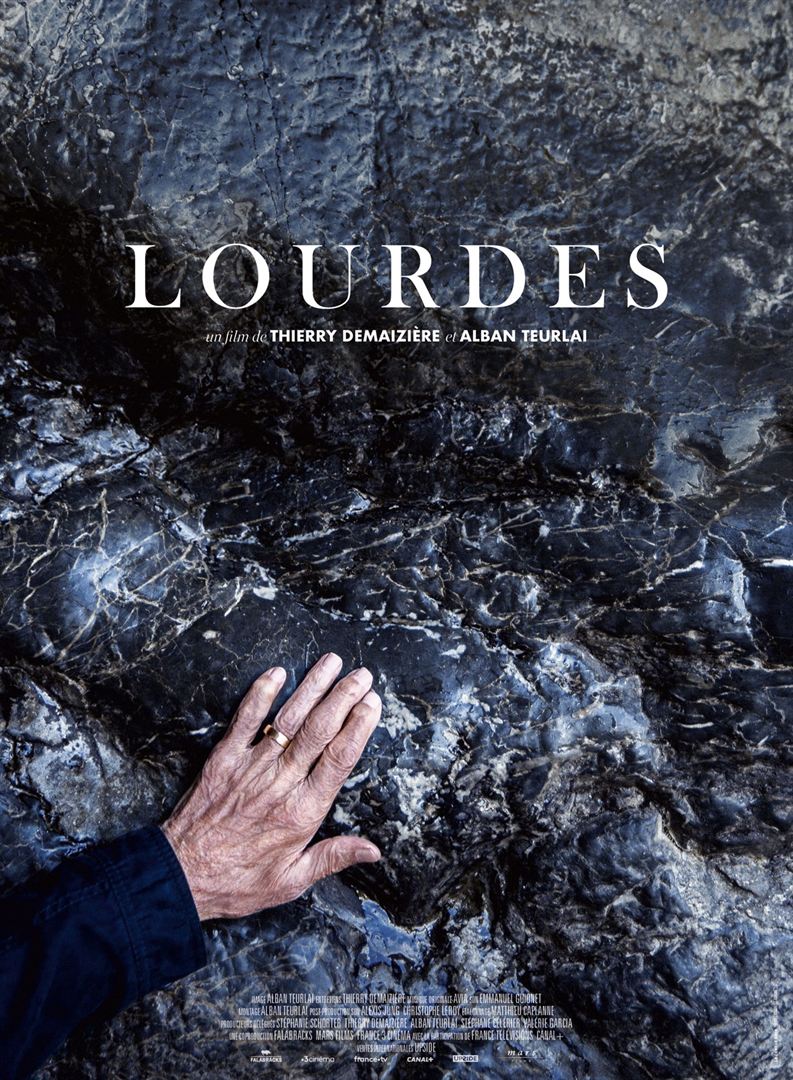

Rachel et Nick sont chinois. Elle est née aux États-Unis, lui à Singapour. Julie (Christy McNichol) percute un berger allemand sur une route de Los Angeles. Elle le soigne, le recueille et s’y attache. Mais elle comprend bientôt que l’animal est dangereux, qui a été dressé pour attaquer les hommes noirs.

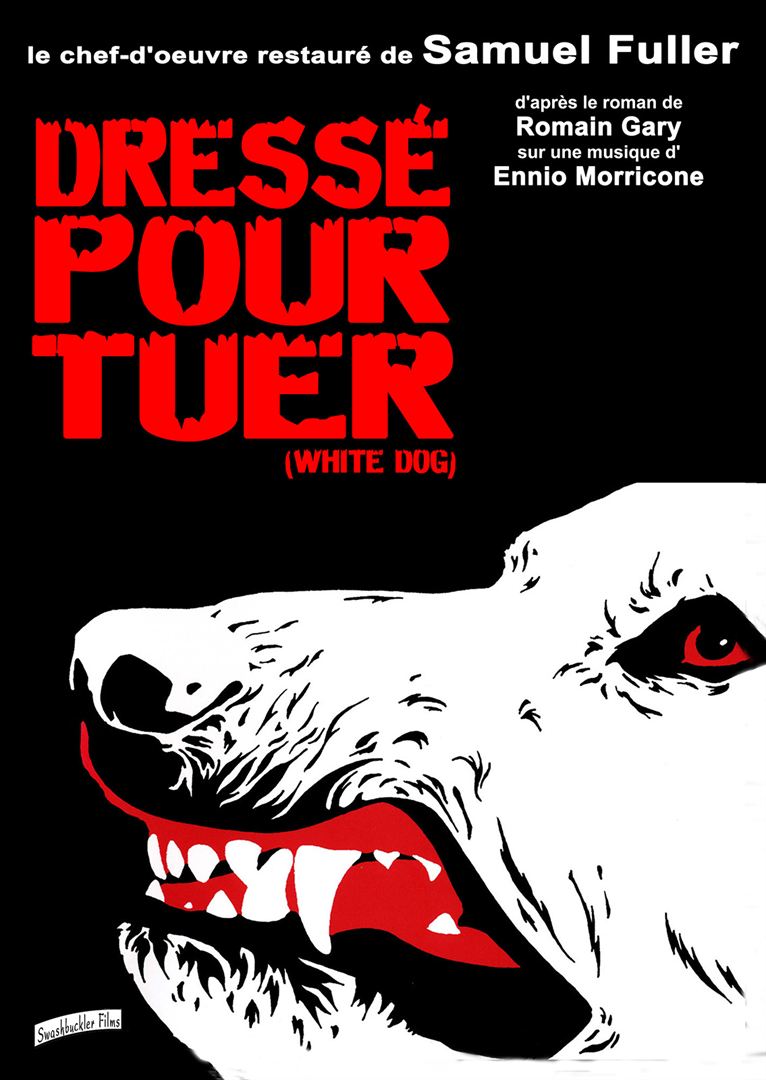

Julie (Christy McNichol) percute un berger allemand sur une route de Los Angeles. Elle le soigne, le recueille et s’y attache. Mais elle comprend bientôt que l’animal est dangereux, qui a été dressé pour attaquer les hommes noirs. En 1913 à Budapest, Irisz Leiter est à la recherche de ses origines. Ses parents sont morts dans l’incendie de leur chapellerie qui, depuis lors, est dirigée par un capitaine d’industrie cynique et sans scrupule, Oszkár Brill.

En 1913 à Budapest, Irisz Leiter est à la recherche de ses origines. Ses parents sont morts dans l’incendie de leur chapellerie qui, depuis lors, est dirigée par un capitaine d’industrie cynique et sans scrupule, Oszkár Brill. Le 11 mars 2011, le Japon connaît le plus important séisme de son histoire : un tremblement de terre de magnitude 9 dont l’épicentre se situe à 130 km des côtes nord-est de Honshu, l’île principale de l’archipel nippon. Le séisme et le tsunami qu’il provoque mettent hors service le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima, située sur la côte.

Le 11 mars 2011, le Japon connaît le plus important séisme de son histoire : un tremblement de terre de magnitude 9 dont l’épicentre se situe à 130 km des côtes nord-est de Honshu, l’île principale de l’archipel nippon. Le séisme et le tsunami qu’il provoque mettent hors service le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima, située sur la côte. Assistante sociale en Seine Saint-Denis, Faustine (Jisca Kalvanda) s’est radicalisée à l’insu de son mari au contact de quelques jeunes dont elle a eu la charge, partis combattre avec Daech en Syrie. Prétextant à son époux un séjour balnéaire en Turquie, elle décide de les rejoindre en compagnie de son fils de cinq ans. Mais dès son arrivée à Rakka, la jeune Française déchante vite.

Assistante sociale en Seine Saint-Denis, Faustine (Jisca Kalvanda) s’est radicalisée à l’insu de son mari au contact de quelques jeunes dont elle a eu la charge, partis combattre avec Daech en Syrie. Prétextant à son époux un séjour balnéaire en Turquie, elle décide de les rejoindre en compagnie de son fils de cinq ans. Mais dès son arrivée à Rakka, la jeune Française déchante vite. C’est une famille unie dans une ferme isolée de l’Afrique du sud blanche et dévote. Un père, une mère, un fils, trois filles. Un jour, un nouvel enfant fait son arrivée. Il s’appelle Pieter, il a le même âge que Janno, le fils jusqu’alors unique. Abandonné par ses parents, il a vécu une enfance douloureuse et solitaire.

C’est une famille unie dans une ferme isolée de l’Afrique du sud blanche et dévote. Un père, une mère, un fils, trois filles. Un jour, un nouvel enfant fait son arrivée. Il s’appelle Pieter, il a le même âge que Janno, le fils jusqu’alors unique. Abandonné par ses parents, il a vécu une enfance douloureuse et solitaire.